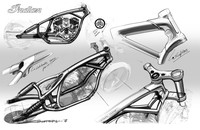

デザイナーが語る新型「インディアン・チーフ」の魅力

芳醇なるバイクカルチャーの体現者 2021.05.24 Indian Chief 100年目の進化と継承<AD> 1921年の誕生以来、インディアンの歴史とともに歩んできたモーターサイクル「チーフ」が、いよいよフルモデルチェンジ。ブランドの基幹を担う一台にデザイナーが託した思いとは? インディアンのデザイン責任者であるオラ・ステネガルド氏が語った。あらゆる意味で特別な一台

インディアンモーターサイクル(以下、インディアン)が、伝統のモデルであるチーフをフルモデルチェンジし、2022年モデルとして今夏より日本でも販売を始める。

思い起こせば、ATVやサイド・バイ・サイド、スノーモービルなどを手がけるポラリスインダストリーズが、歴史あるモーターサイクルブランド、インディアンを復活させたのが2011年。2013年に復活第1号車としてリリースしたのは、新たに開発した第2世代のチーフだった。また新型チーフがリリースされる今年(2021年)は、初代がデビューしてから100周年のアニバーサリーイヤーにあたる。そこに狙いを定めて新型を発表したのだ。インディアンにとってチーフが特別なモデルあることが理解できると同時に、新型に対する意気込みが伝わってくる。

「確かに、2021年はチーフの100周年記念にあたる年だが、私がバイクデザインの仕事に就いて20周年の記念イヤーでもあるんだ」

そう語るのは、インディアンのデザイン部門の責任者であり、新型チーフのデザインはもちろん、車両開発の全般に深く関わったオラ・ステネガルド氏だ。彼はビデオインタビューというかたちで行われた今回の取材で、開口一番に「個人的な話で申し訳ない」と前置きしつつ、そう話し始めた。

「私はポラリス以前の、いわゆる“ギルロイ・インディアン(※)”で、初めて憧れのバイクデザイナーになった。そのときから、新しい時代に合わせたチーフをデザインすることを想像し続けていて、特に新しいチーフファミリーにラインナップした『チーフ ボバー』のスタイルは、ずっと夢見ていたデザインだった。新型チーフはインディアンにとって非常に重要なモデルであると同時に、私にとってもとても重要なプロジェクトなんだ」

※アメリカの投資家グループがブランドを復活させようと、1998年にカリフォルニア州ギルロイで旗揚げしたインディアンモーターサイクルカンパニー・オブ・アメリカを指す。

デザイナーでありカスタムビルダー

ステネガルド氏は、1901年に最初のインディアンをつくり上げたエンジニア、オスカー・ヘッドストロームと同じ、スウェーデンの生まれだ。米国に渡り、カリフォルニア州パサディナのArt Center College of Designでカーデザインを学んだあと、先述の通り“ギルロイ・インディアン”でデザイナーに就任。その2年後に米国を離れ、BMWモトラッドのデザイナーとしてドイツ・ミュンヘンに移った。彼がインディアンに戻り、そしてデザイン部門の責任者に就任したのは2018年のことだ。

本人も述べている通り、ステネガルド氏がメーカーでバイクのデザイナーとなったのは渡米してからだが、彼はそのずっと前から、バイクをデザインし続けていた。彼は若いころから、実家の農場にあったあらゆるエンジン付きの乗り物や道具を、兄と一緒にカスタムしまくっていたのだ。

そこで得た知識と経験をもとに、モペット用エンジンのチョッパーをつくり上げ、カスタムコンテストに出展。その車両がモペット部門で最優秀賞をとったことから、10代半ばでスウェーデンのカスタムバイクシーンのど真ん中に飛び込むことになる。彼が仲間たちと設立し、今も所属している“Plebs Choppers(プレブス・チョッパー)”というバイククラブは、スウェーデンのカスタムシーンに大きな影響を与えている。彼はメーカーで新型車を開発するデザイナーであると同時に、カスタムバイクビルダーでもあるのだ。

デザインの背景にある濃密なカスタム文化

ステネガルド氏と彼のチームがつくり上げた新型チーフは、クルーザーセグメントの中核となる“パフォーマンスクルーザー”カテゴリーに属する。このジャンルをけん引するのは、ハーレーダビッドソンの「ソフテイル」ファミリーであり、その牙城を狙うのが「BMW R18」シリーズだ。

インディアンも、これまでビンテージテイストの大型車「チーフテン」や、ライトウェイトなスポーツクルーザー「スカウト」、バガーと呼ばれる大型バッグ付きの「チャレンジャー」と、各カテゴリーにモデルを投入し、存在感を高めてきた。そして新型チーフにより、あらためて中核カテゴリーに切り込もうとしているのだ。

このように、インディアンにとって重要なモデルである新型チーフだが、ユニークなのはそのデザインソースが、過去のデザイナーが積み上げてきたチーフのヘリテージでなく、アメリカ中を駆け巡ったチーフのオーナーたちがつくり上げた、カスタムスタイルにあるという点だ。

「前後のホイールをディープフェンダーで覆った、古いチーフの美しいストリームラインは誰もが知っている、まさにヘリテージだ。しかし同時に、チーフはこれまで多くのライダーやカスタムビルダーによって特徴的な外装が外され、切り刻まれてきた。そうして、今ではメーカーまでもが注目する、“チョッパー”や“ボバー”といったカスタムスタイルの土台になっていたんだ。チーフをカスタムしたバイクファンやカスタムビルダーは、メーカーのデザイナーとは異なる手法で、スタイルやメカニカルな優位性をアピールしていった。しかも彼らは、クラブと呼ばれるグループを構成し、純粋にバイクを愛し、ライダーとして成熟し、大陸横断もいとわないほどディープにバイクに乗っていった。今回の新型でわれわれは、いままで語られてこなかった“チーフがつくり上げたバイクカルチャー”をピックアップしたんだ」

“三車三様”のスタイルでカルチャーを表現

彼が語るバイクカルチャーのピックアップとはどういうことか。新型チーフには3つのバリエーションがあるが、実はいずれも、各年代のカスタムスタイルがベースとなっている。例えば「チーフ ダークホース」は、フロント19インチ/リア16インチのキャストホイールを履き、膝が曲がるくらいの位置にペダルがある“ミッドコントロール”で、肘を伸ばしたらつかめる低い位置にハンドルを配置。それによってスポーティーなキャラクターに仕上げられている。このスタイルは、アレン・ネスやペリー・サンズといったカスタムビルダーがつくり上げた、1970~80年代に流行したものだ。

これに対し、チーフ ボバーは高いハンドル位置に、足を前に投げ出したような“フォワードコントロール”、それに前後16インチホイールを履く1960年代のスタイルを体現している。バイククラブを数多く描いたアーティスト、デイブ・マンの世界がモチーフだ。最後に「スーパー チーフ」だが、こちらは1940年代のスタイル。幅広いハンドルにフロアボード、レザーのサイドバッグにスクリーンと、クラシカルなディテールを持つ。

意外なことに、このスーパー チーフは、日本のカスタムバイクシーンからも大きく影響を受けたという。

「仕事やプライベートで何度も日本に出かけているが、そのタイミングはいつも12月。横浜ホットロッドカスタムショーの開催に合わせている。ホットロッドショーに出かけるたびに新しいトレンドを見ることができ、それは世界に先んじていた。初めて古いチーフをベースにした完璧なボバーカスタムを見たのも日本だ。それをつくり上げるには、本質を見抜く目と、そのフィーリングを感じられる感性が必要だ。日本のカスタムビルダーやライダーたちは、それを持ち合わせている。この新型チーフ、特にスーパー チーフは、その影響を強く受けているんだ」

意外なところで日本とのつながりがあった新型チーフ。日本の道で、ぜひその走りを試してみたい。

(文=河野正士/写真=Hermann Koepf、Jenny Jurnelius、インディアンモーターサイクル)