第710回:機能? それとも狙い? キュートでかわいいデザインの名車5選

2022.08.01 エディターから一言 拡大 拡大 |

130年を超える自動車の歴史においては、機能を追求した結果なのか、あるいはキュートなデザインによる訴求力を狙ったのかは定かではないのだが、かわいいスタイリングでファンを魅了したクルマが数多く存在する。今回はそんなかわいいモデルを、往年のクラシックカーから5台セレクトし、解説する。

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

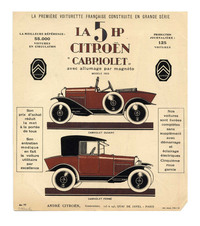

シトロエン5HP(タイプC)

創業4年目を迎えていたシトロエンが今からちょうど100年前、1922年にデビューさせた「5HP(通称5CVタイプC)」は、のちにフランス大衆車の先駆けと呼ばれることになった名作である。

シトロエンの開祖、アンドレ・シトロエンは創業当時から米フォードにならった製造方式を採用し、実用車としての機能と生産性を最重要視した量産車づくりに努めていた。それは当時のシトロエンの最廉価モデルとなった5HPでも徹底されたいっぽうで、フランス車らしい洒脱(しゃだつ)でかわいらしいボディーが与えられたのは、同時代の欧州で台頭していた簡便な「サイクルカー」との違いをアピールするためだったといわれている。

なかでも初期型の2/3座席ボディーは、1920年代のスポーツカーや高級車で流行した「スキッフ(小舟)」ボディーをそのまま縮小したようなおしゃれでかわいいスタイルとされたうえに、ボディーカラーはシトロエンと語感の似た「シトロン(Citron:レモン)」から、レモンイエローを標準色として設定するなど、実にフランスらしいウイットも加味。この時代のパリのみならず、ヨーロッパ各国である種のファッションアイコンと化したのだ、

蛇足ながら、この成功に触発されたドイツのオペルはシトロン5HPにそっくりの小型車「4/12PS」を1924年に発売。負けずにかわいいこちらは鮮やかな黄緑色をイメージカラーとし、「ラウブフロッシュ(Laubfrosch:アマガエル)」と呼ばれた。

フィアット500(トポリーノ)

1936年に発表された元祖「フィアット500」は、イタリアのベーシックトランスポーターの歴史的傑作にして、ダンテ・ジアコーザ博士の出世作でもある。

当時の自動車テクノロジーの限界まで縮小し、ヨーロッパで最もイニシャルコストの安いクルマとされたが、単に大型車を縮小するのではなく、サイズに見合った新機軸を取りまとめて設計した世界初のマイクロカーであった。

2座席にキッパリと割り切り、サイズや重量を可能な限り節約するかたわら、総排気量にしてわずか569ccのベーシックカーとはいえ、水冷の直4エンジンに3速および4速にシンクロメッシュの付いたトランスミッション、前輪独立懸架など、当時最新鋭の技術がぜいたくに導入されたことは特筆に値しよう。

そしてこの小型フィアットの成功を決定的なものとしたのが、ダンテ・ジアコーザ自身もデザインワークに携わったといわれるモダンで愛らしいボディー。このかわいいスタイリングから「トポリーノ(Topolino)」というニックネームで呼ばれることになる。

トポリーノとは、イタリア語でハツカネズミのことを示すが、実は1928年のアニメーション映画『蒸気船ウィリー』で世界的スターとなったミッキーマウスも、イタリアでは「トポリーノ」と呼ばれる。

たしかに、当時のイメージカラーだった赤/黒の2トーンにペイントされた500トポリーノを見れば、明らかにミッキーマウスをほうふつさせるといえるだろう。

オースチン・ヒーレー・スプライトMk1

第2次大戦以前からすでに大企業となっていたオースチンやモーリスなど、英国民族資本系の自動車メーカーが一同に結集し、1952年に誕生した「BMC(British Motor Corporation)」から1958年に送り出された「オースチン・ヒーレー・スプライト」は、世界中のエンスージアストから熱愛された、スポーツカーの歴史的傑作である。

BMCにおいて初めて実用化されたモノコックボディーに、この時代のBMC最廉価モデルだった「オースチンA35」からパワートレインやサスペンションなど基本コンポーネンツの大部分を流用。第2次世界大戦直後からスポーツカーをつくり続けていたドナルド・ヒーレーが巧みに取りまとめ、当時としては最も安価なスポーツカーのひとつとして人気を博した。

しかしこのクルマの人気を今なお支えている要因として、ドナルド・ヒーレーが自ら手がけたとされるボディースタイルの魅力は欠かせない。

つぶらな瞳とほほ笑んだ口のようなラジエーターグリル、全身に丸みを帯びたプロポーションなどすべてがかわいいロードスター型ボディーは、母国イギリスでは「The Frog Eyes」、メイン市場とされたアメリカでは「Bug Eye」、そしてスポーツカーによるモータリングではまだ黎明(れいめい)期にあったわが国でも「カニ目」というニックネームで呼ばれるなど、そのキュートな魅力は世界中のエンスージアストを魅了することになる。

さらに、600kgそこそこの軽量なボディーがもたらす軽快な操縦性に加えて、ライトウェイトスポーツカーの製作に豊富なノウハウを持つ英国車ならではの本格的なつくりも高く評価され、生来の目的どおり北米市場を中心に商業的成功を獲得するに至ったのだ。

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

コニー・グッピー/ダットサン・ベビイ

国産クラシックカーのなかにも「マツダR360クーペ」や「スバル360」など、かわいいクルマはたくさん存在するのだが、今回はそれら有名どころではなく、ちょっとマイナーなモデルを選ばせていただいた。

その名は「コニー・グッピー」。現在では日産自動車の傘下で、トランスミッションやハイブリッドシステムなどを製造するサプライヤーとなっている愛知機械工業が自社開発し、1961年にリリースした超小型ピックアップトラックである。

1959年から360cc規格の軽商用車「コニー」を開発・生産していた愛知機械工業では、オートバイやスクーター、あるいは「ダイハツ・ミゼット」などのオート三輪に代わる商業の足として、わずか200ccの2ストローク単気筒エンジンを、当時の軽自動車規格よりもさらに小さなトラックに載せたコニー・グッピーを送り出した。

半自動変速機を採用するなどの技術的トピックのかたわら、現在でも語り継がれているのは「グッピー」の名を体現した秀逸なデザイン。直線と曲面をうまく使い分けたボディースタイルはモダンかつ、この上なく愛くるしい。

とくに360cc時代の軽自動車では一般的だった10インチよりもさらに小径な8インチのタイヤとホイールがかわいらしさを強調したものの、セールス面では散々な結果に終わり、1963年には早々に生産を終了。愛知機械は軽自動車ともども自動車の自社生産から撤退を余儀なくされてしまう。

しかし、残されたグッピーのシャシー/エンジンなどのコンポーネンツを流用し、日産自動車が1965年に開園した神奈川県の遊園地「こどもの国」のために開発、100台が製作されたという「ダットサン・ベビイ」という子供用自動車(遊具)も、ことかわいさという点においてはコニー・グッピーに負けていない。

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

フルダモビル・タイプS

第2次世界大戦直後から1960年代にかけて隆盛を極めた超小型自動車、いわゆる「キャビンスクーター」、あるいは「バブルカー」と呼ばれるジャンルは、その代表選手である「イソ/BMWイセッタ」や「メッサーシュミット」をはじめ、かわいいクルマたちの宝庫といえるだろう。

そんななかでも、最もかわいいモデルとして挙げたいのが、旧西ドイツ・ヘッセン州フルダで生産されたフルダモビル(Fuldamobil)の「タイプS」である。

フルダモビルは1951年から翌1952年までに、木製のボディーフレームにボール紙のように平面的なアルミ板を組み合わせた「タイプN」を生産するが、そののち1953年に登場した改良型タイプSは、基本レイアウトこそ不変ながらボディーはまるで別物。まるでタマゴのように愛くるしいアルミボディーが与えられた。

タイプSは200ccの2ストローク単気筒エンジン(初期のみILO社製、「S-2」以降はザックス社製)を車体後部に搭載し、後輪(初期は1輪)を駆動。最大4人が乗車できた。

1955年登場の「S-4」では4輪化(後輪は超ナロートレッド2輪)するとともに、1800mmだったホイールベースを1900mmに延長。さらに1957年の「S-7」以降は2100mmに延ばしたホイールベースに、より洗練されたスタイルのグラスファイバー製ボディーが組み合わされた。その愛くるしさは、1969年に生産を終えるまでずっと変わることなく継承された。

まるで自動車を擬人化したゆるキャラのごときフルダモビルは、今回のトリを飾るにふさわしい小さな大物。あくまで筆者の私見ながら、130年以上に及ぶ自動車という乗り物の歴史において、最もかわいいクルマと認識しているのである。

(文=武田公実/写真=武田公実、ステランティス、RMサザビーズ、Newspress、日産自動車/編集=櫻井健一)

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

武田 公実

-

第858回:レースの技術を市販車に! 日産が「オーラNISMO RSコンセプト」で見せた本気 2026.1.15 日産が「東京オートサロン2026」で発表した「オーラNISMO RSコンセプト」。このクルマはただのコンセプトカーではなく、実際のレースで得た技術を市販車にフィードバックするための“検証車”だった! 新しい挑戦に込めた気概を、NISMOの開発責任者が語る。

-

第857回:ドイツの自動車業界は大丈夫? エンジニア多田哲哉が、現地再訪で大いにショックを受けたこと 2026.1.14 かつてトヨタの技術者としてさまざまな車両を開発してきた多田哲哉さん。現役時代の思い出が詰まったドイツに再び足を運んでみると、そこには予想もしなかった変化が……。自動車先進国の今をリポートする。

-

第856回:「断トツ」の氷上性能が進化 冬の北海道でブリヂストンの最新スタッドレスタイヤ「ブリザックWZ-1」を試す 2025.12.19 2025年7月に登場したブリヂストンの「ブリザックWZ-1」は、降雪地域で圧倒的な支持を得てきた「VRX3」の後継となるプレミアムスタッドレスタイヤ。「エンライトン」と呼ばれる新たな設計基盤技術を用いて進化したその実力を確かめるべく、冬の北海道・旭川に飛んだ。

-

第855回:タフ&ラグジュアリーを体現 「ディフェンダー」が集う“非日常”の週末 2025.11.26 「ディフェンダー」のオーナーとファンが集う祭典「DESTINATION DEFENDER」。非日常的なオフロード走行体験や、オーナー同士の絆を深めるアクティビティーなど、ブランドの哲学「タフ&ラグジュアリー」を体現したイベントを報告する。

-

第854回:ハーレーダビッドソンでライディングを学べ! 「スキルライダートレーニング」体験記 2025.11.21 アメリカの名門バイクメーカー、ハーレーダビッドソンが、日本でライディングレッスンを開講! その体験取材を通し、ハーレーに特化したプログラムと少人数による講習のありがたみを実感した。これでアナタも、アメリカンクルーザーを自由自在に操れる!?