世界の最先端だったセミレーシングユニット 日産S20エンジンの先進性

2022.12.14 デイリーコラムただの旧車ミーティングにあらず

去る10月16日のこと。東京都武蔵村山市にあるイオンモールむさし村山の臨時駐車場に早朝から続々と旧車がやってきた。通称“ハコスカ”こと3代目C10系「スカイライン」に“ケンメリ”こと4代目C110系スカイライン。なるほど、ここでクラシックスカイラインのミーティングがあるのかと思いきや、初代「フェアレディZ」(S30系)の姿も見える。ということはスカイラインとZのミーティングか?

その推測は間違いではないが、ズバリ正解というわけでもなかった。ではなんだったかというと、答えは「100人でS20を語ろう!」というイベント名にあった。そう、これは日産が誇る伝説のセミレーシングユニット、S20型エンジン搭載車限定のミーティングだったのだ。すなわち対象はハコスカの「セダン2000GT-R」(PGC10)と「ハードトップ2000GT-R」(KPGC10)、ケンメリの「ハードトップ2000GT-R」(KPGC110)、そして「フェアレディZ432」(PS30)の4車種のみである。

国産旧車のなかでも、人気・評価ともにレジェンド級の4車種。下世話な話をすれば、近年価格が高騰している国産旧車のなかでも、「トヨタ2000GT」に次ぐ高い相場を維持しているラインナップでもある。それが合わせて109台も集まったのだ。内訳はPGC10が27台、KPGC10が60台、KPGC110が8台、そしてPS30が14台である。なお、会場にはゲストとしてハコスカやケンメリの先輩にあたる2代目スカイラインの「2000GT-A」(S54A)と「2000GT-B」(S54B)、そして後輩となるR32~R34や現行「日産GT-R」(R35)なども並んだ。

ちなみに会場となった駐車場のあるイオンモールむさし村山は、1962年に旧プリンスの主力工場として開設され、2004年に閉鎖された日産自動車村山工場の跡地に建っている。つまりS20の生まれ故郷というわけで、6月には日産旧車のイベント「プリンスの丘 自動車ショウ」が同地で開催されている。

DOHC 4バルブの先進性

直列6気筒DOHC 24バルブという、デビューした1969年春の時点では超ド級のスペックを持っていたS20型エンジン。今日ではベーシックな軽でも1気筒あたり4バルブのDOHCエンジンを積んでいるが、当時の日本ではDOHC(1気筒あたり2バルブ)というだけで神々しい存在だった。なにしろ搭載車は「ホンダS800」にトヨタの「2000GT」と「1600GT」(すでに在庫販売となっていた)、「いすゞ117クーペ」の4車種のみ。そのうえに1気筒あたり4バルブとなれば、量産市販車では日本はもちろん世界でも皆無だったのだ。

そのS20型は1966年に日産に吸収合併されたプリンスが開発して1965年にデビュー。翌1966年の第3回日本グランプリ優勝を皮切りにレースで活躍した日本初のプロトタイプスポーツである「プリンスR380」(日産とプリンスの合併後は「日産R380」)が搭載していた純レーシングユニットであるGR8型をベースに量産化したものだった。

GR8型は直列6気筒DOHC、カムギアトレインの24バルブ1996cc、初期型(R380-1)ではウェバー42DCOEツインチョークキャブレターを3連装して最高出力200PS、ルーカスの機械式インジェクションを備えた最終型(R380-A3改)では250PSを発生したという。注目すべきは、当時のレーシングユニットの最新トレンドだった1気筒あたり4バルブを採用していたことである。

DOHC 4バルブ自体は、すでに1912年にプジョーがグランプリマシンに採用しており、決して新しい技術ではなかった。しかし、その後自動車用エンジンでは長らく使われていなかったのだが、1960年代になって再び脚光を浴びた。先がけとなったのはホンダやフォードのレーシングユニット。ホンダは1950年代末から二輪のグランプリマシンに採用しており、その流れで1964年に参戦開始したF1用1.5リッターV12 DOHCエンジンにも4バルブを導入。いっぽうフォードも1964年からインディカー用にDOHC 32バルブの4.2リッターV8ユニットを投入した。

ちなみにF1で通算155勝を挙げた伝説の名機である3リッターV8 DOHCユニット「フォード・コスワースDFV」のデビューは1967年だが、その名称であるDFVは“Double Four Valve”の略。“Double”はF2用の1.6リッター直4 DOHCの「FVA」(Four Valve type Aの略)を2基合体させたことを意味しているが、いずれにしろ名称にうたうくらいだから、4バルブが大きな特徴だった。

GR8型の燃焼室は多球型でバルブ挟み角は60度。その後のレーシングユニットの常識となった、革新的な狭角(FVAは40度、DFVは32度)のペントルーフ型燃焼室を採用したコスワースと比べると、一時代前の設計であることは否めない。とはいえ欧米のスペシャリストや二輪ではすでに世界を制していたホンダと遜色ない時期に、初めてレーシングユニットを手がけたプリンスが4バルブを導入したことは興味深いと思うのだ。

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

エンジン代で64万円の上乗せ

ツーリングカーレースで大活躍し、世に言う“スカイライン伝説”を生んだ2代目スカイラインの2000GT-B(S54B)の後継モデルのパワーユニットとして、日産は純レーシングユニットであるGR8型を量産化することを考えた。それこそがレースでの勝利を宿命づけられたスカイライン2000GT-R(PGC10)用のS20型である。

GR8からS20へ、量産化にあたってはほとんどの部分が再設計されたという。分かりやすい部分ではカムシャフト駆動がギアトレインから一次減速がギアで以降はチェーンとなり、オイル潤滑はドライサンプからウエットサンプに変更。またアルミ製から鋳鉄製となったシリンダーブロックはストロークが0.2mm短くされ、排気量は1989ccとなった。クランクシャフトのベアリングキャップを一般的な下方からのボルトだけではなく、水平方向からのボルトでもクランクケースに固定する、レーシングユニットならではの構造などはそのまま受け継がれた。市販車としては異例の、俗に“タコ足”と呼ばれるステンレス製エキゾーストマニホールドや、点火系に日本車初となる“フルトラ”ことフルトランジスタイグナイターを採用したことも目新しかった。

その性能は、圧縮比9.5:1、ミクニ・ソレックスN40PHHツインチョークキャブレターを3基備えて最高出力160PS/7000rpm、最大トルク18.0kgf・m/5600rpm。いずれもグロス値だから、ネットでは出力は140PS弱といったところ。現代のエンジンとは比較にならないが、当時はトヨタ2000GTの150Pをしのぎ国産2リッター級では最強だった。しかもこれは実用性を重視して抑えた数値といわれており、スポーツキットでレーシングチューンを施せば200PS近くまで向上し、ワークス仕様では最終的にGR8型を上回る260PS超を絞り出していたと伝えられている。

1969年2月、S20型エンジンを搭載した最初のモデルである4ドアセダンボディーのスカイライン2000GT-R(PGC10)が発売されたが、その価格は150万円。ベースとなった直6 SOHCシングルキャブのL20型ユニット搭載の「スカイライン2000GT」(GC10)は86万円だったから、価格差は64万円。その差額がそのままS20のエンジン代といわれた。

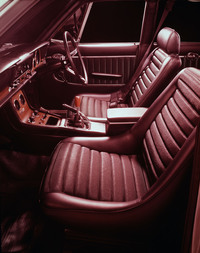

GT-Rは5段MTやLSD、バケットシート、100リッタータンクなどのスポーツ走行に向けた専用部品を標準装備していたが、逆にラジオやヒーターは走りに不要としてオプション扱いだった。ダイレクトなフィールを求めてブレーキのマスターバック(サーボ)も省かれ、軽量化のためにボディー装飾も簡素化されていた。限定車や特別仕様ではなく通常のカタログモデルだが、実質的には競技用のベース車両に近かったのである。

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

伝説の49連勝+α

スカイライン2000GT-R(PGC10)は1969年10月にマイナーチェンジした後、1年後の1970年10月に2ドアハードトップボディーのハードトップ2000GT-R(KPGC10)に切り替わる。これら2台はレースで49連勝を含む五十数勝を挙げ、“スカイライン伝説”を揺るぎないものとした。

そして1972年9月にスカイラインが通称“ケンメリ”こと4代目C110系にフルモデルチェンジした後、翌1973年1月にS20を積んだハードトップ2000GT-R(KPGC110)が追加される。一説には余ったS20の在庫消化のためにつくられたといわれ、先代ハコスカに比べて大きく、重くなったボディーとのマッチングからパフォーマンスが低下したのは明らかだった。ゆえに現行の日産GT-R(R35)を含めた歴代GT-Rのなかで唯一レース参戦歴がない。ただし197台という生産台数の少なさから、旧車市場での相場価格はハコスカより高くなっている。

もう1台、S20を搭載していたのが1969年10月に発売された初代フェアレディZ(S30)のトップグレードであるZ432(PS30)。旧プリンスが開発したS20は、本来スカイライン2000GT-R専用ユニットのはずだったが、当時の日産の川又社長の鶴の一声で急きょZにも積まれたのだった。グレード名の「432」がS20の4バルブ、3連キャブレター、2カムシャフトを意味することは知られているとおりだ。

このZ432はハコスカGT-Rとは異なり、マグネシウム製ホイールや8トラックのカーステレオなどを標準装備した高級GTで、価格は185万円(スチールホイール仕様は160万円)。ただしFRP製ボンネットやフロントを除きアクリル製としたウィンドウなどでボディーを軽量化し、100リッタータンクやライトカバー、バケットシートなどを備えるいっぽうで快適装備を廃した競技用ベース車の「Z432-R」(150万円)も用意された。

だが日産ワークスが2.4リッター直6 SOHCのL24型を搭載した、Z本来の姿である「240Z」に注力したこともあり、ハコスカGT-Rとは異なりZ432-Rがレースで活躍する機会は少なかった。それもあって生産台数が30台とも50台ともいわれるZ432-Rは売れ残り、通常のZ432に改装されて販売されたり、日産系のチューニングショップにたたき売られたりもしたという。以前に老舗チューナーに聞いた話では、その際の価格はなんと定価の半額近い80万円だったそうである。

今では大変な希少車として、その100倍近い売価がつくこともあるZ432-Rが、この「100人でS20を語ろう!」には、なんと5台も来場していたのだった。

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

総生産台数は2645台

5台のZ432-Rのなかでも、独特のオーラを放っていた1台があった。新車時からプライベーターとしてレースに参戦し、後にエンジンを換装して240Zや「260Z」として戦った後、休眠していた個体を元オーナーが本来の姿に近い状態にまで復元。苦労して登録した後はロードカーとして楽しんでいるというものだ。当時のプライベートマシンに共通することだが、軽量化のためボディーの随所に開けられた軽め孔がホンモノだけが持つ迫力を感じさせた。

ホンモノといえば、すばらしいレーシングヒストリーを誇るハコスカGT-R(KPGC10)も参加していた。プライベーターながら、栄光の五十数勝のうち2勝を挙げた個体で、現オーナーが20年以上前に発掘してレストアして以来、サーキットイベントなどにも時折姿を見せている。搭載しているS20ユニットは、レース専用の「K3R」の刻印入りシリンダーヘッドにワークスマシンだけが備えていたルーカスの機械式インジェクションやチタン製のコンロッドが使われており、おそらくワークスの放出品と思われるもの。無言のうちに歴史を伝える貴重なサバイバーである。

なにしろ集まったS20搭載車は、全部で109台である。これら2台のほかにも、会場にはS20をこよなく愛するオーナーの庇護(ひご)の下にある、すばらしいコンディションの個体やヒストリーを持つ個体がめじろ押しだった。

1969年から1973年にかけて送り出された各車の生産台数は、ハコスカのセダンGT-R(PGC10)が832台、ハードトップGT-R(KPGC10)が1197台、ケンメリGT-R(KPGC110)が197台、Z432(PS30)が419台で、計2645台という。絶対的には少ないが、直6 DOHC 24バルブという市販車としては類がなかった特殊なエンジンを積む高価なモデルが、本格的なモータリゼーションが到来してから10年もたっていない1970年前後の日本で売れた数としては、決して少ないとは思えないのだが。それはさておき、この日集まったのはそのうちの4%強ということになる。全体では、果たしてどれくらいの車両が現存しているのだろうか?

(文=沼田 亨/写真=日産自動車、本田技研工業、フォード、沼田 亨/編集=藤沢 勝)

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

沼田 亨

1958年、東京生まれ。大学卒業後勤め人になるも10年ほどで辞め、食いっぱぐれていたときに知人の紹介で自動車専門誌に寄稿するようになり、以後ライターを名乗って業界の片隅に寄生。ただし新車関係の仕事はほとんどなく、もっぱら旧車イベントのリポートなどを担当。

-

日本で売れるクルマはあるのか!? 最新の“アメリカ産ニホンシャ”を清水草一が検証する!NEW 2026.1.19 アメリカからの外圧による制度変更で、北米生産モデルの国内導入を決めたトヨタ。同様に、今後日本での販売が期待できる「海外生産の日本車」には、どんなものがあるだろうか? 清水草一が検証してみた。

-

新生ノートンがいよいよ始動! 名門の復活を担う次世代モーターサイクルの姿に迫る 2026.1.16 英国のモーターサイクル史にあまたの逸話を残してきた名門、ノートンが、いよいよ再始動! その数奇な歴史を振り返るとともに、ミラノで発表された4台の次世代モデルを通して、彼らが思い描く未来像に迫った。

-

市街地でハンズオフ運転が可能な市販車の登場まであと1年 日産の取り組みを再確認する 2026.1.15 日産自動車は2027年に発売する車両に、市街地でハンズフリー走行が行える次世代「ProPILOT(プロパイロット)」を搭載する。その発売まであと1年。革新的な新技術を搭載する市販車の登場は、われわれにどんなメリットをもたらすのか。あらためて考えてみた。

-

30年の取材歴で初めてのケースも 2025年の旧車イベントで出会った激レア車 2026.1.14 基本的に旧車イベントに展示されるのは希少なクルマばかりだが、取材を続けていると時折「これは!」という個体に遭遇する。30年超の取材歴を誇る沼田 亨が、2025年の後半に出会った特別なモデルを紹介する。

-

東京オートサロンでの新しい試み マツダのパーツメーカー見学ツアーに参加して 2026.1.13 マツダが「東京オートサロン2026」でFIJITSUBO、RAYS、Bremboの各ブースをめぐるコラボレーションツアーを開催。カスタムの間口を広める挑戦は、参加者にどう受け止められたのか? カスタムカー/チューニングカーの祭典で見つけた、新しい試みに密着した。

-

![ベントレー・コンチネンタルGTアズール(4WD/8AT)【試乗記】]() NEW

NEW

ベントレー・コンチネンタルGTアズール(4WD/8AT)【試乗記】

2026.1.19試乗記ベントレーのラグジュアリークーペ「コンチネンタルGT」のなかでも、ウェルビーイングにこだわったという「アズール」に試乗。控えめ(?)な680PSのハイブリッドがかなえる走りは、快適で満ち足りていて、ラグジュアリーカーの本分を感じさせるものだった。 -

![第327回:髪もクルマもナイスファイト!]() NEW

NEW

第327回:髪もクルマもナイスファイト!

2026.1.19カーマニア人間国宝への道清水草一の話題の連載。日産の新型「ルークス」で夜の首都高に出撃した。しっかりしたシャシーとターボエンジンのパワフルな走りに感心していると、前方にスーパーカーの姿を発見。今夜の獲物は「フェラーリ・ローマ」だ! -

![日本で売れるクルマはあるのか!? 最新の“アメリカ産ニホンシャ”を清水草一が検証する!]() NEW

NEW

日本で売れるクルマはあるのか!? 最新の“アメリカ産ニホンシャ”を清水草一が検証する!

2026.1.19デイリーコラムアメリカからの外圧による制度変更で、北米生産モデルの国内導入を決めたトヨタ。同様に、今後日本での販売が期待できる「海外生産の日本車」には、どんなものがあるだろうか? 清水草一が検証してみた。 -

![フェラーリ12チリンドリ(後編)]()

フェラーリ12チリンドリ(後編)

2026.1.18思考するドライバー 山野哲也の“目”レーシングドライバー山野哲也が「フェラーリ12チリンドリ」に試乗。前編では伝家の宝刀であるV12エンジンを絶賛した山野。後編ではコンビを組むシャシーの印象を余すところなく聞いてみた。 -

![BYDシールAWD(4WD)【試乗記】]()

BYDシールAWD(4WD)【試乗記】

2026.1.17試乗記BYDのBEVサルーン「シール」の機能アップデートモデルが登場。強化のポイント自体はそれほど多くないが、4WDモデルの「シールAWD」は新たに電子制御式の可変ダンパーを装備したというから見逃せない。さまざまなシーンでの乗り心地をチェックした。 -

![新生ノートンがいよいよ始動! 名門の復活を担う次世代モーターサイクルの姿に迫る]()

新生ノートンがいよいよ始動! 名門の復活を担う次世代モーターサイクルの姿に迫る

2026.1.16デイリーコラム英国のモーターサイクル史にあまたの逸話を残してきた名門、ノートンが、いよいよ再始動! その数奇な歴史を振り返るとともに、ミラノで発表された4台の次世代モデルを通して、彼らが思い描く未来像に迫った。