最短1年から最長45年まで! 国産車の短命モデルとご長寿モデルを徹底調査

2021.11.24 デイリーコラム 拡大 拡大 |

かつては4年をめどにフルモデルチェンジを迎えるモデルが大半を占めていた国産乗用車。1990年代以降はモデルサイクルが延びて6、7年はつくり続けられることが多いようだが、昔から例外はあるもので……。そうした規格外の長寿および短命モデルを調べてみた。

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

シーラカンスは22年

国産乗用車で最も長寿だったのは、初代「トヨタ・センチュリー」。デビューが1967年11月、2代目に世代交代したのが1997年3月だから販売期間は足かけ30年となり、純乗用車としては長寿ナンバーワンである。需要が限られている法人または営業車主体のショーファードリブンカーゆえ、そもそも長寿は宿命なのだが、同様の理由でこのカテゴリーは長寿車ぞろい。2代目センチュリーも足かけ20年を生き永らえた。

そのライバルだった「日産プレジデント」。日産では1965年デビューの型式名150型を初代、1973年登場の250型を2代目とカウントしているが、実質的にはフルモデルチェンジではなくやや大がかりなマイナーチェンジで、2代を合わせると約25年となり、初代センチュリーに次ぐ。長寿ゆえに“シーラカンス”の異名をとった初代「三菱デボネア」は22年である。

それらに次ぐ車格だった5ナンバーフルサイズのセダンでは、1987年6月に登場した型式名Y31こと「日産セドリック/グロリア」のセダンがタイトルホルダー。次世代Y32型からは個人オーナー向けの4ドアハードトップのみが世代交代し、セダンはY31型が継続生産され、世紀をまたいで2002年8月まで15年以上にわたってラインナップされた。LPGエンジンを搭載したタクシー向けの「セドリック営業車」は、それ以降も2014年10月まで継続生産されたので、デビューから数えると27年以上もの長寿となる。

セダンでそれに続くのは「いすゞ・フローリアン」。カロッツェリア・ギアの手になる6ライトウィンドウが特徴的な欧州調モデルとして1967年11月にデビューし、最後は同じクルマとは思えない顔つきに変貌して、1982年9月まで15年近くにわたってつくられた。いつの間にかこれに迫っていたのが、2021年3月に生産終了となった2代目「トヨタ・プレミオ/アリオン」。デビューは2007年6月だが、さまざまな事情により後継車が出ないまま14年近く現役を続けたわけである。現行モデルでこうした状況にあるのが「日産フーガ」。2009年11月のデビューから12年を迎えるが、果たして今後の命運は?

そのほか寿命10年超のセダンには、初代「いすゞ・ジェミニ」、(国内では)2代目「レクサスLS」に「ダイハツ・アプローズ」、2代目「トヨタ・マークX」などがある。

ご長寿の多いクロカン4WD

セダンに限らず、販売台数が限られているモデルは長寿とならざるを得ないことが多い。以下に挙げる、商用バンと基本的に共通のボディーを持っていたワゴンの最終世代もそのケースだ。1983年6月に登場した型式名Y30の「日産セドリック/グロリア ワゴン」は16年近く、1984年11月に登場したX70系の「トヨタ・マークIIワゴン」と1987年9月デビューの120系「トヨタ・クラウン ワゴン」は12年以上にわたってつくられた。

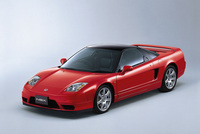

同様の理由で、スポーツカーや高級スペシャルティーカーも長寿モデルが少なくない。最右翼は初代「ホンダNSX」。2016年に登場した2代目となる現行モデルは、2022年の生産終了が告知されたが、初代は1990年5月のデビューから2005年12月の生産終了まで15年以上を生き抜いた。

次点は現行「日産GT-R」。デビューは2007年12月だから、もうすぐ満14年。そろそろ生産終了かとささやかれているが、いつまで生き延びるか。1年違いでそれを追うのが同門の現行「フェアレディZ」だが、これは満13年を迎える前後で次世代に交代することが明らかになっている。それらに続くのは「いすゞ117クーペ」の12年4カ月。かつては長寿車の代表例のひとつだったが、後輩たちに抜かれてしまったというわけだ。ちなみに4代目フェアレディZや3代目「アンフィニ/マツダRX-7」、「ホンダS2000」、初代「いすゞ・ピアッツァ」、「三菱GTO」、2代目「トヨタMR2」なども10年超選手である。

商用車登録のモデルが多く純乗用車ではないが、別体式フレームを持つ硬派のクロスカントリー4WDも長寿車の多いカテゴリーだ。なかでも最長寿は「三菱ジープ」。米ウイリス社と契約してライセンス生産が始まったのが1953年2月で、生産終了の決定が1998年6月だから、実に45年以上。その間に本家ジープの製造元はウイリス→カイザー→AMC→クライスラーと転々としていることを思うと、その歳月がいっそう重く感じられるというものだ。

それに続くのは、車名では日本車で最も長い歴史を持つ「トヨタ・ランドクルーザー」。1960年デビューの40系は25年近くを生き抜いたが、その後継として1984年に登場した70系もすごい。国内販売は20年弱(2014~15年の復活期間を含めれば20年以上)だが、海外市場ではいまだに現役だから37年以上となる。今年世代交代を果たした200系も14年近い。

ナリは小さくとも、オフローダーとしての実力では定評のある「スズキ・ジムニー」は、長寿でも大型モデルに負けていない。1981年に登場した2代目は17年以上、次の3代目は1998年デビューで、2018年に20年ぶりにフルモデルチェンジを果たしたことは、まだ記憶に新しい。なお、ラダーフレームをモノコックボディーにビルトインした構造ではあるが、2021年夏に生産終了した3代目「三菱パジェロ」は15年近い命脈を保った。

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

後継の不人気で生産再開した例も

これまで紹介したのは、いわば特殊なカテゴリーが多かったが、そうでない一般的なモデルにも長寿車両は存在する。コンパクトカーでは、歴代そろって長寿命なのが「日産マーチ」。初代は9年、2代目は10年、3代目はちょっと短くて8年だったが、4代目となる現行モデルは2010年7月デビューだから、11年を超えた。ただし現在は半ば放置状態にある。

静かに、地道に、という感じで2004年から11年以上つくり続けられたのが「マツダ・ベリーサ」。意外に長寿だったのは、1984年に登場した初代「スバル・ジャスティ」で10年。また1988年デビューの2代目「スズキ・カルタス」も、1995年に3代目にあたる「カルタス クレセント」が登場して以降も廉価モデルに限って継続生産され、最終的に11年以上を生き延びた。

軽では、かつては国産長寿車の代名詞的存在だった「スバル360」。“てんとう虫”の愛称で親しまれた姿を含めて“日本のビートル”などと呼ばれたりもしたが、1958年5月の発売で生産終了は1970年5月だから、寿命はちょうど12年。昔は決して破られることのない記録のように思えたものだが、実はスバル360より長寿の軽があるのだ。

それが何かといえば、商用車登録のボンバン(ボンネットバン)主体だが、1985年9月にデビューした初代「ホンダ・トゥデイ」。1993年1月に2代目が登場した際にビジネス向けのベーシック仕様だけ残されたのだが、新型が販売不振だったため装備を充実させたグレードを再登場させ、最終的に2世代分13年間にわたってつくられた。ほかには「スズキKei」も11年弱の間、しぶとく生き抜いている。

ミニバン/ハイトワゴンでは、2007年1月デビューでいまだ現役の「三菱デリカD:5」が、もうすぐ15年という最長寿モデルだ。その前世代にあたる「三菱デリカ スペースギア」も14年近い寿命を保った。後継モデルがなくフェードアウトした3代目「トヨタ・エスティマ」も、2006年1月の世代交代から14年近くつくられた。

変わったところでは初代「トヨタ・シエンタ」。2003年9月に登場し2010年8月に生産終了したが、後継の「パッソセッテ」が販売不振だったため、9カ月後の2011年5月に生産再開という異例の事態となった。2回目の生産終了は2015年7月で、生産期間は延べ11年になる。そのシエンタよりひと回り小さい2代目「トヨタbB」も、実は11年近くラインナップされていた。

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

短命車が豊作(?)だった1990年代のマツダ

ここまで紹介してきたように、長寿車が多い特定のカテゴリーは存在する。反対に短命車が多いカテゴリーというものはないが、短命車の共通項はある。言うまでもないが、それは“不人気”である。

筆者の知る限り、最も短命だったのは「日産バイオレット リベルタ」。リベルタのサブネームが付いた3代目バイオレットで、1981年6月に販売店違いの兄弟車である「オースターJX」「スタンザ」とともにデビューした4ドアセダン/5ドアハッチバックである。だが販売不振に加え、同じ販売店に車格の近い「ブルーバード」があるため不要と判断され、わずか1年でフェードアウトした。先に述べたように兄弟車があったので、型式が消滅してしまったわけではないが。

それに続くのは、1992年5月にデビューした「オートザム・クレフ」の1年10カ月。マツダの黒歴史として語られる、バブル期の販売5チャンネル体制時代の“クロノス6兄弟”のなかでも、最も短命だった4ドアセダンである。もともと特殊なモデルだったこともあって約1年で生産終了した「オートザムAZ-1」は別としても、1980~90年代のマツダには短命車が少なくない。

1987年に登場した、6代目ファミリアをベースにしたよく言えば上品、悪く言えば地味なスペシャルティーカーの「エチュード」は2年1カ月。8代目ファミリアの3ドアハッチバックである「ファミリアNEO」は個性的なスタイリングが受け入れられず、2年4カ月で一般的なフォルムのハッチバックに交代。「フォード・レーザー リデア」も同じく2年4カ月。と言われても、その姿を思い浮かべることができる人は少ないだろうが、1998年に登場した9代目にして最終世代となるファミリアの兄弟車である。

トヨタ車で短命だったのが、2001年7月に販売系列上は「クレスタ」、キャラクター的には「チェイサー」の後継モデルとして登場した「ヴェロッサ」。だが、“エモーショナル”をコンセプトとしたイタリア車のコスプレのような姿は好評とはいえず、2年8カ月で生産終了となった。

少数だが、あらかじめ短命を覚悟でリリースされたと思われるモデルも存在する。1988年1月に出た3代目「スズキ・セルボ」は、2年後の1990年1月に軽規格が550ccから660ccに改訂されたのを受け、2年半でフェードアウト。1995年8月にデビューした初代「ダイハツ・ムーヴ」も、1998年10月の軽規格改定に伴い、3年ちょっとで2代目にフルモデルチェンジしている。

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

人気でも短命だった事情

短命車=不人気車という図式からすると例外ということになるのだろうが、決して不人気ではなかったものの、なぜか短命だったモデルもある。例えば1970年1月に“隣のクルマが小さく見える”とうたってデビューした2代目「ダットサン・サニー」は、3年4カ月の短いインターバルで3代目に世代交代した。セールスはまずまずでも、一向に詰まらないライバルの「トヨタ・カローラ」との差に業を煮やした結果だろうか。

1971年6月に登場した初代「ホンダ・ライフ」も、販売成績自体は悪くなかったが、同じく3年4カ月で消えた。こちらは軽市場全体の縮小に加えて、1972年のデビュー以来好調な初代「シビック」の生産に集中すべく、ホンダが軽トラックを除く軽自動車市場から撤退する(後に復帰するが)という事情があってのことだった。

これも意外なのが、日本車広告史に残る“白いクラウン”のキャッチフレーズで知られる3代目「トヨペット・クラウン」。1967年9月に登場、1968年にはクラス初のハードトップを加えるなどして好評を博したが、たった3年5カ月でフルモデルチェンジした。バトンを渡された俗称“クジラ”こと4代目は、スタイリングが不評でライバルの「日産セドリック/グロリア」の後塵(こうじん)を拝したため5代目への世代交代が急がれたとされているが、それでも寿命は3年8カ月。実は人気車だった3代目のほうが、不思議なことにさらに短命だったのだ。もちろん、これはクラウン史上最短記録である。

(文=沼田 亨/写真=トヨタ自動車、日産自動車、三菱自動車工業、いすゞ自動車、本田技研工業、スバル、マツダ、スズキ、沼田 亨/編集=藤沢 勝)

沼田 亨

1958年、東京生まれ。大学卒業後勤め人になるも10年ほどで辞め、食いっぱぐれていたときに知人の紹介で自動車専門誌に寄稿するようになり、以後ライターを名乗って業界の片隅に寄生。ただし新車関係の仕事はほとんどなく、もっぱら旧車イベントのリポートなどを担当。

-

社長が明言! 三菱自動車が2026年に発売する新型「クロスカントリーSUV」とは?NEW 2026.2.4 三菱自動車が2026年に新型クロスカントリーSUVの導入を明言した。かねてうわさになっている次期型「パジェロ」であることに疑いはないが、まだ見ぬ新型は果たしてどんなクルマになるのだろうか。状況証拠から割り出してみた。

-

電気自動車の中古相場はどうなっている? いま狙い目のユーズドEV 5選 2026.2.2 電気自動車(EV)の普及が本格化し公共の充電設備が混み合う間に、驚くほどお買い得な中古EVを手に入れて、EVライフを満喫するのはいかが? 大チャンスかもしれない今、狙い目のフル電動モデルをピックアップしてみよう。

-

待望の7人乗りMPV「ルノー・グランカングー」を大解剖 ライバルにはない魅力はあるか? 2026.1.30 いよいよ日本に導入された、ロングボディー・3列シートの「ルノー・グランカングー」。満を持して登場した真打ちは、競合する国産ミニバンや7人乗りの輸入MPVに対し、どのような特徴があり、どんな人におススメなのか? 取材会で実車に触れた印象を報告する。

-

「スバルPerformance-B STIコンセプト」の市販化はズバリ2027年!? 2026.1.29 スバルが「東京オートサロン2026」でスーパー耐久シリーズ2026の参戦車両を発表。そのプロフィールは「スバルPerformance-B STIコンセプト」そのものだ。同モデルの市販化はあるのか。スバリストが願望を込めつつ予想する。

-

クワッドモーター搭載で過去にないパフォーマンス BMWが示したBEV版「M3」の青写真 2026.1.28 BMW Mが近い将来に市場投入を図る初のピュア電気自動車の骨子を発表した。車種は明かされていないものの、「BMW Mノイエクラッセ」と呼ばれており、同時に公開された写真が小型セダンであることから、おそらく次期型「M3」と思われる。その技術的特徴を紹介する。

-

![第101回:コンパクトSUV百花繚乱(後編) ―理由は“見た目”だけにあらず! 天下を制した人気者の秘密と課題―]() NEW

NEW

第101回:コンパクトSUV百花繚乱(後編) ―理由は“見た目”だけにあらず! 天下を制した人気者の秘密と課題―

2026.2.4カーデザイン曼荼羅今や世界的にマーケットの主役となっているコンパクトSUV。なかでも日本は、軽にもモデルが存在するほどの“コンパクトSUV天国”だ。ちょっと前までニッチだった存在が、これほどの地位を得た理由とは? カーデザインの識者と考えた。 -

![社長が明言! 三菱自動車が2026年に発売する新型「クロスカントリーSUV」とは?]() NEW

NEW

社長が明言! 三菱自動車が2026年に発売する新型「クロスカントリーSUV」とは?

2026.2.4デイリーコラム三菱自動車が2026年に新型クロスカントリーSUVの導入を明言した。かねてうわさになっている次期型「パジェロ」であることに疑いはないが、まだ見ぬ新型は果たしてどんなクルマになるのだろうか。状況証拠から割り出してみた。 -

![日産エクストレイル ロッククリークe-4ORCE(4WD)【試乗記】]() NEW

NEW

日産エクストレイル ロッククリークe-4ORCE(4WD)【試乗記】

2026.2.4試乗記「日産エクストレイル」に新たなカスタマイズモデル「ロッククリーク」が登場。専用のボディーカラーや外装パーツが与えられ、いかにもタフに使い倒せそうな雰囲気をまとっているのが特徴だ。高速道路とワインディングロードを中心に400km余りをドライブした。 -

![続・直撃「BYDラッコ」! 背が15cmも高いのに航続距離が「サクラ」&「N-ONE e:」超えってマジか?]()

続・直撃「BYDラッコ」! 背が15cmも高いのに航続距離が「サクラ」&「N-ONE e:」超えってマジか?

2026.2.3小沢コージの勢いまかせ!! リターンズ2026年の発売に向けて着々と開発が進められている「BYDラッコ」。日本の軽自動車関係者を震え上がらせている中国発の軽スーパーハイト電気自動車だが、ついに大まかな航続可能距離が判明した。「これは事件だ!」ということで小沢コージが開発関係者を再直撃! -

![クルマの進化は、ドライバーを幸せにしているか?]()

クルマの進化は、ドライバーを幸せにしているか?

2026.2.3あの多田哲哉のクルマQ&A現代のクルマは、運転支援をはじめ、さまざまな電動装備がドライバーをサポートしてくれる。こうした技術的な進化は、ドライバーを幸せにしていると言い切れるだろうか? 元トヨタのチーフエンジニア、多田哲哉さんに聞いた。 -

![フェラーリ849テスタロッサ(4WD/8AT)【海外試乗記】]()

フェラーリ849テスタロッサ(4WD/8AT)【海外試乗記】

2026.2.3試乗記フェラーリの新型スーパースポーツ「849テスタロッサ」は、スペシャルモデル「F80」に通じるデザインをまとい、歴史的な車名が与えられている。期待高まる、その走りは? スペインで試乗した西川 淳の第一報。