24時間レースを完走! サーキットで実証された水素エンジン車の可能性と課題

2021.06.04 デイリーコラムカーボンニュートラルに向けた選択肢のひとつ

2021年5月21日から23日にかけて、富士スピードウェイで行われたスーパー耐久シリーズ2021 第3戦「NAPAC 富士SUPER TEC 24時間レース」に、トヨタは「カローラ スポーツ」をベースに水素エンジンを搭載した競技車両「カローラH2コンセプト」を投入。走らせたのは豊田章男社長がオーナーを務めるプライベートチーム、ROOKIE Racingだ。水素エンジン車で24時間レースに挑んだ世界初の試みは、目標としていた完走を果たし、成功裏に終わった。

なぜ今水素エンジンなのか? そのひとつのきっかけは、菅 義偉首相が2020年10月の所信表明演説で、「2050年にCO2などの温室効果ガスの排出をゼロにする“カーボンニュートラル”の実現をめざす」と宣言したことにある。同年12月に菅政権が発表した「グリーン成長戦略」では、2030年代半ばまでに乗用車の新車販売を100%電動車にするという計画が示された。

自動車がカーボンフリーへと向かうソリューションはまるで電気自動車(BEV)しかないかのような報道が相次ぐなか、「日本の自動車産業従事者550万人のうち、100万人の雇用が失われることになりかねない」とその動きに警鐘を鳴らしたのが、トヨタ自動車の社長であり、日本自動車工業会(自工会)会長でもある豊田章男氏だ。

「水素エンジンで走るのも、ゴールはあくまでカーボンニュートラルです。総理の発表以降、自工会の会長として、順番を間違えないでほしい、選択肢を増やしてほしいと、ずっと依頼してまいりました。電動化のなかですべてがBEVになったら100万人の雇用が失われますよということを言ってまいりました。モータースポーツの現場で、その選択肢のひとつを実証実験する機会が訪れた。今回のレースで使用する水素は、福島県浪江町の水素ステーションから、グリーン水素を運んでいただいている。カーボンニュートラルにはこんな選択肢もあるのだと知っていただきたい」

ちなみにグリーン水素とは、“復興の証し”として福島県浪江町につくられた「福島水素エネルギー研究フィールド(FH2R)」が、太陽光発電と水から製造した100%カーボンニュートラルなもの。これを富士スピードウェイまで運んでレースに使用した。

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

電気自動車には音がない

今欧州や中国などは、再生可能エネルギーの普及拡大に注力している。一方で、日本は原子力発電所の再稼働はままならず、再エネ比率は2割にも及ばず、今なお火力発電が約75%を占めている。こうした状況下での日本における自動車製造は、製品のライフサイクル全体(資源採取―原料生産―製品生産―流通・消費―廃棄・リサイクル)を通して環境負荷を算定する、いわゆるライフサイクルアセスメント(LCA)において、極めて低い評価を受けざるを得ない。

特にバッテリーは製造時に多くのエネルギーを必要とするため、BEVはエンジン車に比べて製造時のCO2排出量が多くなる傾向にある。火力発電への依存度が高い現状のままBEVをつくることは、真の意味での課題解決にはならないということだ。

24時間レース当日、ROOKIE Racingのチームオーナー兼ドライバーのモリゾウこと豊田社長は、GAZOO Racingカンパニープレジデントの佐藤恒治氏、そしてチーム監督および6名のプロドライバーとともに記者会見に臨んだ。

実は、ドライバーのひとりである小林可夢偉選手のある発言が、このプロジェクトのきっかけになったという。

「昨年(2020年)11月に、豊田社長と蒲郡の研修センターにあるダートコースで試験車に乗る機会がありました。ハイブリッドスポーツカーも、フォーミュラEにも乗ってきた経験から、絶対にこの水素エンジンをモータースポーツに使ってほしいと思ったんです。電気自動車の一番の問題は音がしないこと。レースをしていてお客さんの声が聞こえてきたんです。正直ショックでした。この水素エンジンは、排気は水蒸気ですけど、ちゃんと音があります。言われなければ違いがわからないくらいガソリンエンジンと同じ音がする。これには未来があるなと感じたんです」

蓄積されたノウハウがあればこそ

GAZOO Racingカンパニープレジデントの佐藤氏は、レース参戦に至った経緯をこう明かしてくれた。

「BEVの開発も頑張っていますが、ひとりのエンジニアとして、クルマの原点である振動や音を残したままカーボンニュートラルを実現できる水素エンジンをものにしたいという思いはどこかにありました。ただ、技術的なハードルもあって、社内でもなかなか動きが加速しない。モリゾウさんはどう思うだろうかと、ちょうどいい機会だなとあまり深くは考えずに水素エンジンの試験車を研修センターに持ち込んだんです。そこにたまたま小林選手がいて、『いいんじゃない』って言ってくれた。正直に言えば、社内には先が見えないしやめてしまおうかって雰囲気もあったんです。でも、先が見えないんだったらやってみようよと。やってみればきっと何かが見えるよって、これを言えるのが今のトヨタのトップなんですね」

それからわずか数カ月後の2021年4月、トヨタ自動車は水素エンジン車両で24時間レースに参戦することを正式に発表した。このときのことを佐藤氏は、「実は、会見のときはまだエンジンの耐久テストも終わっていない段階で(笑)」と振り返った。

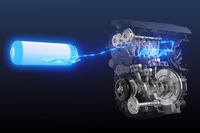

「昨年末に(参戦が)決まって、ものすごいスピードで開発を進めてきましたけど、そもそもは頑張ったからできたというものではなくて、これまでいろいろと積み重ねてきたものによってタイミングよく周辺技術が整っていたということです。水素エンジンの開発が進まない大きな理由のひとつが、水素充てんの問題です。タンクに高圧で水素をチャージするにあたって液化水素が使えればいいのですが、温度の問題があって扱いが難しい。『ミライ』をつくったことで高圧充てんや安全性に関する技術がわかってきた。そして高温、高圧、高速の水素の燃焼に耐えられるエンジンが必要となったときに、『GRヤリス』のエンジンが適していることがわかった。WRC(世界ラリー選手権)をやってきたことでカーボンの技術が磨かれて、より(クルマを)軽量化できるようになり、車体の構造もうまくつくれるようになった。そのすべての複合化によって、できるようになったということです」

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

2024年には水素カーがルマンを走る

思えば、水素エンジンの開発に取り組むのはトヨタが初めてではない。2006年にはBMWが「7シリーズ」をベースとした「ハイドロジェン7」を国内でも少量リースしていたし、同じ年にマツダも、「RX-8」や「プレマシー」をベースとした水素ロータリー車を限定でリース販売していた。しかし、出力向上や燃費改善に関する課題が残ったまま、量産化には至っていないのが現状だ。

今回のカローラをベースとしたマシンは、後席スペースにミライに用いられる水素タンクを4本搭載。高Gでのクラッシュに備え、専用のCFRPキャリアで覆った構造としている。エンジンはGRヤリスの1.6リッター直列3気筒ターボエンジンをベースとしたもので、インジェクターとプラグが主な変更箇所という。出力などスペックの詳細は非公表とのことだったが、「ベースエンジンの7~8割は出ている」とのこと。燃費としては12~13周に一度のペースで給水素が必要で、パドック外に設けられた移動式水素ステーションで充てんを行う特別措置がとられていた。

ちなみに、この水素充てんに関するレギュレーションは、トヨタと国際自動車連盟(FIA)が共同でつくり上げたもの。実は2024年からルマン24時間レースに水素燃料電池プロトタイプ・カテゴリーが導入される予定となっており、その先駆けとなるものとしても注目されていた。

水素エンジンを実用化することの意義

モリゾウ氏率いるROOKIE Racingは、プロドライバーがそろっているだけあってベストラップは全員が2分4秒台、モリゾウ選手のみ2分7秒台。24時間での周回数は358周、ピットインの回数は35回、水素充てんに要した時間は約4時間、という結果だった。ほぼ近いペースで周回するST-5クラス(「マツダ・ロードスター」「マツダ2」「ホンダ・フィット」などが参戦する)のトップが631周であることを鑑みれば、給水素や燃費などにまだまだ課題があることがわかる。

水素エンジンの実用化へ向けたトヨタの挑戦は、まだ始まったばかりだ。出力特性としてトルクの立ち上がりが速く、重いものを一定の速度で運ぶことが得意な一方で、水素タンクを積むスペースが必要となるので、スペースに余裕がある商用車に向いているのではないかという話だったが、その可能性はまだまだ未知数だ。いずれにせよ、水素エンジンをものにすることはすなわち、日本の自動車産業が得意とする内燃機関技術を生かすことにつながる。

世界で初めてハイブリッドを実用化したのも、世界で初めて燃料電池車を量産化したのもトヨタだ。思えば、30年前にはハイブリッド車も燃料電池車もなかったわけで、30年後の2050年にはきっとカーボンニュートラルで楽しいクルマができているに違いないと、期待せずにはいられないのだ。

(文=藤野太一/写真=BMW、トヨタ自動車、マツダ/編集=堀田剛資)

藤野 太一

-

核はやはり「技術による先進」 アウディのCEOがF1世界選手権に挑戦する意義を語る 2026.2.13 いよいよF1世界選手権に参戦するアウディ。そのローンチイベントで、アウディCEO兼アウディモータースポーツ会長のゲルノート・デルナー氏と、F1プロジェクトを統括するマッティア・ビノット氏を直撃。今、世界最高峰のレースに挑む理由と、内に秘めた野望を聞いた。

-

ホンダアクセスが手がけた30年前の5代目「プレリュード」に「実効空力」のルーツを見た 2026.2.12 ホンダ車の純正アクセサリーを手がけるホンダアクセスがエアロパーツの開発に取り入れる「実効空力」。そのユニークなコンセプトの起点となった5代目「プレリュード」と最新モデルに乗り、空力パーツの進化や開発アプローチの違いを確かめた。

-

誰にいくらでどうやって? トヨタの「GR GT」の販売戦略を大胆予測 2026.2.11 トヨタが「GR GT」で世のクルマ好きを騒がせている。文字どおり一から開発したV8エンジン搭載のスーパースポーツだが、これまでのトヨタのカスタマーとはまるで違う人々に向けた商品だ。果たしてどんな戦略で、どんな人々に、どんな価格で販売するのだろうか。

-

ガス代は下落しハイブリッド好調 では“燃費の相場”はどうなっている? 2026.2.9 暫定税率は廃止となり、高止まりしていた燃料代は下落。一方でBEV化の速度は下がり、ハイブリッド車需要が高まっている。では、2026年現在の燃費はいかほどか? 自動車購入時の目安になるであろう“燃費の相場”について考える。

-

ホンダの「Hマーク」がいよいよ刷新! ブランドロゴ刷新の経緯とホンダのねらい 2026.2.6 長く親しまれたホンダ四輪車のロゴ、通称「Hマーク」がついに刷新!? 当初は「新しい電気自動車用」とされていた新Hマークは、どのようにして“四輪事業全体の象徴”となるに至ったのか? 新ロゴの適用拡大に至る経緯と、そこに宿るホンダの覚悟を解説する。

-

![トヨタ・カローラ クロス“GRスポーツ”(後編)]() NEW

NEW

トヨタ・カローラ クロス“GRスポーツ”(後編)

2026.2.15思考するドライバー 山野哲也の“目”レーシングドライバー山野哲也が「トヨタ・カローラ クロス“GRスポーツ”」に試乗。ハイブリッドシステムを1.8リッターから2リッターに積み替え、シャシーも専用に鍛え上げたスポーティーモデルだ。後編ではハンドリングなどの印象を聞く。 -

![トヨタbZ4X Z(FWD)【試乗記】]()

トヨタbZ4X Z(FWD)【試乗記】

2026.2.14試乗記トヨタの電気自動車「bZ4X」が大きく進化した。デザインのブラッシュアップと装備の拡充に加えて、電池とモーターの刷新によって航続可能距離が大幅に伸長。それでいながら価格は下がっているのだから見逃せない。上位グレード「Z」のFWDモデルを試す。 -

![核はやはり「技術による先進」 アウディのCEOがF1世界選手権に挑戦する意義を語る]()

核はやはり「技術による先進」 アウディのCEOがF1世界選手権に挑戦する意義を語る

2026.2.13デイリーコラムいよいよF1世界選手権に参戦するアウディ。そのローンチイベントで、アウディCEO兼アウディモータースポーツ会長のゲルノート・デルナー氏と、F1プロジェクトを統括するマッティア・ビノット氏を直撃。今、世界最高峰のレースに挑む理由と、内に秘めた野望を聞いた。 -

![第860回:ブリヂストンの設計基盤技術「エンライトン」を用いて進化 SUV向けタイヤ「アレンザLX200」を試す]()

第860回:ブリヂストンの設計基盤技術「エンライトン」を用いて進化 SUV向けタイヤ「アレンザLX200」を試す

2026.2.13エディターから一言ブリヂストンのプレミアムSUV向けコンフォートタイヤ「アレンザLX100」の後継となるのが、2026年2月に発売された「アレンザLX200」。「エンライトン」と呼ばれる新たな設計基盤技術を用いて開発された最新タイヤの特徴を報告する。 -

![三菱デリカミニTプレミアム DELIMARUパッケージ(前編)]()

三菱デリカミニTプレミアム DELIMARUパッケージ(前編)

2026.2.12あの多田哲哉の自動車放談イメージキャラクターの「デリ丸。」とともに、すっかり人気モノとなった三菱の軽「デリカミニ」。商品力の全体的な底上げが図られた新型のデキについて、元トヨタのエンジニア、多田哲哉さんが語る。 -

![ホンダアクセスが手がけた30年前の5代目「プレリュード」に「実効空力」のルーツを見た]()

ホンダアクセスが手がけた30年前の5代目「プレリュード」に「実効空力」のルーツを見た

2026.2.12デイリーコラムホンダ車の純正アクセサリーを手がけるホンダアクセスがエアロパーツの開発に取り入れる「実効空力」。そのユニークなコンセプトの起点となった5代目「プレリュード」と最新モデルに乗り、空力パーツの進化や開発アプローチの違いを確かめた。