第242回:自転車メッセンジャーにとって路上は戦場だった

『ブラックボックス』

2022.01.28

読んでますカー、観てますカー

交差点のドラマを精細に描く

「歩行者用の信号が数十メートル先で明滅を始める」

第166回芥川賞を受賞した砂川文次の小説『ブラックボックス』の冒頭で、主人公のサクマが千鳥ヶ淵の交差点を自転車で突っ切ろうとしている。彼は自転車便のメッセンジャーで、急ぎの荷物を届けるところだ。赤信号に引っかかって時間をロスするわけにはいかない。雨脚が強くなってくるなか、ギリギリで交差点を抜けるため、ペダルを漕(こ)ぐ足に力を込める。

「サドルから腰を上げ、身体を左右に振って回転数を上げる。車体は、振られた身体とはほんのわずかだけ逆方向に傾くが、重心は捉えている」

「風の音がする。汗と雨水が風圧で後ろに流れて首筋に合流した。前輪は高速で回ってアスファルトに滴る雨水を一定のリズムではね上げていた。自分の吐息が誰かのものに思えた」

サクマが道路の状況を見極め、自転車と一体になって駆け抜ける様子が精細に描写される。「いける」と判断した瞬間に身体が反応し、指先でシフトアップしながら上体を前傾させてスピードを上げていく。その時、ドロップハンドルの先端に取り付けられた小さなミラーに影が映る。後ろから追い上げてきたクルマが左折しようとしているのだ。サクマは加速するかブレーキをかけるかを瞬時に選ばなければならない。

「両脚はまだペダルを回していて、腰は立つとも座るともいえぬちぐはぐな位置で止まって、両手はブレーキレバーにかけこそすれまだ握りしめて制動をかけるには至っていない。バラバラだ」

身体と意識とマシンの一体感が失われ、サクマは落車する。ここまで2、3秒の出来事のはずだが、動きと心理を分析的に追うことでスローモーションのような効果が生まれる。緊張感のある文章で一気に読ませた。

無謀運転はあのクルマ

サクマの落車を誘発した無謀運転のクルマは、「白いベンツ」と書かれている。車種は明らかにされていないので、セダンかもしれないしSUVかもしれない。しかし、わざわざベンツと特定したのは、粗暴な運転をするドライバーが多く乗っているというパブリックイメージを踏まえてのことだろう。かつて映画でも悪役の小道具として使われていたのは事実である。

横倒しになった自転車を引き起こすサクマの横すれすれに大型トラックが通り過ぎ、水しぶきを浴びせかける。ベンツに限らず、自転車乗りにとってクルマは危害を加える可能性のある敵キャラなのだ。自転車を修理して仕事に戻っても、路上には危険があふれている。

「さっきからずっと並走をしている白いワゴン車が勢いよく進み出て、サクマの少し前で自転車レーンに幅寄せをした」

「自転車専用のラインが引かれ、しっかりとこれをデフォルメした図柄が等間隔に描かれているが、タクシーや軽トラックが路肩にハザードをつけて止まっている」

「高速から降りてきたクルマがそのままの速度で下道に入ってくることもあった。そして大体そういうことをするやつは周りを見ていない」

自分勝手な運転で迷惑をまき散らすドライバーへの怒りが伝わってくる。とはいえ、サクマも横断歩道を渡る人たちの間をすり抜けようとしているのだから、あまり大きなことはいえない。

作者の砂川は元自衛官である。前に2回芥川賞候補となった作品は、いずれも戦争を描いていた。サクマも元自衛官という設定で、彼にとっては都会の路上が戦場なのだ。

「見えているようでいて見えない」

自転車便のメッセンジャーは、ギグワーカーである。社員でもバイトでもなく、建前上は個人事業主なのだ。正規雇用が減少したことに伴って生まれた労働形態で、低賃金や不安定な立場が問題視されている。仕事の時間や量を自由に選ぶことができる反面、社会保障の対象にならない。ケガをして働けなくなれば、契約は打ち切られてしまう。

格差社会を描いているということで、「現代のプロレタリア文学だ」と指摘する審査員がいたという。社会的な事象を扱っているのは確かだが、それはメインのテーマではない。サクマは、他者との関係性をうまく築くことができないでいる。知らない人間にとって自分は“顔のない男”であることを理解していて、だからこそ濃密なつながりに安住して外の人間を排除する構造を嫌悪するのだ。いら立ちと焦燥感が蓄積されると、暴力衝動が抑えられなくなる。

仕事で出会うさまざまなクライアントと打ち解けることはない。コミュニケーションをとるためのプラットフォームが存在しないと感じている。

「彼らが何かをしているのはどうも確からしいが、さらに踏み込んで何をしているのか知ろうとしても絶対に触れられないものがその奥にあるということは共通している」

「昼間走る街並みやそこかしこにあるであろうオフィスや倉庫、夜の生活の営み、どれもこれもがあけすけに見えているようでいて見えない。張りぼての向こう側に広がっているかもしれない実相に触れることはできない」

ブラックボックスなのだ。見えていると思いこむのは欺瞞(ぎまん)である。サクマはなれ合いの関係を拒絶し、自分の中のルールを貫くことで破滅的な状況に陥ってしまう。何度となく後悔を繰り返すが、結局は何も変わらなかった。

救いをもたらすかもしれない人物が1人だけ登場する。三鷹のはずれにある借家の大家だ。生産緑地を持つ独り身の老人である。不動産屋の口車に乗せられて離れをシェアハウスに改修し、大損した。不運をぼやきながらも受け入れる彼は、暴力衝動を持たないサクマなのだ。自転車を置いているスペースの横には、「スバル・レガシィ」が止められている。大家の人柄を表す的確なセレクトだ。作者がていねいに作品世界を構築しているのは確かである。

(文=鈴木真人)

拡大 拡大 |

鈴木 真人

名古屋出身。女性誌編集者、自動車雑誌『NAVI』の編集長を経て、現在はフリーライターとして活躍中。初めて買ったクルマが「アルファ・ロメオ1600ジュニア」で、以後「ホンダS600」、「ダフ44」などを乗り継ぎ、新車購入経験はなし。好きな小説家は、ドストエフスキー、埴谷雄高。好きな映画監督は、タルコフスキー、小津安二郎。

-

第287回:宝石を盗んで西海岸のハイウェイを駆け抜けろ!

『クライム101』 2026.2.12 ハイウェイ101で発生する宝石盗難事件はいつも迷宮入り。「ダッジ・チャレンジャー」で素早く逃走する犯人の犯罪心得は、殺さず、傷つけず、証拠を残さないこと。泥棒、刑事、保険ブローカーが華麗なる頭脳戦を繰り広げる! -

第286回:才人監督が描くディストピアのデスゲーム

『ランニング・マン』 2026.1.29 「アルピーヌA290」で追っ手のハンターから逃げ延びろ! スティーブン・キングが50年前に予見した未来は、まさに現在の状況そのもの。分断とフェイクが支配する現実を鋭くえぐった最新型デスゲーム映画。 -

第285回:愛のためにフルヴィアクーペで突っ走れ!

『トリツカレ男』 2025.11.6 夢中になるとわれを忘れるトリツカレ男がロシアからやってきた少女にトリツカレた。アーティスティックな色彩で描かれるピュアなラブストーリーは、「ランチア・フルヴィアクーペ」が激走するクライマックスへ! -

第284回:殺人事件? トレーラーが荒野を走って犯人を追う

『ロードゲーム』 2025.10.30 あの名作のパクリ? いやいや、これはオーストラリアのヒッチコック好き監督が『裏窓』の設定をロードムービーに置き換えたオマージュ作品。トレーラーの運転手が卑劣な殺人者を追って突っ走る! -

第283回:ドニー・イェン兄貴がE90で悪党を蹴散らす!

『プロセキューター』 2025.9.26 ドニー・イェン兄貴は検事になっても無双! 法廷ではシルバーのウィッグをつけて言葉の戦いを挑むが、裁判所の外では拳で犯罪に立ち向かう。香港の街なかを「3シリーズ」で激走し、悪党どもを追い詰める!

-

![右も左もスライドドアばかり ヒンジドアの軽自動車ならではのメリットはあるのか?]() NEW

NEW

右も左もスライドドアばかり ヒンジドアの軽自動車ならではのメリットはあるのか?

2026.2.25デイリーコラム軽自動車の売れ筋が「ホンダN-BOX」のようなスーパーハイトワゴンであるのはご承知のとおりだが、かつての主流だった「スズキ・ワゴンR」のような車型に復権の余地はないか。ヒンジドアのメリットなど、(やや強引ながら)優れている点を探ってみた。 -

![第950回:小林彰太郎氏の霊言アゲイン あの世から業界を憂う]() NEW

NEW

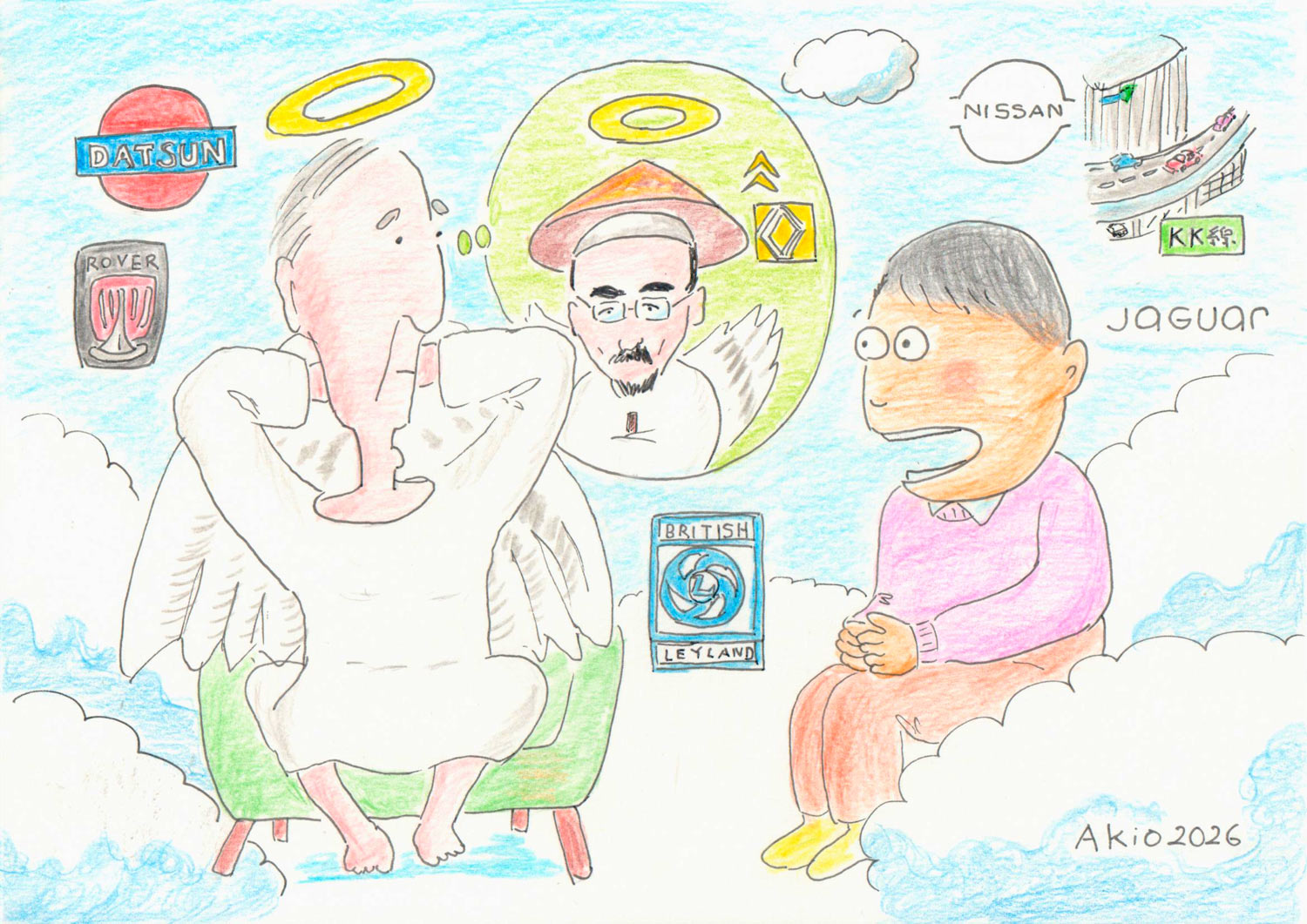

第950回:小林彰太郎氏の霊言アゲイン あの世から業界を憂う

2026.2.25マッキナ あらモーダ!かつて『SUPER CG』の編集者だった大矢アキオが、『CAR GRAPHIC』初代編集長である小林彰太郎との交霊に挑戦! 日本の自動車ジャーナリズムの草分けでもある天国の上司に、昨今の日本の、世界の自動車業界事情を報告する。 -

![ルノー・グランカングー クルール(FF/7AT)【試乗記】]() NEW

NEW

ルノー・グランカングー クルール(FF/7AT)【試乗記】

2026.2.25試乗記「ルノー・グランカングー」がついに日本上陸。長さ5m近くに達するロングボディーには3列目シートが追加され、7人乗車が可能に。さらに2・3列目のシートは1脚ずつ取り外しができるなど、極めて使いでのあるMPVだ。ドライブとシートアレンジをじっくり楽しんでみた。 -

![第862回:北極圏の氷上コースでマクラーレンの走りを堪能 「Pure McLaren Arctic Experience」に参加して]() NEW

NEW

第862回:北極圏の氷上コースでマクラーレンの走りを堪能 「Pure McLaren Arctic Experience」に参加して

2026.2.25エディターから一言マクラーレンがフィンランド北部で「Pure McLaren Arctic Experience」を開催。ほかでは得られない、北極圏のドライビングエクスペリエンスならではの特別な体験とは? 氷上の広大な特設コースで、スーパースポーツ「アルトゥーラ」の秘めた実力に触れた。 -

![ボルボEX30クロスカントリー ウルトラ ツインモーター パフォーマンス(4WD)【試乗記】]()

ボルボEX30クロスカントリー ウルトラ ツインモーター パフォーマンス(4WD)【試乗記】

2026.2.24試乗記ボルボの電気自動車「EX30クロスカントリー」に冬の新潟・妙高高原で試乗。アウトドアテイストが盛り込まれたエクステリアデザインとツインモーターからなる四輪駆動パワートレイン、そして引き上げられた車高が織りなす走りを報告する。 -

![エンジニアが「車検・点検時に注意すべき」と思う点は?]()

エンジニアが「車検・点検時に注意すべき」と思う点は?

2026.2.24あの多田哲哉のクルマQ&Aすっかりディーラー任せにしている車検・点検について、ユーザーが自ら意識し、注視しておくべきチェックポイントはあるだろうか? 長年トヨタで車両開発を取りまとめてきた多田哲哉さんに意見を聞いた。