クルマの電動化は待ったなし! これから10年で技術はどこまで進化する?

2020.05.04 デイリーコラム迫り来るエンジン禁止時代

「10年ひと昔」と言うが、2010年を振り返ってみると確かに隔世の感がある。日本航空は会社更生法の適用を申請し、カナダのバンクーバーでは冬季オリンピックが開催され、小惑星探査機はやぶさは地球に帰還し、テレビはアナログからデジタルへの本格移行が進んだ。

自動車業界では電気自動車(EV)が注目された。前年から法人向けに発売されていた三菱自動車の「i-MiEV」が一般向けの販売を開始し、年末には日産自動車の「リーフ」が満を持して登場。リーフのバッテリー満充電時の航続可能距離はこの10年間で倍以上に伸び、技術の進化には感動を覚える。

2020年3月、ポルシェは年次記者会見でSUV「マカン」の次期モデルにEVをラインナップすると述べた。マカンEVは以前から情報が出ており、充電に800V技術を採用する以外の詳細は不明だが、あらためて会見で伝えられると期待感が増してくる。生産開始は2020年代の初めになるという。

世界の自動車産業は今後ますます電動化を加速させる。日本はリーフのようなバッテリーEVだけでなく、ハイブリッド車(HEV)やプラグインハイブリッド車(PHEV)を持っていることも強みだったが、長期的に見るとこれら車両の先行きは厳しくなりそうだ。欧州の国々は2030年から2040年をターゲットに、HEVとPHEVを含むエンジン搭載車両の販売禁止を打ち出している。ポルシェの母国ドイツは10年後の2030年に販売を禁止する予定だ。主力SUVのEV化は当然の流れといえるだろう。

環境問題とクルマの電動化

車両の電動化には大きく2つの意味がある。

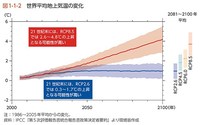

ひとつには二酸化炭素(CO2)の削減。国連気候変動に関する政府間パネル(IPCC)のリポートによれば、もはや世界の気温上昇は避けられない。楽観的な予測でも21世紀末には0.3~1.7度上昇。無策ならば最大4.8度上昇するという。数字は小さくとも、異常気象や農業・漁業への影響、伝染病の流行など、多大な問題を引き起こす可能性が高い。

そこで、世界の国々は気候変動枠組条約締約国会議(COP)を開催し、CO2等の温室効果ガスの排出削減を議論してきた。1997年のCOP3では京都議定書が採択され、2015年のCOP21ではパリ協定が採択された。ちなみに2020年はイギリスでCOP26が開催予定だったが、コロナ禍で2021年に延期された。

一方、自動車に対しては独自の規制がなされてきた。1970年代に問題視されたのはNOxなどの大気汚染物質だ。日本でもディーゼル規制などは記憶に新しい方も多いのではないだろうか。やがて規制は大気汚染対策から温暖化対策へと変化し、規制対象はCO2になった。アメリカ・カリフォルニア州のZEV規制やEUのEURO(最新はEURO7)、中国のNEVと、さまざまな規制があり、それぞれの地域で車両を販売するには規制の範囲内にCO2排出量を収めなければならない。

言い換えれば、グローバルにビジネスを展開するにはCO2排出量が少ない車両が必要になる。そのため最初は規制対策としてEVが投入された。エンジン車を売るための戦略のひとつだった。また、HEVやPHEVも開発し、エンジン車に近いユーザビリティーを備えつつ、電動化技術でCO2排出量を抑える車両もラインナップし、全体のCO2排出量低減に取り組んできた。

ところが、CO2規制は厳しさを増すばかり。理由は前述の通り、温暖化がもはや避けられないからだ。イギリスBBCはコロナ禍で中国の経済活動が一時止まったとき、CO2排出量が劇的に低下したというアメリカNASAの調査結果を報じている。経済活動を止めれば、温暖化の抑止にはなる。しかし、経済を止めるわけにはいかない。だとすれば、やはり排出量を下げる努力を続けなければならない。エンジン車を売るためにEVをつくるのではなく、これからはEVを売るためのEVをつくることになる。

拡大 拡大 |

イノベーションにつながる技術としての電動化

環境の側面から見ると、車両の電動化は義務で、つまらないことのように思えるが、そうではない。電動化はCASE(Connected:コネクテッド、Autonomous/Automated:自動化、Shared:シェアリング、Electric:電動化)のキーテクノロジーのひとつだからだ。現在のカーシェアのように必ずしも車両が電動化していなくとも成立するサービスもあるが、ITの導入でシェアサイクルの普及に弾みがついたように、コネクトや自動化と相まって電動化が進むことで、より高度なシェアサービスが可能になる。

これが電動化のもうひとつの意味だ。

10年後の2030年に一気にEVだらけになるとは思えないが、車両の電動化や自動化は進むだろうし、いままでにないサービスも登場する。PHEV市販化もUber設立も通信規格LTEのサービス開始も、すべて2010年前後の出来事だ。一方で、リモートワークや労働時間短縮化など働く環境も変化し、通勤スタイルも変わるに違いない。

そのとき、あなたはクルマに乗ってどこへ行くだろうか。誰かに会うため? 何かを見るため? とにかく走りたいから?

どんな理由でもいい。愛車との未来をゆっくり想像してみてはいかがだろうか。

(文=林 愛子/写真=三菱自動車、日産自動車、環境省、ポルシェ/編集=藤沢 勝)

拡大 拡大 |

林 愛子

技術ジャーナリスト 東京理科大学理学部卒、事業構想大学院大学修了(事業構想修士)。先進サイエンス領域を中心に取材・原稿執筆を行っており、2006年の日経BP社『ECO JAPAN』の立ち上げ以降、環境問題やエコカーの分野にも活躍の幅を広げている。株式会社サイエンスデザイン代表。

-

アナタのETCが使えなくなる? ユーザーに負担を強いる「ETC 2030年問題」を断罪するNEW 2026.2.20 古いETC車載器が使えなくなるという「ETC 2030年問題」。その理由は「セキュリティーを高めるため」とされているが、車載器の交換はもちろんユーザーの負担だ。罪のない利用者に、高速道路はどこまで負担を強いるのか? 首都高研究家の清水草一がほえる。

-

レアアースの供給不安から中古車価格が高騰傾向に そんな市況での狙い目モデルは? 2026.2.19 ハイブリッド車やBEVの製造はもちろんのこと、日本のモノづくりに欠かせないレアアース。国際情勢がいまいち安定せず供給不安が広がるなか、中古車は再び高騰傾向に。そんな現状でもお得に検討できるモデルを下町の中古車評論家・玉川ニコが紹介する。

-

ストロングハイブリッドか1.8ターボか 新型「フォレスター」の悩ましいパワートレイン選択に雪道で決着をつける 2026.2.18 新型「スバル・フォレスター」には2.5リッターハイブリッドと1.8リッターターボの2つのパワートレインが設定されている。ローンチ時からの人気は前者だが、果たして後者の利点は「低価格」だけなのか。雪道をドライブして考えた。

-

イタリアの跳ね馬はiPhoneになる!? フェラーリはなぜ初BEVのデザインを“社外の組織”に任せたか? 2026.2.16 フェラーリが初の電動モデル「ルーチェ」の内装を公開した。手がけたのは、これまで同社と縁のなかったクリエイティブカンパニー。この意外な選択の真意とは? 主要メンバーにコンタクトした西川 淳がリポートする。

-

核はやはり「技術による先進」 アウディのCEOがF1世界選手権に挑戦する意義を語る 2026.2.13 いよいよF1世界選手権に参戦するアウディ。そのローンチイベントで、アウディCEO兼アウディモータースポーツ会長のゲルノート・デルナー氏と、F1プロジェクトを統括するマッティア・ビノット氏を直撃。今、世界最高峰のレースに挑む理由と、内に秘めた野望を聞いた。

-

![アナタのETCが使えなくなる? ユーザーに負担を強いる「ETC 2030年問題」を断罪する]() NEW

NEW

アナタのETCが使えなくなる? ユーザーに負担を強いる「ETC 2030年問題」を断罪する

2026.2.20デイリーコラム古いETC車載器が使えなくなるという「ETC 2030年問題」。その理由は「セキュリティーを高めるため」とされているが、車載器の交換はもちろんユーザーの負担だ。罪のない利用者に、高速道路はどこまで負担を強いるのか? 首都高研究家の清水草一がほえる。 -

![トライアンフ・トライデント800(6MT)【海外試乗記】]() NEW

NEW

トライアンフ・トライデント800(6MT)【海外試乗記】

2026.2.20試乗記英国の名門トライアンフから、800ccクラスの新型モーターサイクル「トライデント800」が登場。「走る・曲がる・止まる」のすべてでゆとりを感じさせる上級のロードスターは、オールラウンダーという言葉では足りない、懐の深いマシンに仕上がっていた。 -

![シボレー・コルベット クーペ3LT(MR/8AT)]() NEW

NEW

シボレー・コルベット クーペ3LT(MR/8AT)

2026.2.20JAIA輸入車試乗会2026JAIA輸入車試乗会より、孤高のアメリカンスポーツ「シボレー・コルベット」の魅力をリポート。より強烈な「Z06」やハイブリッド4WDの「E-Ray」もイイけれど、“ヴェット”はやっぱり素が一番? 今や貴重な自然吸気のプッシュロッド式V8 OHVの滋味に触れた。 -

![レアアースの供給不安から中古車価格が高騰傾向に そんな市況での狙い目モデルは?]()

レアアースの供給不安から中古車価格が高騰傾向に そんな市況での狙い目モデルは?

2026.2.19デイリーコラムハイブリッド車やBEVの製造はもちろんのこと、日本のモノづくりに欠かせないレアアース。国際情勢がいまいち安定せず供給不安が広がるなか、中古車は再び高騰傾向に。そんな現状でもお得に検討できるモデルを下町の中古車評論家・玉川ニコが紹介する。 -

![第949回:「戦場のスパゲッティ」は実在するのか? イタリア陸軍ショップで聞いた]()

第949回:「戦場のスパゲッティ」は実在するのか? イタリア陸軍ショップで聞いた

2026.2.19マッキナ あらモーダ!世界屈指の美食の国、イタリア。かの国の陸軍は、戦場でもスパゲッティを食べるのか? 30℃でも溶けにくいチョコレートに、イタリア伝統のコース構成にのっとったレーション(戦闘糧食)などなど、エゼルチト(イタリア陸軍)のミリメシ事情に大矢アキオが迫る。 -

![テスラ・モデル3 RWD(RWD)]()

テスラ・モデル3 RWD(RWD)

2026.2.19JAIA輸入車試乗会2026年に一度の“輸入車イッキ乗り大会”ことJAIA輸入車試乗会より、電気自動車のパイオニア、テスラの4ドアセダン「モデル3」に試乗。2025年には過去最多販売を記録するなど、なんだかんだで日本でも支持されているテスラの、独創の魅力を再確認した。