第2回:1000人規模の人材異動も! デンソーの戦略に見る大胆な“ソフトウエアシフト”

2021.06.15 カーテク未来招来 拡大 拡大 |

複雑化・高度化する自動車の制御を一手に担う統合ECUや、クルマづくりで重要度を増すソフトウエアの開発。これらの分野を強化するため、デンソーの内部では大きな改革が進んでいる。未来の自動車開発を見据えた、巨大サプライヤーの取り組みに迫る。

拡大 拡大 |

自動車はECUで動いている

前回に引き続き、デンソーの「ダイアログデー」で発表された内容から、クルマの未来を読み解いていきたい。前回はデンソーが急速に「電動化シフト」を進めていることを設備投資・研究開発投資計画から明らかにしたが、今回取り上げるのは「ソフトウエア」である。

筆者は自動運転や先進運転支援システム(ADAS)について関心があるので、この分野での発表内容に期待していたのだが、残念ながらめぼしい発表はなかった。ただ興味深かったのは、ADASや自動運転と関係の深い「ソフトウエア」を重点テーマのひとつとして取り上げたことだ。ここでのキーワードは「クロスドメイン化」である。では「クロスドメイン」とはどういうことか?

いま、クルマの世界で話題になっているキーワードのひとつに「統合ECU」がある。ECUとは電子制御ユニットのことで、クルマの各部分を電子制御するためのコンピューターだと考えてもらえばいい。例えば現代のクルマでは、エンジンや変速機といったパワートレインの制御はもとより、ブレーキの機能の制御も、従来のABS(アンチロックブレーキシステム)からESC(横滑り防止装置)へ、さらにはベクタリング制御や自動ブレーキなどへと、急速に高度化が進んでいる。

さらに快適装備でも、エアコンの空調制御、バックミラーの防眩(ぼうげん)制御、オーディオの音場最適化など枚挙にいとまがない。単にガラスを上げ下げしているだけに見えるパワーウィンドウでも、手や指を挟み込んでしまったらそれを検知する制御が組み込まれている。現在のクルマでは、少ないものでも30~40個、多いものでは100個以上のECUが組み込まれている。

デンソーが注力する「クロスドメインECU」

従来は、一つひとつのECUがそれぞれの担当する機器を個別に制御していたのだが、最近のクルマでは、こうした機器の壁を越えた「統合制御」が取り入れられている。例えばパワートレインでは、自動変速機が変速するタイミングで、一瞬エンジンの出力を低下させて変速ショックを減らすなど、パワートレインを構成する要素を協調して制御させることが必要になっている。その顕著な例がハイブリッドシステムだ。

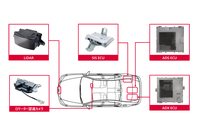

機構の構造にもよるが、エンジン、変速機、さらにモーターを備えたハイブリッドシステムでは、この3つがうまく協調して働くように制御しなければならない。このため、パワートレイン全体を統合して制御するECUが搭載されるようになってきた。こうしたECUをデンソーは「ドメインECU」と呼ぶ。同様の考え方のドメインECUとしては、ブレーキやステアリングを統合制御するシャシーECU、メーター表示からナビゲーションの表示、エアコンの制御までを連動させるコックピットECUなどがある。

しかし自動運転車では、さらに「ドメイン」の壁を越えた制御が要求される。つまりパワートレインやブレーキ、ステアリング、さらにはメーター表示などを統合制御することが求められるのだ。こうした、従来のドメインを超えた制御を担うECUが、デンソーの言う「クロスドメインECU」である。同じような考え方のECUは、一般的には「統合ECU」と呼ばれることが多い。

テスラが先行する統合ECUの導入

こうした統合ECUをどのような構成にするか、実はまだ業界全体での方向性は定まっていない。究極の姿としては、1台のクルマを1台の巨大なコンピューターで制御するというものがある。例えばスマートフォンは、搭載しているコンピューター(スマホではSoC<System on Chip>と呼ぶことが多い)は1台だけで、それで多くのアプリを処理する。これと同じように、エンジン制御やブレーキ制御、モーター制御、果てはコックピットの表示まで、すべての機能をソフトウエアとして1台のコンピューターに搭載しようというものだ。

実際にこの“究極の姿”を実現した完成車メーカーはないが、近い考え方のECUを実用化しているのが米テスラだ。テスラはECUを大きく3つに集約し、それぞれを「フロントボディーコントローラー」「レフトボディーコントローラー」「ライトボディーコントローラー」と呼んでいる。例えば「フロントボディーコントローラー」にはABSや冷却ポンプ、コックピット、ワイパー、パワーステアリングなどを制御する機能が集約されている。

驚くのは、パワーウィンドウのECUやパワーシートのECUなど、「こんなものまで?」と思うような細かい機能を担当するECUも、統合ECUに集約していることだ。通常なら個別のECUが、パワーウィンドウを駆動するモーター、パワーシートを駆動するモーターの近くに、それぞれ搭載されていることが多い。

ただし、テスラの統合ECUの場合は、先に説明したように巨大なひとつのコンピューターがあらゆる機能を制御しているわけではなく、多数のECUをひとつのプリント基板上に集約しているにすぎない。物理的には統合されているが、機能的には独立している。それでも、多くのECUの機能を少数の基板に集約しているという点で、テスラは業界の先頭を走っている。

拡大 拡大 |

人材の異動を大胆に

いずれにせよ、これからのクルマはこれまでにも増して、制御ソフトウエアが大規模化・複雑化していく。以前、デイリーコラムでも書いたが、車載ECU上で動作するソフトウエアの規模は、2000年には200万行程度だったのが、2006年に登場したトヨタの4代目「レクサスLS」で1000万行に達し、ソフトウエアの規模に開発が追いつかない「ソフトウエア爆発」が懸念される事態となった。

いまのところは、ソフトウエアの開発や検証の一部を自動化するツールの導入などでなんとかしのいでいるものの、現在では高級車に搭載されるソフトウエアの規模は1億行に達し、2025年には自動運転機能を備えた車種で7億行にも達するとみられている。

依然として車載ソフトウエア開発は完成車メーカーや部品メーカーの大きな課題である。この問題に対しても、デンソーは今回の戦略発表で大胆な対応策を打ち出した。ひとつは人材の確保だ。成熟領域から成長領域へ、2025年に向けてソフトウエア部門へ技術者を2000人規模で異動するというのだ。さらに筆者が驚いたのは、ハード領域からソフト領域へ1000人規模で人材を異動させると発表したことである。

この施策を実行するため、ソフトウエアの開発体制をこれまでの「縦割り組織」から「横串を通した組織」へと2021年6月に変えたほか、人材教育にも手を加えた。具体的には、2021年1月からソフトウエア人材を養成するリカレント教育を実施しているという。リカレント教育とは、義務教育や高校・大学での教育を終えたあとも、生涯にわたって学びと就労を繰り返す教育制度を指す。

これまで、長くハードウエア設計を手がけてきたエンジニアが、ソフトウエアを学び直すというのは、並大抵のことではないだろう。そこに踏み切ると表明したところに、デンソーの決意を感じる。ハードウエアからソフトウエアへという自動車技術のシフトは、企業の行く末を大きく左右するだけでなく、そこで働く一人ひとりのエンジニアの生き方もまた大きく左右する――そう実感した今回のデンソーの発表だった。

(文=鶴原吉郎<オートインサイト>/写真=デンソー、トヨタ自動車/編集=堀田剛資)

拡大 拡大 |

鶴原 吉郎

オートインサイト代表/技術ジャーナリスト・編集者。自動車メーカーへの就職を目指して某私立大学工学部機械学科に入学したものの、尊敬する担当教授の「自動車メーカーなんかやめとけ」の一言であっさり方向を転換し、技術系出版社に入社。30年近く技術専門誌の記者として経験を積んで独立。現在はフリーの技術ジャーナリストとして活動している。クルマのミライに思いをはせつつも、好きなのは「フィアット126」「フィアット・パンダ(初代)」「メッサーシュミットKR200」「BMWイセッタ」「スバル360」「マツダR360クーペ」など、もっぱら古い小さなクルマ。

-

第50回:歴代モデルに一気乗り! 「シビック」の歴史は日本のカーテクの歴史だった(後編) 2022.9.20 今年で誕生50周年を迎える「ホンダ・シビック」の歴代モデルに一挙試乗! クルマの端々に見られる、自動車技術の進化の歴史と世相の変化の“しるし”とは? 半世紀の伝統を誇る大衆車の足跡を、技術ジャーナリストが語る。

-

第49回:歴代モデルに一気乗り! 「シビック」の歴史は日本のカーテクの歴史だった(前編) 2022.9.6 今年で誕生50周年を迎える「ホンダ・シビック」の歴代モデルに試乗! 各車のドライブフィールからは、半世紀にわたる進化の歴史が感じられた。私生活でもシビックに縁のあった技術ジャーナリストが、シビックのメカニズムの変遷をたどる。

-

第48回:その恩恵は価格にも! 新型「トヨタ・クラウン」が国際商品に変貌した必然 2022.8.23 プラットフォームの共有と大胆なグローバル展開により、先代比で77万円もの値下げを実現!? 新型「トヨタ・クラウン」の大変身がもたらす恩恵とは? “合理的でまっとう”な経営判断を実践できる、トヨタならではの強みを探った。

-

第47回:用意周到な計画に脱帽 新型「クラウン クロスオーバー」に見るトヨタの“クルマづくり”戦略 2022.8.9 意外性あふれるトピックで注目を集めている新型「トヨタ・クラウン」シリーズ。その第1弾となる「クラウン クロスオーバー」をじっくりと観察すると、そのプラットフォームやパワートレインから、したたかで用意周到なトヨタの戦略が見て取れた。

-

第46回:“走る喜び”も電気でブースト 「シビックe:HEV」が示した新しい体験と価値 2022.7.26 スポーティーな走りとエンジンサウンドでドライバーを高揚させるハイブリッド車(HV)。「ホンダ・シビックe:HEV」には、既存のHVにはない新しい提案が、多数盛り込まれていた。若者にも好評だというシビックに追加されたHVを、技術ジャーナリストが試す。

-

![インディアン・チーフ ヴィンテージ(6MT)【海外試乗記】]() NEW

NEW

インディアン・チーフ ヴィンテージ(6MT)【海外試乗記】

2026.2.6試乗記アメリカの老舗、インディアンの基幹モデル「チーフ」シリーズに、新機種「チーフ ヴィンテージ」が登場。このマシンが、同社のラインナップのなかでも特別な存在とされている理由とは? ミッドセンチュリーの空気を全身で体現した一台に、米ロサンゼルスで触れた。 -

![ホンダの「Hマーク」がいよいよ刷新! ブランドロゴ刷新の経緯とホンダのねらい]() NEW

NEW

ホンダの「Hマーク」がいよいよ刷新! ブランドロゴ刷新の経緯とホンダのねらい

2026.2.6デイリーコラム長く親しまれたホンダ四輪車のロゴ、通称「Hマーク」がついに刷新!? 当初は「新しい電気自動車用」とされていた新Hマークは、どのようにして“四輪事業全体の象徴”となるに至ったのか? 新ロゴの適用拡大に至る経緯と、そこに宿るホンダの覚悟を解説する。 -

![ライバルはGR? ホンダが発表したHRCのモデルラインナップとその狙いに迫る]()

ライバルはGR? ホンダが発表したHRCのモデルラインナップとその狙いに迫る

2026.2.5デイリーコラムホンダが東京オートサロン2026で、HRC(ホンダ・レーシング)の名を冠したコンセプトモデルを6台同時に発表した。ホンダのカスタマイズカーとして知られるモデューロや無限との違い、そしてHRCをメジャーシーンに押し上げる真の狙いを解説する。 -

![スズキeビターラZ(4WD)/eビターラZ(FWD)【試乗記】]()

スズキeビターラZ(4WD)/eビターラZ(FWD)【試乗記】

2026.2.5試乗記スズキから初の量販電気自動車(BEV)「eビターラ」がいよいよ登場! 全長4.3mで、航続距離433~520km(WLTCモード)、そして何よりこのお値段! 「By Your Side」を標榜(ひょうぼう)するスズキ入魂のBEVは、日本のユーザーにも喜ばれそうな一台に仕上がっていた。 -

![第947回:秒殺で当確? 新型「ルノー・クリオ」が販売店にやってきた!]()

第947回:秒殺で当確? 新型「ルノー・クリオ」が販売店にやってきた!

2026.2.5マッキナ あらモーダ!欧州で圧巻の人気を誇る「ルノー・クリオ(日本名:ルーテシア)」がついにフルモデルチェンジ! 待望の新型は市場でどう受け止められているのか? イタリア在住の大矢アキオが、地元のディーラーにやってきた一台をつぶさにチェック。その印象を語った。 -

![第101回:コンパクトSUV百花繚乱(後編) ―理由は“見た目”だけにあらず! 天下を制した人気者の秘密と課題―]()

第101回:コンパクトSUV百花繚乱(後編) ―理由は“見た目”だけにあらず! 天下を制した人気者の秘密と課題―

2026.2.4カーデザイン曼荼羅今や世界的にマーケットの主役となっているコンパクトSUV。なかでも日本は、軽にもモデルが存在するほどの“コンパクトSUV天国”だ。ちょっと前までニッチだった存在が、これほどの地位を得た理由とは? カーデザインの識者と考えた。