「頼る」から「頼られる」へと発展 ダイハツが誇るイタリアンコネクション

2022.02.02 デイリーコラム国産“量産”車初のイタリアンデザイン

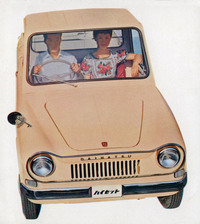

2年ぶりにリアル開催された東京オートサロン2022で、ダイハツのブースに歴代「ハイゼット」が展示されていた。ハイゼットの誕生は1960年、最初に出たのはボンネットタイプのトラック(ピックアップ)で、翌1961年にライトバンとパネルバンが追加されたという。ブースに展示されていた初代モデルは、1963年にマイナーチェンジを受けた「バン デラックス」だった。同年にカロッツェリア・ヴィニャーレがデザインした「コンパーノ」を発売して以降、ダイハツは急激にイタリアンデザインに傾倒。このハイゼットも、「軽快なイタリアンタイプ」とか「豪華なイタリアンタイプ」などと正面から訴えていたのだった。

その時点からさかのぼること約3年、初めてイタリアンデザインを導入した日本車は、1960年秋のトリノショーでデビューしたカロッツェリア・ミケロッティの手になる「プリンス・スカイラインスポーツ」だった。それに続けとばかり、翌1961年秋の東京モーターショー(当時の日本語表記では「全日本自動車ショウ」)には各社からイタリア風デザインのモデルが参考出品された。

ダイハツもそのひとつで、「ダイハツ700」と名乗る小型2ドアセダンの試作車を出展したものの、「フィアット1800/1500L」そっくりのマスクを持ったスタイリングが酷評されてしまった。しかし、それに負けずに翌1962年の東京ショーには、ホンモノのイタリアンデザインをまとったプロトタイプを「コンパクト・ライトバン」の名で出展。それが翌1963年にコンパーノとして生産化されたのである。

「コンパーノ バン」の発売は1963年5月。イタリアンデザイン導入第1号のスカイラインスポーツは1年ちょっと前の1962年4月に市販化されていたが、これは生産台数60台というハンドメイドの少量生産車だったから、量産車にイタリアンデザインを採り入れたのはダイハツが先駆けだったのである。ちなみにコンパーノに続いた量産車は、ピニンファリーナが手がけた2代目「ダットサン・ブルーバード」(410)で、1963年9月に発売された。

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

イタリアへの傾倒

以前に書いた拙記事「どちらかの圧勝もあれば共倒れも!? ガチンコ対決を繰り広げたライバル車」にも記したように、コンパーノは4ナンバーの商用バンに始まり、それを5ナンバー化した乗用ワゴン、そして2ドアセダンという順番で1963年にリリースされた。車名のコンパーノは「仲間、友人」を意味するイタリア語であり、2ドアセダンが称した「ベルリーナ」もセダンを意味するイタリア語である。そして1965年に追加設定された2ドアコンバーチブルもイタリア風に「スパイダー」と名乗った。

車名、そしてエクステリアデザインにとどまらず、インテリアの雰囲気もコンパーノはイタリア調だった。3つの円形メーターを配したインストゥルメントパネルは、バン デラックス以上は木目化粧板仕上げ。ベルリーナのステアリングホイールもナルディ風のスポーティーな3本スポークだった。ちなみにこれは後のマイナーチェンジで一般的なホーンリング付きの2本スポークに換えられている。ホーンボタンが使いにくいといった声があったのかもしれないが、オプションのフロアシフト仕様では3本スポークは残された。

こうしたイタリアンデザインを、ダイハツはコンパーノ発売から半年後の1963年11月に実施されたマイナーチェンジで、軽商用車のハイゼットにも導入したのである。それが東京オートサロンに展示された初代ハイゼット バン。フロントマスクはコンパーノに準じた典型的なイタリアンフェイスとなり、両端にラバー付きのオーバーライダーを配したバンパーなど、2代目「フィアット500」をベースにした「アウトビアンキ・ビアンキーナ」をほうふつとさせるデザインである。

インテリアも刷新され、コンパーノのようにスポーティーではないがインパネには木目パネルが貼られた。ちなみに当時、ダイハツはまだ軽乗用車を持たなかったが、他社を見渡しても木目張りのインパネを持つ軽乗用車は存在しなかった。それが登場するのは、5年ほどを経て軽の高性能化・高級化が始まってからである。

この事実からも、ハイゼットへのイタリアンデザインの導入がいかに進んだ、見方を変えれば異質なものだったかが分かろうかというものだ。だが、1965年に実施された2度目のマイナーチェンジでは、無難な方向に軌道修正されてしまった。市場では、イタリアンスタイルはあまり好評ではなかったのだろうか。

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

デ・トマソとの関係を確立

コンパーノは一代限りで終わり、1969年には後継モデルとなる「コンソルテ ベルリーナ」が登場する。トヨタとダイハツの業務提携から生まれた、2代目「トヨタ・パブリカ」と基本設計を共有するモデルで、イタリア語でコンパーノと同じような「配偶者、仲間」を意味するという車名を除いては、イタリアを感じさせるものはなかった。ボンネット型ハイゼットの後継モデルである「フェロー バン/ピックアップ」も同様で、ダイハツのイタリア指向は一時的な熱病のようなものだったのか……と思いきや、それから十余年を経て思わぬ方向から復活した。

イタリアのイノチェンティは、イギリスのBMC(後のBLMC、BLなど)と提携して1960年代から「Mini」などのライセンス生産を行っていた。1974年にはベルトーネがデザインした新しい衣をまとった2代目「イノチェンティMini」を投入。しかし、親会社となっていたBLの経営悪化によって1976年にはアレッサンドロ・デ・トマソが率いるデ・トマソの傘下となる。そしてBLとの契約終了を機に、旧態化した中身を刷新すべくエンジン供給先を模索した結果、白羽の矢を立てたのが日本のダイハツだったのだ。

まずは1982年に「ダイハツ・シャレード」用の993cc直3 SOHCエンジンをMiniのボディーに積んだ「イノチェンティMiniトレチリンドリ」をリリース。トレチリンドリとは3気筒という意味だが、これを皮切りに翌1983年に世代交代した2代目シャレード用の1リッターのターボエンジンやディーゼルエンジン、さらに軽用の548/659ccの直3エンジンなども供給され、それらを積んだイノチェンティMiniが1993年までつくられた。

そのイノチェンティとの関係から生まれたモデルが1984年に2代目シャレードに加えられた「デ・トマソ ターボ」。これは最高出力80PSを発生する993cc直3 SOHCターボエンジンを積んだ「シャレード ターボ」の3ドアをベースに、デ・トマソがデザインしたエアロパーツやモモ製革巻きステアリングホイール、カンパニョーロ製マグネシウムホイール+165/65R14の「ピレリP8」などのイタリア製パーツをおごった和製イタリアンホットハッチ。本家の「Miniターボ デ・トマソ」とは同じエンジンを積んだ兄弟のような関係だった。

1985年の東京モーターショーには、ちょうど「ルノー5ターボ」のようにミドシップ化したコンセプトカーの「シャレード デ・トマソ926R」を参考出品、また1987年の同ショーには3代目シャレードをベースにしたシャレード デ・トマソを出展するなどデ・トマソとのコラボは続いたが、いずれも具体化されることはなかった。

だが1993年に登場した4代目シャレードにはシャレード デ・トマソが復活。デ・トマソが内外装を手がけたボディーにファインチューンが施された自然吸気の1.6リッター直4 SOHCエンジンを積み、足元は専用サスペンションで固めていた。

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

途絶えたイタリアンコネクション

イノチェンティとの関係に続いて、ダイハツはカロッツェリア・ベルトーネとも契約。1989年にデビューした「ベルトーネ・フリークライマー」は、別体式フレームを持つ小型クロカン4WDの「ダイハツ・ラガー」をベースに内外装を小変更し、BMW製の2/2.7リッターのガソリンまたは2.4リッターディーゼルターボの直6エンジンを積んだモデルで、ベルトーネの工場でつくられた。1992年にはラガーの弟分である「ロッキー」をベースに、やはりBMW製の1.6リッター直4エンジンを積んだ「フリークライマー2」にモデルチェンジされている。

さらに1990年にはスクーターのベスパで知られるピアッジオ社とも合弁契約を締結し、2年後には7代目ハイゼットをベースに、1リッター直3を積んだ「ピアッジオ・ポーター」がデビュー。基本はトラック、バン、パネルバンだが、ゴミ収集車や冷凍車などさまざまな特装車も用意。直4エンジンやディーゼルエンジン搭載車、4WD仕様を加えるなど改良と変更を重ねながら、イタリア人の生活に密着したモデルとして20年近くにわたってつくられた。1960年代にはイタリアからデザインを学んでいたダイハツが、それから20年もたたないうちにイタリアのメーカーから業務提携を望まれるまでに成長していたわけである。

いっぽうで、1990年代にはコンパーノ以来となるイタリアンデザインのモデルも登場している。1995年に誕生した初代「ムーヴ」はイタリアのデザイン会社であるI.DE.Aの作品といわれていた。そのムーヴは軽の規格改定に伴い1998年に早くもフルモデルチェンジするが、2代目はジウジアーロ率いるイタルデザインが内外装を手がけた。翌1999年に世代交代した軽ワンボックスバンの「ハイゼット カーゴ」とその乗用ワゴン版の「アトレー」もイタルデザインの作だった。

その後は2006年のパリモーターショーに、ダイハツとイタルデザインが共同開発したという「D-Compact X-Over」なるクロスオーバーのコンセプトカーが出展されたが、この企画自体が具体化することはなかった。これを最後に、公式にはダイハツとイタリアのメーカーやカロッツェリアなどとのコラボレーションは耳にしていないように思う。

日本車メーカーのレベルが上がり、自動車産業のグローバル化が進んだ現在では、以前のように“イタリアもの”をありがたがる風潮は薄れた。となれば、かつてのような“和製イタリアン”なモデルがダイハツから新たに送り出されることはないのだろうか。時代の流れからして仕方ないとは思うものの、いささかさびしい気もするのである。

(文=沼田 亨/写真=ダイハツ工業、ピアッジオ、ステランティス/編集=藤沢 勝)

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

沼田 亨

1958年、東京生まれ。大学卒業後勤め人になるも10年ほどで辞め、食いっぱぐれていたときに知人の紹介で自動車専門誌に寄稿するようになり、以後ライターを名乗って業界の片隅に寄生。ただし新車関係の仕事はほとんどなく、もっぱら旧車イベントのリポートなどを担当。

-

日本で売れるクルマはあるのか!? 最新の“アメリカ産ニホンシャ”を清水草一が検証する!NEW 2026.1.19 アメリカからの外圧による制度変更で、北米生産モデルの国内導入を決めたトヨタ。同様に、今後日本での販売が期待できる「海外生産の日本車」には、どんなものがあるだろうか? 清水草一が検証してみた。

-

新生ノートンがいよいよ始動! 名門の復活を担う次世代モーターサイクルの姿に迫る 2026.1.16 英国のモーターサイクル史にあまたの逸話を残してきた名門、ノートンが、いよいよ再始動! その数奇な歴史を振り返るとともに、ミラノで発表された4台の次世代モデルを通して、彼らが思い描く未来像に迫った。

-

市街地でハンズオフ運転が可能な市販車の登場まであと1年 日産の取り組みを再確認する 2026.1.15 日産自動車は2027年に発売する車両に、市街地でハンズフリー走行が行える次世代「ProPILOT(プロパイロット)」を搭載する。その発売まであと1年。革新的な新技術を搭載する市販車の登場は、われわれにどんなメリットをもたらすのか。あらためて考えてみた。

-

30年の取材歴で初めてのケースも 2025年の旧車イベントで出会った激レア車 2026.1.14 基本的に旧車イベントに展示されるのは希少なクルマばかりだが、取材を続けていると時折「これは!」という個体に遭遇する。30年超の取材歴を誇る沼田 亨が、2025年の後半に出会った特別なモデルを紹介する。

-

東京オートサロンでの新しい試み マツダのパーツメーカー見学ツアーに参加して 2026.1.13 マツダが「東京オートサロン2026」でFIJITSUBO、RAYS、Bremboの各ブースをめぐるコラボレーションツアーを開催。カスタムの間口を広める挑戦は、参加者にどう受け止められたのか? カスタムカー/チューニングカーの祭典で見つけた、新しい試みに密着した。

-

![ベントレー・コンチネンタルGTアズール(4WD/8AT)【試乗記】]() NEW

NEW

ベントレー・コンチネンタルGTアズール(4WD/8AT)【試乗記】

2026.1.19試乗記ベントレーのラグジュアリークーペ「コンチネンタルGT」のなかでも、ウェルビーイングにこだわったという「アズール」に試乗。控えめ(?)な680PSのハイブリッドがかなえる走りは、快適で満ち足りていて、ラグジュアリーカーの本分を感じさせるものだった。 -

![第327回:髪もクルマもナイスファイト!]() NEW

NEW

第327回:髪もクルマもナイスファイト!

2026.1.19カーマニア人間国宝への道清水草一の話題の連載。日産の新型「ルークス」で夜の首都高に出撃した。しっかりしたシャシーとターボエンジンのパワフルな走りに感心していると、前方にスーパーカーの姿を発見。今夜の獲物は「フェラーリ・ローマ」だ! -

![日本で売れるクルマはあるのか!? 最新の“アメリカ産ニホンシャ”を清水草一が検証する!]() NEW

NEW

日本で売れるクルマはあるのか!? 最新の“アメリカ産ニホンシャ”を清水草一が検証する!

2026.1.19デイリーコラムアメリカからの外圧による制度変更で、北米生産モデルの国内導入を決めたトヨタ。同様に、今後日本での販売が期待できる「海外生産の日本車」には、どんなものがあるだろうか? 清水草一が検証してみた。 -

![フェラーリ12チリンドリ(後編)]()

フェラーリ12チリンドリ(後編)

2026.1.18思考するドライバー 山野哲也の“目”レーシングドライバー山野哲也が「フェラーリ12チリンドリ」に試乗。前編では伝家の宝刀であるV12エンジンを絶賛した山野。後編ではコンビを組むシャシーの印象を余すところなく聞いてみた。 -

![BYDシールAWD(4WD)【試乗記】]()

BYDシールAWD(4WD)【試乗記】

2026.1.17試乗記BYDのBEVサルーン「シール」の機能アップデートモデルが登場。強化のポイント自体はそれほど多くないが、4WDモデルの「シールAWD」は新たに電子制御式の可変ダンパーを装備したというから見逃せない。さまざまなシーンでの乗り心地をチェックした。 -

![新生ノートンがいよいよ始動! 名門の復活を担う次世代モーターサイクルの姿に迫る]()

新生ノートンがいよいよ始動! 名門の復活を担う次世代モーターサイクルの姿に迫る

2026.1.16デイリーコラム英国のモーターサイクル史にあまたの逸話を残してきた名門、ノートンが、いよいよ再始動! その数奇な歴史を振り返るとともに、ミラノで発表された4台の次世代モデルを通して、彼らが思い描く未来像に迫った。