国産セダン退潮期に振り返る 1971年に起きた「トヨタ・クラウン」のプチ革命

2021.06.30 デイリーコラム議論百出の4代目クラウン

先日、ホンダが「オデッセイ」「クラリティ」そして「レジェンド」の国内生産を年内で終了することを発表した。オデッセイとクラリティはともかくレジェンドについては、その北米版である「アキュラRLX」の販売が振るわず、次期型は開発中止といううわさがかなり前から伝えられていたので、驚きはない。

それと前後して次期「日産スカイライン」の開発中止も一部報道で伝えられたが、同社幹部が否定した。だが、幹部の発言は「開発中止の意思決定をした事実はない」ということだから、継続が明言されたわけではない。

いっぽう、数カ月前には次期「トヨタ・クラウン」がセダンからSUVに転換するという報道もあった。これも真偽は定かではないが、いずれにしろ国産高級セダンの置かれた状況はかなり厳しく、存続の危機にあると言っても過言ではないだろう。

今からちょうど半世紀をさかのぼる1971年、そんな国産高級セダンの世界に、いってみれば“プチ革命”のような事象が起きたことがある。当時の国産高級車市場は、3ナンバーの自動車税が高額だった関係から主流は5ナンバーフルサイズの2リッター車。トヨタのクラウン、日産の「セドリック」と「グロリア」で市場を構成していた。ほかに「三菱デボネア」もあったが、これは三菱グループの法人需要がほとんどだった。

1955年に初代が誕生して以来、その市場のリーダーだったクラウンは、1971年にフルモデルチェンジして4代目(MS60/70系)に進化する。さかのぼって1967年に登場した3代目クラウン(RS/MS50系)は、「白いクラウン」や「ハイライフ」といったキャッチフレーズを掲げ、都会的でゆとりのある壮年紳士のムードを漂わせた俳優の山村 聰をイメージキャラクターに据えた広告キャンペーンによって、高級オーナーカーとしての魅力をアピール。よりパーソナルな性格を持つ、クラス初となる2ドアハードトップもラインナップして、従来の法人および営業車(タクシー)に加え、個人オーナー需要の上乗せに成功していた。ところが、その後を受けた4代目が、市場構造に変化をもたらすほどの問題作だったのである。

何にも似ていないスタイリング

1970年代を迎えた時点で、国内乗用車市場の約4割を占めていたトヨタ。その余裕からか、看板車種であるクラウンに大胆な変身を施した。1971年2月に登場した4代目(MS60/70系)は、ペリメーターフレーム式のシャシーをはじめ中身は先代とほぼ同じだったが、当時の高級車としては異例に斬新なボディーをまとっていたのである。

“スピンドルシェイプ”=紡錘(ぼうすい)形と称するボディーは角を丸めた空力的なフォルムで、特徴的な2段重ねのフロントエンドに、全車ボディー同色のビルトイン式カラードバンパーを採用。前年に登場した国産初のスペシャルティーカーである初代「セリカ」でさえ、カラードバンパーは一部車種にオプション設定だったことを考えれば、実に大胆な冒険である。

ボディーのバリエーションは、4ドアセダン、2ドアハードトップ、5ドアワゴン/バンの3種類で、先代まで存在したシングルおよびダブルキャブのピックアップは廃された。個人的な感想ではあるが、これら3種類のボディーを見比べると、ハードトップよりセダン、セダンよりワゴン/バンと、一般的なモデルとは逆に、ボディー形状のパーソナル度が低くなるにしたがって、よりルックスが個性的になっていくのも不思議だった。

その姿から、後に“クジラ”と俗称されることになる4代目クラウン。それまでのクラウンの流れとはまったく異なる、いっぽうでは外国車を含めた他社製モデルの影響を感じさせない独自のスタイリングは、前衛的と言っても過言ではなかった。しかもそれをトヨタが、看板車種であり、高級車であるクラウンでやってのけたところが、なんとも衝撃的だったのだ。

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

セールスで日産に敗れる

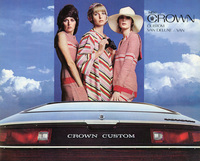

広告キャンペーンも、これまでとはまったく異なっていた。3人の外国人女性モデルを配したファッショナブルなビジュアルに、キャッチコピーは「エレガンツ・クラウン」。サブ的に「世界が見つめる」というフレーズが添えられていた。この広告のテイストは、初代セリカが発売初期に展開していた「恋はセリカで」というコピーを掲げたシリーズに近いが、5ナンバーフルサイズの高級車としては、これまた例のないものだった。

斬新なスタイリングに身を包み、おしゃれな広告キャンペーンに後押しされて発売された4代目クラウン。だが、市場の反応は芳しくなかった。個人ユーザーが増えたとはいえ、法人および営業車需要がまだまだ大半を占める市場はトヨタが考えていた以上に保守的で、新しいクラウンの姿に異を唱えたのだ。

4代目クラウンの登場とほぼ同時にライバルである日産のセドリックとグロリアもフルモデルチェンジし、内外装の細部のみ異なる双子車となった。230型と呼ばれる新型セドリック/グロリアは、成功した3代目クラウンをアップデートしたようなオーソドックスなスタイルを持っていた。そして、新型クラウンを敬遠したユーザーが、常識的な姿のセドリック/グロリアに乗り換えてしまったのである。

トヨタにとっては青天のへきれきともいえる事態だが、日産にとっては降って湧いたチャンス。翌1972年には日本初となる4ドアハードトップを加えてさらに勢いづいたセドリック/グロリア連合軍に、クラウンは誕生以来初めてセールスで敗れてしまったのである。もっとも後世から見れば、クラウンの敗北はいわばオウンゴールを決めてしまったこの代限りではあるのだが。

それにしても、「石橋をたたいて壊す」と言われたほど万事に慎重で、マーケティングには絶対の自信を持っていたはずのトヨタが、よりによって最も保守的な市場に、何を思ってここまでとがったクルマを出してしまったのか。複数あったに違いない案からこれを選び、発売に至った意思決定のプロセスには、強く興味を覚える。

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

マイナーチェンジに見るデザイナーの苦悩

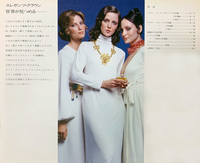

市場からダメ出しされてしまったトヨタとしては、当然ながら対策を打たねばならない。発売から約1年を経た1972年春に、まず広告キャンペーンが変わった。先代の成功を支えた重要なキャストだった山村 聰をイメージキャラクターとして再登板させた。キャッチコピーは「男ざかりのクラウン」で、おしゃれ路線から先代の延長線上にある渋い調子に戻したのだ。

そして1973年2月にはマイナーチェンジを実施。当時の慣習から発売2年後のフェイスリフトは予定されていたのだろうが、その内容については、おそらく当初の予定とは異なっていたのではないだろうか。ボディーの一部としてデザインされていた前後バンパーを上下分割式として、上半分はクロームメッキ仕上げとして光り物を追加。フロントグリルやリアコンビネーションランプのパターンを変更し、セダンおよびワゴン/バンの円形デュアルヘッドライトには四角いクロームの枠を付けたことで角張って見え、よく言えば重厚、悪く言えば煩雑な印象となった。

デザイン的な見地からすれば、オリジナルのコンセプトから遠ざかった明らかな改悪であろう。だが、このクラスの保守的な顧客が求める、威厳のある高級車然とした姿に近づけざるを得なかったデザイナーの苦悩が伝わってくるような化粧直しである。

広告キャンペーンも同時にマイナーチェンジした。イメージキャラクターに女優の吉永小百合という強力な助っ人を投入し、山村 聰とコンビを組ませたのだ。「あなたにとって大事な人は……」というキャッチコピーを掲げた広告における、2人の関係は明らかにされていない。一見、親子のようだが、テレビCMでは男女の関係を匂わせるようなシーンもあった。だが吉永小百合というご清潔なキャラクターのおかげで、危険水域には突入しない。これがもし加賀まりこや浅丘ルリ子あたりだったら、愛人感がさく裂してしまったことであろう。それはともかく、こうしたテコ入れも、ライバルとの関係を再逆転させるには至らなかった。

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

そして保守路線へ

1974年10月、クラウンはフルモデルチェンジを実施し、5代目(MS80/90系)が登場する。3年8カ月という世代交代のインターバルは現代の感覚からすると驚くほど短く、4代目が不評だったゆえ交代時期が早められたようにも思える。だが、実は好評だった3代目から4代目へのフルモデルチェンジは、さらに短い3年5カ月というサイクルで行われていたのだ。

それはさておき、Bピラーを残した「ピラードハードトップ」と称する4ドアハードトップを新たにボディーバリエーションに加えた5代目は、先代の面影を100%払拭(ふっしょく)した直線基調のデザインとなった。それは先代の反省、いや反動といっていいほどの保守派への路線変更だったが、この軌道修正は成功して、セドリック/グロリア連合軍からクラストップの座を奪還した。

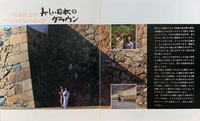

イメージキャラクターには山村・吉永コンビを継続起用し、キャッチコピーは「美しい日本のクラウン」。ビジュアルも城やこけむした古寺などを背景に、ことさら和風を強調したものとなった。外国人女性を配して、サブコピーに「世界が見つめる」とうたった4代目のデビュー時とは、わずか数年でここまで変わるかというくらい対照的だったが、以後クラウンは「日本が産んだ、日本を代表する高級車」を自認するドメスティック路線を長らく歩むことになるのである。

というわけで、クラウンの歴史にあって極めて異質であり、黒歴史のように語られることもある、通称“クジラ”こと4代目。だが純粋にそのスタイリングを眺めると、あくまで個人の意見ではあるが、いまなお新鮮でカッコイイと思う。そして、もし4代目のデザインが市場で受け入れられ、クラウン史上における“プチ革命”が成功していたら、今日にまで通じる国産高級車市場の流れも変わっていたのではないかとも思うのだが……これは筆者の妄想にすぎないのだろうか?

(文=沼田 亨/写真=トヨタ自動車、日産自動車、沼田 亨/編集=藤沢 勝)

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

沼田 亨

1958年、東京生まれ。大学卒業後勤め人になるも10年ほどで辞め、食いっぱぐれていたときに知人の紹介で自動車専門誌に寄稿するようになり、以後ライターを名乗って業界の片隅に寄生。ただし新車関係の仕事はほとんどなく、もっぱら旧車イベントのリポートなどを担当。

-

ホンダがBEV「スーパーONE」の情報を先行公開 「ブルドッグ」の再来といわれるその特徴は? 2026.2.26 ブリスターフェンダーが備わるアグレッシブなエクステリアデザインから、ファンが「シティ ターボII」の再来と色めき立ったホンダの新型電気自動車(BEV)「スーパーONE」。2026年中の発売がウワサされる最新BEVの特徴とホンダの狙いを解説する。

-

右も左もスライドドアばかり ヒンジドアの軽自動車ならではのメリットはあるのか? 2026.2.25 軽自動車の売れ筋が「ホンダN-BOX」のようなスーパーハイトワゴンであるのはご承知のとおりだが、かつての主流だった「スズキ・ワゴンR」のような車型に復権の余地はないか。ヒンジドアのメリットなど、(やや強引ながら)優れている点を探ってみた。

-

いつの間にやら多種多様! 「トヨタGRヤリス」のベストバイはどれだ? 2026.2.23 2020年のデビュー以来、改良が重ねられてきたトヨタの高性能ハッチバック「GRヤリス」。気がつけば、限定車を含めずいぶんと選択肢が増えている!? 現時点でのベストバイは一体どれなのか、工藤貴宏が指南する。

-

アナタのETCが使えなくなる? ユーザーに負担を強いる「ETC 2030年問題」を断罪する 2026.2.20 古いETC車載器が使えなくなるという「ETC 2030年問題」。その理由は「セキュリティーを高めるため」とされているが、車載器の交換はもちろんユーザーの負担だ。罪のない利用者に、高速道路はどこまで負担を強いるのか? 首都高研究家の清水草一がほえる。

-

レアアースの供給不安から中古車価格が高騰傾向に そんな市況での狙い目モデルは? 2026.2.19 ハイブリッド車やBEVの製造はもちろんのこと、日本のモノづくりに欠かせないレアアース。国際情勢がいまいち安定せず供給不安が広がるなか、中古車は再び高騰傾向に。そんな現状でもお得に検討できるモデルを下町の中古車評論家・玉川ニコが紹介する。

-

![フォルクスワーゲンID.4プロ(RWD)【試乗記】]() NEW

NEW

フォルクスワーゲンID.4プロ(RWD)【試乗記】

2026.2.28試乗記フォルクスワーゲンのミッドサイズ電気自動車(BEV)「ID.4」の一部仕様変更モデルが上陸。初期導入モデルのオーナーでもあるリポーターは、その改良メニューをマイナーチェンジに匹敵するほどの内容と評価する。果たしてアップデートされた走りやいかに。 -

![思考するドライバー 山野哲也の“目”――MINIジョンクーパーワークス コンバーチブル編]() NEW

NEW

思考するドライバー 山野哲也の“目”――MINIジョンクーパーワークス コンバーチブル編

2026.2.27webCG Moviesレーシングドライバー山野哲也がホットなオープントップモデル「MINIジョンクーパーワークス コンバーチブル」に試乗。ワインディングロードで走らせた印象を、動画でリポートする。 -

![特別な「RAYS VOLK RACING TE37」を選ぶということ]()

特別な「RAYS VOLK RACING TE37」を選ぶということ

2026.2.27最高峰技術の結晶 レイズが鍛えた高性能ホイールの世界<AD>クルマ好き・運転好きの熱い視線を集める、レイズの高性能ホイール「VOLK RACING(ボルクレーシング)」。なかでも名品の誉れ高い「TE37」シリーズに設定された、必見のアニバーサリーモデルとは? その魅力に迫る。 -

![2026 Spring webCGタイヤセレクション]()

2026 Spring webCGタイヤセレクション

2026.2.272026 Spring webCGタイヤセレクション<AD>春のドライブシーズンを前に、愛車のタイヤチョイスは万全か? 今回は、走りが意識されるスポーツモデルやSUV向けに開発された、話題の新タイヤをピックアップ。試走を通してわかった、それらの“実力”をリポートする。 -

![走る・曲がる・止まるを一段上のステージに 「クムホ・エクスタ スポーツS」を試す]()

走る・曲がる・止まるを一段上のステージに 「クムホ・エクスタ スポーツS」を試す

2026.2.272026 Spring webCGタイヤセレクション<AD>クムホから新たなプレミアムスポーツタイヤ「エクスタ スポーツ/エクスタ スポーツS(パターン名:PS72)」が登場。人気の「エクスタPS71」の後継として、グリップ力をはじめとしたすべての基本性能を磨き上げた待望の新商品だ。「フォルクスワーゲン・ゴルフR」に装着してドライブした。 -

![世界が認めた高品質 ネクセンの「N-FERA RU1」を試す]()

世界が認めた高品質 ネクセンの「N-FERA RU1」を試す

2026.2.272026 Spring webCGタイヤセレクション<AD>ネクセンの「N-FERA RU1」は快適性とグリップ力を高いレベルで両立したSUV向けスポーツタイヤ。これらの優れた性能を比較的安価に手にできるというのだから、多くのカスタマーに選ばれているのも当然だ。「スバル・フォレスター」とのマッチングをリポートする。