第255回:極寒のハルビンで展開される熱いカーチェイス

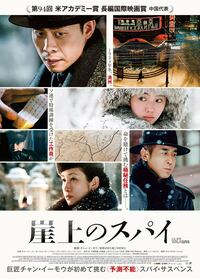

『崖上のスパイ』

2023.02.09

読んでますカー、観てますカー

1934年、満州国で

チャン・イーモウ監督は映画作りがうまい。いまさらだが、感心する。どんな題材でも、手だれの技できっちり仕上げてくるのは見事だ。娯楽映画のツボを押さえたうえで、工夫をこらしてオリジナルな作品に仕立てる。武侠(ぶきょう)映画に強みを持つが、ヒューマンドラマや恋愛ものなどフィルモグラフィーは幅広い。

今回は初めてスパイ映画に挑んだ。時は1934年、場所は中国東北部のハルビン。1931年の満州事変で関東軍が傀儡(かいらい)国家の満州国を創設していた。中国共産党は抵抗運動を開始し、ソビエト連邦が支援する。日本政府の意を受けた満州国警察は反乱分子を厳しく監視し、徹底的に弾圧していた。『崖上のスパイ』は、関東軍の蛮行を世界に知らせるために送り込まれた4人のスパイの物語である。軍の秘密施設から脱走した同志を国外に連れ出して証言させる“ウートラ作戦”の実行部隊だ。

深い雪に覆われた森に、パラシュートで4人が降り立つ。人家は見当たらず、道なき道を進む。リーダーの張憲臣と小蘭が第一班、王郁と楚良が第二班となり、分かれてハルビンを目指すことになった。森の中で手引きする者と合流するが、油断してはならない。協力者を装った警察の手先かもしれないのだ。

警察はすでに彼らの潜入を察知していた。スパイの一員だった謝子栄を拷問し、情報を聞き出していたからだ。雪原を抜けて汽車で移動するが、第二班に付き添っているのは仲介者を装った特務機関員だった。張憲臣はそのことに気づくが、直接話しかけるわけにはいかない。お互いに疑心暗鬼になり、敵味方が入り乱れて心理戦を繰り広げる。

古典的なスパイ映画の味わい

ハルビンに着いてからも、警察は第二班を泳がせておく。第一班をおびき寄せ、一網打尽にするためである。スパイが連絡場所として選んだのは映画館だ。チャップリンの『黄金狂時代』がかけられている。観客として入り、暗闇の中で落ち合うわけだ。朝から夜まで何度も上映されるから、どの回なのかを知らせなければならない。連絡には細心の注意を払う必要がある。

スパイ側も工作を行っていた。警察内部に仲間を送り込んでいたのである。共産党対策を指揮する高科長は裏切り者を探していた。組織を守るためには、忠実な部下をも疑わなければならない。誰が敵で誰が味方なのか。どちらの側も疑心を抱きながら、脱走犯を確保するために奔走する。雪に閉ざされた凍(い)てつく街で、情報戦は白熱していく。

特務機関員たちは、黒い革のトレンチコートに身を包み、黒いハットをかぶる。絵に描いたような昔ながらの装いをまとった男たちが美しい。記号的な見栄えのよさをあえて採用しているのだ。“極東のパリ”と呼ばれたハルビンの街並みも、ヒリヒリした緊張感を醸し出すことに貢献している。陰謀が渦巻く国際都市を舞台にしたことで、古典的なスパイ映画の味わいをよみがえらせることができた。

冷戦終結以後は、スパイのリアリティーを担保することが難しくなった。現代を舞台にすると、わかりやすい敵味方を描きにくい。『007』も『ミッション・インポッシブル』も、敵の設定に苦労している。情報は紙に書いた暗号でやり取りするものではなくなり、ハッキング技術の優劣が勝負を分けることが常態化した。最初は物珍しかったとしても、観客はプロセスから切り離されてしまうからすぐに飽きられた。スパイ同士の駆け引きやだまし合いに面白さがあるのに、結果だけ見せられても面白いはずがない。

旧式車が雪の街角を走り回る

『崖上のスパイ』は、アクションも見どころのひとつだ。素手の激しい格闘は中国映画ではお手のものだし、銃撃戦では白い雪に鮮血が飛び散る。目を背けたくなる拷問の描写も、彼らが命をかけて戦っていることを示すのに不可欠だ。カーチェイスシーンもふんだんに取り入れられている。時代的にクルマの性能は低いが、雪道で追いつ追われつするのは見応えがあった。スピードは迫力の条件ではない。

1930年代にはアメリカでモータリゼーションが進んでいたが、アジアの片隅ではまだ自動車の普及は始まっていない。映画で街角に多くのクルマが行き交っているのは事実に基づかない演出だろう。満州国全体でも自動車は1000台前後だったとされている。1934年には国策会社の同和自動車工業が設立されているが、工場が稼働するのはまだ先だ。

映画に登場するのは旧式のフェートン型がほとんどで、車名はよくわからない。実際には当時のハルビンを走っていたのはフォードやシボレーが半数以上だったようだ。ラスト近くで、ようやく見覚えのあるクルマが登場した。W186モデルの「メルセデス・ベンツ300」である。

自動車史に詳しい方はお気づきだろうが、これはおかしい。戦後のモデルなのだ。監督は整合性よりも画面の美しさを優先したのだろう。思えば、チャン・イーモウは1987年の初監督作『紅いコーリャン』でもどぎつい色彩とケレン味たっぷりの演出でハッタリをかましていた。そういう作風なのである。

リウ・ハオツンに注目!

監督にはもうひとつ映画作りにおいて重視するスタイルがある。美女を登場させることだ。初期の作品で主演を務めたコン・リー、『初恋のきた道』でデビューしたチャン・ツィイーなど、才能ある美形女優を発掘してきた。今回は小蘭を演じたリウ・ハオツンが水際立ったかれんさを披露している。

前作『ワン・セカンド 永遠の24フレーム』では、戦後の浮浪児のような姿で登場して最後に本来の美少女として現れるというあざとい演出をしていた。若い頃のチャン・ツィイーに面影が似ていて、巨匠の好みが変わっていないことがわかる。

グイ・ルンメイ、チョウ・ドンユイが長らくアイドル系中華女優のツートップだったが、そろそろ大人な役が求められるようになってきた。彼女たちに続く新星のひとりが、リウ・ハオツンであることは間違いない。今後の活躍は約束されているようなものだ。この映画で初々しい姿を目に焼き付けておくべきである。

(文=鈴木真人)

鈴木 真人

名古屋出身。女性誌編集者、自動車雑誌『NAVI』の編集長を経て、現在はフリーライターとして活躍中。初めて買ったクルマが「アルファ・ロメオ1600ジュニア」で、以後「ホンダS600」、「ダフ44」などを乗り継ぎ、新車購入経験はなし。好きな小説家は、ドストエフスキー、埴谷雄高。好きな映画監督は、タルコフスキー、小津安二郎。

-

第285回:愛のためにフルヴィアクーペで突っ走れ!

『トリツカレ男』 2025.11.6 夢中になるとわれを忘れるトリツカレ男がロシアからやってきた少女にトリツカレた。アーティスティックな色彩で描かれるピュアなラブストーリーは、「ランチア・フルヴィアクーペ」が激走するクライマックスへ! -

第284回:殺人事件? トレーラーが荒野を走って犯人を追う

『ロードゲーム』 2025.10.30 あの名作のパクリ? いやいや、これはオーストラリアのヒッチコック好き監督が『裏窓』の設定をロードムービーに置き換えたオマージュ作品。トレーラーの運転手が卑劣な殺人者を追って突っ走る! -

第283回:ドニー・イェン兄貴がE90で悪党を蹴散らす!

『プロセキューター』 2025.9.26 ドニー・イェン兄貴は検事になっても無双! 法廷ではシルバーのウィッグをつけて言葉の戦いを挑むが、裁判所の外では拳で犯罪に立ち向かう。香港の街なかを「3シリーズ」で激走し、悪党どもを追い詰める! -

第282回:F-150に乗ったマッチョ男はシリアルキラー……?

『ストレンジ・ダーリン』 2025.7.10 赤い服を着た女は何から逃げているのか、「フォードF-150」に乗る男はシリアルキラーなのか。そして、全6章の物語はなぜ第3章から始まるのか……。観客の思考を揺さぶる時系列シャッフルスリラー! -

第281回:迫真の走りとリアルな撮影――レース中継より面白い!?

映画『F1®/エフワン』 2025.6.26 『トップガン マーヴェリック』の監督がブラッド・ピット主演で描くエンターテインメント大作。最弱チームに呼ばれた元F1ドライバーがチームメイトたちとともにスピードの頂点に挑む。その常識破りの戦略とは?

-

![ベントレー・コンチネンタルGTアズール(4WD/8AT)【試乗記】]() NEW

NEW

ベントレー・コンチネンタルGTアズール(4WD/8AT)【試乗記】

2026.1.19試乗記ベントレーのラグジュアリークーペ「コンチネンタルGT」のなかでも、ウェルビーイングにこだわったという「アズール」に試乗。控えめ(?)な680PSのハイブリッドがかなえる走りは、快適で満ち足りていて、ラグジュアリーカーの本分を感じさせるものだった。 -

![第327回:髪もクルマもナイスファイト!]() NEW

NEW

第327回:髪もクルマもナイスファイト!

2026.1.19カーマニア人間国宝への道清水草一の話題の連載。日産の新型「ルークス」で夜の首都高に出撃した。しっかりしたシャシーとターボエンジンのパワフルな走りに感心していると、前方にスーパーカーの姿を発見。今夜の獲物は「フェラーリ・ローマ」だ! -

![日本で売れるクルマはあるのか!? 最新の“アメリカ産ニホンシャ”を清水草一が検証する!]() NEW

NEW

日本で売れるクルマはあるのか!? 最新の“アメリカ産ニホンシャ”を清水草一が検証する!

2026.1.19デイリーコラムアメリカからの外圧による制度変更で、北米生産モデルの国内導入を決めたトヨタ。同様に、今後日本での販売が期待できる「海外生産の日本車」には、どんなものがあるだろうか? 清水草一が検証してみた。 -

![フェラーリ12チリンドリ(後編)]()

フェラーリ12チリンドリ(後編)

2026.1.18思考するドライバー 山野哲也の“目”レーシングドライバー山野哲也が「フェラーリ12チリンドリ」に試乗。前編では伝家の宝刀であるV12エンジンを絶賛した山野。後編ではコンビを組むシャシーの印象を余すところなく聞いてみた。 -

![BYDシールAWD(4WD)【試乗記】]()

BYDシールAWD(4WD)【試乗記】

2026.1.17試乗記BYDのBEVサルーン「シール」の機能アップデートモデルが登場。強化のポイント自体はそれほど多くないが、4WDモデルの「シールAWD」は新たに電子制御式の可変ダンパーを装備したというから見逃せない。さまざまなシーンでの乗り心地をチェックした。 -

![新生ノートンがいよいよ始動! 名門の復活を担う次世代モーターサイクルの姿に迫る]()

新生ノートンがいよいよ始動! 名門の復活を担う次世代モーターサイクルの姿に迫る

2026.1.16デイリーコラム英国のモーターサイクル史にあまたの逸話を残してきた名門、ノートンが、いよいよ再始動! その数奇な歴史を振り返るとともに、ミラノで発表された4台の次世代モデルを通して、彼らが思い描く未来像に迫った。