これがおすすめ! マツダのカーボンネガティブ施策:「走る歓び」はエンジンのよろこび【ジャパンモビリティショー2025】

2025.10.31 これがおすすめ! 拡大 拡大 |

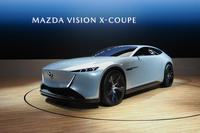

華々しく開幕したジャパンモビリティショー2025の会場で、モータージャーナリストの今尾直樹が注目したのはマツダブース。個性あふれる2台のコンセプトカーとともに公開されたカーボンネガティブの技術に未来を感じたという。

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

走れば走るほどCO2の排出量が減る?

マツダブースに展示されていた微細藻類から燃料を取り出す研究が気になった。これは「アントン・ハイセル」と同じではないか、と思った。アントニオ猪木が1980年代に夢見た、サトウキビの搾りかすから燃料を取り出すブラジルでの一大プロジェクトである。近年ではミドリムシ(ユーグレナ)からバイオ燃料をつくっている株式会社ユーグレナが有名だけれど、マツダも同様の研究をやっていたとは知らなんだ。

マツダが地元の広島大学と共同で進めているのは、ナンノクロロプシスという微細藻類を1000リッター槽で培養することで、2週間ごとに1リッターの燃料と400gのタンパク質を取り出すプロジェクト。なんと、軽油に近い成分と、大豆由来と同レベルのプロテイン(タンパク質)が手に入るという。バイオ燃料は燃やせば当然CO2が出る。けれど、微細藻類は育つ過程の光合成でCO2を吸収するので、差し引き10%のCO2排出量で済む。

それではダメじゃん。と私が突っ込むと、担当者の方は、それを解決するのがアレです。と「マツダ・モバイルカーボンキャプチャー」なるCO2回収装置を指で示された。回収したCO2はカーボン、炭素繊維の部品や、プラスチックに混ぜたりして製品化し、その部品とか製品をリサイクルすることで、循環型社会をつくるという壮大なシナリオである。ウチに帰ってからYouTubeで同社の代表取締役社長兼CEOである毛籠勝弘氏のスピーチを見たら、「CO2を削減するモビリティ」というコンセプトを語っていて、なるほど、と感心した。

とはいえ、この微細藻類のプロジェクト、実用化の可能性はどれくらいあるのか? 東京ドーム何倍分の培養槽をつくったら実用化できるのでしょうか? ということも私は聞いていた。担当者の方の答えは次のようなものだった。

たとえば、ユーグレナ社ではバイオ燃料の実用化を2030年としている。なぜなら、その年から日本政府が航空機の燃料の10%にSAF(Sustainable Aviation Fuel=持続可能な航空燃料)の使用を義務づけしようとしているからだ。現在のSAFは主に家庭から出る使用済み天ぷら油などの廃油でまかなっている。ところが10%の混合が義務化されると、それだけでは足りなくなり、バイオ燃料が求められるようになる……。

バイオ燃料があれば、なんでもできる。マツダの「Zoom-Zoom 走る歓(よろこ)び」とは、つまるところエンジンのよろこびなのだ、と私は思った。大賛成である。迷わず行けよ。「ビジョンXクーペ」と「ビジョンXコンパクト」の2台のコンセプトカーもヨカッタ。

(文=今尾直樹)

関連キーワード:

ジャパンモビリティショー2025,

コンセプトカー,

ビジョンXクーペ,

ビジョンXコンパクト,

カーボンネガティブ,

これがおすすめ!