平成の自動車界を振り返る(第1回)

“電化”をめぐり世界は動く

2019.04.24

デイリーコラム

気を吐いた日本メーカー

平成は自動車電動化の時代だった、と言ったらウソになる。平成元年は西暦で言えば1989年。“日本車のヴィンテージイヤー”と呼ばれる特別な年だった。2.6リッター直6ツインターボエンジンを搭載する「日産スカイラインGT-R」、1.6リッター直4エンジンのFRオープンスポーツ「ユーノス・ロードスター」、4リッターV8エンジンで悠々と走る「トヨタ・セルシオ(レクサスLS400)」が登場した。いずれもエンジンが魅力の核である。平成初期は、バリバリの内燃機関全盛時代だった。

世界初の量産ハイブリッドカー(HV)「トヨタ・プリウス」がデビューしたのは平成9年(1997年)。「21世紀に間に合いました。」というキャッチコピーが付けられていた。この年はCOP3で京都議定書が採択されており、温室効果ガス削減に向けての取り組みとして評価される。2年遅れでホンダが「インサイト」を送り出す。日本は欧米に対してハイブリッド技術で圧倒的なアドバンテージを築いた。

欧米メーカーはこんなに早くHVが実用化されるとは思っていなかったフシがある。急いでつくったHVコンセプトをモーターショーに出展して開発の姿勢を示したものの、ハリボテ同然の代物だった。実際にはHVに懐疑的なメーカーが多かったようだ。当時アメリカの自動車会社の広報担当者にHV技術について質問して、半笑いで返されたことがある。「HVは短期間のつなぎであり、究極のエコカーは燃料電池車(FCV)」という主張だった。「2010年には市販燃料電池車を投入する」と強調していたが、一体どうなったのだろう。

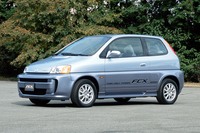

FCVでも、日本が先行した。平成14年(2002年)12月にホンダが「FCX」の、トヨタが「FCHV」のリース販売を開始。技術は未完成だったが、曲がりなりにも形にしたのだ。日本以外では電動化への意欲はしぼんでいくように見えた。ヨーロッパではディーゼルこそがエコカーであるという主張が強まり、ディーゼルアレルギーが広がっていた日本とは対照的なマーケットが形成されていく。

“モーター付き”が続々登場

日本ではトヨタが「エスティマハイブリッド」、ホンダが「シビックハイブリッド」を発売してHVラインナップを拡大。プリウスは平成15年(2003年)に2代目となり、ボディータイプは初代のセダンから5ドアハッチバックに。燃費は35.5km/リッター(10・15モード)に向上し、サイズが拡大したこともあってアメリカでもエコカーとして広く認知される。レオナルド・ディカプリオなどのハリウッドスターが映画祭でレッドカーペットに乗りつけ、環境意識の高さを見せつけるのがトレンドとなった。

平成21年(2009年)に三菱が電気自動車(EV)の「i-MiEV」を発売し、翌年に日産が「リーフ」で続く。量産EVでも、日本が世界に先駆けて市販を開始したことになる。HVは珍しいものではなくなっていて、平成22年(2010年)にはプリウスが国内新車販売台数で第1位に。プラグインハイブリッドモデル(PHV)も追加された。翌年になるとトヨタが「アルファード/ヴェルファイア」、ホンダが「フリード/フリードスパイク」という売れ筋ミニバンにもHV仕様を追加して、ファミリー層にも普及していく。

コスト面で軽自動車のHV化は難しいとされていたが、平成24年(2012年)に「スズキ・ワゴンR」がエネルギー回生機構「エネチャージ」を採用する。当初は回生エネルギーを電装品に供給するだけだったが、バッテリーとモーターを強化した「S-エネチャージ」に発展するとモーターアシストも可能になった。

平成26年(2014年)には、トヨタが世界初の量産FCV「ミライ」を発売した。航続可能距離は約650km(JC08モード)で価格は723万6000円。FCHVと比べて大幅な性能向上と価格ダウンを実現した。これで、HV、PHV、EV、FCVが出そろったことになる。平成は、電動化車両のすべてのジャンルで日本の自動車産業が先頭に立った時代だったのだ。次世代自動車も日本がリードし続けるに違いない、と言いたいところだが、そんな甘い話ではなさそうである。

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

世界はEVへと向かう?

平成の終盤は、むしろ日本が世界の電動化の流れについていけていないという論調が強まった。平成28年(2016年)頃から欧米メーカーがEVシフトを鮮明にし、HV一辺倒の日本は取り残されているというのである。確かに、HVの比率が4分の1を占める日本のマーケットは特殊といえるだろう。世界全体ではHV比率は2%に満たないのだ。

それはトヨタとホンダのHV技術が突出していることの証明でもある。欧米メーカーもHVをつくるようになったが、燃費を向上させるというより“電気ターボ”的な使い方が多かった。48Vバッテリーのマイルドハイブリッドを普及させようという動きもあったが、さして効率のいいシステムはつくり出せていない。HVでは勝負にならないので、EVに懸けるしかないという事情がある。

ヨーロッパの自動車メーカーが急激にEVを持ち上げ始めたのは、平成27年(2015年)に発覚した“ディーゼルゲート”がきっかけだった。フォルクスワーゲンがディーゼルエンジンの排ガス試験で不正を行っていた事件である。ディーゼルエンジンへの不信感が高まり、ヨーロッパでは一気にシェアが下落した。

さらに、アメリカのカリフォルニア州ではZEV(Zero Emission Vehicle)規制でHVが環境車と認定されなくなり、中国のNEV(New Energy Vehicle)規制でも同様の指針が採用された。世界各国で将来的に純内燃機関車の販売を禁止する政策が打ち出され、一足飛びにEV化を進めなければならない状況が生まれたのだ。HVで一人勝ちした日本に対し、欧米中が一致団結して包囲網を作ったようにも見える。

拡大 拡大 |

技術だけでは決まらない

政治と経済の両面で進行する激動に、日本メーカーは適切な対応を取れていないのかもしれない。ゲームのルールを変えられていいようにやられてしまうというのは、日本が何度も経験してきた光景だ。技術に関してはさほど心配する必要はないだろう。日本がEV技術を持っていないなどと書いていた経済記者や自称評論家は、ただの勉強不足である。バッテリー、PCU、モーター/トランスアクスルという3つの要素技術はすべての電動化車両に共通であり、EVでもHVでも同じなのだ。

技術だけですべてが決まるものではないのも事実で、包囲網から抜けて仲間を増やす必要がある。トヨタが平成の最後になって自社の電動化技術の開放に踏み切ったのは、次世代自動車の開発に向けて中心的なプレイヤーになろうという意欲の表れだろう。HVでの成功が必ずしも立場の強化につながらなかった反省から、積極的に技術供与して孤立化を避ける方針を採用したのだと思われる。苦心して開発した技術を無料でライバルに提供するのは損のようだが、デファクトスタンダードになれば利益が得られるという判断は可能だ。

この戦略が功を奏すかどうかはわからない。次世代モビリティーの進展は変数が多すぎて、完全な予想は不可能だ。令和の時代は、いかに魅力的なクルマの未来図を描くことができるかが問われるだろう。

(文=鈴木真人/写真=トヨタ自動車、本田技研工業、日産自動車、メルセデス・ベンツ、webCG/編集=関 顕也)

鈴木 真人

名古屋出身。女性誌編集者、自動車雑誌『NAVI』の編集長を経て、現在はフリーライターとして活躍中。初めて買ったクルマが「アルファ・ロメオ1600ジュニア」で、以後「ホンダS600」、「ダフ44」などを乗り継ぎ、新車購入経験はなし。好きな小説家は、ドストエフスキー、埴谷雄高。好きな映画監督は、タルコフスキー、小津安二郎。

-

日本で売れるクルマはあるのか!? 最新の“アメリカ産ニホンシャ”を清水草一が検証する! 2026.1.19 アメリカからの外圧による制度変更で、北米生産モデルの国内導入を決めたトヨタ。同様に、今後日本での販売が期待できる「海外生産の日本車」には、どんなものがあるだろうか? 清水草一が検証してみた。

-

新生ノートンがいよいよ始動! 名門の復活を担う次世代モーターサイクルの姿に迫る 2026.1.16 英国のモーターサイクル史にあまたの逸話を残してきた名門、ノートンが、いよいよ再始動! その数奇な歴史を振り返るとともに、ミラノで発表された4台の次世代モデルを通して、彼らが思い描く未来像に迫った。

-

市街地でハンズオフ運転が可能な市販車の登場まであと1年 日産の取り組みを再確認する 2026.1.15 日産自動車は2027年に発売する車両に、市街地でハンズフリー走行が行える次世代「ProPILOT(プロパイロット)」を搭載する。その発売まであと1年。革新的な新技術を搭載する市販車の登場は、われわれにどんなメリットをもたらすのか。あらためて考えてみた。

-

30年の取材歴で初めてのケースも 2025年の旧車イベントで出会った激レア車 2026.1.14 基本的に旧車イベントに展示されるのは希少なクルマばかりだが、取材を続けていると時折「これは!」という個体に遭遇する。30年超の取材歴を誇る沼田 亨が、2025年の後半に出会った特別なモデルを紹介する。

-

東京オートサロンでの新しい試み マツダのパーツメーカー見学ツアーに参加して 2026.1.13 マツダが「東京オートサロン2026」でFIJITSUBO、RAYS、Bremboの各ブースをめぐるコラボレーションツアーを開催。カスタムの間口を広める挑戦は、参加者にどう受け止められたのか? カスタムカー/チューニングカーの祭典で見つけた、新しい試みに密着した。

-

![ベントレー・コンチネンタルGTアズール(4WD/8AT)【試乗記】]() NEW

NEW

ベントレー・コンチネンタルGTアズール(4WD/8AT)【試乗記】

2026.1.19試乗記ベントレーのラグジュアリークーペ「コンチネンタルGT」のなかでも、ウェルビーイングにこだわったという「アズール」に試乗。控えめ(?)な680PSのハイブリッドがかなえる走りは、快適で満ち足りていて、ラグジュアリーカーの本分を感じさせるものだった。 -

![第327回:髪もクルマもナイスファイト!]() NEW

NEW

第327回:髪もクルマもナイスファイト!

2026.1.19カーマニア人間国宝への道清水草一の話題の連載。日産の新型「ルークス」で夜の首都高に出撃した。しっかりしたシャシーとターボエンジンのパワフルな走りに感心していると、前方にスーパーカーの姿を発見。今夜の獲物は「フェラーリ・ローマ」だ! -

![日本で売れるクルマはあるのか!? 最新の“アメリカ産ニホンシャ”を清水草一が検証する!]() NEW

NEW

日本で売れるクルマはあるのか!? 最新の“アメリカ産ニホンシャ”を清水草一が検証する!

2026.1.19デイリーコラムアメリカからの外圧による制度変更で、北米生産モデルの国内導入を決めたトヨタ。同様に、今後日本での販売が期待できる「海外生産の日本車」には、どんなものがあるだろうか? 清水草一が検証してみた。 -

![フェラーリ12チリンドリ(後編)]()

フェラーリ12チリンドリ(後編)

2026.1.18思考するドライバー 山野哲也の“目”レーシングドライバー山野哲也が「フェラーリ12チリンドリ」に試乗。前編では伝家の宝刀であるV12エンジンを絶賛した山野。後編ではコンビを組むシャシーの印象を余すところなく聞いてみた。 -

![BYDシールAWD(4WD)【試乗記】]()

BYDシールAWD(4WD)【試乗記】

2026.1.17試乗記BYDのBEVサルーン「シール」の機能アップデートモデルが登場。強化のポイント自体はそれほど多くないが、4WDモデルの「シールAWD」は新たに電子制御式の可変ダンパーを装備したというから見逃せない。さまざまなシーンでの乗り心地をチェックした。 -

![新生ノートンがいよいよ始動! 名門の復活を担う次世代モーターサイクルの姿に迫る]()

新生ノートンがいよいよ始動! 名門の復活を担う次世代モーターサイクルの姿に迫る

2026.1.16デイリーコラム英国のモーターサイクル史にあまたの逸話を残してきた名門、ノートンが、いよいよ再始動! その数奇な歴史を振り返るとともに、ミラノで発表された4台の次世代モデルを通して、彼らが思い描く未来像に迫った。