完全無欠の税なんてありえない!? 走行距離税の是非より前にニッポンが考えるべきこと

2022.11.16 デイリーコラム都市部と地方における自動車依存度の違い

先日、大阪の大動脈ともいえる御堂筋で、両端の側道を歩道化して自動車と歩行者の動線を完全に分ける社会実験が始まったというニュースを耳にしました。恐らく万博に向けての環境整備かと思いますが、その企画自体は橋下 徹さんが大阪市長の時代からあった、つまり大阪維新の会の肝いりだったようです。

ということは、市民に向けた、大阪都構想のわかりやすい点数稼ぎの一環か……といえばさにあらず。プランに確たる根拠はありまして、実は御堂筋の自動車の交通量、ピーク時から半減しているんだそうです。

そういえば、自分が住む東京でも、絶望的な渋滞に遭遇する機会は昔より少なくなった気がします。車線の改良や信号制御の工夫などといったインフラ的要因も大きいと思いますが、それと並行して、東日本大震災以降は代替の交通手段が定着。公共交通機関の積極的な活用なども奏功しているのかもしれません。これは数字にも表れていて、例えば渋谷駅周辺の2016年の交通量は、2005年比で10~20%減、R246と六本木通りの分岐となる渋谷駅東口交差点では17%減というデータがあります。

僕自身も都心に出る際にマイカーを使う機会は本当に減りました。どうせ目的の場所に横付けできないのなら、理不尽な駐車料金を払う意味もない。だったら電車に乗って歩いたほうが健康にもいいし……と、つまり都心の機能が自家用車を使いたくなくなるようにできているからです。こういうところでは、歩行者や自転車、マイクロモビリティーに配慮した道路の再整備が検討されてもいいのではないかと思います。

でもこれらは、東京や大阪のような極度にインフラが発達した地域の話。日本の国土を俯瞰(ふかん)すれば、こっちのほうが異端なわけです。今日でもこの列島の大半は、自律的な移動手段を持たなければ日々の生活もままならない、そんなところばっかり。スズキの鈴木俊宏社長は現行「アルト」の発表会の際、出来たてホヤホヤの自社製品を指して「ゲタを極める」と意気込みを語りました(参照)。庶民のアシを究めて極める。クルマ屋としてのそういう意志が、この国における津々浦々までの移動を支えているわけです。

拡大 拡大 |

崩壊する過去の課税システム

鈴木社長の弁を挙げるまでもなく、クルマの側は今や可能な限りの低コスト化を推し進めています。それは燃費もしかりでして、現在の日本の新車販売における電動化比率は42%。もちろん大半がハイブリッドということになりますが、そのかいあって自動車全体のCO2排出量は、2019年時点で2001年比で23%のマイナスと、先進国のなかでもぶっちぎりの好成績をたたき出していたわけです。

ちなみに、東京にいるとクルマの所有者は個人、法人問わず確実に減っているようにみえますが、実態は真逆。日本における自動車の総保有総数(二輪含む)は2022年時点で8217万台余と、2001年から比べても600万台近く増えています。台数が増えているのにCO2排出量は減っている……ということは、です。自動車税や重量税の収入は増えても、揮発油税や軽油引取税などの燃油税関連収入は減る一方だったということです。その額、2001年比で約6000億円減。それでももろもろ合わせ4兆超えだそうですから十分すぎる気もしますが、この先、さらにCO2削減メソッドが充実してくると、じゃあこれどこで穴埋めするよ? という話にもなってきます。

そこにパリ協定からのカーボンオフセットだクレジットだグリーンディールだ……と欧州環境ヤ○ザ勢からのカチコミやゴリ押しも相まって、お役人さんもいよいよ尻に火がついたわけです。環境問題待ったなしで真正面から取り組まないとと環境省が焦る一方で、燃やす油に曖昧に税金掛けてりゃ万事OKだった財務省は、当然ながら新たにお金を取れる仕組みを考える。

特に今年は、軽規格の新型電気自動車(BEV)「日産サクラ」と「三菱eKクロスEV」の人気も話題になりました。世界の状況に照らせば、そろそろBEVからどうやって継続的にお金を頂戴するかの算段はつけておいたほうがいい。先日ニュースになった「走行距離税」の話は、そんななかで上げられた観測気球かという気もしますが、財務相自らが予算委員会のなかで発言したという経緯を考えると、もう少し現実感のある話としてみておいたほうがいいのかもしれません。

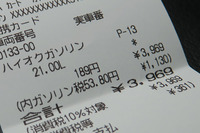

走行距離税という言葉は、前項のとおり生活のために距離を走る地方住まいの方々にとっては、いかにも重税感の高い表記です。ただ、実は今われわれが払っている燃油関係の税も、ある種の走行距離税ではあります。でもそれはクルマの種類や走らせ方ひとつ、店ごとの単価設定ひとつで上下に幅が現れる流動的なもので、そこはおのおのの裁量によることになります。

拡大 拡大 |

問題はお金の集め方だけではない

ことの本質は、そもそも原油価格にも大きく税収が左右されるこの課税方式が長年放置され、しかもその税込価格に消費税を掛けるという二重課税の雑な状況をほったらかしてきたお役所の怠慢に端を発することは間違いありません。自工会からも散々突っ込まれてきたのに、「クルマは毎年8兆超えの税収をもたらしてくれる打ち出のこづち。原油相場が安くなっても、保有台数の増加ぶんだけ増える自動車税が、うまいこと穴埋めしてくれて――」という前提が、省燃費車が普及しBEVも売れてきたことで、崩れつつあるわけですね。

仮にクルマまわりの燃油諸税を一切取り払って、距離別課税にするとどうなるか? 業種や使用目的、車種や燃費ごとに細かく料率を設定し、それをもとに車検で管理される走行距離に乗じて課税していく、というやり方はあるのかもしれません。でもその改革の手間は膨大ですし、詳細な設定によって各車の料率が均一化されると、売れるクルマに定形ができて自動車メーカーの競争意欲も低下してしまいそうです。使ったぶんだけ燃料を入れ、そのたびにふんわり課税されるという燃油諸税の在り方そのものは、払う側もさほど重税感はなく、もらう側もしめしめな感じ……と、なんだかんだで収まりのいい仕組みではあったわけです。

そもそも、どこからも誰からも不満の出ない課税の完全平等は、理想ではあっても現実的には難しい。例えば登録13年超のクルマに対する“旧車増税”もそうで、理不尽で非道徳的だと憤慨しつつ、「自分で選んだことだから……」と自身に言い聞かせつつ毎年の自動車税を払っている方がいっぱいいらっしゃると思います。

ならばせめて、国民の移動の権利のために、集めたお金をできるだけきれいに上手に配分してほしいと思うわけです。なるべく平等にその仕組みを考えるのが政に携わる方々の仕事なわけで、都心で高額なBEVを乗り回すのに補助金や減税がじゃぶじゃぶ付いてくるという状況をみるに、「距離別課税以前にやることがあるだろう」と思うわけです。

(文=渡辺敏史/写真=スズキ、webCG/編集=堀田剛資)

拡大 拡大 |

渡辺 敏史

自動車評論家。中古車に新車、国産車に輸入車、チューニングカーから未来の乗り物まで、どんなボールも打ち返す縦横無尽の自動車ライター。二輪・四輪誌の編集に携わった後でフリーランスとして独立。海外の取材にも積極的で、今日も空港カレーに舌鼓を打ちつつ、世界中を飛び回る。

-

核はやはり「技術による先進」 アウディのCEOがF1世界選手権に挑戦する意義を語る 2026.2.13 いよいよF1世界選手権に参戦するアウディ。そのローンチイベントで、アウディCEO兼アウディモータースポーツ会長のゲルノート・デルナー氏と、F1プロジェクトを統括するマッティア・ビノット氏を直撃。今、世界最高峰のレースに挑む理由と、内に秘めた野望を聞いた。

-

ホンダアクセスが手がけた30年前の5代目「プレリュード」に「実効空力」のルーツを見た 2026.2.12 ホンダ車の純正アクセサリーを手がけるホンダアクセスがエアロパーツの開発に取り入れる「実効空力」。そのユニークなコンセプトの起点となった5代目「プレリュード」と最新モデルに乗り、空力パーツの進化や開発アプローチの違いを確かめた。

-

誰にいくらでどうやって? トヨタの「GR GT」の販売戦略を大胆予測 2026.2.11 トヨタが「GR GT」で世のクルマ好きを騒がせている。文字どおり一から開発したV8エンジン搭載のスーパースポーツだが、これまでのトヨタのカスタマーとはまるで違う人々に向けた商品だ。果たしてどんな戦略で、どんな人々に、どんな価格で販売するのだろうか。

-

ガス代は下落しハイブリッド好調 では“燃費の相場”はどうなっている? 2026.2.9 暫定税率は廃止となり、高止まりしていた燃料代は下落。一方でBEV化の速度は下がり、ハイブリッド車需要が高まっている。では、2026年現在の燃費はいかほどか? 自動車購入時の目安になるであろう“燃費の相場”について考える。

-

ホンダの「Hマーク」がいよいよ刷新! ブランドロゴ刷新の経緯とホンダのねらい 2026.2.6 長く親しまれたホンダ四輪車のロゴ、通称「Hマーク」がついに刷新!? 当初は「新しい電気自動車用」とされていた新Hマークは、どのようにして“四輪事業全体の象徴”となるに至ったのか? 新ロゴの適用拡大に至る経緯と、そこに宿るホンダの覚悟を解説する。

-

![トヨタ・カローラ クロス“GRスポーツ”(後編)]() NEW

NEW

トヨタ・カローラ クロス“GRスポーツ”(後編)

2026.2.15思考するドライバー 山野哲也の“目”レーシングドライバー山野哲也が「トヨタ・カローラ クロス“GRスポーツ”」に試乗。ハイブリッドシステムを1.8リッターから2リッターに積み替え、シャシーも専用に鍛え上げたスポーティーモデルだ。後編ではハンドリングなどの印象を聞く。 -

![トヨタbZ4X Z(FWD)【試乗記】]()

トヨタbZ4X Z(FWD)【試乗記】

2026.2.14試乗記トヨタの電気自動車「bZ4X」が大きく進化した。デザインのブラッシュアップと装備の拡充に加えて、電池とモーターの刷新によって航続可能距離が大幅に伸長。それでいながら価格は下がっているのだから見逃せない。上位グレード「Z」のFWDモデルを試す。 -

![核はやはり「技術による先進」 アウディのCEOがF1世界選手権に挑戦する意義を語る]()

核はやはり「技術による先進」 アウディのCEOがF1世界選手権に挑戦する意義を語る

2026.2.13デイリーコラムいよいよF1世界選手権に参戦するアウディ。そのローンチイベントで、アウディCEO兼アウディモータースポーツ会長のゲルノート・デルナー氏と、F1プロジェクトを統括するマッティア・ビノット氏を直撃。今、世界最高峰のレースに挑む理由と、内に秘めた野望を聞いた。 -

![第860回:ブリヂストンの設計基盤技術「エンライトン」を用いて進化 SUV向けタイヤ「アレンザLX200」を試す]()

第860回:ブリヂストンの設計基盤技術「エンライトン」を用いて進化 SUV向けタイヤ「アレンザLX200」を試す

2026.2.13エディターから一言ブリヂストンのプレミアムSUV向けコンフォートタイヤ「アレンザLX100」の後継となるのが、2026年2月に発売された「アレンザLX200」。「エンライトン」と呼ばれる新たな設計基盤技術を用いて開発された最新タイヤの特徴を報告する。 -

![三菱デリカミニTプレミアム DELIMARUパッケージ(前編)]()

三菱デリカミニTプレミアム DELIMARUパッケージ(前編)

2026.2.12あの多田哲哉の自動車放談イメージキャラクターの「デリ丸。」とともに、すっかり人気モノとなった三菱の軽「デリカミニ」。商品力の全体的な底上げが図られた新型のデキについて、元トヨタのエンジニア、多田哲哉さんが語る。 -

![ホンダアクセスが手がけた30年前の5代目「プレリュード」に「実効空力」のルーツを見た]()

ホンダアクセスが手がけた30年前の5代目「プレリュード」に「実効空力」のルーツを見た

2026.2.12デイリーコラムホンダ車の純正アクセサリーを手がけるホンダアクセスがエアロパーツの開発に取り入れる「実効空力」。そのユニークなコンセプトの起点となった5代目「プレリュード」と最新モデルに乗り、空力パーツの進化や開発アプローチの違いを確かめた。