大きなボディーに小さなエンジンを積んだクルマを考察する

2025.08.20 デイリーコラムわずか9PSで4人乗り

前回の「小さなボディーに大きなエンジンを積んだクルマ」(参照)に続いて今回はその逆、「大きなボディーに小さなエンジンを積んだクルマ」を考察してみよう。最初にお断りしておくが、先日、筆者のコラム(参照)で取り上げた「フォルクスワーゲン・タイプ2」の初期型マイクロバスのように、ボディーの全幅は5ナンバー枠を超えて乗車定員8人だがエンジンは1131ccのフラット4、なんてモデルを含めると話がややこしくなるので、候補車両は原則としてセダンなど背の低いモデルを対象とさせていただく。

さて、かつては「大きなボディーに小さなエンジン」といえばフランス車、というのがクルマ好きの共通認識だった。フランス人はよく言えば合理的、悪く言えばケチなので……という説はさておき、実際問題としてエンジン出力に応じて税金が課される課税馬力(CV)という制度が存在するためである。

その課税馬力を車名に冠し、1948年に量産化された「シトロエン2CV」。全長×全幅×全高=3780×1480×1600mmという、幅と高さは現行の軽ハイトワゴンとほぼ同じだが、40cm近く長いボディーに搭載された空冷水平対向2気筒OHVエンジンは375ccで最高出力はわずか9PS。車重が500kgに抑えられていたとはいえ、あまりに非力ということで1955年には425ccに拡大され、1968年には602cc仕様を追加し、やがてこれが標準となった。

シトロエン2CVと同時代、1947年から量産化された同じフランスの「ルノー4CV」。日本でも日野自動車でライセンス生産されたモデルだが、課税馬力が2倍であることからも明らかなようにエンジンは760cc水冷直4 OHVで19PSだった。だがボディーサイズは全長×全幅×全高=3640×1430×1420mmと2CVよりひと回り小さかったといえば、2CVの特異性がお分かりいただけるだろう。

2気筒848ccでプリウスサイズを動かす

誕生が1955年、すなわちちょうど70年も前とは信じられないほど未来的な姿をしていた「シトロエンDS」。これも弟分の2CVと同じく「大きなボディーに小さなエンジン」だった。初期型である「DS19」は全長×全幅×全高=4800×1790×1470mm、ホイールベース=3125mmという立派なサイズだったのに対して、エンジンは最高出力75PSの1.9リッター直4 OHV。1959年に追加された「ブレーク」(ワゴン)では全長4975mmとほぼ5mに達したがエンジンは同じだった。

DSがらみだと、市販車ではないが記しておきたいのが、1968年に当時のフラッグシップである「DS21」をベースにつくられた「プレジデンシャル リムジン」、すなわち大統領専用車。全長は6530mmまでストレッチされ拡幅もされていたが、エンジンはDS21と同じ2.1リッター直4 OHVのままだったという。だが、つくらせたシャルル・ドゴール大統領は翌1969年に退任したため、使われたのはわずか数回だったとか。

ちなみに次のジョルジュ・ポンピドゥー大統領の専用車として、「シトロエンSM」をベースに全長5.6mまで延ばして4ドアのオープン仕様としたプレジデンシャル リムジンは現存している。

同じフランス車で、ボディーサイズ比のエンジンの小ささではシトロエンをしのぐチャンピオンか? と思われるのが1954年に登場した「パナール・ディナZ」。ボディーサイズは全長×全幅×全高=4570×1610×1450mmで、車幅は150mm狭いものの長さと高さは先代「トヨタ・プリウス」とほぼ同じ。だが前輪を駆動するエンジンはわずか848ccの空冷水平対向2気筒OHV。しかし、ボディーパネルはもとよりフレームまでアルミ製として車重を780kgに抑えるなど、軽量化と空力性能を追求した設計によって最高速130km/hが可能とうたった、合理性の塊のようなクルマだった。

1960年に登場した後継モデルの「PL17」は、コストと耐久性の問題からボディーをアルミ製からスチール製とし、同時に全幅を1670mmまで拡大して乗車定員を5人から6人に増やした。当然ながら車重は805kgに増したが、エンジンは848ccのままだった。

5m超のボディーに1.3リッター3気筒

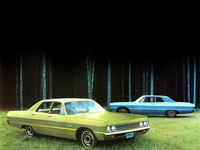

大柄なセダンといえば、往年のアメリカ車を思い浮かべる人が多いのではないだろうか? だが、それらは大排気量のV8エンジンを積んでいるはず……というのは間違いではないが、すべてがそうというわけではなかった。米車が最も大きかったのは排ガス規制の強化と石油危機によるダウンサイズが始まる前、1960年代後半から1970年代半ばあたり。この時代のフルサイズは、ゼネラルモーターズ(GM)のシボレー、フォードのフォード、クライスラーのプリムスという普及ブランドでも軒並み全長5.5m前後、全幅約2mの巨大なボディーを持っていた。だが排ガス規制によるパワーダウンが始まる1970年代初頭までは、エンジンはV8だけでなくベーシックグレード用として直6もラインナップされていたのだ。

それらは4リッター前後だったが、最も小排気量だったのは「プリムス・フューリー」の3.7リッター(225立方インチ)。選択可能な最大のV8が7.2リッター(440立法インチ)だったからおよそ半分で、絶対的には小さくないもののボディーに対してはかなり小さかった。

大柄なボディーに小さなエンジンの組み合わせは、アメリカ車の隠れた伝統(?)として近年まで残っていた。シボレーブランド最後のフルサイズセダンとして2020年までつくられた「シボレー・インパラ」。伝統ある車名だが、最終型のボディーサイズは全長×全幅×全高=5113×1854×1496mm。全長は現行の「トヨタ・クラウン セダン」よりも長いが、搭載された最小のエンジンは自然吸気の2.5リッター直4 DOHCだった。

ボディーの割には小さいといった程度だが、驚くべきは同じボディーを使った兄弟車である「ビュイック・ラクロス」の中国仕様。なんと1.3リッター直3 DOHCターボユニット搭載車が存在したのだ。いくらターボ付きとはいえ、全長5m超のボディーと3気筒エンジンの組み合わせはほかに類がないだろう。

ダウンサイジングターボの衝撃

先にビュイック・ラクロスの中国仕様の話が出たが、ターボチャージャーなどの過給器付きエンジンを排気量だけで判断することはできない。言うまでもなく、過給器には排気量アップと同様の効果があるからだ。モータースポーツでも主催団体やカテゴリーによって過給器係数があり、例えばJAF公認レースではガソリンエンジンが1.7、ディーゼルエンジンでは1.5と定められている。

とはいうものの、従来はもっぱら高性能化のためのデバイスとして用いられていたターボに対して、燃費を向上させるべくあえて小排気量化したエンジンのパワーを補うためにターボを装着した、いわゆるダウンサイジングターボが登場し始めた当初はけっこう驚いた。

最初の衝撃は2009年に登場した2代目「サーブ9-5」。今はなきスウェーデンのメーカーの最終作となってしまったモデルだが、ボディーは全長×全幅×全高=5010×1870×1465mmだった。それに対してエンジンは2リッター直4 DOHCターボであることを2011年の日本導入時に知り、「全長5m超で2リッターとは!」と思った。だが、本国にはさらに小さい1.6リッター直4ターボも存在することを知って驚いたのだった。

もう1台も同じく2009年に登場した、5代目にして最終世代となる「ジャガーXJ」。これまたボディーはショートホイールベース仕様でも全長は5m超の5122mmだが、2013年に2リッター直4 DOHCターボユニット搭載車が加えられた。上級グレードは5リッターV8スーパーチャージドユニット搭載だったから、気筒数は半分で排気量は半分にも満たない。これを見て、「ついにジャガーのフラッグシップサルーンにまで直4が……」と、時代はダウンサイジングであることを痛感させられたのだった。

苦肉の策だった13B搭載

ターボ付きと同様に排気量を単純比較できないエンジンを積むモデルではあるが、日本車にも「大きなボディーに小さなエンジンを積んだクルマ」は存在した。1975年に登場した「マツダ・ロードペーサーAP」。トヨタや日産と違って大型乗用車を自社開発する体力のなかったマツダが、戦前から左側通行の国情に合わせて「右ハンドルのアメリカ車」のようなモデルをつくっていたGM傘下のオーストラリアのホールデンから輸入したボディーに自慢のロータリーエンジンを載せた、主としてショーファードリブン向けの大型サルーンである。

「ホールデンHJプレミア」から流用したボディーのサイズは全長×全幅×全高=4850×1885×1465mm。これに「ルーチェAP」用をやや中低速重視にチューンし、654cc×2から最高出力135PS、最大トルク19kgf・m(いずれもグロス値)を発生する13B型ロータリーエンジンが搭載された。ちなみにロータリーエンジンは同排気量のレシプロエンジンに比べて高出力のため、かつてモータースポーツではロータリー係数が存在し、排気量で課税される現行の自動車税では実際の1.5倍換算となる。

1565kgという車重は仮想ライバルの「日産プレジデント」や「トヨタ・センチュリー」よりは軽かったが、本来は強大な低中速トルクを持つ5リッターV8などで走らせていたボディーに、グロスで20kgf・mにも満たない最大トルクでは文字どおり荷が重かった。とはいえレシプロを含め、当時のマツダで最も強力な乗用車用ガソリンエンジンが13Bであり、ほかに選択肢はなかったのだ。

最後に、現行モデルで「大きなボディーに小さなエンジンを積んだクルマ」といえば? 思いついたのはDSオートモビルズのフラッグシップサルーン「DS 9」。全長×全幅×全高=4940×1855×1460mmのボディーに対してエンジンは1.6リッター直4 DOHCターボである。

ということで、「大きなボディーに小さなエンジン」といえば、グローバル化が進んだ現代でもやはりフランス車……というのは強引すぎるかな。

(文=沼田 亨/写真=ステランティス、ゼネラルモーターズ、ジャガー・ランドローバー、マツダ、TNライブラリー/編集=藤沢 勝)

沼田 亨

1958年、東京生まれ。大学卒業後勤め人になるも10年ほどで辞め、食いっぱぐれていたときに知人の紹介で自動車専門誌に寄稿するようになり、以後ライターを名乗って業界の片隅に寄生。ただし新車関係の仕事はほとんどなく、もっぱら旧車イベントのリポートなどを担当。

-

右も左もスライドドアばかり ヒンジドアの軽自動車ならではのメリットはあるのか?NEW 2026.2.25 軽自動車の売れ筋が「ホンダN-BOX」のようなスーパーハイトワゴンであるのはご承知のとおりだが、かつての主流だった「スズキ・ワゴンR」のような車型に復権の余地はないか。ヒンジドアのメリットなど、(やや強引ながら)優れている点を探ってみた。

-

いつの間にやら多種多様! 「トヨタGRヤリス」のベストバイはどれだ? 2026.2.23 2020年のデビュー以来、改良が重ねられてきたトヨタの高性能ハッチバック「GRヤリス」。気がつけば、限定車を含めずいぶんと選択肢が増えている!? 現時点でのベストバイは一体どれなのか、工藤貴宏が指南する。

-

アナタのETCが使えなくなる? ユーザーに負担を強いる「ETC 2030年問題」を断罪する 2026.2.20 古いETC車載器が使えなくなるという「ETC 2030年問題」。その理由は「セキュリティーを高めるため」とされているが、車載器の交換はもちろんユーザーの負担だ。罪のない利用者に、高速道路はどこまで負担を強いるのか? 首都高研究家の清水草一がほえる。

-

レアアースの供給不安から中古車価格が高騰傾向に そんな市況での狙い目モデルは? 2026.2.19 ハイブリッド車やBEVの製造はもちろんのこと、日本のモノづくりに欠かせないレアアース。国際情勢がいまいち安定せず供給不安が広がるなか、中古車は再び高騰傾向に。そんな現状でもお得に検討できるモデルを下町の中古車評論家・玉川ニコが紹介する。

-

ストロングハイブリッドか1.8ターボか 新型「フォレスター」の悩ましいパワートレイン選択に雪道で決着をつける 2026.2.18 新型「スバル・フォレスター」には2.5リッターハイブリッドと1.8リッターターボの2つのパワートレインが設定されている。ローンチ時からの人気は前者だが、果たして後者の利点は「低価格」だけなのか。雪道をドライブして考えた。

-

![ボルボEX30クロスカントリー ウルトラ ツインモーター パフォーマンス(4WD)【試乗記】]() NEW

NEW

ボルボEX30クロスカントリー ウルトラ ツインモーター パフォーマンス(4WD)【試乗記】

2026.2.24試乗記ボルボの電気自動車「EX30クロスカントリー」に冬の新潟・妙高高原で試乗。アウトドアテイストが盛り込まれたエクステリアデザインとツインモーターからなる四輪駆動パワートレイン、そして引き上げられた車高が織りなす走りを報告する。 -

![エンジニアが「車検・点検時に注意すべき」と思う点は?]() NEW

NEW

エンジニアが「車検・点検時に注意すべき」と思う点は?

2026.2.24あの多田哲哉のクルマQ&Aすっかりディーラー任せにしている車検・点検について、ユーザーが自ら意識し、注視しておくべきチェックポイントはあるだろうか? 長年トヨタで車両開発を取りまとめてきた多田哲哉さんに意見を聞いた。 -

![BYDシーライオン6(FF)【試乗記】]()

BYDシーライオン6(FF)【試乗記】

2026.2.23試乗記「BYDシーライオン6」は満タン・満充電からの航続可能距離が1200kmにも達するというプラグインハイブリッド車だ。そして国内に導入されるBYD車の例に漏れず、装備が山盛りでありながら圧倒的な安さを誇る。300km余りのドライブで燃費性能等をチェックした。 -

![いつの間にやら多種多様! 「トヨタGRヤリス」のベストバイはどれだ?]()

いつの間にやら多種多様! 「トヨタGRヤリス」のベストバイはどれだ?

2026.2.23デイリーコラム2020年のデビュー以来、改良が重ねられてきたトヨタの高性能ハッチバック「GRヤリス」。気がつけば、限定車を含めずいぶんと選択肢が増えている!? 現時点でのベストバイは一体どれなのか、工藤貴宏が指南する。 -

![アルファ・ロメオ・トナーレ ハイブリッド インテンサ(FF/7AT)【試乗記】]()

アルファ・ロメオ・トナーレ ハイブリッド インテンサ(FF/7AT)【試乗記】

2026.2.22試乗記2025年の大幅改良に、新バリエーション「インテンサ」の設定と、ここにきてさまざまな話題が飛び交っている「アルファ・ロメオ・トナーレ」。ブランドの中軸を担うコンパクトSUVの、今時点の実力とは? 定番の1.5リッターマイルドハイブリッド車で確かめた。 -

![アルピーヌA110 R70(前編)]()

アルピーヌA110 R70(前編)

2026.2.22ミスター・スバル 辰己英治の目利き新生アルピーヌを9年にわたり支えてきたミドシップスポーツカー「A110」。そのスパルタン仕様である「R70」に、辰己英治氏が試乗。スバルやSTIでクルマを鍛えてきた彼の目に、間もなく終売となる希代のフレンチスポーツはどのように映るのだろう?