-

1/19

-

2/191962年9月に完成した三重の鈴鹿サーキット。ホンダの創業者である本田宗一郎たっての希望で開設されたサーキットで、同年11月の第1回全日本選手権ロードレースが“こけら落とし”となった。

-

3/191965年のF1世界選手権U.S.GPにて、ドライバーのリッチー・ギンサーやエンジニアと意見を交わす本田宗一郎。

-

4/19アート商会が独自に製作したレーシングカー「カーチス号」。米ミッチェルのシャシーに「カーチス・ジェニーA1」複葉機の8.2リッター水冷V8 OHVエンジンを搭載したレーシングカーだった。

-

5/19世界初の常設サーキットである英ブルックランズ。大倉喜七郎が2位入賞同を果たしたレース「30マイル・モンターギュ・カップ」は、1907年6月17日に催された同施設のオープニングイベントのひとつだった。

-

6/19戦前の日本のモータースポーツにおいて、大きな役割を果たした藤本軍次。戦後もその気概を持ち続けた彼は、1964年に東京五輪PRのために「いすゞ・ベレット」で北米縦断を敢行。1969年には大阪万博PRのために「トヨタ・コロナ」で南米を走ってみせた。

-

7/19第1回全国自動車競走大会の広報・宣伝を担当した日産の片山 豊。戦後には東京モーターショーの前身である第1回全日本自動車ショウの開催も主導するなど、日本の自動車産業の発展に貢献した。

-

8/19多摩川スピードウェイを走る「カーチス号」。当時は走行中の故障やパンクに備え、ドライバーに加えてライディングメカニックが乗車するのが通例だった。(写真:多摩川スピードウェイの会)

-

9/19グランプリレースでも活躍した「ブガッティ・タイプ35C」。当時はまだ日本製のレーシングカーはほとんど存在せず、こうした輸入車が競技車両の多くを占めた。(写真:多摩川スピードウェイの会)

-

10/191936年に完成した多摩川スピードウェイ。堤防にはコンクリート製のグランドスタンドが設けられ、3万人の観客を収容できたという。

-

11/19オオタは高速機関工業(旧太田自動車製作所)の自動車ブランドである。同社は戦間期から戦後にかけて存在したメーカーで、改組や合従連衡を繰り返しながら、1962年まで存続した。写真は1937年型「オオタ・ロードスター」。

-

12/19国産小型レース杯を制した「オオタ・レーサー」。ドライバーを務めた太田祐一はエンジニアやデザイナーとしても辣腕(らつわん)を振るった人物で、戦後には日産の片山 豊の働きかけで「ダットサンDC-3」のデザインも手がけている。

-

13/19鮎川義介は、日産自動車や日立製作所を傘下に収める日産コンツェルンの創始者。ダットサンのライバルとして頭角を現しつつあったオオタの伸長を危惧し、レースでの必勝を厳命した。

-

14/191936年10月の第2回全国自動車競走大会に日産が投入した「スーパーダットサン」。セミモノコックのボディーに747ccの過給機付きDOHCエンジンを搭載した「NL75」(写真右)が勝利を挙げた。

-

15/191937年5月の第3回全日本自動車競争大会にて、国産小型車による商工大臣杯のスタートシーン。全日本自動車競争大会は、戦争により第4回を最後に開催を終了した。(写真:多摩川スピードウェイの会)

-

16/19かつて多摩川スピードウェイが存在した河川敷の様子。同施設は野球場に改装され、一時は東急フライヤーズの2軍グラウンドとしても利用された。

-

17/19往年の姿を保つコンクリート製の観客席。戦前に建設されたサーキットの観客席がそのまま残っているというのは、世界的にみても希有(けう)な例だという。

-

18/19観客席に設置された記念プレート。多摩川スピードウェイの設立80周年にあたる、2016年5月に設置された。

-

19/19除幕式に展示された「カーチス号」(左)と「ブガッティT35C」(右)。ともに当時のレースに参加した個体そのもので、現在はホンダコレクションホールに収蔵されている。(写真:沼田 亨)

鈴木 真人

名古屋出身。女性誌編集者、自動車雑誌『NAVI』の編集長を経て、現在はフリーライターとして活躍中。初めて買ったクルマが「アルファ・ロメオ1600ジュニア」で、以後「ホンダS600」、「ダフ44」などを乗り継ぎ、新車購入経験はなし。好きな小説家は、ドストエフスキー、埴谷雄高。好きな映画監督は、タルコフスキー、小津安二郎。

自動車ヒストリーの新着記事

-

第105回:資本主義のうねりを生んだ「T型フォード」

20世紀の社会を変えた大量生産と大量消費 2021.7.21 世界初の大量生産車となり、累計で1500万台以上が販売された「T型フォード」。このクルマとヘンリー・フォードが世にもたらしたのは、モータリゼーションだけではなかった。自動車を軸にした社会の変革と、資本主義の萌芽(ほうが)を振り返る。 -

第104回:世界を制覇した“普通のクルマ”

トヨタを支える「カローラ」の開発思想 2021.7.7 日本の大衆車から世界のベストセラーへと成長を遂げた「トヨタ・カローラ」。ライバルとの販売争いを制し、累計販売台数4000万台という記録を打ち立てたその強さの秘密とは? トヨタの飛躍を支え続けた、“小さな巨人”の歴史を振り返る。 -

第103回:アメリカ車の黄金期

繁栄が増進させた大衆の欲望 2021.6.23 巨大なボディーにきらびやかなメッキパーツ、そそり立つテールフィンが、見るものの心を奪った1950年代のアメリカ車。デトロイトの黄金期はいかにして訪れ、そして去っていったのか。自動車が、大国アメリカの豊かさを象徴した時代を振り返る。 -

第102回:「シトロエンDS」の衝撃

先進技術と前衛的デザインが示した自動車の未来 2021.6.9 自動車史に名を残す傑作として名高い「シトロエンDS」。量販モデルでありながら、革新的な技術と前衛的なデザインが取り入れられたこのクルマは、どのような経緯で誕生したのか? 技術主導のメーカーが生んだ、希有(けう)な名車の歴史を振り返る。 -

第101回:スーパーカーの熱狂

子供たちが夢中になった“未来のクルマ” 2021.5.26 エキゾチックなスタイリングと浮世離れしたスペックにより、クルマ好きを熱狂させたスーパーカー。日本を席巻した一大ブームは、いかにして襲来し、去っていったのか。「カウンタック」をはじめとした、ブームの中核を担ったモデルとともに当時を振り返る。

新着記事

-

![ルノー・キャプチャー エスプリ アルピーヌ フルハイブリッドE-TECHリミテッド【試乗記】]() NEW

NEW

ルノー・キャプチャー エスプリ アルピーヌ フルハイブリッドE-TECHリミテッド【試乗記】

2025.12.27試乗記マイナーチェンジした「ルノー・キャプチャー」に、台数200台の限定モデル「リミテッド」が登場。悪路での走破性を高めた走行モードの追加と、オールシーズンタイヤの採用を特徴とするフレンチコンパクトSUVの走りを、ロングドライブで確かめた。 -

![『webCG』スタッフの「2025年○と×」]()

『webCG』スタッフの「2025年○と×」

2025.12.26From Our Staff『webCG』の制作に携わるスタッフにとって、2025年はどんな年だったのでしょうか? 年末恒例の「○と×」で、各人の良かったこと、良くなかったこと(?)を報告します。 -

![激動だった2025年の自動車業界を大総括! 今年があのメーカーの転換点になる……かも?]()

激動だった2025年の自動車業界を大総括! 今年があのメーカーの転換点になる……かも?

2025.12.26デイリーコラムトランプ関税に、EUによるエンジン車禁止の撤回など、さまざまなニュースが飛び交った自動車業界。なかでも特筆すべきトピックとはなにか? 長年にわたり業界を観察してきたモータージャーナリストが、地味だけれど見過ごしてはいけない2025年のニュースを語る。 -

![第942回:「デメオ劇場」は続いていた! 前ルノーCEOの功績と近況]()

第942回:「デメオ劇場」は続いていた! 前ルノーCEOの功績と近況

2025.12.25マッキナ あらモーダ!長年にわたり欧州の自動車メーカーで辣腕(らつわん)を振るい、2025年9月に高級ブランドグループのCEOに転身したルカ・デメオ氏。読者諸氏のあいだでも親しまれていたであろう重鎮の近況を、ルノー時代の功績とともに、欧州在住の大矢アキオ氏が解説する。 -

![スバリストが心をつかまれて離れない理由 「フォレスター」の安全機能を体感]()

スバリストが心をつかまれて離れない理由 「フォレスター」の安全機能を体感

2025.12.25デイリーコラム「2025-2026 日本カー・オブ・ザ・イヤー」に選出された「スバル・フォレスター」。走り、実用性、快適性、悪路走破性、そして高い安全性が評価されたというが、あらためてその安全性にフォーカスし、スバルの取り組みに迫ってみた。 -

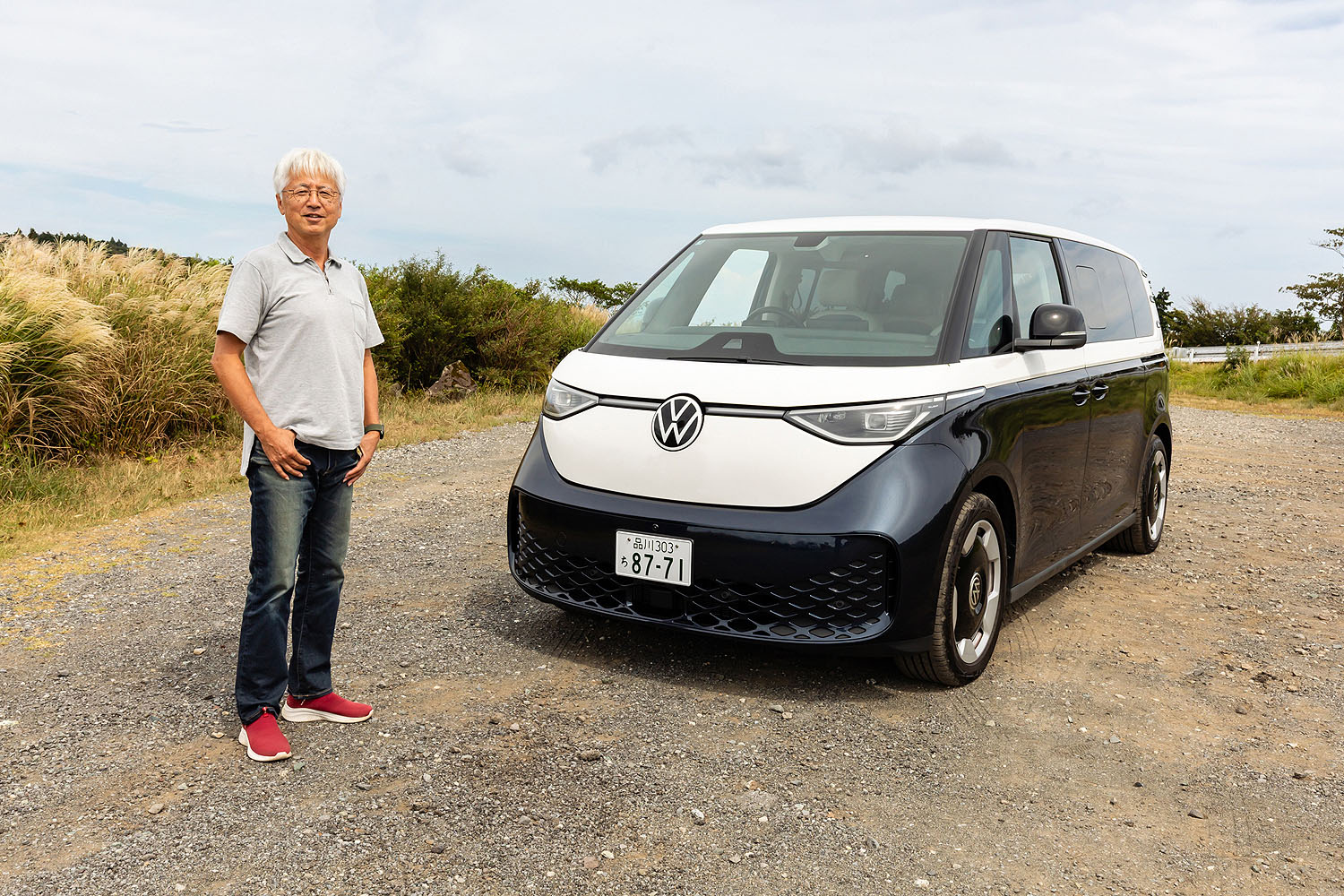

![フォルクスワーゲンID. Buzzプロ ロングホイールベース(後編)]()

フォルクスワーゲンID. Buzzプロ ロングホイールベース(後編)

2025.12.25あの多田哲哉の自動車放談ありそうでなかった、ミニバンタイプの電気自動車「フォルクスワーゲンID. Buzz」。ようやく日本の道を走り始めた実車に触れて、元トヨタのエンジニアである多田哲哉さんは、どんなことを感じたのか?