日本が生んだ孤高のサルーン

新型「センチュリー」はここがすごい!

2018.08.10

デイリーコラム

2018年7月、トヨタ自動車の東京本社で新型「センチュリー」の車両説明会が開かれ、後席の体験試乗も行われた。その説明会に参加して思ったことは……。

世界屈指の大型セダン

新型「トヨタ・センチュリー」のボディーサイズは全長×全幅×全高=5335×1930×1505mm、ホイールベース3090mm。先代(5270×1890×1475mm、3025mm)より長く、幅広く、高くなり、ホイールベースこそ現行「レクサスLS」(3125mm)より短いが、絶対的なサイズでは文句なしに国産量産乗用車史上最大である。そしてセダンとしては、今や世界規模で見ても相当に大きな部類なのだ。

アメリカ車のフラッグシップがセダンからSUVに移り、アメリカ製大型セダンが消えつつある今、世界最大のセダンは全長5770mmの「ロールス・ロイス・ファントム」だろう。「ファントム」の下に位置する通称ベビー・ロールスこと「ゴースト」の標準ボディーでさえ、全長×全幅×全高=5400×1950×1550mmとセンチュリーより少々大きい。やはりロールスは別格的存在なのである。

ファントムに次ぐのは「ベントレー・ミュルザンヌ」(全長5575mm)と「メルセデス・マイバッハSクラス」(同5465mm)だが、現在のマイバッハは先代にあたる専用ボディーを持つ「マイバッハ57/62」とは異なり、「メルセデス・ベンツSクラス」のストレッチ版。絶対的な寸法ではセンチュリーを上回るものの、位置づけとしては微妙である。というわけで、新型センチュリーは専用ボディーを持つセダンとしては、今や世界屈指の大きさを誇るモデルなのだ。

また新型センチュリーは、正面からショーファーカー(運転手付きのクルマ)専用モデルとうたっており、実際の需要もほぼ100%がショーファーカーである。ちなみにロールス・ロイスの場合は、ゴーストでは半分近くがドライバーズカーで、ファントムでもドライバーズカーとして使われている例があるという。つまり、ショーファーカー専用モデルという意味でも、センチュリーは世界有数のモデルなのである。

塗装だけでもすごみが伝わる

初代センチュリーの誕生は1967年。改良を加えながら30年という国産車史上最長のモデルサイクルを保ち、1997年に2代目にバトンタッチ。2代目は20年間作られて2017年に生産終了。2世代で半世紀を生き抜き、2018年に3代目となる新型が登場したわけだが、見事なまでのキープコンセプトである。

伝統と品格を守りながら「華」を感じさせるたたずまい、とうたわれた新型のエクステリアデザイン。クオーターピラー(Cピラー)がより太くなったのは好ましいが、そのぶんトランクリッドが短く見え、またAピラーを寝かせてしまったために、先代よりプロポーションのバランスが悪くなってしまったような気がしないでもない。とはいうものの、全体的に重厚さが増して、存在感は一段と強まった。

先代ではフェンダーミラーが標準でドアミラーがオプションだったアウトサイドミラーは、ついにドアミラーのみとなった。これでいよいよ純正フェンダーミラー装着車は絶滅……とはならなかった。同じトヨタの「ジャパンタクシー」が、ご存じのとおりフェンダーミラーを採用しているからである。

「継承と進化」を開発テーマに掲げた新型が、過去から継承したのは「巧みの技」と「高品質のモノづくり」。一目見てそれらが伝わってくるのがボディー塗装である。ラインナップされたカラーは4色で、最も需要が多いであろう黒はエターナルブラック「神威(かむい)」という新規開発色。漆黒感を高める黒染料入りのカラークリアなど7層もの塗装に研ぎと磨きを加えて、奥深い艶(つや)と輝きを追求。伝統工芸である漆塗りの技法を参考に、塗膜を重ねる工程の中で、手作業による水研ぎを3回実施。最終工程としてバフ研磨による鏡面仕上げを施している。

こうして生まれたボディーの、深みのある漆黒の輝きが、いかにすごいかというと……。説明会当日、トヨタ東京本社の1Fロビーに展示されていた「カローラ スポーツ」のブラックマイカに塗られたボディーが、センチュリーを見た後では「磨いていないために曇っている」ように見えたのだ。東京本社ロビーに展示されたパリパリの新車なのだから、そんなことは絶対にあり得ないのだが、そう感じてしまうほど、センチュリーの艶と輝きが見事だったのである。

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

伝統と品格を感じる仕立て

水平基調デザインのインテリアは、とても落ち着いた雰囲気だ。シートや内張はウールファブリックが標準で、本革張りがオプション。高級車の内装といえば革張り一辺倒になってしまった今日において、ファブリックをメインに据えているのは「伝統と品格を守る」ショーファーカーのセンチュリーならではであり、トヨタの見識が見て取れる。

日本を代表する高級車を自任するセンチュリーは、以前から随所に和風のデザインモチーフを取り入れていた。新型のインテリアは、先代よりもさらに和のテイストが増したように感じたが、その理由は木目パネルにあった。先代の木目が英国車をはじめとする欧州車に多いウォルナット風だったのに対し、新型では正目材の本杢(タモ)が使われているのだ。色目も赤茶系から黄褐色系に変わり、より落ち着いた雰囲気となった。

そんな室内の、後席の座り心地はというと、クッションは硬すぎず柔らかすぎず、絶妙な案配。試乗車のシートはウールファブリック張りだったが、肌触りは文句なし。後席体験試乗はトヨタ東京本社周辺の一般道をひとまわりする、時間にして10分程度のものだったが、滑るようにスムーズな乗り心地を味わった。圧倒的な静かさを実現したという静粛性については、せいぜい40km/hまでの走行では、騒音や雑音はほとんど耳に入ってこなかった。

誇るべき日本だけの高級車

説明会には外国人プレスも来場しており、主査によるプレゼンテーションの後に設けられた質疑応答では、盛んに質問していた。「レクサスがあるのに、日本国内専用車でブランドイメージの向上に貢献するとは思えないセンチュリーをなぜ作り続けるのか?」「海外の高級車はドライバーズカーにシフトする方向にあるのに、なぜショーファーカーにこだわるのか?」などなど。

センチュリーの歴史と日本社会における存在意義を知るわれわれにとっては、疑問でもなんでもないことばかりだが、彼らの目にはなんとも不思議なガラパゴスカーに映るのだろう。いくら説明したところで、彼らが日本独自の美意識である「わび・さび」を感じさせる、日本人にしか作れない高級車であるセンチュリーを理解することはないのかもしれない。

だが、こちらとしてはそれでもいっこうにかまわない。なんでもかんでもグローバル化が叫ばれる中、センチュリーは日本人が日本人のために作る孤高のガラパゴスカーであっていい、あり続けてほしいと思う。なぜならば、そうすることにこそセンチュリーの存在意義があるからだ。そして、そんなクルマを作ることができるのは、トヨタのほかにはないのである。

(文=沼田 亨/写真=トヨタ自動車、webCG/編集=関 顕也)

拡大 拡大 |

沼田 亨

1958年、東京生まれ。大学卒業後勤め人になるも10年ほどで辞め、食いっぱぐれていたときに知人の紹介で自動車専門誌に寄稿するようになり、以後ライターを名乗って業界の片隅に寄生。ただし新車関係の仕事はほとんどなく、もっぱら旧車イベントのリポートなどを担当。

-

右も左もスライドドアばかり ヒンジドアの軽自動車ならではのメリットはあるのか?NEW 2026.2.25 軽自動車の売れ筋が「ホンダN-BOX」のようなスーパーハイトワゴンであるのはご承知のとおりだが、かつての主流だった「スズキ・ワゴンR」のような車型に復権の余地はないか。ヒンジドアのメリットなど、(やや強引ながら)優れている点を探ってみた。

-

いつの間にやら多種多様! 「トヨタGRヤリス」のベストバイはどれだ? 2026.2.23 2020年のデビュー以来、改良が重ねられてきたトヨタの高性能ハッチバック「GRヤリス」。気がつけば、限定車を含めずいぶんと選択肢が増えている!? 現時点でのベストバイは一体どれなのか、工藤貴宏が指南する。

-

アナタのETCが使えなくなる? ユーザーに負担を強いる「ETC 2030年問題」を断罪する 2026.2.20 古いETC車載器が使えなくなるという「ETC 2030年問題」。その理由は「セキュリティーを高めるため」とされているが、車載器の交換はもちろんユーザーの負担だ。罪のない利用者に、高速道路はどこまで負担を強いるのか? 首都高研究家の清水草一がほえる。

-

レアアースの供給不安から中古車価格が高騰傾向に そんな市況での狙い目モデルは? 2026.2.19 ハイブリッド車やBEVの製造はもちろんのこと、日本のモノづくりに欠かせないレアアース。国際情勢がいまいち安定せず供給不安が広がるなか、中古車は再び高騰傾向に。そんな現状でもお得に検討できるモデルを下町の中古車評論家・玉川ニコが紹介する。

-

ストロングハイブリッドか1.8ターボか 新型「フォレスター」の悩ましいパワートレイン選択に雪道で決着をつける 2026.2.18 新型「スバル・フォレスター」には2.5リッターハイブリッドと1.8リッターターボの2つのパワートレインが設定されている。ローンチ時からの人気は前者だが、果たして後者の利点は「低価格」だけなのか。雪道をドライブして考えた。

-

![右も左もスライドドアばかり ヒンジドアの軽自動車ならではのメリットはあるのか?]() NEW

NEW

右も左もスライドドアばかり ヒンジドアの軽自動車ならではのメリットはあるのか?

2026.2.25デイリーコラム軽自動車の売れ筋が「ホンダN-BOX」のようなスーパーハイトワゴンであるのはご承知のとおりだが、かつての主流だった「スズキ・ワゴンR」のような車型に復権の余地はないか。ヒンジドアのメリットなど、(やや強引ながら)優れている点を探ってみた。 -

![第950回:小林彰太郎氏の霊言アゲイン あの世から業界を憂う]() NEW

NEW

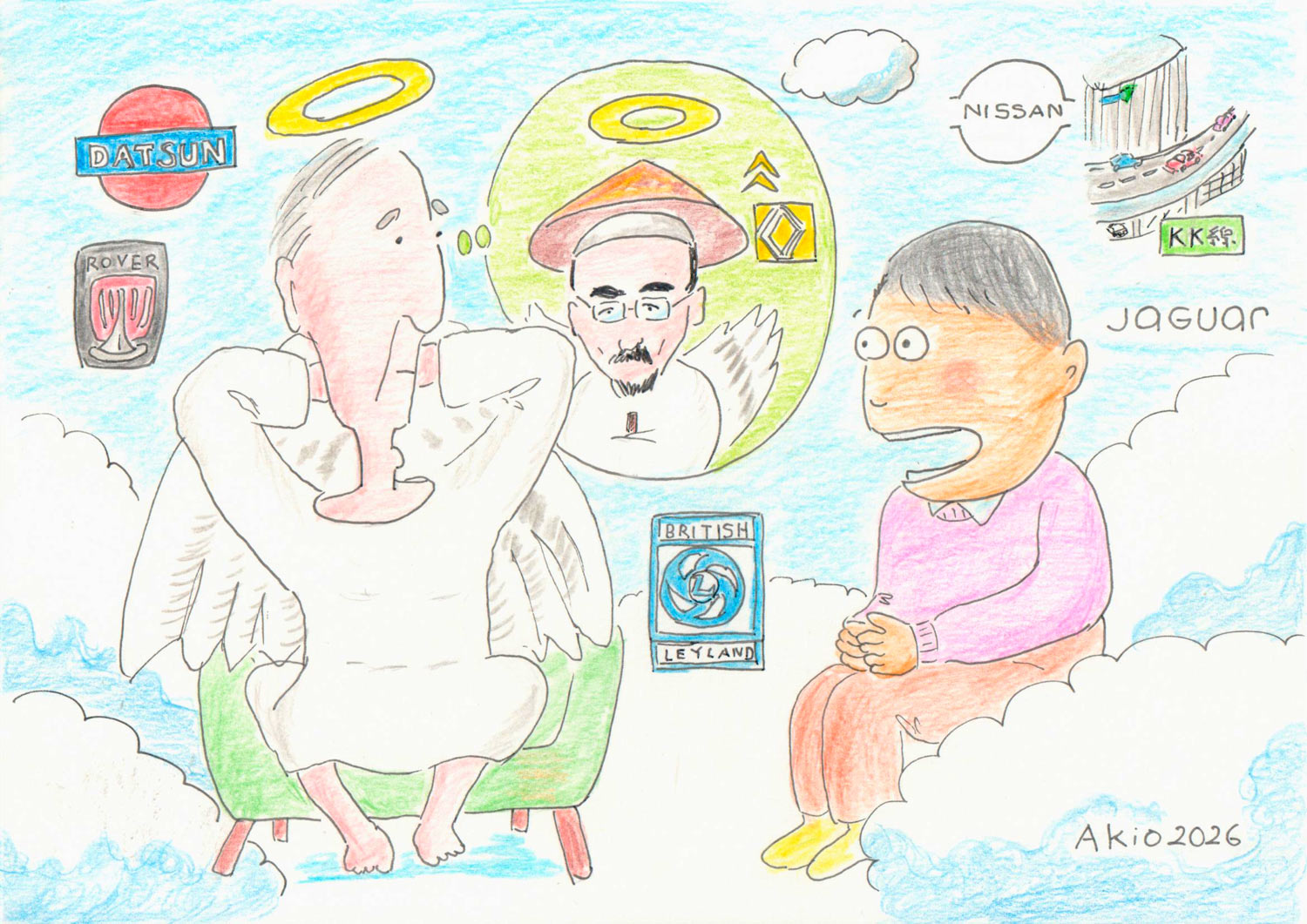

第950回:小林彰太郎氏の霊言アゲイン あの世から業界を憂う

2026.2.25マッキナ あらモーダ!かつて『SUPER CG』の編集者だった大矢アキオが、『CAR GRAPHIC』初代編集長である小林彰太郎との交霊に挑戦! 日本の自動車ジャーナリズムの草分けでもある天国の上司に、昨今の日本の、世界の自動車業界事情を報告する。 -

![ルノー・グランカングー クルール(FF/7AT)【試乗記】]() NEW

NEW

ルノー・グランカングー クルール(FF/7AT)【試乗記】

2026.2.25試乗記「ルノー・グランカングー」がついに日本上陸。長さ5m近くに達するロングボディーには3列目シートが追加され、7人乗車が可能に。さらに2・3列目のシートは1脚ずつ取り外しができるなど、極めて使いでのあるMPVだ。ドライブとシートアレンジをじっくり楽しんでみた。 -

![第862回:北極圏の氷上コースでマクラーレンの走りを堪能 「Pure McLaren Arctic Experience」に参加して]() NEW

NEW

第862回:北極圏の氷上コースでマクラーレンの走りを堪能 「Pure McLaren Arctic Experience」に参加して

2026.2.25エディターから一言マクラーレンがフィンランド北部で「Pure McLaren Arctic Experience」を開催。ほかでは得られない、北極圏のドライビングエクスペリエンスならではの特別な体験とは? 氷上の広大な特設コースで、スーパースポーツ「アルトゥーラ」の秘めた実力に触れた。 -

![ボルボEX30クロスカントリー ウルトラ ツインモーター パフォーマンス(4WD)【試乗記】]()

ボルボEX30クロスカントリー ウルトラ ツインモーター パフォーマンス(4WD)【試乗記】

2026.2.24試乗記ボルボの電気自動車「EX30クロスカントリー」に冬の新潟・妙高高原で試乗。アウトドアテイストが盛り込まれたエクステリアデザインとツインモーターからなる四輪駆動パワートレイン、そして引き上げられた車高が織りなす走りを報告する。 -

![エンジニアが「車検・点検時に注意すべき」と思う点は?]()

エンジニアが「車検・点検時に注意すべき」と思う点は?

2026.2.24あの多田哲哉のクルマQ&Aすっかりディーラー任せにしている車検・点検について、ユーザーが自ら意識し、注視しておくべきチェックポイントはあるだろうか? 長年トヨタで車両開発を取りまとめてきた多田哲哉さんに意見を聞いた。