ロータリゼーションに5チャンネル時代! マツダの100年史を飾る“メモラブル”なクルマ10選

2020.04.24 デイリーコラム 拡大 拡大 |

2020年が創立100周年のメモリアルイヤーとなるマツダ。4月3日にはOEMモデルを除く全ラインナップに「100周年特別記念車」と銘打った特別仕様車を設定した。100年の歴史を彩る名車や迷車の中から、特に“メモラブル”なモデルをチョイスして紹介する。

傑作は多いものの……

マツダが、その歴史の中で「最大の転換点」と呼んでいるのが1960年。この年に発売した「R360クーペ」によって、それまでオート三輪中心の商用車メーカーだったマツダが乗用車市場に進出を果たしたのだ。それから60年。「コスモスポーツ」や「ユーノス・ロードスター」をはじめ後世に語り継がれる名車・傑作は数多くあるが、それらはwebCGの別の記事とあまたある自動車メディアに任せて、ここでは筆者の記憶に残るマツダ車を紹介させていただこう。

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

記念すべき第1作

R360クーペ(1960年)

前述したように記念すべきマツダ初の乗用車で、「スバル360」が独占していた軽乗用車市場に投入された。車名のとおりボディーは2+2クーペで、スタイリングはマツダのオート三輪を手がけていた工業デザイナーの小杉二郎氏の手になるもの。愛らしく、かつ完成度が高かったが、ノーズの造形などは「シトロエンDS」を参考にしたといわれている。

当時の小型車に多かったリアエンジン方式で、車体後端に縦置きされるエンジンは356ccの空冷4ストロークV型2気筒OHV。レイアウトに別段特徴はないが、シリンダーヘッドやクランクケースにはアルミを、ロッカーアームやオイルパンにはマグネシウム合金をおごっていた。軽量化と放熱性向上を狙ったものだが、パワーユニットに対するマツダの凝った姿勢は、この処女作から始まっていたことがわかる。

変速機は4段MTだが、特筆すべきはトルクコンバーターを使った軽自動車初となるATを用意していたこと。R360クーペは大きな変更もなく1966年までつくられたが、AT仕様に限っては下肢が不自由な人々に向けて1969年まで受注生産された。姿そのままの“人にやさしい”クルマだったのである。

愛らしい高級車

キャロル(1962年)

シティーコミューター的な割り切りで2+2とした「R360クーペ」だったが、先行していた「スバル360」の壁は厚かった。それを突き崩すべく、1962年に登場した新たな4人乗りの軽乗用車が「キャロル」である。

欧米のトップファッションだった、リアウィンドウが直立あるいは逆に傾いたクリフカットを採用した2ドアボディーのデザインは、これまた小杉二郎氏。駆動方式もR360クーペと同じくRRだったが、リアエンドに横置きされたエンジンがすごかった。

四輪車用としては、当時世界最小の4気筒となる358cc水冷4ストローク直列4気筒。しかもマツダが“白いエンジン”と称した総アルミ製、OHVクロスフローのヘミヘッド、レギュラーガソリン仕様ながら圧縮比10.0:1を誇り、クランクシャフト支持は5ベアリングという、国産車では最上級クラスを含めても類を見ない高級な設計だったのだ。

スバル360のシンプルな空冷2ストローク2気筒と比べたら、製造コストははるかに高かったに違いないが、これまたパワーユニットに対するマツダのこだわりであろう。その静粛性やスムーズさは評価されたが、反面凝った設計のぶん車重が525kgと、スバル360より140kgも重くなってしまい、パフォーマンスではかなわなかった。

しかし、遅れて追加された軽初となる4ドアセダンを含め、小型車をそのまま縮小したような成り立ちは“マイカーのあるデラックスな生活”を夢見る庶民のハートを射止め、人気は上々。キャロルがデビューした1962年には、三菱から初の軽乗用車となる「ミニカ」が登場、スズキも「スズライト フロンテ360」で軽乗用車市場に復帰。一気に活気づいたマーケットで、キャロルはスバル360に次ぐセールスを記録したのだった。

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

国産ワンボックスの先駆け

ボンゴ(1966年)

1999年に登場し、世紀をまたいでつくり続けられた現行モデルもそろそろ販売終了、次期モデルの自社開発はなし、といわれている「ボンゴ」。マツダファンにとっては残念な話だが、1966年に誕生した初代は国産ワンボックス商用車の先駆けだった。

0系新幹線を意識したような白とブルーの塗り分けが似合う、商用車としてはスタイリッシュなボディー。ワンボックスバン、パネルバンとトラックがあり、バンボディーを流用した8人乗り乗用登録(5ナンバー)の「コーチ」も存在した。

ちょっぴりユーモラスな顔つきに開口部がないことから想像されるように、エンジンの搭載位置は車体後端。つまり「タイプ2」こと「フォルクスワーゲン・トランスポーター」や、それを参考にした「スバル・サンバー」のようなRRレイアウトだったのだ。パワーユニットは初代「ファミリア」用の“白いエンジン”こと総アルミ製の水冷4気筒OHVクロスフローの782ccを、中低速型にデチューンして搭載していた。

1977年に登場した2代目からはFRに転換。積載性や利便性は高まるが、初代が持っていた愛嬌(あいきょう)やちょっとシャレた感じは失われてしまった。

優美な実験車

ルーチェ ロータリークーペ(1969年)

1960年代にマツダはロータリーエンジンの開発にまい進して実用化に成功、1967年に世界初の2ローター・ロータリーエンジンを搭載した「コスモスポーツ」を発売する。翌1968年からは大衆車である「ファミリア」にも搭載車を設定、“ロータリゼーション”と称してその普及を推進していた。

1969年に発売された「ルーチェ ロータリークーペ」もその流れから生まれた一台だが、優美な姿の内側では数々の新機軸に挑戦しており、エクスペリメンタルカー(実験車)的な意味合いの強いモデルだった。

ボディーはベルトーネ時代のジウジアーロが手がけた、個人的には日本車史上最も美しい4ドアセダンと思っている初代「ルーチェ」を、マツダの手で2ドアハードトップクーペにアレンジしたもの。ただしセダンよりホイールベースが80mm、全長が200mm以上も長く、中身はまったくの別物だった。レシプロエンジン搭載のオーソドックスなFRセダンだったルーチェに対して、ロータリークーペはマツダ初にして、ロータリーエンジン搭載車としては唯一となる前輪駆動(FF)を採用していたのである。

ロータリーエンジン自体も特殊だった。マツダのロータリーエンジンは、コスモスポーツなどに搭載された2ローターの10A型から「ユーノス・コスモ」用の3ローターの20B型まで、レシプロエンジンのピストンにあたるローターの外径(およびシリンダーにあたるローターハウジングの内径)は同じである。ローターの厚みを変えることで排気量を増減していたのだ。だが、ルーチェ ロータリークーペに搭載された13A型は唯一の例外。縦置きFFに適した前後長の短いエンジンとするため、ローターの厚みは10Aと同じままで、その外径(ローターハウジングの内径)を大きくした専用設計だったのだ。

そんな意欲作だったルーチェ ロータリークーペだが、他車との共通性が少ないこだわりの専用設計は当然ながら価格に反映された。パワーステアリングやエアコンなどを標準で備えた上級グレード「スーパーデラックス」の175万円という価格は、日本車では「日産プレジデント」や「トヨタ・センチュリー」「トヨタ2000GT」に次ぐもの。加えて熟成不足の感が否めなかったFFレイアウトやオーバーヒートしやすいといった問題もあって、1972年までの生産台数は976台にとどまる。

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

日豪合作ロータリーサルーン

ロードペーサーAP(1975年)

自身が“ロータリゼーション”と呼んだロータリーエンジンの普及のために、マツダはさまざまな車種にそれを搭載した。変わったところでは北米輸出専用の小型ボンネットトラック「ロータリーピックアップ」や、26人乗りのマイクロバス「パークウェイロータリー26」などがあるが、1975年に登場した「ロードペーサーAP」もそんな一台。トヨタや日産と違って、大型乗用車を自社開発する体力のないマツダが、他社製のボディーに自慢のロータリーエンジンを載せた、主としてショーファードリブン向けの大型サルーンである。

ボディーの供給元はオーストラリアのホールデン。左側通行の国情に合わせ、戦前から“右ハンドルのアメリカ車”のようなモデルをつくっていたゼネラルモーターズ傘下のメーカーだが、そこの「HJプレミア」のボディーを流用した。サイズは全長×全幅×全高=4850×1885×1465mmで、仮想ライバルの一台である初代「トヨタ・センチュリー」より少々短く、幅と高さはほぼ同じだった。

搭載されたエンジンは「ルーチェAP」用をやや中低速重視にチューンした13B型ロータリー。654cc×2から最高出力135PS/6000rpm、最大トルク19.0kgf・m/4000rpm(いずれもグロス値)を発生し、3段ATと組み合わせられた。ちなみに車名のAPとはAnti Pollution(反公害)の頭文字で、このエンジンが昭和50年排ガス規制をクリアしていることに由来する。

車重は1565kgで、センチュリーや「日産プレジデント」よりは軽かった。しかし、本来は強大な低中速トルクの5リッターV8などで走らせていたボディーにグロスで20kgf・mにも満たない最大トルクでは、文字通り荷が重かった。とはいえレシプロを含め、当時のマツダで最も強力なエンジンが13Bであり、ほかに選択肢はなかった。ちなみに力不足を補うであろうロータリーターボが商品化されるのは、これより7年後のことである。

1977年までの約3年間の生産台数は、先の「ルーチェ ロータリークーペ」よりさらに少ない800台。デビューした1975年は優遇税制が適用される低公害車ということで役所関係の公用車需要があったが、翌年以降はその効果も薄れ、マツダが掲げた月販目標100台には遠く及ばなかった。

20年近く前、旧車専門誌の取材でチョイ乗りさせてもらったことがある。足まわりは昔の米車のようにフワフワ、エンジンはロータリーらしく静かでスムーズだが、ATが滑っていたこともあって反応は鈍く、トルクは頼りない。フワフワ、ユルユルと、まるで空中を漂っているかのような、不思議な運転感覚だった。

隠れた実力派

ファミリア(1985年)

1980年にFFに転換して登場、マツダ始まって以来のビッグヒットとなり、“赤いファミリア”が社会現象にまでなった5代目……ではなく、その後を受けて1985年に登場した6代目「ファミリア」の話である。

一見したところでは先代と区別がつきにくいほどのキープコンセプトで、歴代ファミリアの中でも地味な存在と思われがちだが、特筆すべきモデルがあった。デビューは前述したように1985年の1月だが、同年10月に追加された1.6リッターDOHC 16バルブ ターボエンジン搭載車は、クラス初となるツインカムターボ。しかもFFに加え、日本初となるフルタイム4WDがラインナップされていたのだ。

横置きされたDOHCターボエンジンとフルタイム4WDを組み合わせたハッチバックの先駆けといえば、ラリーで大活躍した「ランチア・デルタHFインテグラーレ」の前身である「デルタHF 4WD」、と考えている人が多いのではなかろうか。だが、そのデルタHF 4WDのデビューは1986年。「ファミリア3ドア フルタイム4WD 1600 DOHCターボGT/GT-X」のほうが早かったのである。

その輸出名となる「マツダ323 4WD」は世界ラリー選手権(WRC)にも参戦。1987年の第2戦スウェディッシュラリーでは、1985年のドライバーズチャンピオンであるティモ・サロネンのドライブにより、デルタHF 4WDを抑えて総合優勝に輝いた。日本車のフルタイム4WD車としては、もちろん初優勝である。ランチアをはじめとするライバルのエンジンがみな2リッターであるのに対し、1.6リッターのマツダ323のハンディは小さくなかったが、1989年にも2勝を挙げ、WRCでは計3勝しているのだ。あの世間的には地味な存在だった6代目ファミリアが、である。

自慢はインテリア

ペルソナ(1988年)

1985年に登場し、スタイリッシュなピラーレス4ドアハードトップボディーが大受けした「トヨタ・カリーナED」にあやかって1988年にデビュー。他社も似たような後追いモデルをリリースしたが、それらの中ではペルソナが最も早く世に出た。別にペルソナをフォローするつもりはないが。

ベースは中型FFセダンの4代目「カペラ」。水平を強調したエクステリアは無難にまとめられているが、セリングポイントは“インテリアイズム”を掲げたインテリア。中でもリアシートはラウンジのソファのようなデザインで、本革張り仕様はなかなかの見栄えだった。

クルマ自体の成り立ちはともかく、忘れられないのが広報宣伝。テレビCMで流れていた映画『バグダッド・カフェ』のテーマ曲『コーリング・ユー』のカバーバージョンも耳に残っているが、さらにインパクトが強かったのは広報資料。映画『カサブランカ』などで知られる往年の大女優イングリッド・バーグマンのポートレートと(確か)「バーグマンのように」というフレーズに続いて、「このクルマはバーグマンを助手席に乗せることをイメージしてつくった」という、読んでいて気恥ずかしくなるようなストーリーが大真面目につづられていたのだ。いい意味でも悪い意味でも遊び心があった、バブル期ならではの商品企画であろう。

ペルソナは灰皿とシガーライターをオプション設定したことでも話題となった。喫煙者の少ない女性に配慮したということだったが、「バーグマンは(作中では)タバコを吸っていたけど、なくていいのかな?」と、思わず突っ込みを入れたことを覚えている。

『おそ松くん』もびっくり

クロノス兄弟(1991年~)

マツダ史において黒歴史とされているのがバブル期の拡大路線、販売5チャンネル制である。マツダ店とアンフィニ店、ユーノス店、オートザム店、オートラマ店の5チャンネルで、それぞれ専売車種(ユーノス、オートザム、オートラマは輸入車も扱う)を抱えていたが、それら全店で扱われたのが「マツダ・クロノス」の兄弟車だった。

基本となるクロノスは、1991年に5代目「カペラ」の後継としてデビューした4ドアセダン。1989年の自動車税改正によって税額が排気量のみで決定されるようになり、寸法による縛りがなくなった。これを受けてクロノスは、当初のエンジンは1.8リッターまたは2リッターのV6ながら、全幅1770mmという3ナンバーサイズのワイドボディーをまとっていた。

それを皮切りに「フォード・テルスター」(オートラマ店扱いの4ドアセダン/5ドアハッチバック)、「アンフィニMS-6」(5ドアハッチバック)、「マツダMX-6」(2ドアクーペ)、「ユーノス500」(4ドアセダン)、「アンフィニMS-8」(4ドアハードトップ)、「オートザム・クレフ」(4ドアセダン)と続々と登場、最終的に『おそ松くん』の六つ子をしのぐ7兄弟まで増殖した。

こうなるともう、ユーザー側は何が何だかわからなくなってしまった。ディーラー、そして送り出した張本人のマツダでさえ同じだったかもしれない。かくしてクルマ自体の評価はどこへやら、その混乱の記憶だけが残り、“クロノスの悲劇”として語り継がれることになってしまったのである。

ちなみに兄弟の中で最もスタイリングがまとまっていると評されたのは、かのジウジアーロも「美しいサルーン」と称賛したといわれるユーノス500。皮肉なことにセリングポイントのひとつだったワイドボディーではなく、唯一5ナンバー規格に収められたモデルだった。

バブルの遺産

ユーノス・コスモ(1990年)

「コスモ」を名乗るモデルは4世代あるが、各世代でコンセプトとキャラクターが異なる風変わりな存在だった。1967年に発売された「コスモスポーツ」は、世界初となる2ローター・ロータリーエンジンを積んだ2座スポーツカー。2代目の「コスモAP/コスモL」は、ロータリーに加えてレシプロエンジン搭載車もあるスペシャルティーカー。単に「コスモ」と名乗った3代目は「ルーチェ」の兄弟車となり、4ドアセダンもラインナップ。そして4代目にして最終世代が「ユーノス・コスモ」。コスモスポーツ以来となるロータリー専用車に戻り、ユーノスブランドのフラッグシップとしてバブル末期の1990年に登場した。

全長4.8mを超える大柄な2ドアクーペボディーに、既存の2ローターターボのほか、上級グレードにはマツダ初=世界初にして唯一となる、シーケンシャルツインターボを備えた3ローター・ロータリーエンジンを搭載。後者は想像にたがわず大食いだが、V12に匹敵すると言われた超絶スムーズなフィールを誇った。

子牛十数頭分の本革を使ったという、贅(ぜい)を尽くしたインテリアも見どころだった。イタリア産のウッドパネルを隠し味的にあしらったダッシュには、イグニッションをONにすると浮かび上がってくるメーター類、世界初採用の「CCS」と呼ばれるGPSカーナビなど最先端のハイテクも備わっていた。

日本車には珍しい、というかほとんど唯一と言っていいデカダンなムードを漂わせていたユーノス・コスモ。最上級グレードの新車価格は500万円を超えるマツダ史上最高価格車で、バブル崩壊後は燃費の悪さを含めて、“走る不良債権”呼ばわりもされてしまった。本来は真面目なメーカーであるマツダに、こうした浪費癖のある妖艶な悪女のようなクルマをつくらせてしまったのだから、いかにバブル期が異常だったかがわかろうというものだ。

進み過ぎていた

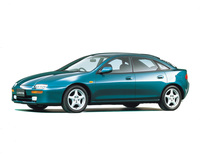

ランティス(1993年)

1993年に登場した「ファミリア」と「クロノス」の間に位置する5ナンバーサイズのモデル。4ドアセダンと4ドアクーペ(実際は5ドアハッチバッククーぺ)があるが、いずれもボディーはサッシュレスドアを持つピラードハードトップ形式で、実用性よりスタイルを重視していた。

2リッターV6または1.8リッター直4のエンジンをはじめとしたメカニズムは基本的に既存モデルからの流用で、特に目新しいところはない。ランティスの特徴は、何よりデザインコンシャスなボディーだろう。特に4ドアクーペは、マツダのみならず歴代の日本車の中でも、美しくスタイリッシュなクルマのランキング上位に挙げられると思う。

そんなランティスだったが、市場での評判はあまり芳しくなく、セールスもパッとしなかった。カッコイイと思う反面、個性が強く理解されにくい気もするし、例の販売5チャンネル制による混乱で、マツダのブランドイメージが低下していたこともあるかもしれない。褒め上げたところで、筆者も買わなかったのだから、偉そうなことは言えまい。だが最近の「ホンダ・シビック ハッチバック」や「BMW 2シリーズ グランクーペ」などを見ていると、どうも既視感を覚えてしまう。そして「ランティスは進み過ぎていたのかも」と思うのである。

(文=沼田 亨/写真=マツダ、CG Library、沼田 亨/編集=藤沢 勝)

沼田 亨

1958年、東京生まれ。大学卒業後勤め人になるも10年ほどで辞め、食いっぱぐれていたときに知人の紹介で自動車専門誌に寄稿するようになり、以後ライターを名乗って業界の片隅に寄生。ただし新車関係の仕事はほとんどなく、もっぱら旧車イベントのリポートなどを担当。

-

右も左もスライドドアばかり ヒンジドアの軽自動車ならではのメリットはあるのか?NEW 2026.2.25 軽自動車の売れ筋が「ホンダN-BOX」のようなスーパーハイトワゴンであるのはご承知のとおりだが、かつての主流だった「スズキ・ワゴンR」のような車型に復権の余地はないか。ヒンジドアのメリットなど、(やや強引ながら)優れている点を探ってみた。

-

いつの間にやら多種多様! 「トヨタGRヤリス」のベストバイはどれだ? 2026.2.23 2020年のデビュー以来、改良が重ねられてきたトヨタの高性能ハッチバック「GRヤリス」。気がつけば、限定車を含めずいぶんと選択肢が増えている!? 現時点でのベストバイは一体どれなのか、工藤貴宏が指南する。

-

アナタのETCが使えなくなる? ユーザーに負担を強いる「ETC 2030年問題」を断罪する 2026.2.20 古いETC車載器が使えなくなるという「ETC 2030年問題」。その理由は「セキュリティーを高めるため」とされているが、車載器の交換はもちろんユーザーの負担だ。罪のない利用者に、高速道路はどこまで負担を強いるのか? 首都高研究家の清水草一がほえる。

-

レアアースの供給不安から中古車価格が高騰傾向に そんな市況での狙い目モデルは? 2026.2.19 ハイブリッド車やBEVの製造はもちろんのこと、日本のモノづくりに欠かせないレアアース。国際情勢がいまいち安定せず供給不安が広がるなか、中古車は再び高騰傾向に。そんな現状でもお得に検討できるモデルを下町の中古車評論家・玉川ニコが紹介する。

-

ストロングハイブリッドか1.8ターボか 新型「フォレスター」の悩ましいパワートレイン選択に雪道で決着をつける 2026.2.18 新型「スバル・フォレスター」には2.5リッターハイブリッドと1.8リッターターボの2つのパワートレインが設定されている。ローンチ時からの人気は前者だが、果たして後者の利点は「低価格」だけなのか。雪道をドライブして考えた。

-

![右も左もスライドドアばかり ヒンジドアの軽自動車ならではのメリットはあるのか?]() NEW

NEW

右も左もスライドドアばかり ヒンジドアの軽自動車ならではのメリットはあるのか?

2026.2.25デイリーコラム軽自動車の売れ筋が「ホンダN-BOX」のようなスーパーハイトワゴンであるのはご承知のとおりだが、かつての主流だった「スズキ・ワゴンR」のような車型に復権の余地はないか。ヒンジドアのメリットなど、(やや強引ながら)優れている点を探ってみた。 -

![第950回:小林彰太郎氏の霊言アゲイン あの世から業界を憂う]() NEW

NEW

第950回:小林彰太郎氏の霊言アゲイン あの世から業界を憂う

2026.2.25マッキナ あらモーダ!かつて『SUPER CG』の編集者だった大矢アキオが、『CAR GRAPHIC』初代編集長である小林彰太郎との交霊に挑戦! 日本の自動車ジャーナリズムの草分けでもある天国の上司に、昨今の日本の、世界の自動車業界事情を報告する。 -

![ルノー・グランカングー クルール(FF/7AT)【試乗記】]() NEW

NEW

ルノー・グランカングー クルール(FF/7AT)【試乗記】

2026.2.25試乗記「ルノー・グランカングー」がついに日本上陸。長さ5m近くに達するロングボディーには3列目シートが追加され、7人乗車が可能に。さらに2・3列目のシートは1脚ずつ取り外しができるなど、極めて使いでのあるMPVだ。ドライブとシートアレンジをじっくり楽しんでみた。 -

![第862回:北極圏の氷上コースでマクラーレンの走りを堪能 「Pure McLaren Arctic Experience」に参加して]() NEW

NEW

第862回:北極圏の氷上コースでマクラーレンの走りを堪能 「Pure McLaren Arctic Experience」に参加して

2026.2.25エディターから一言マクラーレンがフィンランド北部で「Pure McLaren Arctic Experience」を開催。ほかでは得られない、北極圏のドライビングエクスペリエンスならではの特別な体験とは? 氷上の広大な特設コースで、スーパースポーツ「アルトゥーラ」の秘めた実力に触れた。 -

![ボルボEX30クロスカントリー ウルトラ ツインモーター パフォーマンス(4WD)【試乗記】]()

ボルボEX30クロスカントリー ウルトラ ツインモーター パフォーマンス(4WD)【試乗記】

2026.2.24試乗記ボルボの電気自動車「EX30クロスカントリー」に冬の新潟・妙高高原で試乗。アウトドアテイストが盛り込まれたエクステリアデザインとツインモーターからなる四輪駆動パワートレイン、そして引き上げられた車高が織りなす走りを報告する。 -

![エンジニアが「車検・点検時に注意すべき」と思う点は?]()

エンジニアが「車検・点検時に注意すべき」と思う点は?

2026.2.24あの多田哲哉のクルマQ&Aすっかりディーラー任せにしている車検・点検について、ユーザーが自ら意識し、注視しておくべきチェックポイントはあるだろうか? 長年トヨタで車両開発を取りまとめてきた多田哲哉さんに意見を聞いた。