第20回:地味だけど超重要! 自動車産業の競争力を左右する「モデルベース開発」って何だ?(後編)

2021.10.19 カーテク未来招来 拡大 拡大 |

前回は、MBD推進センター発足の紹介から始まって、「モデルベース開発(MBD)」とは何なのか? どうして必要になったのか? というところまで解説した。そこで触れたように、MBDで開発された制御ソフトウエアはすでにさまざまなクルマに使われている。ではなぜこのタイミングになって「MBD推進センター」が発足したのだろうか?

拡大 拡大 |

これまでの“すり合わせ”では対応できない!

(前編へ戻る)

読者の皆さんは、日本の製造業の強みが「すり合わせ」にあると聞いたことはないだろうか? すり合わせは、「カイゼン」や「根回し」と同様に日本の企業文化を象徴するキーワードのひとつとなっているが、その意味は利害の衝突する場面でやみくもに自分の主張を通そうとするのでなく、相手の立場も考えながら、最も望ましい結果につながるよう調整を図ることを指す。

クルマだったら、本当は車体骨格を太くしたほうが強度を上げられるが、そうしたら室内に骨組みが出っ張ってしまい、居住性が低下する。エンジンルームなら肝心のエンジンが収まらなくなってしまうかもしれないし、サスペンションアームと干渉してしまうかもしれない。クルマの設計という作業は、途轍(とてつ)もない規模のすり合わせの塊なのだ。

この、大切だが面倒な作業を丁寧にこなす能力について、間違いなく日本の完成車メーカーは優れていた。それも開発だけでなく、サプライヤーによる部品の開発段階から車両の生産工程まで、すべての段階で優れていたことが日本車の競争力の高さを支えていた。

しかし、現代ではクルマの開発規模が巨大になり、もはや担当者同士のすり合わせでは対応できなくなってきた。前回説明したように、クルマに使われるシステムの規模が大きくなり過ぎ、もはや担当者といえども細部まで把握しきれなくなっているのが原因だ。

「モデルをつくれば終わり」というわけではない

例えば従来のソフトウエア開発では、完成車メーカーがそれに要求するさまざまな条件を記載した仕様書を作成し、部品メーカーはその仕様書に合致するソフトウエアを開発していた。話を単純化するためにパワーウィンドウを例に挙げると、スイッチを上に引いたらウィンドウが上がる、下に押したらウィンドウが下がる、ウィンドウになにか挟まったらウィンドウの上昇を止める……といった具合だ。

パワーウィンドウ程度のシステムならこれでも問題ないが、例えば自動運転システムのソフトウエアでは規模が格段に大規模になるうえ、例えば歩行者や自転車を認識するためのアルゴリズムは複雑すぎて、要求される項目を仕様書に落とすことが難しい。そこで最近では、前回説明したような制御の「モデル」(この場合は制御モデル)を作成し、このモデルを使ってさまざまなシミュレーションを実行。制御モデルが要求された性能を満たすことが確認されたところで、そのモデルそのものを仕様書として部品メーカーに渡す、という開発手法が採られるようになってきた。

ところで、これまた前回説明した通り、モデルベース開発ではモデルからプログラムコードを自動生成する技術が使われている。「だったら、モデルを完成車メーカーから受け取った部品メーカーの仕事は、自動コード生成でプログラムコードを生成して、車載コンピューターに組み込むだけか」と思う人もいるかもしれないが、実際にはそんな単純なものではない。

出来上がった制御ソフトウエアに間違いがないかどうかを検証する必要があるし、抜け漏れがないかの確認も必要だ。加えて、所定の時間内に演算が終わるかどうかも重要な要件である。自動緊急ブレーキなら、センサーが歩行者を認識してからぶつかってしまうまでに車載コンピューターの計算が間に合わず、クルマを止められないようでは元も子もない。こうした確認も部品メーカーの重要な仕事なのである。

つまり、プログラムの骨格になる部分は確かにモデルの段階で出来上がっているのだが、これを実際のクルマに組み込んで間違いなく動作するところまで仕上げるのが、部品メーカーの大切な仕事であり、ノウハウなのである。

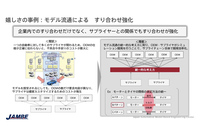

モデルを“すり合わせ”に活用する

ここまでは話を単純化するために、「完成車メーカーがモデルをつくり、これを部品メーカーに渡して制御ソフトウエアを組み込んだECUに仕上げる」という構図で説明してきた。しかし、実際の開発のプロセスはもっと複雑だ。

例えば「室内空間をより快適にするために、温度や湿度のセンサーを室内の各部分に置き、そのデータをもとに4人の乗員の好みに合わせて最適な空調を実現できるエアコンを開発する」という場面を考える。モデルベース開発を適用してエアコンの制御ソフトを開発するために、センサーのメーカーからセンサーのモデル(センサーの物理的な性能を再現したプラントモデル)を、完成車メーカーからは開発中の車両のモデル(室内の形状や材質、ウィンドウの紫外線や赤外線の透過特性などを記述したプラントモデル)を、モーターのメーカーからはコンプレッサーを駆動するモーターのプラントモデルを入手する。そして、これらのモデルをつなぎ合わせてエアコンの動作環境を再現し、開発中のエアコンがもくろみどおりの性能を発揮するかどうかをシミュレーションで確認する。

もし性能が不足していれば、制御ソフトを改良する、モーターの出力をもっと上げる、あるいは室内の断熱性を高めてもらう……といった選択肢のなかから、どの問題解決の方法が最も低コストで効果的かを検討するという開発手法が普通になるだろう。つまり、完成車メーカーや部品メーカーがそれぞれ担当する部分をモデルとして持ち寄り、モデルを介して最も効果的な課題解決を図る……これが“新しい時代のすり合わせ”になると考えられているのだ。

拡大 拡大 |

MBD推進センターに課せられた2つの責務

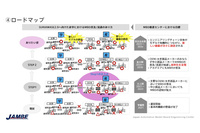

このように、複雑化する車両や装備の制御に対応し、書類では書ききれない仕様をモデルによって“記述”し、開発の初期段階からデジタルですり合わせできるようになることを目指してMBD推進センターは設立された。このデジタル技術を用いた高度なすり合わせ開発の手法は、「SURIAWASE2.0」と呼ばれている。

では、MBD推進センターはいったいなにをするのか? 彼らは、大きく分けて2つのことを目的としている。ひとつはモデルの規格の統一だ。現在は完成車メーカーによってモデルのつくり方の“作法”が異なり、部品メーカーは相手先によってモデルをつくり分ける必要がある。これは日本全体では大きな無駄だ。業界を挙げてモデルの規格を統一すれば、部品メーカーの開発効率が上がるうえ、これまで取引のなかった完成車メーカーに自社製品を売り込むチャンスも広がる。

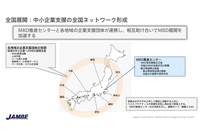

もうひとつは、日本の製造業の底上げだ。完成車メーカーや“ティア1”と呼ばれる1次部品メーカーくらいまではいいが、2次以下の部品メーカーにとってはまだまだデジタル技術のハードルは高く、MBDを活用できている企業は多くない。しかし、デジタル技術は川上から川下までつながらなければ本来のメリットは発揮できない。MBD推進センターは、全国にある公的な企業支援機関とも連携しながら、中小企業のデジタル化を支援していくという。

もう5~6年前になるが、「エンジン開発にかかる工数(開発にかかる人数×時間)では、もはやソフトウエアがハードウエアを上回っている」と聞いて驚いたことがある。ものづくりというと、職人が研ぎ澄まされた五感を駆使するイメージがあるけれど、現在のものづくりはソフトウエアづくりになりつつあるのだ。その意味で、MBD推進センターへの期待は、日本のものづくりの底上げという観点から非常に大きい。

(文=鶴原吉郎<オートインサイト>/写真=MBD推進センター/編集=堀田剛資)

鶴原 吉郎

オートインサイト代表/技術ジャーナリスト・編集者。自動車メーカーへの就職を目指して某私立大学工学部機械学科に入学したものの、尊敬する担当教授の「自動車メーカーなんかやめとけ」の一言であっさり方向を転換し、技術系出版社に入社。30年近く技術専門誌の記者として経験を積んで独立。現在はフリーの技術ジャーナリストとして活動している。クルマのミライに思いをはせつつも、好きなのは「フィアット126」「フィアット・パンダ(初代)」「メッサーシュミットKR200」「BMWイセッタ」「スバル360」「マツダR360クーペ」など、もっぱら古い小さなクルマ。

-

第50回:歴代モデルに一気乗り! 「シビック」の歴史は日本のカーテクの歴史だった(後編) 2022.9.20 今年で誕生50周年を迎える「ホンダ・シビック」の歴代モデルに一挙試乗! クルマの端々に見られる、自動車技術の進化の歴史と世相の変化の“しるし”とは? 半世紀の伝統を誇る大衆車の足跡を、技術ジャーナリストが語る。

-

第49回:歴代モデルに一気乗り! 「シビック」の歴史は日本のカーテクの歴史だった(前編) 2022.9.6 今年で誕生50周年を迎える「ホンダ・シビック」の歴代モデルに試乗! 各車のドライブフィールからは、半世紀にわたる進化の歴史が感じられた。私生活でもシビックに縁のあった技術ジャーナリストが、シビックのメカニズムの変遷をたどる。

-

第48回:その恩恵は価格にも! 新型「トヨタ・クラウン」が国際商品に変貌した必然 2022.8.23 プラットフォームの共有と大胆なグローバル展開により、先代比で77万円もの値下げを実現!? 新型「トヨタ・クラウン」の大変身がもたらす恩恵とは? “合理的でまっとう”な経営判断を実践できる、トヨタならではの強みを探った。

-

第47回:用意周到な計画に脱帽 新型「クラウン クロスオーバー」に見るトヨタの“クルマづくり”戦略 2022.8.9 意外性あふれるトピックで注目を集めている新型「トヨタ・クラウン」シリーズ。その第1弾となる「クラウン クロスオーバー」をじっくりと観察すると、そのプラットフォームやパワートレインから、したたかで用意周到なトヨタの戦略が見て取れた。

-

第46回:“走る喜び”も電気でブースト 「シビックe:HEV」が示した新しい体験と価値 2022.7.26 スポーティーな走りとエンジンサウンドでドライバーを高揚させるハイブリッド車(HV)。「ホンダ・シビックe:HEV」には、既存のHVにはない新しい提案が、多数盛り込まれていた。若者にも好評だというシビックに追加されたHVを、技術ジャーナリストが試す。

-

![クルマの乗り味の“味”って何だ?]() NEW

NEW

クルマの乗り味の“味”って何だ?

2026.1.20あの多田哲哉のクルマQ&A「乗り味」という言葉があるように、クルマの運転感覚は“味”で表現されることがある。では、車両開発者はその味をどう解釈して、どんなプロセスで理想を実現しているのか? 元トヨタのエンジニア、多田哲哉さんに聞いた。 -

![プジョー208 GTハイブリッド(FF/6AT)【試乗記】]() NEW

NEW

プジョー208 GTハイブリッド(FF/6AT)【試乗記】

2026.1.20試乗記「プジョー208」にマイルドハイブリッド車の「GTハイブリッド」が登場。仕組みとしては先に上陸を果たしたステランティス グループの各車と同じだが、小さなボディーに合わせてパワーが絞られているのが興味深いところだ。果たしてその乗り味は? -

![ベントレー・コンチネンタルGTアズール(4WD/8AT)【試乗記】]()

ベントレー・コンチネンタルGTアズール(4WD/8AT)【試乗記】

2026.1.19試乗記ベントレーのラグジュアリークーペ「コンチネンタルGT」のなかでも、ウェルビーイングにこだわったという「アズール」に試乗。控えめ(?)な680PSのハイブリッドがかなえる走りは、快適で満ち足りていて、ラグジュアリーカーの本分を感じさせるものだった。 -

![第327回:髪もクルマもナイスファイト!]()

第327回:髪もクルマもナイスファイト!

2026.1.19カーマニア人間国宝への道清水草一の話題の連載。日産の新型「ルークス」で夜の首都高に出撃した。しっかりしたシャシーとターボエンジンのパワフルな走りに感心していると、前方にスーパーカーの姿を発見。今夜の獲物は「フェラーリ・ローマ」だ! -

![日本で売れるクルマはあるのか!? 最新の“アメリカ産ニホンシャ”を清水草一が検証する!]()

日本で売れるクルマはあるのか!? 最新の“アメリカ産ニホンシャ”を清水草一が検証する!

2026.1.19デイリーコラムアメリカからの外圧による制度変更で、北米生産モデルの国内導入を決めたトヨタ。同様に、今後日本での販売が期待できる「海外生産の日本車」には、どんなものがあるだろうか? 清水草一が検証してみた。 -

![フェラーリ12チリンドリ(後編)]()

フェラーリ12チリンドリ(後編)

2026.1.18思考するドライバー 山野哲也の“目”レーシングドライバー山野哲也が「フェラーリ12チリンドリ」に試乗。前編では伝家の宝刀であるV12エンジンを絶賛した山野。後編ではコンビを組むシャシーの印象を余すところなく聞いてみた。