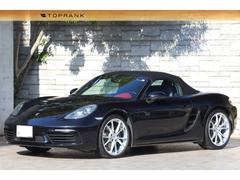

ポルシェ718ボクスターT(MR/6MT)

誰もが知っている本音 2022.10.25 試乗記 ポルシェ各車の走りのすばらしさに異を唱える人は少ないと思うが、なかでも「走りを楽しむこと」に注力したのが「T」シリーズだ。車重わずか1380kgのボディーに最高出力300PSの2リッターボクサーターボユニットをミドシップした「718ボクスターT」を試す。2018年に復活した「T」

ポルシェの市販車において「T」の称号は1968年、「911」に設定されたグレードで初めて用いられた。その意は「touren」、英語で言うところの「ツーリング」だったという。いわゆるナロー世代において911Tはベースグレードというイメージが強いが、廉価ゆえの装備の簡略化などが好まれ、モータースポーツ参加用グレードという一面も備わっていた。GRなら、さしずめ「GRヤリス」や「GR86」の「RC」グレードといったところだろうか。

そのTが復活したのは2018年のこと。991世代の後期モデル、その「カレラ」をベースとして追加されたモデルにこの称号が用いられた。テーマはスポーティネスの強化だが、「GT3」のような極限性能型でもなければ「GTS」のような万能性強化型でもない。ワインディングやサーキットを気持ちよく走り込むのにドンピシャの内容を狙ったものだ。要は週末にサクッといい汗かこうぜ! 的な仕立てということになるだろうか。

メカニズム的には大径タイヤに強化サスとPASM、そして機械式LSDを組み込んで……と、996世代なら「スポーツシャシー」と呼ばれていた仕様に近いが、それに加えてリアシートの撤去や薄板ガラスの採用などで20kgの減量化を果たしているところがキモだ。加えて内装もスポーツテックス生地で仕立て、ドアオープナーもGT3譲りのストラップ仕立てにするなど、いかにも軽快に見せる工夫が配されている。こういうささいな差異でコンセプトをより明瞭化して、そのぶん頂戴するものは頂戴すると、昔からポルシェはそういう術(すべ)には本当にたけている。

控えめな遊び心

2020年に「718ボクスター/718ケイマン」に設定されたTの狙いもまた、911カレラTと同じだ。メカニカル面においてはシャシーまわりの強化が主となる。可変ダンパーと強化サスからなるPASMスポーツシャシーの採用により車高が20mmダウンし、20インチのタイヤ&ホイールが組み合わせられる。後軸側には機械式LSDを組み合わせたPTVを採用。また「スポーツクロノパッケージ」の標準化に連動してPADMも配された。これは走行モードに応じてギアボックスのマウント硬度を切り替えるもので、スポーティーなドライビング時には臓物の動きが抑えられるぶん、クルマの挙動がカッチリと精緻なものになるのが特徴だ。

内装の仕立ても911カレラTの仕立てに準拠しており、オプションの「718Tインテリアパッケージ」を選択すれば、スポーツテックスのファブリック柄や、ドアおよびセンターのアームレスト部、ストラップオープナーなどに差し色が加えられる。42万6000円というお値段は、Tを選んだという自分への褒美とよそへの主張の対価として、ため息が出るほど絶妙な設定だ。Tを選ぶ向きは大筋でアンダーステートメント志向だと推すれば、ジャケットの内張りにこれくらいの遊びを入れてもバチは当たらないと思う。

ボクスターT/ケイマンTはコロナ禍でのさまざまな滞りもあってなかなか認知が進まなかったという背景もあり、インポーターとしてはもっと浸透を図りたいという思惑があるのかもしれない。新たに下ろされた取材用車両は、PDKだった2021年のケイマンTに対して、よりピュアネスが押し出されたMTのボクスターTだ。

1000rpm前後にご用心

6段MTのシフトタッチはショートストロークで、横方向のトラベルや摺動感も適切にチューニングされている。初期のポルシェシンクロは節度の低さをうまく操るという、その色香を慈しむことが様式美だとしても、その後のG50以降もなんだかつかみどころのないものが多かったというのがポルシェのMTに対する個人的な印象だ。が、アイシンの関与があった997世代以降、シフトフィールはじわじわと改善され、現世代はそのパフォーマンスにふさわしい確度を備えている。趣味性で言えば往時の空冷のような温かみは望めないが、今やMTの選択肢があるというだけでもありがたく思わなければならないのかもしれない。

搭載されるパワートレインは標準の718ボクスターと同じ。2リッター水平対向4気筒ターボのアウトプットは最高出力300PS/最大トルク380N・mとなる。1.4t程度の車格には十分な力量だが、このエンジンと6段MTの相性は特に街なか領域の低中速域ではベストとはいえないようだ。発進停止や渋滞時に多用する1000rpm前後のところで粘り気なくエンジンがストールする癖は相変わらずで、例えば歩行者の多い交差点や、立体駐車場のような傾斜路をゆるゆると進み続けるような場面ではペダル操作に気を使うことになる。特性的には初出時よりも改善されているが、このあたりにライトサイジングコンセプトの限界を感じるのも確かだ。

ただしエンジンが1500rpmから向こうに回ってしまえばなんの問題もない。スバルより耳に残るゴロッとしたサウンドとともに、今やスポーツカーとしてはコンパクトな側に入る車体を爽快に押し出してくれる。ちょっと骨張っていて硬めだなぁと思っていた乗り心地もこの域では十分落ち着いてくれるので、ロングツーリングでの快適性はそれほど気にすることはないだろう。ただし、いにしえの6気筒に比べると排気の音質というよりも音圧がちょっと気になるかなと思うのは、長らくボクスター&ケイマンに乗ってきた自分の経験がゆえだろうか。

必要なのは自制心

ワインディングでの走りは文句のつけようがない。引き締められているアシは、街なかではのどに小骨が引っかかったような印象だったが、ここではウソのように饒舌(じょうぜつ)に動き、クリアに情報を伝えてくれる。油断は禁物とはいえシャシーは完全にパワーを封じているから、LSDをグリグリと利かせながらコーナーを立ち上がっていくにも御する側に不安はない。300PSといえば本来なら十分警戒すべきパワーなのに、それを目方半分くらいに思わせてしまうのがポルシェのヤバいところでもある。ゲームを楽しむのに最も必要なのは自制心。それはこのクルマでも同じだ。

屋根を開け放って、MTをこちょこちょと駆使しながら、バロバロとうなりを上げるフラット4のビートを全身に浴びて山道を駆け巡る。その気持ちよさはどうしようもなくアナログなものだと思う。くしくもボクスター&ケイマンは次期モデルでの電動化がアナウンスされているが、昭和生まれのオッさんにしてみれば、たとえ仕事としての建前は前向きにあったとしても、後ろ髪引かれる本音としては明らかにこっちの側にある。さしずめポルシェのTは年寄りのTということで。そういう話にしておけば、「RS」より全然愛が湧いてくる。

(文=渡辺敏史/写真=峰 昌宏/編集=藤沢 勝)

テスト車のデータ

ポルシェ718ボクスターT

ボディーサイズ:全長×全幅×全高=4380×1800×1260mm

ホイールベース:2475mm

車重:1380kg

駆動方式:MR

エンジン:2リッター水平対向4 DOHC 16バルブ ターボ

トランスミッション:6段MT

最高出力:300PS(220kW)/6500rpm

最大トルク:380N・m(38.7kgm)/2150-4500rpm

タイヤ:(前)235/35ZR20 88Y/(後)265/35ZR20 95Y(ピレリPゼロ)

燃費:8.8~8.1リッター/100km(約11.4~12.3km/リッター、欧州複合モード)

価格:881万円/テスト車=1072万2000円

オプション装備:ボディーカラー<レーシングイエロー>(0円)/インテリアパッケージ<コントラストカラー:レーシングイエロー>(29万3000円)/718Tインテリアパッケージ(42万6000円)/シートヒーター(7万円)/クルーズコントロール(5万4000円)/レーンチェンジアシスト(9万8000円)/車両盗難防止システム(8万2000円)/ロールオーバーバー<エクステリアカラー同色仕上げ>(8万5000円)/グレートップウインドスクリーン(1万9000円)/オートエアコン(12万7000円)/助手席ラゲッジネット(0円)/スモーカーパッケージ(9000円)/LEDヘッドライト<ポルシェダイナミック ライトシステムプラスを含む>(32万9000円)/ポルシェエントリー&ドライブシステム(9万9000円)/ライトデザインパッケージ(5万円)/電動可倒式ドアミラー(5万円)/スポーツスタイルペダル&フットレスト(3万円)/レザーサンバイザー(6万9000円)/アルミルック燃料キャップ(2万2000円)

テスト車の年式:2022年型

テスト開始時の走行距離:4777km

テスト形態:ロードインプレッション

走行状態:市街地(2)/高速道路(7)/山岳路(1)

テスト距離:437.8km

使用燃料:50.7リッター(ハイオクガソリン)

参考燃費:8.6km/リッター(満タン法)/8.9km/リッター(車載燃費計計測値)

渡辺 敏史

自動車評論家。中古車に新車、国産車に輸入車、チューニングカーから未来の乗り物まで、どんなボールも打ち返す縦横無尽の自動車ライター。二輪・四輪誌の編集に携わった後でフリーランスとして独立。海外の取材にも積極的で、今日も空港カレーに舌鼓を打ちつつ、世界中を飛び回る。

-

マツダCX-60 XDドライブエディション ナッパレザーパッケージ(4WD/8AT)【試乗記】 2026.1.14 「マツダCX-60」に新グレードの「XDドライブエディション ナッパレザーパッケージ」が登場。スポーティーさと力強さ、上質さを追求したというその中身を精査するとともに、国内デビューから3年を経た“ラージ商品群第1弾”の成熟度をチェックした。

-

カワサキKLX230シェルパS(6MT)【レビュー】 2026.1.13 その出来には“セロー乗り”も太鼓判!? カワサキのトレイルバイク「KLX230シェルパ」に、ローダウン仕様の「シェルパS」が登場。安心の足つき性で間口を広げた一台だが、実際に走らせてみると、ストリートでも楽しめるオールラウンダーに仕上がっていた。

-

メルセデス・ベンツC220dラグジュアリー(FR/9AT)【試乗記】 2026.1.12 輸入車における定番の人気モデル「メルセデス・ベンツCクラス」。モデルライフ中にも年次改良で進化し続けるこのクルマの、現在の実力はいかほどか? ディーゼルエンジンと充実装備が魅力のグレード「C220dラグジュアリー」で確かめた。

-

日産ルークス ハイウェイスターGターボ プロパイロットエディション(FF/CVT)【試乗記】 2026.1.10 日産の軽スーパーハイトワゴン「ルークス」がフルモデルチェンジ。「見えない危険が……」のテレビCMでお茶の間をにぎわせているが、走る、曲がる、止まるをはじめとしたクルマ全体としての仕上がりはどうか。最上級グレードをテストした。

-

スズキDR-Z4S(5MT)【レビュー】 2026.1.7 スズキから400ccクラスの新型デュアルパーパスモデル「DR-Z4S」が登場。“Ready 4 Anything”を標榜(ひょうぼう)するファン待望の一台は、いかなるパフォーマンスを秘めているのか? 本格的なオフロード走行も視野に入れたという、その走りの一端に触れた。

-

![フェラーリ12チリンドリ(後編)]() NEW

NEW

フェラーリ12チリンドリ(後編)

2026.1.18思考するドライバー 山野哲也の“目”レーシングドライバー山野哲也が「フェラーリ12チリンドリ」に試乗。前編では伝家の宝刀であるV12エンジンを絶賛した山野。後編ではコンビを組むシャシーの印象を余すところなく聞いてみた。 -

![BYDシールAWD(4WD)【試乗記】]()

BYDシールAWD(4WD)【試乗記】

2026.1.17試乗記BYDのBEVサルーン「シール」の機能アップデートモデルが登場。強化のポイント自体はそれほど多くないが、4WDモデルの「シールAWD」は新たに電子制御式の可変ダンパーを装備したというから見逃せない。さまざまなシーンでの乗り心地をチェックした。 -

![新生ノートンがいよいよ始動! 名門の復活を担う次世代モーターサイクルの姿に迫る]()

新生ノートンがいよいよ始動! 名門の復活を担う次世代モーターサイクルの姿に迫る

2026.1.16デイリーコラム英国のモーターサイクル史にあまたの逸話を残してきた名門、ノートンが、いよいよ再始動! その数奇な歴史を振り返るとともに、ミラノで発表された4台の次世代モデルを通して、彼らが思い描く未来像に迫った。 -

![第858回:レースの技術を市販車に! 日産が「オーラNISMO RSコンセプト」で見せた本気]()

第858回:レースの技術を市販車に! 日産が「オーラNISMO RSコンセプト」で見せた本気

2026.1.15エディターから一言日産が「東京オートサロン2026」で発表した「オーラNISMO RSコンセプト」。このクルマはただのコンセプトカーではなく、実際のレースで得た技術を市販車にフィードバックするための“検証車”だった! 新しい挑戦に込めた気概を、NISMOの開発責任者が語る。 -

![ルノー・グランカングー クルール]()

ルノー・グランカングー クルール

2026.1.15画像・写真3列7座の新型マルチパーパスビークル「ルノー・グランカングー クルール」が、2026年2月5日に発売される。それに先駆けて公開された実車の外装・内装を、豊富な写真で紹介する。 -

![市街地でハンズオフ運転が可能な市販車の登場まであと1年 日産の取り組みを再確認する]()

市街地でハンズオフ運転が可能な市販車の登場まであと1年 日産の取り組みを再確認する

2026.1.15デイリーコラム日産自動車は2027年に発売する車両に、市街地でハンズフリー走行が行える次世代「ProPILOT(プロパイロット)」を搭載する。その発売まであと1年。革新的な新技術を搭載する市販車の登場は、われわれにどんなメリットをもたらすのか。あらためて考えてみた。