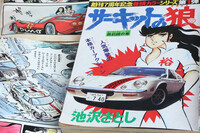

『サーキットの狼』50周年 スーパーカーブームを振り返る

2024.04.18 デイリーコラム日本にスーパーカーブームが巻き起こる

自動車マンガの金字塔と評しても決して大げさではない、池沢早人師(連載時は池沢さとし)先生の『サーキットの狼』。その連載が1974年12月10日に発売された『週刊少年ジャンプ』の1975年1月6日号で開始されて以来、今年で50周年。この作品をリアルタイムで読んだ人は多いだろうし、今なお何かしらの影響を受けているカーガイも少なくないはずだ。

ご承知のとおり『サーキットの狼』は、一匹オオカミ的な走り屋にすぎなかった主人公・風吹裕矢が、当初はライバルたちと公道で激闘を繰り広げ、物語が進むにつれて舞台をサーキットへ移し、最終的には世界最高峰の自動車レース、F1に挑むという物語。

『サーキットの狼』というタイトルが示すとおり、池沢先生は当初から「風吹裕矢がサーキットで戦う物語」を想定していた。風吹裕矢のモチーフとなったのは、1974年6月の富士スピードウェイでレース中に亡くなったレーシングドライバー、風戸 裕だ。「風戸 裕選手がもしもあのままF1に進み、夢を実現させていたら……という世界線を、ぜひ漫画で描きたいと思ったんです」と、池沢先生は過去に筆者の取材に答えている。だからこそ、主人公の名前は風吹裕矢になった。

だが、後に世界を変えることになった『サーキットの狼』は、早々に連載打ち切りとなっていた可能性もあった。連載開始後、読者アンケートでは7~8位につけていたのだが、決して「圧倒的な人気」というほどではなかった。そのため、編集部内の都合により「打ち切りの予定」が池沢先生に告げられていたのだ。

しかし、その直後の読者アンケートで『サーキットの狼』はぶっちぎりの1位となり、打ち切りの話は撤回された。読者アンケートで初めて1位となった回の題材は、後の『サーキットの狼』の人気を決定づけ、日本のスーパーカーブームの方向性も決定づけた「公道グランプリ」だった。

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

リアルをベースとするフィクション

公道グランプリ編から『サーキットの狼』が圧倒的な人気を得ていくのに連動して、1970年代後半の日本では一大スーパーカーブームが巻き起こった。

劇中に登場した「ロータス・ヨーロッパ」や「ポルシェ930(911)ターボ」、「ランボルギーニ・カウンタック」、「フェラーリ512BB」などの模型やミニチュアカーが売れまくり、小学生たちは至るところでそれらの形状を模した消しゴムをボールペンではじき飛ばした。そしてテレビでは『対決! スーパーカークイズ』なる番組の放映が東京12チャンネル(現テレビ東京)で始まった。日本各地では「スーパーカーショー」と題したスーパーカーの展示イベントも開催され、ちびっこたちや大人たちがカメラを持って集結した。

マンガ『サーキットの狼』が、そんなにもアツいブームのきっかけとなった大きな理由は、実車が登場するなどの同作が本質的に備えていたリアリズムにあったはずだ。

もちろん当然ながら劇中でのエピソードの多くは少年少女向けにデフォルメされた、荒唐無稽なものであった。例えば交通機動隊員である沖田のパトカーに追跡された飛鳥ミノルの「ランボルギーニ・ミウラ」が、時速230kmから直角コーナリングを行うというのも、現実の世界ではあり得ない話である。

だが作品の根本部分に隠れていたものは、徹頭徹尾“リアル”だったのだ。物語自体が池沢先生の「スポーツカーとモータースポーツへの熱い思いとリアルな経験」から出発したものであり、多くの登場人物は、その当時池沢先生自身がスポーツカーを通じて懇意にしていた実在の人物をモチーフにしている。ちなみに“潮来のオックス”は、茨城・潮来で大型ネオンサインなどの企画設計施工業を営んでいる関根英輔氏がモデルだ。

そのような「あくまでもリアルをベースとするフィクション」だったからこそ、『サーキットの狼』は、同時代を生きる人々の心をつかんだのだ。

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

スーパーカーカルチャーの原点

そして『サーキットの狼』は1979年に『週刊少年ジャンプ』誌上での連載を終えた後も、自動車業界や自動車に携わる人々に影響を与え続けた。

自動車業界人でいうと、現在50~60代前後の自動車ライターや自動車販売業者、あるいは自動車の設計やデザインなどを行っている人らはおおむね全員──大なり小なり──『サーキットの狼』の影響を直接または間接的に受けているはずだ。自ら公言している例でいうと、自動車ライター・清水草一さんが挙げられるだろうか。

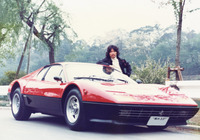

大手出版社で順風満帆なサラリーマン生活を送っていた清水氏がフェラーリの魅力を知り、後に大手出版社を退職してフリーランスの物書きとなったのも『サーキットの狼』が遠因だ。『週刊プレイボーイ』の社員編集者だった当時、『サーキットの狼II モデナの剣』を連載していた池沢先生の担当となり、池沢先生が所有していた「フェラーリ・テスタロッサ」を運転させてもらったことで「脳天に雷が落ちた!」というのが、「自動車ライター・清水草一」誕生のきっかけなのだ。

とはいえ『サーキットの狼』の最大の功績は、日本におけるスーパーカーカルチャーに「歴史をもたらした」ということなのかもしれない。

仮に1974年に『週刊少年ジャンプ』誌上で『サーキットの狼』の連載が始まらなかったとしても(実際、池沢先生の企画案に当初編集部は“子供向けではない”との理由で難色を示したため、連載が始まらなかった可能性はある)、1980年代後半のバブル経済期に、フェラーリ・テスタロッサは多数輸入されたのかもしれない。また昨今のIT系ビリオネア各位は、『サーキットの狼』という作品がこの世になかったとしても、マクラーレンのニューモデルなどをいきなり購入した可能性は高い。

それはそれで悪くない話だ。だが“狼”がスーパーカーの黎明(れいめい)期から、その魅力と実車を日本にもたらしてくれたからこそ、今日のスーパーカーは「ぽっと出の成り金的な何か」ではなく、「1970年代から続く歴史的潮流のなかにある存在」として認識されるに至っているのだ。

そこが、若き日の池沢早人師先生の情熱が後の世に与えた一番大きな影響なのではないかと、筆者は考えている。

(文=玉川ニコ/写真=佐藤靖彦、webCG/編集=櫻井健一)

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

玉川 ニコ

自動車ライター。外資系消費財メーカー日本法人本社勤務を経て、自動車出版業界に転身。輸入中古車専門誌複数の編集長を務めたのち、フリーランスの編集者/執筆者として2006年に独立。愛車は「スバル・レヴォーグSTI Sport R EX Black Interior Selection」。

-

クワッドモーター搭載で過去にないパフォーマンス BMWが示したBEV版「M3」の青写真NEW 2026.1.28 BMW Mが近い将来に市場投入を図る初のピュア電気自動車の骨子を発表した。車種は明かされていないものの、「BMW Mノイエクラッセ」と呼ばれており、同時に公開された写真が小型セダンであることから、おそらく次期型「M3」と思われる。その技術的特徴を紹介する。

-

春は反則金祭り!? 2026年4月に始まる「自転車の青切符導入」を考える 2026.1.26 2026年4月から、自転車を対象とした交通反則通告制度(青切符)が導入され、違反者には反則金が科されるようになる。なぜこうした事態になったのか、実情について自動車ライターの工藤貴宏が語る。

-

「K-OPEN」や競技用「ミラ イース」の開発者を直撃! 東京オートサロンで感じたダイハツの心意気 2026.1.23 「東京オートサロン2026」に、ターボエンジン+5段MTの「ミラ イース」や「K-OPEN」のプロトタイプを出展したダイハツ。両車の開発者が語った開発秘話や市販化の狙いとは? 「走る楽しさをみんなのものに」に本気で取り組む、ダイハツの心意気に触れた。

-

もうすぐ明らかになる新生アルピナの全容 でもその答えは見えている? 2026.1.22 2026年1月1日、BMWグループのハウスブランド「BMWアルピナ」が正式に誕生した。最高巡航速度にこだわるハイパフォーマンスモデルを輩出したアルピナは、今後どうなっていくのか? 商標権移管に至った背景と、今後の展開を解説する。

-

働くクルマは長生きだ! 50年以上続く車名がゴロゴロある商用車の世界 2026.1.21 乗用車ではトヨタの「クラウン」「カローラ」、日産の「スカイライン」などが長く続く車名として知られるが、実は商用車の世界にはこれらと同等のご長寿モデルが数多く存在している。生涯現役時代の今にふさわしい働くクルマの世界を見てみよう。

-

![スズキ・ワゴンR ZL(FF/5MT)【試乗記】]() NEW

NEW

スズキ・ワゴンR ZL(FF/5MT)【試乗記】

2026.1.28試乗記スズキの「ワゴンR」がマイナーチェンジ。デザインを変更しただけでなく、予防安全装備もアップデート。工場設備を刷新してドライバビリティーまで強化しているというから見逃せない。今や希少な5段MTモデルを試す。 -

![クワッドモーター搭載で過去にないパフォーマンス BMWが示したBEV版「M3」の青写真]() NEW

NEW

クワッドモーター搭載で過去にないパフォーマンス BMWが示したBEV版「M3」の青写真

2026.1.28デイリーコラムBMW Mが近い将来に市場投入を図る初のピュア電気自動車の骨子を発表した。車種は明かされていないものの、「BMW Mノイエクラッセ」と呼ばれており、同時に公開された写真が小型セダンであることから、おそらく次期型「M3」と思われる。その技術的特徴を紹介する。 -

![第100回:コンパクトSUV百花繚乱(前編) ―デザイン的にも粒ぞろい! 老若男女をメロメロにする人気者の実情―]() NEW

NEW

第100回:コンパクトSUV百花繚乱(前編) ―デザイン的にも粒ぞろい! 老若男女をメロメロにする人気者の実情―

2026.1.28カーデザイン曼荼羅日本国内でも、海外でも、今や自動車マーケットで一大勢力となっているコンパクトSUV。ちょっと前までマイナーな存在だったこのジャンルは、なぜ老若男女をメロメロにする人気者となったのか? 話題の車種を俯瞰(ふかん)しつつ、カーデザインの識者と考えた。 -

![“走行性能がいいクルマ”と“運転しやすいクルマ”は違うのか?]()

“走行性能がいいクルマ”と“運転しやすいクルマ”は違うのか?

2026.1.27あの多田哲哉のクルマQ&Aクルマの「走行性能の高さ」と「運転のしやすさ」は本来、両立できるものなのか? 相反するようにも思える2つ特性の関係について、車両開発のプロである多田哲哉が語る。 -

![スバル・ソルテラET-HS(4WD)【試乗記】]()

スバル・ソルテラET-HS(4WD)【試乗記】

2026.1.27試乗記“マイナーチェンジ”と呼ぶにはいささか大きすぎる改良を受けた、スバルの電気自動車(BEV)「ソルテラ」。試乗を通して、劇的に改善した“BEVとしての性能”に触れていると、あまりに速いクルマの進化がもたらす、さまざまな弊害にも気づかされるのだった。 -

![【番外編】バイパー、磐越を駆ける]()

【番外編】バイパー、磐越を駆ける

2026.1.27バイパーほったの ヘビの毒にやられましてwebCG編集部員が、排気量8リッターの怪物「ダッジ・バイパー」で福島・新潟を縦走! 雄大な吾妻連峰や朋友との酒席で思った、自動車&自動車評論へのふとしたギモンとは。下手の考え休むに似たり? 自動車メディアの悩める子羊が、深秋の磐越を駆ける。