みんなマッスルカーになりたかった!? 1970年代の国産車のデザイントレンド

2023.08.02 デイリーコラムそもそもマッスルカーとは?

マッスルカー……クルマ好きなら聞き覚えのある言葉だと思うが、その意味するところは? 一般的には「ハイパワーなV8エンジンを積んだ、1960年代半ばから1970年代初頭までのアメリカ産の2ドアクーペ」といったところではないだろうか。異なる意見もあろうが、ここではそうした意味で考えたい。

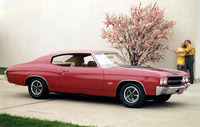

車種名を挙げれば、「シボレー・シェヴェルSS」「ポンティアックGTO」「フォード・トリノGT」「プリムス・ロードランナー」「ダッジ・ダート デーモン」などのコンパクトからインターミディエート(中間サイズ)級のセダンがベースのクーペでも、「シボレー・カマロ」「フォード・マスタング」「プリムス・バラクーダ」「ダッジ・チャレンジャー」といった専用ボディーを持つスペシャルティーカーでも、大馬力エンジンを積んだハイパフォーマンス仕様ならマッスルカー、というわけである。

その起源についても諸説あるが、製造元のひとつであるゼネラルモーターズ(GM)では、1964年に登場した「ポンティアック・テンペスト ルマンGTO」をその嚆矢(こうし)としている。インターミディエートのテンペストのスポーティーなクーペ/ハードトップ/コンバーチブルであるルマンに、「フェラーリ250GTO」から引用したGTOと呼ばれるオプションパッケージを装着した仕様だ。

具体的には、エンジンが標準では3.5リッター直6、オプションでも5.3リッターV8だったテンペスト ルマンに対し、GTOパッケージでは最高出力325PSまたは348PSを発生する6.4リッターV8を搭載。325PS仕様でも0-96km/h加速7.7秒という俊足ぶりを示したのである。

これの人気に目をつけた他社(ブランド)からも似たような高性能モデルが続々とリリースされ、マッスルカー市場が形成されたが、隆盛は長くは続かなかった。その最大の理由は排ガス対策。ほとんどのモデルは1970~1971年をピークとして、ガソリンの無鉛化や年々厳しくなる規制値に対応すべくエンジンを縮小し、圧縮比を落とすなどしてデチューン。また1972年型からは出力表示が従来のエアクリーナーやマフラー、補機類などをすべて外して測定するSAEグロスから日本のJISやドイツのDINに近いSAEネットに切り替えられたこともあって、額面出力の低下が著しかった。

例えばダッジ・チャレンジャーでは、1971年型の最強ユニットは425PSを発する7リッターV8ヘミ(ヘミスフェリカル=半球型の燃焼室を持つクライスラー伝統の高出力ユニット)だった。だが1972年型では最大でも5.7リッターV8で、額面出力はヘミの6割にも満たない240PSしかなかった。こうして牙を抜かれたエンジンとシンクロするように人気も低下したマッスルカーは、一部のモデルを残して消え去ったのだった。

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

「マスタング」に間違われた(?)「セリカ」

1970年前後の日本車のスタイリングは、まだアメリカ車の影響が強かった。先日、筆者がコラム「曲線美の誘惑~1970年代前半の日産車に見る独特のデザイン」で紹介した、曲線・曲面を多用した抑揚の強いスタイリングも、ルーツをたどれば1960年代後半以降のアメリカ車に行き着く。特にスポーティーな2ドアクーペやハードトップ、スペシャルティーカーはその傾向が強かった。手本となったのはアメリカのその種のモデル、すなわちマッスルカーというわけである。

例えば1972年に登場した通称“ケンメリ”こと4代目「日産スカイライン」(C110)と、初代ダッジ・チャレンジャーのマスクの近似性はよく語られている。ケンメリと基本設計を共有する2代目「日産ローレル」(C130)の2ドアハードトップは、コークボトルラインを取り入れたリアフェンダーのプレスラインがマッスル(筋肉)よろしく盛り上がっていた。リアコンビネーションランプをバンパーに埋め込んだデザインも、1970年前後の米国車によく見られるものだ。

スペシャルティーカーという成り立ちからして初代フォード・マスタングに倣っていた初代「トヨタ・セリカ」。1973年に追加設定された通称“LB(エルビー)”こと「リフトバック」は、1969年以降のボディーが大型化した初代「マスタング ファストバック」との近似性がデビュー当初から指摘されていた。当時、アメリカの自動車雑誌の「マスタングの変遷」と称する企画に、ホントに間違ったのか皮肉なのかは不明だが、LBの写真が紛れ込んで登場したこともあるほどだった。

1970年に登場した「三菱コルト ギャランGTO」。ダックテールと称したテール後端が反り返ったスタイリングは、やはりマスタング ファストバックを連想させた。明らかに「フェラーリ250GTO」ではなく「ポンティアックGTO」に倣ったであろう車名ともども、マッスルカーの匂いをプンプンさせていた。ちなみにギャランGTOがデビューしたこの年、三菱重工から独立するかたちで三菱自動車が誕生、同年にマッスルカーを得意としていた米クライスラーと資本提携を結んでいる。

よく語られる“和製マッスルカー”はこんなところだが、ほかにも存在したのである。それらを紹介していこう。

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

ディテールに漂うマッスル感

日産車ならば、1971年に双子車として登場した型式名230型の「セドリック/グロリア」。もともと5ナンバーフルサイズのこのクラスのモデルは、ピニンファリーナデザインの2代目セドリックとひいき目に見ればピニンファリーナ風だった「いすゞ・ベレル」を例外としてアメリカ指向の強いスタイリングをまとっていたが、230セドグロもその流れにあった。

控えめにコークボトルラインを取り入れたボディーには、ライバルの「トヨペット・クラウン」が先行して導入していた2ドアハードトップを遅ればせながらラインナップ。初代フォード・マスタングのそれに似たリアコンビネーションランプを持つセドリックには、オプションでコンペティション風のストライプも用意されていた。いっぽうグロリアには、弟分の“ハコスカ”こと3代目スカイラインに続いてテールウイングをオプション設定。どちらも街なかでは見かけた記憶がないが、マッスルカーを意識したと思われるいでたちだった。

1973年に通称“ブルU”こと「ダットサン・ブルーバードU」(610)シリーズに追加設定された「2000GT」系。直列4気筒エンジン搭載車のノーズを伸ばして2リッター直6エンジンを積むという「スカイライン2000GT」と同じ手法でつくられたモデルだ。ほぼ同クラスのケンメリが2000GT系の人気に引っ張られて直4モデルの販売も好調だったことを横目に見たブルーバード販売店の要望から生まれたモデルだが、ケンメリが直4搭載車も2000GT系も基本的には同じ顔つきだったのに対して、ブルUでは大胆に変えていた。

サイドマーカーランプ後方のルーバー風のプレスやドア前のエンブレムが鮫(さめ)のエラのように見えることから、“鮫ブル”と俗称される2000GT系。2分割されたグリルと4つのヘッドライトが独立したそのマスクは、代表的なマッスルカーの一台である1970年のポンティアックGTOをほうふつとさせたのだった。

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

おとなしいイメージのマークIIも

ケンメリや2代目ローレルと同じく1972年にデビューし、特にローレルとはガチンコのライバルだった2代目「トヨペット・コロナ マークII」。ケンメリやローレルに比べるとおとなしいイメージだが、これまたスタイリングはアメリカン。2ドアハードトップにはマッスルカーの雰囲気もあった。

2代目マークIIもライバルと同様に直4と直6エンジン搭載車が存在し、直4と直6では異なるマスクを持っていた。なかでも2リッターDOHCの18R-G型エンジンを積んだ最強モデルの「2000GSS」をはじめとする直4エンジン搭載のハードトップの顔つきが、筆者にはダッジ・チャレンジャーの兄弟車である1971年のプリムス・バラクーダを連想させるのだ。そして1974年にマイナーチェンジしたマークIIの顔つきは、1972年型バラクーダに……筆者の目にはそう見えるという話だが。

しかし、新車のセールスではローレルを上回り、マッスルカーの雰囲気も持ち合わせていたマークIIだが、旧車の世界での人気はサッパリだ。チューニングベースとしてのポテンシャルに欠けていること、不良っぽい香りがしないことが理由だろうが、ローレルやスカイラインと比べると気の毒に思えてしまう。

コンパクトサイズの和製マッスルカーといえば、1971年にロータリーエンジン専用車としてデビューした「マツダ・サバンナ」のクーペ。マツダはそれまでは比較的ヨーロッパ寄りのデザインが多かったのだが、この初代サバンナで突然アメリカンに路線変更したのだ。

翌1972年に2代目にフルモデルチェンジした兄貴分の「ルーチェ」は、さらにアグレッシブな姿だった。ジウジアーロが手がけた端正な初代からは180度変身したギラギラした顔つきに、戸惑った向きも少なくなかったのではなかろうか。しかし、初代がモデル末期でほぼ放置状態だったこともあって、この押し出しの強い2代目によってルーチェは市場では復活を遂げたのだった。

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

オオカミの皮をかぶった羊

先に紹介したように、1970年に和製マッスルカーの先駆けともいえるコルト ギャランGTOをリリースしていた三菱。これまた前述したように同年には米クライスラーと資本提携を締結。初代コルト ギャランを「ダッジ・コルト」の名で北米市場で販売するようになった。

1973年にコルト ギャランはフルモデルチェンジして「ギャラン」に改名。初代よりおとなしい印象となったこの2代目も引き続き北米ではダッジ・コルトを名乗ったが、ヘッドライトを4灯式の国内仕様に対して2灯式とするなど顔つきを変えていた。その北米仕様のダッジ・コルトをベースに、1975年に国内向けに追加設定されたのが「ギャラン1600GT」である。

GTを名乗るものの、エンジンはなぜかシリーズで最もおとなしいシングルキャブ仕様の1.6リッター直4 SOHC。だが、ボディーは「ダッジ・ダート」や「プリムス・ダスター」などコンパクト級のクライスラーのマッスルカーに通じる雰囲気のマスクを持ち、派手なサイドストライプが描かれていた。しかも2ドアハードトップだけでなく、4ドアセダンにも用意されていたのだ。前述したエンジンを含めて「オオカミの皮をかぶった羊」とでもいうか、不思議な存在だった。

とまあ、こんなふうに本家の流行をフォローする感じで、マッスルカー風味のモデルは1970年代の日本にも存在したのである。本家のような大パワーはなく多くはムード派だったが、絶対的に小さいサイズの制約のなかでなんとかその魅力を再現しようと試みたたたずまいは、今見るとなかなか味わい深いのである。

(文=沼田 亨/写真=ゼネラルモーターズ、フォード、ステランティス、日産自動車、トヨタ自動車、三菱自動車、マツダ、TNライブラリー/編集=藤沢 勝)

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

沼田 亨

1958年、東京生まれ。大学卒業後勤め人になるも10年ほどで辞め、食いっぱぐれていたときに知人の紹介で自動車専門誌に寄稿するようになり、以後ライターを名乗って業界の片隅に寄生。ただし新車関係の仕事はほとんどなく、もっぱら旧車イベントのリポートなどを担当。

-

核はやはり「技術による先進」 アウディのCEOがF1世界選手権に挑戦する意義を語る 2026.2.13 いよいよF1世界選手権に参戦するアウディ。そのローンチイベントで、アウディCEO兼アウディモータースポーツ会長のゲルノート・デルナー氏と、F1プロジェクトを統括するマッティア・ビノット氏を直撃。今、世界最高峰のレースに挑む理由と、内に秘めた野望を聞いた。

-

ホンダアクセスが手がけた30年前の5代目「プレリュード」に「実効空力」のルーツを見た 2026.2.12 ホンダ車の純正アクセサリーを手がけるホンダアクセスがエアロパーツの開発に取り入れる「実効空力」。そのユニークなコンセプトの起点となった5代目「プレリュード」と最新モデルに乗り、空力パーツの進化や開発アプローチの違いを確かめた。

-

誰にいくらでどうやって? トヨタの「GR GT」の販売戦略を大胆予測 2026.2.11 トヨタが「GR GT」で世のクルマ好きを騒がせている。文字どおり一から開発したV8エンジン搭載のスーパースポーツだが、これまでのトヨタのカスタマーとはまるで違う人々に向けた商品だ。果たしてどんな戦略で、どんな人々に、どんな価格で販売するのだろうか。

-

ガス代は下落しハイブリッド好調 では“燃費の相場”はどうなっている? 2026.2.9 暫定税率は廃止となり、高止まりしていた燃料代は下落。一方でBEV化の速度は下がり、ハイブリッド車需要が高まっている。では、2026年現在の燃費はいかほどか? 自動車購入時の目安になるであろう“燃費の相場”について考える。

-

ホンダの「Hマーク」がいよいよ刷新! ブランドロゴ刷新の経緯とホンダのねらい 2026.2.6 長く親しまれたホンダ四輪車のロゴ、通称「Hマーク」がついに刷新!? 当初は「新しい電気自動車用」とされていた新Hマークは、どのようにして“四輪事業全体の象徴”となるに至ったのか? 新ロゴの適用拡大に至る経緯と、そこに宿るホンダの覚悟を解説する。

-

![核はやはり「技術による先進」 アウディのCEOがF1世界選手権に挑戦する意義を語る]() NEW

NEW

核はやはり「技術による先進」 アウディのCEOがF1世界選手権に挑戦する意義を語る

2026.2.13デイリーコラムいよいよF1世界選手権に参戦するアウディ。そのローンチイベントで、アウディCEO兼アウディモータースポーツ会長のゲルノート・デルナー氏と、F1プロジェクトを統括するマッティア・ビノット氏を直撃。今、世界最高峰のレースに挑む理由と、内に秘めた野望を聞いた。 -

![第860回:ブリヂストンの設計基盤技術「エンライトン」を用いて進化 SUV向けタイヤ「アレンザLX200」を試す]() NEW

NEW

第860回:ブリヂストンの設計基盤技術「エンライトン」を用いて進化 SUV向けタイヤ「アレンザLX200」を試す

2026.2.13エディターから一言ブリヂストンのプレミアムSUV向けコンフォートタイヤ「アレンザLX100」の後継となるのが、2026年2月に発売された「アレンザLX200」。「エンライトン」と呼ばれる新たな設計基盤技術を用いて開発された最新タイヤの特徴を報告する。 -

![三菱デリカミニTプレミアム DELIMARUパッケージ(前編)]()

三菱デリカミニTプレミアム DELIMARUパッケージ(前編)

2026.2.12あの多田哲哉の自動車放談イメージキャラクターの「デリ丸。」とともに、すっかり人気モノとなった三菱の軽「デリカミニ」。商品力の全体的な底上げが図られた新型のデキについて、元トヨタのエンジニア、多田哲哉さんが語る。 -

![ホンダアクセスが手がけた30年前の5代目「プレリュード」に「実効空力」のルーツを見た]()

ホンダアクセスが手がけた30年前の5代目「プレリュード」に「実効空力」のルーツを見た

2026.2.12デイリーコラムホンダ車の純正アクセサリーを手がけるホンダアクセスがエアロパーツの開発に取り入れる「実効空力」。そのユニークなコンセプトの起点となった5代目「プレリュード」と最新モデルに乗り、空力パーツの進化や開発アプローチの違いを確かめた。 -

![第948回:変わる時代と変わらぬ風情 「レトロモビル2026」探訪記]()

第948回:変わる時代と変わらぬ風情 「レトロモビル2026」探訪記

2026.2.12マッキナ あらモーダ!フランス・パリで開催されるヒストリックカーの祭典「レトロモビル」。客層も会場も、出展内容も変わりつつあるこのイベントで、それでも変わらぬ風情とはなにか? 長年にわたりレトロモビルに通い続ける、イタリア在住の大矢アキオがリポートする。 -

![第287回:宝石を盗んで西海岸のハイウェイを駆け抜けろ! 『クライム101』]()

第287回:宝石を盗んで西海岸のハイウェイを駆け抜けろ! 『クライム101』

2026.2.12読んでますカー、観てますカーハイウェイ101で発生する宝石盗難事件はいつも迷宮入り。「ダッジ・チャレンジャー」で素早く逃走する犯人の犯罪心得は、殺さず、傷つけず、証拠を残さないこと。泥棒、刑事、保険ブローカーが華麗なる頭脳戦を繰り広げる!