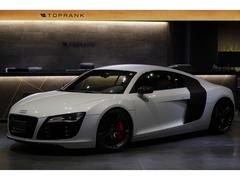

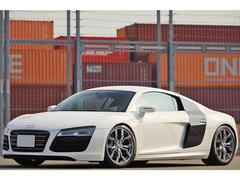

アウディR8 V10プラスクーペ5.2 FSIクワトロ(4WD/7AT)

最後の砦 2016.10.13 試乗記 「アウディR8」の上級グレード「V10プラスクーペ5.2 FSIクワトロ」に試乗。スーパースポーツとて“ダウンサイジングターボ化”が避けられないこの時代、R8は大排気量の自然吸気エンジンが楽しめる最後の砦(とりで)だ。610psを発する5.2リッターV10自然吸気ユニットは、われわれに何を訴えかけてくるのだろうか。インテリジェンスを武器に

「ホンダNSX」が2370万円のプライスタグを付けたことがちょっとした話題になっているが、それを考える上でもいまアウディR8に試乗するのは、とても面白いとボクは感じた。

なぜならこのR8というプレミアムスポーツカーも、もはやオーバー2000万円が当たり前となったこのカテゴリーに、NSXと同じくインテリジェンスを武器として参入しているからである。ただその表現方法は、ちょっと違う。

ちなみに初代R8が登場したのは、いまから9年前の2007年。当時の価格は、4.2リッターのV型8気筒FSIエンジンを搭載して1670万円だった(それでも十分高額だが)。そして翌年に5.2リッターV10 FSIが登場し、1994万円に。翌年の価格改定によって、ついに大台に乗り、2012万円となった。

そして2代目となったR8に乗る。しかもこのR8からは、V8エンジンが廃止されV10オンリーとなった。今回試乗したのは、その最上位グレードとなるV10プラス5.2 FSIクワトロである。

R8が素晴らしいのは、80km/hで走っていても“納得できる”ことだ。

それは社会性というものを重視するこれからの時代において、とても重要な性能になると思う。「ロードテイスト性能」とでも言おうか。

単に乗り心地がよいのではない。そんなの当たり前だ。

むしろそれに関してR8は、超高速域での安定性を担保するために用意された大径タイヤが、時折コツコツとオシリを突き上げることもある。この点だけで言うと同じコンポーネンツを使う、「ランボルギーニ・ウラカン」の方がラグジーな感じさえする。

低速域でも退屈にならない

では、何がよいのか? それは、ドイツ車の味。もっと言えば、フォルクスワーゲングループの中における、アウディの乗り味がしっかりと低速域から実現されていることだ。

鍛え上げられたボディーがもたらす動きの正確さ。安定感がありながらも重さを感じさせないその身のこなしは、アルミスペースフレームの軽さと、それを要所要所カーボンで補強したシャシーのたまものだろう。ステアリングの取り付け剛性も非常に高く、サスペンションの伸縮が手のひらで読み取れる。トランスミッションは7段と、流れの速いこの世界においてはコンサバな段数となっているが、そのつながり感や変速スピードには文句の付けようがない。というかDCTの制御はアウディが一番優れている。たとえば同じ一族であるポルシェなどは、そのクラッチミートをあえて強めることで、スポーツカーらしさを強調しているフシがある。しかしアウディは、どこまでもクールに、しかしながらきちんとその高性能ぶりを乗り手に伝えるつながり方をする。

これこそがアウディ車全体に通じる精緻さであり、技術によるインテリジェンスである。それが、運動性能を第一としたスポーツカーだと、よりわかりやすく、濃密に味わえる。だからR8は、その性能を解き放たなくても、質感で楽しめるのだ。

NSXのロードテイストに多くのジャーナリストたちが幾分退屈を感じているのは、ホンダにこうした主張が少ないからだと思う。もっとも、NSXはきちんとトラックで走らせれば、その素晴らしさがわかる。しかし、ロードテイストで表現するのは技術ではなく乗り心地だと思っているから、退屈されてしまう。これはトヨタが初めて「セルシオ」を世に出したときと同じ方法論だが、セルシオはセダンであるからまだよかった。ともかくこの過剰なおもてなしを重んじる性質は、日本人の気質なのだろう。

噛みごたえがある

その点アウディは、クールなふりして我が強い。インテリぶって、野蛮。だから噛みごたえがある。一流のレストランで極上のサーブを受けており、その肉質も最上級ではあるけれど、赤身の肉なのだ。日本人が極上をイメージするのは、“サシ”のたっぷり入った霜降り肉だと思うけれど、そこは文化がまったく違う。

よってR8の性能を奥歯でしっかりと噛み込めば、それはもう半端なくジューシーなのは想像に難くない。フロントにエンジンを搭載しないミドシップのハンドリングは、シャープ過ぎずリニアに味付けされている。アルミシャシー特有の反発感がフロントスプリングの伸縮から伝わってくるものの、それが個性と感じられるところまでにうまくとどめられており、むしろその身のこなしの素早さにメリットを感じる。

駆動方式は4WDだが、日常でそのフロントトルクによるアンダーステアを感じることは一切ない。それがビスカスカップリングから多板クラッチ式になったディファレンシャルの動きによってもたらされるシームレス感なのか、そもそもオンロードではフロントのトルクがそれほど発揮されていないのかはわからないが(ここは、NSXの方がSH-AWDの優位性を主張する)。

大人の男心を魅了する

エンジンは日常域での音量や鼓動、質量感がベストバランス。そしてスポーツ・エキゾーズトボタンをひと押しすると、サイレンサーのバルブが開放されてV10のピュアサウンドが鳴り響く。そう、アウディ(とランボルギーニ)は、はやりのダウンサイジングターボではなく、自然吸気エンジンを採用する“最後の砦”なのだ。

フェラーリのように(といっても先代「458イタリア」になるが)、これみよがしなバリトンをまき散らすことはないが、コーン! と突き抜けるサウンドは明瞭。精密機械が強大なトルクとパワー(560Nmと610ps)を紡ぎ出していることを実感できる喜びは、大人の男心をくすぐりまくる。

ただしスタンダードなV10(540ps、540Nm)との差を明確にすることは、ロードテストではできなかった。その出力差は、20Nm増やされたトルクを8250rpm(レブリミットは両者同じ)まで回したときに生み出されるのだろうが、それをオープンロードで確認するのは無理だ。

またV8がラインナップから外されながらも開発中とうわさされているから、今後のエミッションに対応したユニットを、これで提案するのかもしれない(あくまで勝手な臆測だが)。そういう意味でNSXは、このジャンルにモーターを初めて持ち込んだことが、もっと大きく評価されていい。

そこから先はサーキットで

ここまでジューシーな赤身肉を、ひとくち噛んだだけでお預けされてしまうのはとても殺生な話なのだが、それでもフラストレーションがたまらないのは、前述の通りR8がこの領域からアウディらしさをきっちりと与えてくれるからである。そしてオーナーであれば、この性能を解き放つステージ(サーキットトラックだろう)にいつかは行きたい! と前向きな希望を持てるはずである。

ボクがR8(V10)に初めて乗ったのは、富士スピードウェイでのテストだった。このときはまだ初めてのミドシップにハンドリングが定まらず、クワトロシステムながらかなりオーバーステアだった挙動に戸惑った。

しかし2代目R8は、そのレーシング版である「LMS」の活躍を見てもわかる通り、最上級の完成度を持ったスポーツカーに仕上がっているはずである(GT3規格のマシンは、ベースモデルの基本性能が問われるのだ)。

ちなみにボクもあと数日で、R8をトラックで走らせる機会を得る。それがいまから楽しみでならない。

(文=山田弘樹/写真=小林俊樹)

テスト車のデータ

アウディR8 V10プラスクーペ5.2 FSIクワトロ

ボディーサイズ:全長×全幅×全高=4426×1940×1240mm

ホイールベース:2650mm

車重:1630kg

駆動方式:4WD

エンジン:5.2リッターV10 DOHC 40バルブ

トランスミッション:7段AT

最高出力:610ps(449kW)/8250rpm

最大トルク:57.1kgm(560Nm)/6500rpm

タイヤ:(前)245/30ZR20 90Y/(後)305/30ZR20 103Y(ピレリPゼロ)

燃費:--km/リッター

価格:2906万円/テスト車=3079万円

オプション装備:ボディーカラー カモフラージュグリーン マットエフェクト(76万円)/アルミホイール 10スポークYデザイン グロスブラック 8.5J×20(鍛造)(0円)/サイドブレード マットチタン(0円)/ヘッドライニング アルカンターラ ダイヤモンドステッチング(49万円)/エクステリアミラー 電動調整&格納機能 自動防げん機能 ヒーター(0円)/バング&オルフセン サウンドシステム(27万円)/ファインナッパレザー(スポーツシート)電動調整機能(21万円)/TVチューナー(0円)

テスト車の年式:2016年型

テスト開始時の走行距離:4322km

テスト形態:ロードインプレッション

走行状態:市街地(3)/高速道路(7)/山岳路(0)

テスト距離:197.3km

使用燃料:37.0リッター(ハイオクガソリン)

参考燃費:5.3km/リッター(満タン法)/6.1km/リッター(車載燃費計計測値)

山田 弘樹

ワンメイクレースやスーパー耐久に参戦経験をもつ、実践派のモータージャーナリスト。動力性能や運動性能、およびそれに関連するメカニズムの批評を得意とする。愛車は1995年式「ポルシェ911カレラ」と1986年式の「トヨタ・スプリンター トレノ」(AE86)。

-

ホンダ・シビック タイプR/ヴェゼルe:HEV RS 純正アクセサリー装着車【試乗記】 2026.1.26 ホンダアクセスが手がける純正パーツを装着した最新ラインナップのなかから、「シビック タイプR」と「ヴェゼルe:HEV RS」に試乗。独自のコンセプトとマニアックなこだわりでつくられたカスタマイズパーツの特徴と、その印象を報告する。

-

トヨタbZ4X Z(4WD)【試乗記】 2026.1.24 トヨタの電気自動車「bZ4X」の一部改良モデルが登場。「一部」はトヨタの表現だが、実際にはデザインをはじめ、駆動用の電池やモーターなども刷新した「全部改良」だ。最上級グレード「Z」(4WD)の仕上がりをリポートする。

-

アウディA5 TDIクワトロ150kW(4WD/7AT)【試乗記】 2026.1.21 「アウディA5」の2リッターディーゼルモデルが登場。ただでさえトルクフルなエンジンに高度な制御を自慢とするマイルドハイブリッドが組み合わされたリッチなパワートレインを搭載している。260km余りをドライブした印象をリポートする。

-

プジョー208 GTハイブリッド(FF/6AT)【試乗記】 2026.1.20 「プジョー208」にマイルドハイブリッド車の「GTハイブリッド」が登場。仕組みとしては先に上陸を果たしたステランティス グループの各車と同じだが、小さなボディーに合わせてパワーが絞られているのが興味深いところだ。果たしてその乗り味は?

-

ベントレー・コンチネンタルGTアズール(4WD/8AT)【試乗記】 2026.1.19 ベントレーのラグジュアリークーペ「コンチネンタルGT」のなかでも、ウェルビーイングにこだわったという「アズール」に試乗。控えめ(?)な680PSのハイブリッドがかなえる走りは、快適で満ち足りていて、ラグジュアリーカーの本分を感じさせるものだった。

-

![スズキ・ワゴンR ZL(FF/5MT)【試乗記】]() NEW

NEW

スズキ・ワゴンR ZL(FF/5MT)【試乗記】

2026.1.28試乗記スズキの「ワゴンR」がマイナーチェンジ。デザインを変更しただけでなく、予防安全装備もアップデート。工場設備を刷新してドライバビリティーまで強化しているというから見逃せない。今や希少な5段MTモデルを試す。 -

![クワッドモーター搭載で過去にないパフォーマンス BMWが示したBEV版「M3」の青写真]() NEW

NEW

クワッドモーター搭載で過去にないパフォーマンス BMWが示したBEV版「M3」の青写真

2026.1.28デイリーコラムBMW Mが近い将来に市場投入を図る初のピュア電気自動車の骨子を発表した。車種は明かされていないものの、「BMW Mノイエクラッセ」と呼ばれており、同時に公開された写真が小型セダンであることから、おそらく次期型「M3」と思われる。その技術的特徴を紹介する。 -

![第100回:コンパクトSUV百花繚乱(前編) ―デザイン的にも粒ぞろい! 老若男女をメロメロにする人気者の実情―]() NEW

NEW

第100回:コンパクトSUV百花繚乱(前編) ―デザイン的にも粒ぞろい! 老若男女をメロメロにする人気者の実情―

2026.1.28カーデザイン曼荼羅日本国内でも、海外でも、今や自動車マーケットで一大勢力となっているコンパクトSUV。ちょっと前までマイナーな存在だったこのジャンルは、なぜ老若男女をメロメロにする人気者となったのか? 話題の車種を俯瞰(ふかん)しつつ、カーデザインの識者と考えた。 -

![“走行性能がいいクルマ”と“運転しやすいクルマ”は違うのか?]()

“走行性能がいいクルマ”と“運転しやすいクルマ”は違うのか?

2026.1.27あの多田哲哉のクルマQ&Aクルマの「走行性能の高さ」と「運転のしやすさ」は本来、両立できるものなのか? 相反するようにも思える2つ特性の関係について、車両開発のプロである多田哲哉が語る。 -

![スバル・ソルテラET-HS(4WD)【試乗記】]()

スバル・ソルテラET-HS(4WD)【試乗記】

2026.1.27試乗記“マイナーチェンジ”と呼ぶにはいささか大きすぎる改良を受けた、スバルの電気自動車(BEV)「ソルテラ」。試乗を通して、劇的に改善した“BEVとしての性能”に触れていると、あまりに速いクルマの進化がもたらす、さまざまな弊害にも気づかされるのだった。 -

![【番外編】バイパー、磐越を駆ける]()

【番外編】バイパー、磐越を駆ける

2026.1.27バイパーほったの ヘビの毒にやられましてwebCG編集部員が、排気量8リッターの怪物「ダッジ・バイパー」で福島・新潟を縦走! 雄大な吾妻連峰や朋友との酒席で思った、自動車&自動車評論へのふとしたギモンとは。下手の考え休むに似たり? 自動車メディアの悩める子羊が、深秋の磐越を駆ける。