第2回:独創のGT-R

技術とプライドの6気筒エンジン

2017.07.13

自動車ヒストリー

日産がレースでの必勝を期して投入した「スカイライン」のハイパフォーマンスモデル「GT-R」。あまたの逸話に彩られた同車の歴史を、その前身である「プリンス・スカイラインGT」のエピソードとともに紹介する。

日本グランプリから始まった“スカG伝説”

“スカG伝説”が生まれたのは、1964年の第2回日本グランプリである。1周だけだったが、生沢 徹のドライブするプリンス・スカイラインGTが式場壮吉の「ポルシェ904」の前を走った。ピュアスポーツカーを従えて走る雄姿は人々の目に焼き付けられる。この瞬間から、スカイラインはレースで戦うことを宿命づけられた。

前年の第1回日本グランプリにもスカイラインは参戦している。ほぼノーマル状態の「スカイライン1500」で、レース用に改造されたライバルにはまったく歯がたたなかった。「勝てるクルマを作れ!」と指令され、チューニングに取り組んだのが桜井眞一郎である。彼は初代スカイラインから開発に関わり、1963年に発売された2代目からは開発主管となっていた。その後も7代目までスカイラインに関わることになる。

桜井は1.5リッター直列4気筒エンジンの改良に取り組み、大幅なパワーアップを果たした。すると、2リッタークラスのマシンも仕上げるように指示され、グロリアの直列6気筒エンジンもチューニングした。桜井は、このエンジンをスカイラインに積めば、GTクラスでも勝てるのではないかと考えた。4気筒用のエンジンルームには、大きな6気筒は入らない。鼻先を20cm伸ばして無理やり積みこむことにする。GT-IIクラスではポルシェには敗れたものの2位から6位までを独占する圧倒的な力を見せつけた。

ホモロゲーション取得のために作られた100台は瞬く間に売り切れ、翌年2月にはウェーバー製キャブレターを3連装した125馬力のスカイライン2000GT(S54B)が発売された。一方、レースでの戦いはプロトタイプレーシングカーの「R380」に受け継がれる。エンジンはスカイラインGTのG7型をベースにしたGR8型で、ヘッドをDOHC化して200馬力を得ていた。1966年の第3回日本グランプリではワンツーフィニッシュを果たし、その後も後継モデルの「R381」が1968年の第5回大会で、「R382」が1969年の第6回大会で優勝している。

車両価格の半分がエンジンだったPGC10

第3回日本グランプリでの勝利の直後、1966年8月にプリンス自動車は日産自動車に吸収合併される形で消滅した。しかしスカイラインの開発はそのまま日産で継続され、1968年にはフルモデルチェンジを受けて3代目スカイライン(C10)が登場した。CMキャンペーンから「愛のスカイライン」と呼ばれるようになったモデルである。プリンスの1.5リッターエンジンが受け継がれており、実用的なセダンとして十分な性能を備えていた。一方で、スカGの走りを知る人々の中ではスポーツバージョンに期待する声が高まっていた。

2カ月後に「2000GT」が登場するが、それは想像とは違うクルマだった。6気筒エンジンを搭載していたものの、日産製のL20型だったのである。シングルキャブレター仕様で105馬力という数字は、S54Bを知る者には物足りなかった。待望のマシンは、東京モーターショーで発表された。展示車のノーズに積まれていたエンジンは、R380のGR8型をデチューンしたものだったのである。

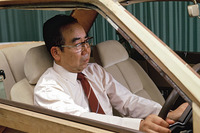

1969年2月、「日産スカイライン2000GT-R」が発売された。PGC10のコードネームで呼ばれるこのモデルは、一見すればおとなしい4ドアセダンである。ただ、フロントノーズにはパワフルなS20型エンジンを搭載していた。最高出力160馬力というのは当時としては異例のハイパワーで、何よりもレーシングエンジンの血統を継いでいることが心に響いた。

車両価格は150万円で、2000GTの86万円に比べるととてつもなく高価だった。ヒーターもラジオもついていない状態での価格である。エンジンを単体で買うと70万円だったので、車両価格の約半分にあたる。DOHC 4バルブの直列6気筒エンジンは、それほどの価値を持っていたのだ。

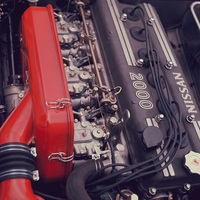

固定ボルトが異常に多いエンジン

この6気筒エンジンには、プリンスの母体である中島飛行機で誉エンジンを設計した中川良一が関わっている。シビアな飛行機の世界で培った技術が盛り込まれているのだ。オーバークオリティーといわれるほど余裕を持った設計で、高い耐久性を持っていた。理想を追求するあまり重量は増えてしまったが、市販車で160馬力だった最高出力は、カムシャフトやキャブレターを交換するだけで200馬力をオーバーするポテンシャルを秘めていた。最高出力を発生するのは市販車で7000rpm、レースでは9000rpmまで回しても壊れなかったという。

固定ボルトが異常に多いことも特徴となっている。通常のヘッドボルトに加え、S20にはブロックを貫通して締め付けるスタッドボルトがあった。L20に比べると、約2倍の本数である。クランクシャフトの固定にも、上下だけでなく左右からのボルトを使った。ブロックの剛性を高めるために、通常では考えられない方法が採用されたのだ。

突出していたのはパワーユニットだけではない。足まわりには、日産が「ローレル」や「ブルーバード」で試みた、前:ストラット、後:セミトレーリングアームというBMWスタイルのサスペンション形式を採用した。フロントにディスクブレーキを使い、トランスミッションはポルシェタイプの5段である。至るところに、考え得る最高のテクノロジーが注ぎ込まれていた。

GT-Rは当然のように即座にレースに投入された。1969年5月3日のJAFグランプリTSレースがデビュー戦である。辛勝ではあったが勝利をおさめ、ここから破竹の連勝が始まった。同年10月10日の日本グランプリ前座レースでは、1位から8位までを独占する強さを見せている。ソレックスのキャブレターに代えてルーカス製インジェクションが与えられており、250馬力を超えるパワーを絞り出していたようだ。

1970年代に入ると、高橋国光のドライブでさらに強さを発揮するようになる。立ちはだかったのは、マツダの送り込んだロータリーエンジン搭載マシンだ。1970年5月3日のJAFグランプリTSレースに「ファミリア ロータリークーペ」が現れ、GT-R対ロータリーの対決が始まった。この大会では熟成を深めていたGT-Rがワンツーフィニッシュでファミリアを退け、その後も連勝記録を伸ばした。

ハードトップボディーで連勝記録を伸ばす

ロータリー勢が実力を高めていく中、GT-Rは強力な武器を手に入れる。1970年10月、スカイラインに2ドアハードトップが加わり、GT-RもセダンからハードトップのKPGC10型に変更されたのだ。ドアの数が少なくなっただけではなく、ホイールベースが70mm短縮されていた。この変更がプラスに働き、GT-Rはコーナリング時のバランスが大幅に向上した。車重も20kg軽量化している。

レース用のエンジンにはノーマルとは違う素材がふんだんに使われるようになった。コンロッドやバルブはもちろん、ボルトに至るまで軽量なチタン材が用いられている。KPGC10は1971年3月7日の鈴鹿でデビューし、クラス優勝を果たした。通算37連勝である。その後もGT-Rはロータリー勢との戦いを繰り広げ、ねばり強く勝利を重ねていった。解釈や数え方で多少の増減はあるが、50に限りなく迫る連勝記録を打ち立てたのは間違いない。3年もの間、GT-Rは無敵だった。

1972年にスカイラインはフルモデルチェンジされる。「ケンとメリーのスカイライン」というCMから、“ケンメリ”の通称で親しまれたモデルである。GT-Rを期待する声は強く、翌年1月にハードトップ2000GT−Rがラインナップに加わった。S20エンジンを受け継ぎ、迫力のあるオーバーフェンダーを装備していた。しかし、このモデルがサーキットを走ることはなかった。ボディーが大型化して重量も増加し、ロータリー勢と戦えるだけの性能が得られなかったからだ。

ケンメリGT-Rの製造はわずか4カ月で終了し、総生産台数は197台にとどまった。1973年になるとオイルショックが発生し、スポーツカーは逆風にさらされることになる。GT-Rの名は、次の代のモデルになっても封印されたままだった。良質な実用車としてのスカイラインは売り上げを伸ばしたが、レースでの活躍は過去のものとなった。

1989年、8代目スカイラインのR32でGT-Rが復活する。FRベースの可変4WDシステムと4輪操舵というハイテクで武装した画期的なモデルだった。R33、R34とこの路線が続いたが、2002年に生産が終了した。2007年に登場したのは、スカイラインの名を冠さず単に「GT-R」を車名とするモデルである。ハイテクにはさらに磨きがかかり、素のままでもサーキットで戦えるポテンシャルを持つ。野生の荒削りな激しさを持っていたPGC10とはアプローチの仕方は異なるが、GT-Rは常に独創的なモデルであり続けている。

(文=webCG/イラスト=日野浦 剛)

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

鈴木 真人

名古屋出身。女性誌編集者、自動車雑誌『NAVI』の編集長を経て、現在はフリーライターとして活躍中。初めて買ったクルマが「アルファ・ロメオ1600ジュニア」で、以後「ホンダS600」、「ダフ44」などを乗り継ぎ、新車購入経験はなし。好きな小説家は、ドストエフスキー、埴谷雄高。好きな映画監督は、タルコフスキー、小津安二郎。

-

第105回:資本主義のうねりを生んだ「T型フォード」

20世紀の社会を変えた大量生産と大量消費 2021.7.21 世界初の大量生産車となり、累計で1500万台以上が販売された「T型フォード」。このクルマとヘンリー・フォードが世にもたらしたのは、モータリゼーションだけではなかった。自動車を軸にした社会の変革と、資本主義の萌芽(ほうが)を振り返る。 -

第104回:世界を制覇した“普通のクルマ”

トヨタを支える「カローラ」の開発思想 2021.7.7 日本の大衆車から世界のベストセラーへと成長を遂げた「トヨタ・カローラ」。ライバルとの販売争いを制し、累計販売台数4000万台という記録を打ち立てたその強さの秘密とは? トヨタの飛躍を支え続けた、“小さな巨人”の歴史を振り返る。 -

第103回:アメリカ車の黄金期

繁栄が増進させた大衆の欲望 2021.6.23 巨大なボディーにきらびやかなメッキパーツ、そそり立つテールフィンが、見るものの心を奪った1950年代のアメリカ車。デトロイトの黄金期はいかにして訪れ、そして去っていったのか。自動車が、大国アメリカの豊かさを象徴した時代を振り返る。 -

第102回:「シトロエンDS」の衝撃

先進技術と前衛的デザインが示した自動車の未来 2021.6.9 自動車史に名を残す傑作として名高い「シトロエンDS」。量販モデルでありながら、革新的な技術と前衛的なデザインが取り入れられたこのクルマは、どのような経緯で誕生したのか? 技術主導のメーカーが生んだ、希有(けう)な名車の歴史を振り返る。 -

第101回:スーパーカーの熱狂

子供たちが夢中になった“未来のクルマ” 2021.5.26 エキゾチックなスタイリングと浮世離れしたスペックにより、クルマ好きを熱狂させたスーパーカー。日本を席巻した一大ブームは、いかにして襲来し、去っていったのか。「カウンタック」をはじめとした、ブームの中核を担ったモデルとともに当時を振り返る。

-

![インディアン・チーフ ヴィンテージ(6MT)【海外試乗記】]() NEW

NEW

インディアン・チーフ ヴィンテージ(6MT)【海外試乗記】

2026.2.6試乗記アメリカの老舗、インディアンの基幹モデル「チーフ」シリーズに、新機種「チーフ ヴィンテージ」が登場。このマシンが、同社のラインナップのなかでも特別な存在とされている理由とは? ミッドセンチュリーの空気を全身で体現した一台に、米ロサンゼルスで触れた。 -

![ホンダの「Hマーク」がいよいよ刷新! ブランドロゴ刷新の経緯とホンダのねらい]() NEW

NEW

ホンダの「Hマーク」がいよいよ刷新! ブランドロゴ刷新の経緯とホンダのねらい

2026.2.6デイリーコラム長く親しまれたホンダ四輪車のロゴ、通称「Hマーク」がついに刷新!? 当初は「新しい電気自動車用」とされていた新Hマークは、どのようにして“四輪事業全体の象徴”となるに至ったのか? 新ロゴの適用拡大に至る経緯と、そこに宿るホンダの覚悟を解説する。 -

![ライバルはGR? ホンダが発表したHRCのモデルラインナップとその狙いに迫る]()

ライバルはGR? ホンダが発表したHRCのモデルラインナップとその狙いに迫る

2026.2.5デイリーコラムホンダが東京オートサロン2026で、HRC(ホンダ・レーシング)の名を冠したコンセプトモデルを6台同時に発表した。ホンダのカスタマイズカーとして知られるモデューロや無限との違い、そしてHRCをメジャーシーンに押し上げる真の狙いを解説する。 -

![スズキeビターラZ(4WD)/eビターラZ(FWD)【試乗記】]()

スズキeビターラZ(4WD)/eビターラZ(FWD)【試乗記】

2026.2.5試乗記スズキから初の量販電気自動車(BEV)「eビターラ」がいよいよ登場! 全長4.3mで、航続距離433~520km(WLTCモード)、そして何よりこのお値段! 「By Your Side」を標榜(ひょうぼう)するスズキ入魂のBEVは、日本のユーザーにも喜ばれそうな一台に仕上がっていた。 -

![第947回:秒殺で当確? 新型「ルノー・クリオ」が販売店にやってきた!]()

第947回:秒殺で当確? 新型「ルノー・クリオ」が販売店にやってきた!

2026.2.5マッキナ あらモーダ!欧州で圧巻の人気を誇る「ルノー・クリオ(日本名:ルーテシア)」がついにフルモデルチェンジ! 待望の新型は市場でどう受け止められているのか? イタリア在住の大矢アキオが、地元のディーラーにやってきた一台をつぶさにチェック。その印象を語った。 -

![第101回:コンパクトSUV百花繚乱(後編) ―理由は“見た目”だけにあらず! 天下を制した人気者の秘密と課題―]()

第101回:コンパクトSUV百花繚乱(後編) ―理由は“見た目”だけにあらず! 天下を制した人気者の秘密と課題―

2026.2.4カーデザイン曼荼羅今や世界的にマーケットの主役となっているコンパクトSUV。なかでも日本は、軽にもモデルが存在するほどの“コンパクトSUV天国”だ。ちょっと前までニッチだった存在が、これほどの地位を得た理由とは? カーデザインの識者と考えた。