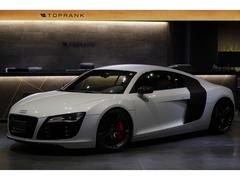

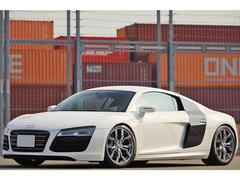

アウディR8クーペ V10プラス5.2 FSIクワトロ(4WD/7AT)

これは民主化されたレーシングカーだ! 2017.09.12 試乗記 アウディスポーツのレーシングマインドを具現したスーパースポーツカー「R8」。いまや貴重ともいえる自然吸気のV10ユニットを搭載する4WDスポーツの実力を、あらためて富士スピードウェイで解き放った。その実力をサーキットで解放

アウディのフラッグシップスポーツであるR8。その高性能版であるV10プラス5.2 FSIクワトロに、サーキットで試乗することができた。とうとう610psのパワーを、全開で路面にたたきつけられる日が来たのである。

そのステージとなったのは、国内最長の1.5kmに及ぶストレートを持つ富士スピードウェイ。ただし当日はアウディのカスタマー用のイベントプログラムにわれわれジャーナリストの試乗も組み込まれていたため、セッション数が2回と少なかった。また超高額車の習わしとしてだろう、プロドライバーによる先導車が付く試乗形式とされたことから、その最高速もメーター読み260km/h付近、正確に言えば「パナソニック看板からアクセルオフ」というシチュエーションでしか試せなかったことを、最初にお断りしておこう。

しかしそれでも、とてもオープンロードでは試せない領域のチェックが少なからずできたつもりなので、それをみなさんに熱くお伝えできればと思う。

まずR8で感心したのは、速度が上がるほどに高まる快適性だった。ロードユースで若干の硬さを感じたサスペンション、もっと言えば20インチで30偏平というハイトの低いタイヤのサイド剛性は、しかるべき速度域でR8の速さを支えるためのものだったということが、この試乗でハッキリと証明された。

なめらかで軽やか

たとえアウディドライブセレクトを「ダイナミック」へと切り替えても、ダンパーが突っ張る感触はまるでない。ブレーキングで荷重をかければしなやかに縮み、タイヤのグリップ感をじわりと上げてから舵を切れば、スムーズにGは横方向へと移行する。

そのなめらかな“裏ごし感”は圧倒的だ。同族のRS系モデルたちが言葉は悪いが“筋肉バカ”に思えてしまうほど摺動(しゅうどう)性はまろやかだった。ちなみに磁性流体ダンパーは4輪の減衰力を1000分の1秒単位で制御するという。そして当たり前なのだがその乗り味は、同じコンポーネンツを使う「ランボルギーニ・ウラカン」と非常に似ていた。

この快適性の核となっているのは、シャシー性能の高さだと思う。全体の14%をカーボン、86%アルミとしたボディーは、カーボンモノコックほど圧倒的な剛性を感じさせはしない。しかし1670kgという重量に対する剛性は保たれているように感じ、またアルミシャシー特有の反発感も感じられない。

またオイルパンを廃することでエンジン重心を下げるドライサンプユニットの採用や、クワトロ4WDシステムと7段Sトロニックがもたらす駆動系の遊びのなさ、そして床面をフラット化した空力など、すべてのシャシー要素が総合的に作用しながら、そのパフォーマンスを発揮しているのだと思う。その動きは非常に軽やかなのに、操縦性には不安がないのである。

もう少し“筋力”が欲しい

このシームレスな乗り味に華を添えるのはエンジンだ。いまや貴重な自然吸気のV10ユニットは、その回転の精緻さと、みなぎるパワーで自らの存在を純朴に、しかし力強くアピールする。その音色は高すぎず低すぎず乾いており、サウンドによる演出が感じられない代わりに5204ccの潤沢な排気量が、610psの最高出力を生み出す7800rpmまで、一気にそのクランクシャフトを回しきる。

540Nmのトルクを“圧倒的”と感じないのは、シャシー性能の高さによるものだろう。クワトロシステムのトラクションを強く意識することがないのは、4WDシステムだけがR8のスタビリティーを高めているわけではないからだと思われる。

この5.2リッターV10ユニットは、決してヒステリックに叫ぶわけではない。のけぞるような加速をするわけでもない。しかし右足のアクセル開度に忠実にパワーを絞り出し、力強く、そして伸びやかにパワーを解放する。総じてこのパワー感に身を委ねると、とことんピュアな快楽を味わうことができる。

一方、惜しい部分がこのR8 V10プラスにあるとすれば、それは「サーキットでの快適性」だろうか。これだけのパフォーマンスをつなぐフットワークが、簡単に言えばダルなのである。

サーキットの荷重領域では全体的なスプリングレートが低く、操舵に対する反応はやや鈍め、つまりアンダーステア基調だ。ステアリングギア比はダイナミックモードで13:1までクイック化されるとのことだが、それに見合ったサスペンション剛性が得られないため、ハンドリングにシャープさが足りない。それでもR8の評価が低くならないのは、ダブルウイッシュボーンや、ステアリングといった骨格部分の支持剛性が高いからだろう。

なおかつメンバーブッシュの剛性なのかエンジンマウントなのかはわからないが、高速領域からのフルブレーキングでは、リアアクスルがぐにゃりと動いてしまう感触がある。端的に言うと、シャシーとエンジンのパフォーマンスの高さに対して、それを結ぶサスペンションとブッシュの剛性が足りない。その上でクワトロシステムが高い安定性を保ってしまうから、マシンをコントロールしている感覚が薄いのである。

心臓は素晴らしく、骨格もたくましいアスリート気質。しかし筋力だけが、少し足りないとでも言おうか。

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

ここから先は「GT4」の役目

しかしこれは、アウディの意図的なセッティングだと思う。これだけのパワー、そしてシャシー性能の高さを、オープンロードで解放させないためのそれは自主規制であり、乗り心地要求の最低ラインなのだと思う。

はたまた、もしかしたら今のままでも、まっとうに走らせればR8 V10プラスは、ロールスピードこそ遅めでも、素晴らしい身のこなしでサーキットを駆け抜けるのかもしれない。しかし先導車付きのテイスティング走行では、その本性をチラ見することしかできなかった。

資料によればダイナミックモードではクワトロシステムがドリフトを安全に楽しめるようにサポートするらしい。要するに、ヨーモーメントを積極的に発生させながらスポーツドライビングができるということだと思うが、それを味わうまでには今回は至らなかった。

それでもハードブレーキングからの1コーナーや、セクター3の曲がり込んだレクサスコーナーや最終コーナーは、きれいにリアタイヤをスライドさせながらクルリと回り込み(ミドシップならではの動きだ)、アクセルオンで4WDのトラクションを生かして立ち上がるという、理想的な4WDスポーツの挙動を味わうこともできたから、その素性はやっぱり素晴らしいと言うことができる。

これだけの性能を持つスポーツカーは、一昔前なら間違いなく乗り手を選ぶモンスターか、レーシングカーしかなかったと思う。しかし恐ろしいもので、時代はそれを富裕層へ解放するようになったわけである。

ただR8の本性を解き放ちたいのであれば、ポルシェでいう「GT3」のような存在が必要だ。そしてそれは、当日パドックにひっそりとたたずんでいた「GT4」の役目なのかもしれない。

(文=山田弘樹/写真=荒川正幸/編集=竹下元太郎)

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

テスト車のデータ

アウディR8クーペ V10プラス5.2 FSIクワトロ

ボディーサイズ:全長×全幅×全高=4425×1940×1240mm

ホイールベース:2650mm

車重:1670kg

駆動方式:4WD

エンジン:5.2リッターV10 DOHC 40バルブ

トランスミッション:7段AT

最高出力:610ps(449kW)/8250rpm

最大トルク:560Nm(57.1kgm)/6500rpm

タイヤ:(前)245/30ZR20 90Y/(後)305/30ZR20 103Y(ピレリPゼロ)

燃費:--km/リッター

価格:2906万円/テスト車=--円

テスト車の年式:--年型

テスト開始時の走行距離:--km

テスト形態:トラックインプレッション

走行状態:市街地(--)/高速道路(--)/山岳路(--)

テスト距離:--km

使用燃料:--リッター(ハイオクガソリン)

参考燃費:--km/リッター

山田 弘樹

ワンメイクレースやスーパー耐久に参戦経験をもつ、実践派のモータージャーナリスト。動力性能や運動性能、およびそれに関連するメカニズムの批評を得意とする。愛車は1995年式「ポルシェ911カレラ」と1986年式の「トヨタ・スプリンター トレノ」(AE86)。

-

マツダCX-60 XDドライブエディション ナッパレザーパッケージ(4WD/8AT)【試乗記】 2026.1.14 「マツダCX-60」に新グレードの「XDドライブエディション ナッパレザーパッケージ」が登場。スポーティーさと力強さ、上質さを追求したというその中身を精査するとともに、国内デビューから3年を経た“ラージ商品群第1弾”の成熟度をチェックした。

-

カワサキKLX230シェルパS(6MT)【レビュー】 2026.1.13 その出来には“セロー乗り”も太鼓判!? カワサキのトレイルバイク「KLX230シェルパ」に、ローダウン仕様の「シェルパS」が登場。安心の足つき性で間口を広げた一台だが、実際に走らせてみると、ストリートでも楽しめるオールラウンダーに仕上がっていた。

-

メルセデス・ベンツC220dラグジュアリー(FR/9AT)【試乗記】 2026.1.12 輸入車における定番の人気モデル「メルセデス・ベンツCクラス」。モデルライフ中にも年次改良で進化し続けるこのクルマの、現在の実力はいかほどか? ディーゼルエンジンと充実装備が魅力のグレード「C220dラグジュアリー」で確かめた。

-

日産ルークス ハイウェイスターGターボ プロパイロットエディション(FF/CVT)【試乗記】 2026.1.10 日産の軽スーパーハイトワゴン「ルークス」がフルモデルチェンジ。「見えない危険が……」のテレビCMでお茶の間をにぎわせているが、走る、曲がる、止まるをはじめとしたクルマ全体としての仕上がりはどうか。最上級グレードをテストした。

-

スズキDR-Z4S(5MT)【レビュー】 2026.1.7 スズキから400ccクラスの新型デュアルパーパスモデル「DR-Z4S」が登場。“Ready 4 Anything”を標榜(ひょうぼう)するファン待望の一台は、いかなるパフォーマンスを秘めているのか? 本格的なオフロード走行も視野に入れたという、その走りの一端に触れた。

-

![フェラーリ12チリンドリ(後編)]() NEW

NEW

フェラーリ12チリンドリ(後編)

2026.1.18思考するドライバー 山野哲也の“目”レーシングドライバー山野哲也が「フェラーリ12チリンドリ」に試乗。前編では伝家の宝刀であるV12エンジンを絶賛した山野。後編ではコンビを組むシャシーの印象を余すところなく聞いてみた。 -

![BYDシールAWD(4WD)【試乗記】]()

BYDシールAWD(4WD)【試乗記】

2026.1.17試乗記BYDのBEVサルーン「シール」の機能アップデートモデルが登場。強化のポイント自体はそれほど多くないが、4WDモデルの「シールAWD」は新たに電子制御式の可変ダンパーを装備したというから見逃せない。さまざまなシーンでの乗り心地をチェックした。 -

![新生ノートンがいよいよ始動! 名門の復活を担う次世代モーターサイクルの姿に迫る]()

新生ノートンがいよいよ始動! 名門の復活を担う次世代モーターサイクルの姿に迫る

2026.1.16デイリーコラム英国のモーターサイクル史にあまたの逸話を残してきた名門、ノートンが、いよいよ再始動! その数奇な歴史を振り返るとともに、ミラノで発表された4台の次世代モデルを通して、彼らが思い描く未来像に迫った。 -

![第858回:レースの技術を市販車に! 日産が「オーラNISMO RSコンセプト」で見せた本気]()

第858回:レースの技術を市販車に! 日産が「オーラNISMO RSコンセプト」で見せた本気

2026.1.15エディターから一言日産が「東京オートサロン2026」で発表した「オーラNISMO RSコンセプト」。このクルマはただのコンセプトカーではなく、実際のレースで得た技術を市販車にフィードバックするための“検証車”だった! 新しい挑戦に込めた気概を、NISMOの開発責任者が語る。 -

![ルノー・グランカングー クルール]()

ルノー・グランカングー クルール

2026.1.15画像・写真3列7座の新型マルチパーパスビークル「ルノー・グランカングー クルール」が、2026年2月5日に発売される。それに先駆けて公開された実車の外装・内装を、豊富な写真で紹介する。 -

![市街地でハンズオフ運転が可能な市販車の登場まであと1年 日産の取り組みを再確認する]()

市街地でハンズオフ運転が可能な市販車の登場まであと1年 日産の取り組みを再確認する

2026.1.15デイリーコラム日産自動車は2027年に発売する車両に、市街地でハンズフリー走行が行える次世代「ProPILOT(プロパイロット)」を搭載する。その発売まであと1年。革新的な新技術を搭載する市販車の登場は、われわれにどんなメリットをもたらすのか。あらためて考えてみた。