第532回:歴代モデルを駆って目指すは花の都

ステアリングを握って知る「ジャガーXJ」の50年史

2018.10.27

エディターから一言

拡大 拡大 |

今年でデビュー50周年を迎えたジャガーの基幹サルーン「XJ」。その歴代モデルを駆って、英キャッスル・ブロムウィッチから仏パリを目指すグランドツアーに参加。実際にステアリングを握りながら、英国を代表するスポーツサルーンがたどった変遷を振り返る。

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

ドーバー海峡を渡り、XJ初披露の地を目指す

1968年のパリモーターショーにおいて1台のサルーンがセンセーショナルなデビューを果たした。その名は「ジャガーXJ6」。ウィリアム・ライオンズの手になる独創的なスポーツサルーンで、そのコンセプトは至ってシンプルに「『Eタイプ』のパフォーマンスをセダンに」というものであったという。同時にこの新型サルーンはジャガーにとって大きな賭けでもあった。それまでの「Sタイプ」「420」「240/340」「420G」という4つのモデルを1つに統合する試みでもあったからだ。

果たして、その賭けは成功する。1972年には量産サルーン初の12気筒エンジン搭載グレード「XJ12」がデビュー。続いてホイールベースを10cm強延ばしたロングホイールベースもラインナップし、今日のジャガーの礎となった。

あれからちょうど50年。半世紀の年月を経てXJシリーズは都合8世代のモデルを世に送り出してきた。先述のシリーズ1に始まり、シリーズ2(1973〜)、シリーズ3(1979〜)、XJ40(1986〜)、X300(1994〜)、X308(1998〜)、X350(2002〜)、そして現行モデルのX351(2009〜)である。

そのすべてのモデル(ジャガー・ランドローバー・クラシック保有)を乗り継ぎながら、現代のジャガーの生まれ故郷であるキャッスル・ブロムウィッチからドーバー海峡をフェリーで渡って初披露の地パリを目指すという、しゃれたドライブツアーに幸運にも参加することができた。終着点のショーブースでは、サー・ウィリアム・ライオンズが自らステアリングを握ったシリーズ1と、自らの50周年を祝う記念モデル「XJ50」が並んで待っている。何と粋なプランであることか!

その乗り心地は、まさに船

ジャガー・ランドローバー・クラシックの専門クルー14人のサポートを得て、ふたつのコンボイに分けられたXJ軍団がキャッスル・ブロムウィッチを出立する。筆者がまずステアリングを握ったのはXJ40だ。E231PHGというレジスターナンバーを持つこの個体は1988年式の「デイムラー・ソブリン3.6」で、新車時の雰囲気をきれいに残した低走行の、今となっては貴重なXJ40である。

1968年のデビュー以来、18年間にわたってシリーズ1からシリーズ3まで進化を遂げたXJシリーズを一新。有名な“Jゲート”を持つモダンなサルーンとして登場したのがXJ40だった。サー・ウィリアム・ライオンズがその開発にアドバイスを送り続けた最後のジャガーでもある(デビュー前にこの世を去ったが)。

その乗り味は、現代のクルマに乗りなれた身からすると、まさに船。ストロークたっぷりに走っていくが、それでも左右に軽快感があるのはジャガーらしい。乗り心地のたおやかさとじわりとにじみ出るトルク、やや重厚なライドフィールがXJ40の特徴で、あれはXJ40の最後期型だっただろうか、20代後半に初めて取材したジャガーの国内試乗会を思い出す。

道中、2017年にオープンしたばかりのクラシックワークスに立ち寄る。ここはジャガーとランドローバーのヘリテージ事業の本部であり、過去モデルの純正パーツの供給や、修理、メンテナンスのみならず、レストアから車両販売までを手がける。1万4000平方メートルの近代的な倉庫内では、まさに「Dタイプ」や「Eタイプ」「XJ220」、初代「ランドローバー」などのレストアが行われていた。さらに奥にはヒミツの倉庫があり、500台近くが眠るマニアにとっては桃源郷のような世界が広がっていた。わずか半時間の滞在ではもったいないことこの上ない。再訪を誓って、今度はシリーズ3(XJ6)のステアリングを握った。

ピニンファリーナが手がけたXJ

シリーズ3のデビューは1979年。当時、次世代モデルはいまだ開発の途中にあり、ジャガーとしてはシリーズ2のビッグマイナーチェンジでしばらく時間を稼ぐ必要があった。そこでジャガーは初めて外部のピニンファリーナにスキンチェンジを依頼する。そうして生まれたシリーズ3は、後席の居住性をより高めたリムジンとなり、XKエンジンを積む最後のモデルにもなった。試乗車はヘリテージトラスト所有の1987年式ジャガーXJ6で、4.2リッターエンジンを積んだ最後のソブリン(D402GHP)である。

XJ40よりもいっそうじわじわとトルクが湧き出てくる感じがした。そして、ハンドリングはずっと軽妙だ。それでいて直進性がいい。XJ40でモダンになったはずなのに、現代から見ればシリーズ3のほうがしっくりとくる。これはいったいどういうことだろう?

コンボイはポーツマスを目指している。ランチはメイデンヘッド郊外ハーレイの“オールド・ベル”。12世紀に建てられたホテルでローストビーフを堪能する。午後遅めのスタートは、シリーズ2の、しかもクーペだった!

シリーズ2のデビューは1973年。いってみればそれはアメリカ市場の法規対応という位置づけのビッグマイナーチェンジだった。シリーズ1と同様に数種類のXKストレート6と5.3リッターV12が用意され、ショートもしくはロングのホイールベース仕様を選べたが、1974年以降はすべて10cm増しのロングに統一されている。

ショートベースのクーペの登場は1973年10月のことで、75年に生産がスタート、77年にそれが終わるまでに、わずか1万0486台しか生産されなかった。それでいて、76~77シーズンのETCCに出場するなどの逸話も持ち合わせる。XJシリーズのなかで最も貴重なモデルであるとされるゆえんだ。

ワークスの力でよみがえった50年前の衝撃

そして、なにより美しい。筆者に与えられたのは、1978年式の「XJC12」(BYR897T)で、ブラックビニールトップがしゃれている。これは当時、標準装備とされたもの。きゃしゃなステアリングを握って、きゃしゃなシフトレバーを動かし、しっとりと発進した。積まれているのは5.3リッターV12。XKエンジンよりも当然ながら軽い踏み込みで滑らかなトルクが発生する。ずるずるとどこまでもトルクが出てくるようにさえ思える。アイドリングではエンストしたかと思うほど静かだった。

中立のはっきりしないステアリングフィールはまさにクラシックカー。それでも思い通りの舵角をしっかり選ぶことができる。中速域の乗り心地も素晴らしい。英国のカントリーロード生まれであることがよく分かる。

グッドウッドサーキットを撮影のために周回し、次はいよいよシリーズ1に乗り換えてポーツマスを目指す。NTO 14Mのレジスタープレートを持つ試乗車はXJの50周年に合わせてクラシックワークスによりレストアされた1973年式「デイムラー・ダブル6ヴァンデンプラ ロングホイールベース」だった。

ワークスレストアの施された個体というだけあって、さすがに何ごとにもカッチリとした印象だ。ちょっと出来過ぎなんじゃないか? と思ってしまうほど。12気筒エンジンの吹けが素晴らしく、ウルトラスムーズにトルクを吐き出す。ステアリングホイールの手応えも先ほどまで握っていたシリーズ2クーペよりもずっと確か。なによりアシの動きが素晴らしい。ハンドリングと直進安定性が機械的に両立している。お見事。加えてブレーキのタッチも絶妙で、ついつい速度を上げてしまいがちに。なるほど、50年前には衝撃的な存在だっただろうな、と今に続く名サルーンの元祖に感動した。

半世紀を経ても感じられる血脈

ドーバー海峡を渡るフェリーで1泊し、フランスはサンマロに到着。2日目のドライブはいきなり現代のXJ、それも北京ショーにてデビューしたアニバーサリーモデル「XJ50」のディーゼルだ。日本未導入のXJディーゼル、とはいえ、そのエンジン性能の素晴らしさは「レンジローバー」への搭載で既に定評がある。最高出力300psに最大トルク700Nmというから、スポーツサルーンのスペックだ。

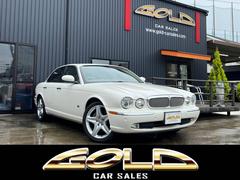

ブラックアウトされたグリルやカスタムデザインのバンパー、20インチホイールなどXJ50にはノーマルのXJにはない特徴がいくつかある。試乗車は「フジホワイト」にペイントされていた。

最大トルクはわずか1000rpmから供給される。軽く踏むだけで面白いくらいに好きな速度にのせていける。2009年デビューのX351自体、アルミニウムボディーの採用で重量は1.8t級と同クラスのサルーンとしては異例に軽く仕上げられている。そこに700Nmというビッグトルクをかけるのだから、ミドルクラスサルーンのように加速して当然だ。確かな手応えのハンドリング性能と相まって、現代を代表するラグジュアリーサルーンだとあらためて評価するとともに、初代XJからのスポーツサルーンとしての血脈も濃く受け継がれていると再認識した。

ちなみに、今回のツアーではもう一台のX351にも試乗した。575psの5リッターV8を積んだ「XJ575」だ。大迫力のサウンドをまき散らしながらのパフォーマンスは圧巻のひとこと。スポーティーさという点で歴代XJとの血のつながりを何とか見つけることができるとはいえ、もはや別次元のスーパーセダンである。

最も深い感銘を覚えたX308

ルマンのミュルザンヌコーナーを隊列走行し、今度は初のアルミモノコックボディー採用となった2002年デビューのX350に乗り換えた。試乗車は2008年式の「デイムラー・スーパーV8」で、わずか863台しか生産されなかったトップグレードだ。新車時からコレクターのもとにあり、オドメーターが2200マイル時にジャガーが購入。いってみれば広報車と変わらないコンディションである。

果たしてそのライドフィールは、現代のクルマとさほど変わらない。それでいてXJの香りはスタイリングのみならず乗り味にもはっきりと残されていた。ノーズが軽く、“意のまま感”が際立っていたのだ。先代のX308に比べて実に4割も軽くなったというから、そう感じたのも当然だろう。

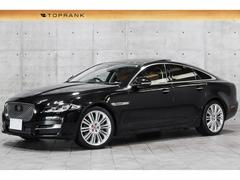

そして、最後に試乗したのが、そのX308の2001年式「XJ8」だった。この3149XJは、50周年を機にジャガーが見つけ出し購入した個体である。1994年のパリショーにてデビューしたX300は、1998年にジャガー初のV8を積んだX308へと進化する。シリーズ3までのXJデザインをモダンに復活させたというべきスタイリングで、一躍人気を得たシリーズだった。

実をいうと筆者は、このX308に最も感銘を受けた。シリーズ1から受け継ぐXJらしさを内外走り、すべてにバランスよく漂わせつつ、現代でも通用する快適性とパフォーマンスを持つ。素晴らしい乗り心地に滑らかなV8フィール、ひらりひらりとしたハンドリングなど、これは初代XJの集大成だと思ったからだ。

ツアー最後の夜、パリでイアン・カラム(チーフデザイナー)が参加者全員にこう尋ねた。「最も印象に残ったモデルはどれだい? これからひとつずつモデル名を言うから挙手してくれ」

筆者はもちろん、X308とイアンが言ったとき、全力で手を挙げた。

(文=西川 淳/写真=ジャガー・ランドローバー/編集=堀田剛資)

西川 淳

永遠のスーパーカー少年を自負する、京都在住の自動車ライター。精密機械工学部出身で、産業から経済、歴史、文化、工学まで俯瞰(ふかん)して自動車を眺めることを理想とする。得意なジャンルは、高額車やスポーツカー、輸入車、クラシックカーといった趣味の領域。

-

第858回:レースの技術を市販車に! 日産が「オーラNISMO RSコンセプト」で見せた本気 2026.1.15 日産が「東京オートサロン2026」で発表した「オーラNISMO RSコンセプト」。このクルマはただのコンセプトカーではなく、実際のレースで得た技術を市販車にフィードバックするための“検証車”だった! 新しい挑戦に込めた気概を、NISMOの開発責任者が語る。

-

第857回:ドイツの自動車業界は大丈夫? エンジニア多田哲哉が、現地再訪で大いにショックを受けたこと 2026.1.14 かつてトヨタの技術者としてさまざまな車両を開発してきた多田哲哉さん。現役時代の思い出が詰まったドイツに再び足を運んでみると、そこには予想もしなかった変化が……。自動車先進国の今をリポートする。

-

第856回:「断トツ」の氷上性能が進化 冬の北海道でブリヂストンの最新スタッドレスタイヤ「ブリザックWZ-1」を試す 2025.12.19 2025年7月に登場したブリヂストンの「ブリザックWZ-1」は、降雪地域で圧倒的な支持を得てきた「VRX3」の後継となるプレミアムスタッドレスタイヤ。「エンライトン」と呼ばれる新たな設計基盤技術を用いて進化したその実力を確かめるべく、冬の北海道・旭川に飛んだ。

-

第855回:タフ&ラグジュアリーを体現 「ディフェンダー」が集う“非日常”の週末 2025.11.26 「ディフェンダー」のオーナーとファンが集う祭典「DESTINATION DEFENDER」。非日常的なオフロード走行体験や、オーナー同士の絆を深めるアクティビティーなど、ブランドの哲学「タフ&ラグジュアリー」を体現したイベントを報告する。

-

第854回:ハーレーダビッドソンでライディングを学べ! 「スキルライダートレーニング」体験記 2025.11.21 アメリカの名門バイクメーカー、ハーレーダビッドソンが、日本でライディングレッスンを開講! その体験取材を通し、ハーレーに特化したプログラムと少人数による講習のありがたみを実感した。これでアナタも、アメリカンクルーザーを自由自在に操れる!?

-

![BYDシールAWD(4WD)【試乗記】]() NEW

NEW

BYDシールAWD(4WD)【試乗記】

2026.1.17試乗記BYDのBEVサルーン「シール」の機能アップデートモデルが登場。強化のポイント自体はそれほど多くないが、4WDモデルの「シールAWD」は新たに電子制御式の可変ダンパーを装備したというから見逃せない。さまざまなシーンでの乗り心地をチェックした。 -

![新生ノートンがいよいよ始動! 名門の復活を担う次世代モーターサイクルの姿に迫る]()

新生ノートンがいよいよ始動! 名門の復活を担う次世代モーターサイクルの姿に迫る

2026.1.16デイリーコラム英国のモーターサイクル史にあまたの逸話を残してきた名門、ノートンが、いよいよ再始動! その数奇な歴史を振り返るとともに、ミラノで発表された4台の次世代モデルを通して、彼らが思い描く未来像に迫った。 -

![第858回:レースの技術を市販車に! 日産が「オーラNISMO RSコンセプト」で見せた本気]()

第858回:レースの技術を市販車に! 日産が「オーラNISMO RSコンセプト」で見せた本気

2026.1.15エディターから一言日産が「東京オートサロン2026」で発表した「オーラNISMO RSコンセプト」。このクルマはただのコンセプトカーではなく、実際のレースで得た技術を市販車にフィードバックするための“検証車”だった! 新しい挑戦に込めた気概を、NISMOの開発責任者が語る。 -

![ルノー・グランカングー クルール]()

ルノー・グランカングー クルール

2026.1.15画像・写真3列7座の新型マルチパーパスビークル「ルノー・グランカングー クルール」が、2026年2月5日に発売される。それに先駆けて公開された実車の外装・内装を、豊富な写真で紹介する。 -

![市街地でハンズオフ運転が可能な市販車の登場まであと1年 日産の取り組みを再確認する]()

市街地でハンズオフ運転が可能な市販車の登場まであと1年 日産の取り組みを再確認する

2026.1.15デイリーコラム日産自動車は2027年に発売する車両に、市街地でハンズフリー走行が行える次世代「ProPILOT(プロパイロット)」を搭載する。その発売まであと1年。革新的な新技術を搭載する市販車の登場は、われわれにどんなメリットをもたらすのか。あらためて考えてみた。 -

![ホンダ・プレリュード(前編)]()

ホンダ・プレリュード(前編)

2026.1.15あの多田哲哉の自動車放談トヨタでさまざまな車両を開発してきた多田哲哉さんが今回試乗するのは、24年ぶりに復活した「ホンダ・プレリュード」。話題のスペシャルティーカーを、クルマづくりのプロの視点で熱く語る。