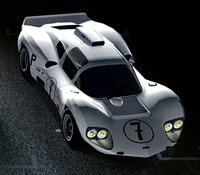

第621回:サーキットを駆ける“俊足の白い怪鳥” 時代に先駆けた「シャパラル」の足跡

2020.06.20 エディターから一言1960年代に突如として現れ、サーキットにあまたの革新をもたらしたシャパラル。レーシングカーの進化に多大な影響をもたらした“白い怪鳥”のイノベーションとは? モータースポーツが今より自由だった時代を駆けた、前衛的コンストラクターの足跡をたどる。

Can-Amやルマンに挑戦した気鋭のコンストラクター

映画『フォードvsフェラーリ』では、1960年代にスポーツカーレースで常勝を誇ったフェラーリと、“打倒跳ね馬”を掲げ大企業の威信をかけて勝負を挑んだフォードの激闘が描かれていたが、時を同じくして、無名のレーシングカーコンストラクターがモータースポーツ界にとてつもないインパクトをもたらしていたことをご存じだろうか。

その名は「シャパラル・カーズ」。シャパラル(chaparral)とはアメリカ南西部に生息する鳥のことで、空は飛べないが長い脚ですこぶる速く走ることができ、“ロードランナー”とも呼ばれる。

そして、白いボディーに4つの車輪を備えたレーシングカーのシャパラルも、韋駄天(いだてん)の如き速さでサーキットを駆け抜けた。

テキサスの片田舎で誕生したシャパラルは、1966年にスタートしたCan-Amこと「カナディアン‐アメリカン・チャレンジカップ」や、ルマン24時間レースなどの耐久レースに出場。その戦績もさることながら、先進的かつ独創的なアイデアを盛り込んだ数々のマシンを生み出したことで知られる。

例えば、今では当たり前となったダウンフォース獲得のためウイングを率先して採り入れたのはシャパラルだった。さらに新素材として当時注目されていたFRP(繊維強化プラスチック)製のモノコックや、レーシングカーでは珍しいトルコン式オートマチックトランスミッションの採用、“第2のエンジン”を使ってボディー下部の空気を吸い取りコーナーを速く走る「サクションシステム」など、F1に先駆け、またF1が必死に追いつこうとした先端技術は枚挙にいとまがない。

シャパラルの生みの親は、テキサス出身のジム・ホール。レーシングドライバーであり有能なエンジニアだった彼は、F1のコーリン・チャップマンと並び称されるモータースポーツ屈指のイノベーターであり、レーシングカーの新たな可能性を見いだし、探求した男だった。

フォード、フェラーリ、ポルシェといった並み居る自動車メーカーを相手に、奇想天外かつ大胆なアプローチで戦ったシャパラルとホール。一部のファンの記憶の中で伝説と化した“俊足の白い怪鳥”を、21世紀の今になってあらためて掘り起こしてみると、モータースポーツが歩んできた数々の“道”の起点を見つけることができる。すでにその歴史をご存じの方は懐かしみながら、知らない方は好奇を持って読んでいただきたい。

拡大 拡大 |

ジム・ホールとシャパラル そしてGMとの“秘密の関係”

シャパラルを理解する上で知っておかなければならないことが2つある。ひとつはジム・ホールについて。もうひとつは、活動当時には公にされることがなかったゼネラルモーターズ(GM)との関係についてである。

1935年、アメリカはテキサス州で生を受けたホールは、父親が石油採掘の会社を経営していたこともあり経済的に恵まれた環境で育った。だが飛行機事故で両親ら家族が死亡。残された3人の男兄弟に事業が継承され、ハイティーンだった次男坊ホールもその遺産を引き継いだ。

自動車好きが高じてカリフォルニア工科大学で機械工学を学び、卒業して早々、後に「ACコブラ」を手がけることになるキャロル・シェルビーと共同でスポーツカーディーラーを開業。一方で遺産をつぎ込んでさまざまなマシンを手に入れてはドライバーとして内外のレースに出場していた。彼の関心はF1にも及び、「ロータス18」を購入して1960年、1961年のアメリカGPにプライベート参戦。1963年にはイギリスのBRPチームからF1に全戦出場し、最高5位という成績を残すほどの熱の入れようだった。

しかし、やはり彼のベースはアメリカでありテキサスだった。1962年、地元のスポーツカーレースで知り合った“ハップ”ことジェイムズ・R・シャープと組んで、テキサス州ミッドランドにシャパラル・カーズを設立。ぜいたくにもテストコース(ガラガラヘビの名を持つ“ラトルスネーク”レースウェイ)を併せ持つファクトリーから、シャパラルの歴史は始まった。

なお、シャパラルは独立系コンストラクターであったが、背後にシボレー、すなわちGMの研究開発部門がいたというのは公然の秘密とされてきた。GMの狙いは、レースを通じたプロモーションではなく、テストや各種研究を行う上でシャパラルをパートナーとしたようであり、おおっぴらにすると都合が悪かったのだろう。当時世界最大を誇った自動車メーカーが、シャパラルの施設やホールの高い技術力を認めたともいえる。

拡大 拡大 |

FRPモノコックとオートマの採用 初号機「2A」

ここからは、一世を風靡(ふうび)した“飛べない俊足の怪鳥”シャパラルのマシンを紹介する。まずは1963年にアメリカのスポーツカーシリーズUSRRCでデビューした初号機「シャパラル2A」。それ以前に「シャパラル1」が存在していたが、ホールはスポンサー兼ドライバーとしての関与にとどまっていたため、ホールが手がけた真のシャパラル1号機は2Aとされる。

この2座オープンカーの技術的トピックは3つ。FRP製モノコック、オートマチックトランスミッション、そして1965年後半に登場した改良版「2C」に装着された「フリッパー」こと可変スポイラーだ。

F1では前年に「ロータス25」がフォーミュラカー初のモノコックを採用するという“革命”を起こしていたが、シャパラルはシャシーをモノコック化したばかりか、当時ボートなどで普及し始めたばかりの、軽量で硬いFRP(繊維強化プラスチック)を採用したのだ。非金属素材といえば、今では主流のカーボンファイバーが挙げられるが、F1でカーボンモノコックが採用され始めるのは1980年代に入ってから。新素材のレーシングカーへの転用という点で、ホールには先見の明(めい)があった。

エンジンはライバル同様に市販車ベースの大排気量V8。シャパラルには「コルベット」などで使われたものをチューニングした“スモールブロック・シェビー”がメインで載せられ、470bhpを発生したといわれる5.4リッターV8はミドにマウントされた。

トランスミッションは、1964年からトルコン式のオートマチック。AT化はGMからの提案といわれ、GMでテスト中のものが秘密裏にシャパラルに搭載された。ラグナ・セカでのデビュー戦では、ホールのドライブで「キング・コブラ」と接戦を繰り広げた末にまさかの優勝を飾ってしまう。それから数レース、変速動作が見られないことをライバルに気づかれ、ATの採用とGMとの関係が衆目にさらされることになった。

当初はトルコンのみで変速をまかなう1段式だったが、最終的には3段まで多段化。シフト操作は自動ではなく手動だったため、クラッチレスあるいはセミATといった性格だったようだ。ちなみにF1でセミATを初めて実戦投入したのは「フェラーリ640」で、1989年のことである。

また、シャパラルの強みは空力技術にもあった。ホールの“空気を読む力”とGMの風洞実験の結果、2Cからは「フリッパー」という可変スポイラーを装着。AT化でなくなったクラッチペダルの場所に操作ペダルを置き、踏み込むとスポイラーが寝て直線でスピードアップ、ペダルを離すとダウンフォースが戻る仕組みだった。2011年からF1で導入された「DRS(ドラッグ・リダクション・システム)」の御先祖のようなものだ。

1963年から1965年まで、シャパラルは2Aと2Cにより北米でのレースで連戦連勝。1965年は耐久レースの世界選手権開幕戦、セブリング12時間に特別出場し、前年に「フェラーリ330P」が記録したポールタイムを6.6秒も短縮して予選1位を獲得。レースでもフォードやフェラーリといった強豪を従えてリードし続け、「フォードGT」に4周もの差をつけて勝利を飾った。この優勝で、シャパラルはその名を世界にとどろかせることとなった。

拡大 拡大 |

世界に挑んだ「2D」 巨大ウイングの「2E」

1966年は、シャパラルにとって忙しいシーズンだった。まずはアメリカを飛び出し世界へ挑戦。耐久のマニュファクチャラーズチャンピオンシップに「2D」で参戦した。2AのFRPモノコックにクローズドボディーをかぶせ耐久レース仕様としたもので、スモールブロック・シェビーを長距離向けにデチューンしたエンジンと、重量増に伴い3段となったATが組み合わせられた。

ホール自身は2Dのステアリングを握らず、1961年のF1王者フィル・ヒルとヨアキム・ボニエ、耐久にたけた2人のドライバーが名を連ねた。初戦デイトナ24時間、続くセブリング12時間と地元では不発だったが、欧州開幕戦のニュルブルクリンク1000kmでは劇的勝利。ジョン・サーティースの「フェラーリ330P3」らライバルを抑え、難攻不落のノルドシュライフェで大金星を挙げた。アメリカ製マシンがヨーロッパのメジャーレースで勝ったのは1921年以来という快挙だったが、そんな歓喜のシーンにホールが立ち会えなかったのは皮肉である。

当のホールは、この年始まった国際格式の選手権Can-Am向けのマシン「2E」の開発に大忙しだった。2Eの特徴は一目瞭然、白いオープンボディーの後ろに生えた巨大な可変リアウイングだ。これは2Cのフリッパーの発展型で、ハイマウントのウイングはマシン自体ではなく後輪のアップライトに装着。車体を介さず、タイヤに直接下向きの力が作用する仕組みだった。

ホールとフィル・ヒルがドライブした2Eは、ラグナ・セカで1-2フィニッシュを達成しCan-Am初優勝。勝利はこの1回にとどまったものの、最終戦までヒルがタイトル争いに絡む活躍を見せた。リザルト上の成功はあと一歩のところだったが、ダウンフォースで速く走るという、ウイングの可能性を最大限まで引き出したシャパラルとホールの功績は大きかった。

7リッター化の功罪 「2F」と「2G」

1967年も耐久レースとCan-Amに参戦。両シリーズとも、エンジンを5.4リッターのスモールブロック・シェビーから、7リッターの“ビッグブロック・シェビー”に変更しパワーアップを図ったのだが、苦戦が続くことになる。

耐久レース向けの「2F」は、2Eで好感触を得た巨大ウイングをクローズドボディーに与えたマシン。エンジンを7リッターとしたのは、シャパラルのウイークポイントだった直線スピード向上を狙ってのことだった。たしかにパワーは上がったのだが、従前からの3段ATがその力を受け止めきれず、トラブルが頻発してなかなかいい成績が残せなかった。

デイトナ、セブリングではギアボックスの問題でリタイア。ヨーロッパに移ってのモンツァ1000kmでは、フェラーリと激戦を繰り広げポールを獲得するも、レースではドライブシャフトのトラブルでリタイア。また前年に続く2度目の挑戦となったルマンでもギアボックスが壊れ途中で戦列を去るという結果に。最後の最後、イギリスのブランズハッチで行われたBOAC500マイルでヒルが優勝、なんとか有終の美を飾ることができた。

シャパラルは2Dと2Fで耐久レースを2シーズン戦ったが、完走できたのは優勝した2レースのみ。信頼性欠如という大きな問題から抜け出せなかった。そして次年度から、シャパラルのような大排気量エンジンのマシンが締め出されることとなり、世界を舞台とした耐久レースの挑戦はこの年限りとなった。

Can-Amに目を転じれば、2Eをベースに7リッター化した「2G」もまた苦戦した。1967年シーズンは、ブルース・マクラーレンとデニス・ハルムの2人によるマクラーレン黄金期の始まりにあたり、オレンジ色の「M6A」を前に、白いシャパラルは惨敗を続けることに。翌1968年までの2年間で、2Gは1勝もできないという屈辱を味わった。さらに1968年の最後のレース、ラスベガスではホールが大事故に見舞われ、2Gは大破炎上。ホールは一命をとりとめたが、一線級のドライバーとしての生命は、この時点で絶たれることとなった。

拡大 拡大 |

マシン自体がウイングの「2H」 驚異のファンカー「2J」

1969年のCan-Amマシンは、最も奇抜で最大の失敗作といわれる「2H」。マシンにウイングを付けるのではなく、マシンそのものをウイングにしてしまえ、というホールの大胆なアイデアにより生まれた。極限まで空気抵抗を減らそうとしたのっぺりとしたフォルムで、ついたあだ名は“ホエール(鯨)”あるいは“タンク(戦車)”。全高を低く抑えるため、ドライバーは寝そべるようにコックピットに収まらなければならず、さらに視界はかなり限られていたため、マシン左右にはドア兼ウィンドウが備わっていた。

個性の塊だった2Hのステアリングは、ジョン・サーティースに託された。二輪・四輪の両方でチャンピオンとなった唯一のレーサーにとっても2Hはアクが強すぎたようで、彼の強い求めによりクローズドボディー上部に開口部が設けられることに。さらにホールとの関係はギクシャクし始め、サーティースは1戦を残してチームを去ってしまった。白い鯨はマイナートラブルに泣き、シャパラルはシーズン途中に欠場してまでマシンの改良に努めたが、状況が好転することはなかった。

奇抜といえば2H以上にインパクトがあったのが、1970年の「2J」。ボディーをウイングにした2Hがダメなら、ファンを回してダウンフォースを人工的に発生させてしまえ、というホールのこれまた奇想天外な発想で起死回生を図ったものだ。F1でも同じようなファンカー「ブラバムBT46」があったが、2Jはそれより8年も前に実戦デビューを飾っている。

7.6リッターまでスープアップされた“ビッグブロック・シェビー”に加え、スノーモービル用の274cc直列2気筒を搭載。補助エンジンでマシン後端に配された2基のファンを駆動させ、気密性を向上させたアンダーボディーの空気を吸引するサクションシステムは、車速に関係なく一定のダウンフォースが得られるのがポイントである。一説では車重と同程度のダウンフォースを発生させたとかで、それが本当なら、天井や壁も走ることができたことになる(もちろん理屈の上での話だが)。

2Jのデビュー戦のドライバーは、なんと前年のF1王者ジャッキー・スチュワート。PR会社のつながりで実現したスポット参戦だったが、ぶっつけ本番ながらワトキンズ・グレンのコースで予選3位、レースでも2位マクラーレンを追う活躍を見せ、ブレーキの不調で走行不能となりリタイアするも鮮烈な印象を残した。

その後も、速さについては2Jは高いポテンシャルを示した。ロード・アトランタでの予選では、24戦連続でポールを奪っていたマクラーレンを抜き1位。次のラグナ・セカ、リバーサイドと圧倒的な速さで3戦連続ポール奪取に成功。だがマシンが複雑すぎてマイナートラブルが頻発し、そのスピードを勝利に結び付けることはできなかった。

2Jの熟成が進めば、来季こそシャパラルの年になる、という期待は、シーズン終了後にルールメーカーにより打ち砕かれた。レギュレーションの自由度が高かったCan-Amは、当初からシャパラルのサクションシステムを合法としていたが、FIA(国際自動車連盟)からの「空力付加物は走行中に動かしてはならない」というお達しを無視することができず、1971年に同システムを禁止にせざるを得なかった。

そして、テキサスの飛べない鳥の冒険は、いったん終わるのだった。

シャパラルの終焉とインディカーでの復活

耐久レースからは「大排気量エンジンでは出られない」と締め出され、Can-Amでも「サクションシステムはダメ」といわれ、行き場を失ったシャパラルとホール。モータースポーツ界に突如現れた“俊足の白い怪鳥”は1970年を最後に、登場の時と同じように突然、姿を消した。

シャパラルが誕生した1960年代、北米ではスポーツカーレースが盛況だった。その人気に後押しされるかたちでCan-Amが始まり、比較的自由度が高かったレギュレーションもあって、たくさんのエントラントが集結ししのぎを削っていた。

こうした自由な空気を最大限に謳歌(おうか)したのがシャパラルだった。弱小チームでも、他にはないアイデアを武器にすれば、大メーカーであるフォードやポルシェ、フェラーリといった強豪にも勝負を挑めた時代だったのだ。まさにダビデとゴリアテ。体格で負けるなら頭で勝とうということだ。

だが、次々とホールが繰り出す新しいレーシングカーの概念は、その規模ゆえに不完全さを取り払えず、また時々で物議をかもすようになり、最終的にルールに行く手を阻まれてしまった。それは自由でおおらかな時代の終焉(しゅうえん)を示唆すると同時に、ホールが起こしたイノベーションが、あまりに先駆け過ぎていたことを示していたのではないだろうか。

FRPのような非金属素材は、今ではカーボンファイバーが主役に。ドライバーの負担を軽減するセミATも珍しくなくなり、またウイングはあらゆるカテゴリーのマシンでその有効性が認められ、空力、特にダウンフォースがマシン性能と勝敗を決定的に左右するファクターであることに疑いの余地はなくなった。今日のサーキットを駆けるレースカーは、何十年も前にシャパラルとホールが悪戦苦闘を続けながら切り開いてきた道の上にいるということである。

1970年以降、しばらくモータースポーツ活動から遠ざかっていたホールは、イギリスのコンストラクター、ローラのインポーターだったカール・ハースとともに、ローラのマシンでCan-Amに再エントリー。1978年にはハースと共同でインディカーシリーズにローラのシャシーで参戦を始め、アル・アンサーがインディアナポリス500で優勝するという快挙を成し遂げた。

それに飽き足らなかったホールは、翌年から独自の「ジム・ホール・レーシング」を立ち上げ、「シャパラル2K」で挑戦。マシンはホールの手によるものではなく、後にF1で名をはせるデザイナー、ジョン・バーナードが設計を担当した、インディカー初のグラウンドエフェクトカーだった。1980年にはジョニー・ラザフォードが2Kでインディ500とシリーズを制覇。スポンサー「ペンゾイル」のイエローに彩られた2Kの外観に、かつての“白いシャパラル”の面影はなかったが、アイデアで勝負するというホールのフィロソフィーは健在だった。

時代を先駆け、時代を駆け抜けていったシャパラル。飛べない鳥は、ただの鳥ではなかった。

(文=柄谷悠人/写真=渡辺慎介、ゼネラルモーターズ、Newspress/編集=堀田剛資)

拡大 拡大 |

柄谷 悠人

-

第858回:レースの技術を市販車に! 日産が「オーラNISMO RSコンセプト」で見せた本気 2026.1.15 日産が「東京オートサロン2026」で発表した「オーラNISMO RSコンセプト」。このクルマはただのコンセプトカーではなく、実際のレースで得た技術を市販車にフィードバックするための“検証車”だった! 新しい挑戦に込めた気概を、NISMOの開発責任者が語る。

-

第857回:ドイツの自動車業界は大丈夫? エンジニア多田哲哉が、現地再訪で大いにショックを受けたこと 2026.1.14 かつてトヨタの技術者としてさまざまな車両を開発してきた多田哲哉さん。現役時代の思い出が詰まったドイツに再び足を運んでみると、そこには予想もしなかった変化が……。自動車先進国の今をリポートする。

-

第856回:「断トツ」の氷上性能が進化 冬の北海道でブリヂストンの最新スタッドレスタイヤ「ブリザックWZ-1」を試す 2025.12.19 2025年7月に登場したブリヂストンの「ブリザックWZ-1」は、降雪地域で圧倒的な支持を得てきた「VRX3」の後継となるプレミアムスタッドレスタイヤ。「エンライトン」と呼ばれる新たな設計基盤技術を用いて進化したその実力を確かめるべく、冬の北海道・旭川に飛んだ。

-

第855回:タフ&ラグジュアリーを体現 「ディフェンダー」が集う“非日常”の週末 2025.11.26 「ディフェンダー」のオーナーとファンが集う祭典「DESTINATION DEFENDER」。非日常的なオフロード走行体験や、オーナー同士の絆を深めるアクティビティーなど、ブランドの哲学「タフ&ラグジュアリー」を体現したイベントを報告する。

-

第854回:ハーレーダビッドソンでライディングを学べ! 「スキルライダートレーニング」体験記 2025.11.21 アメリカの名門バイクメーカー、ハーレーダビッドソンが、日本でライディングレッスンを開講! その体験取材を通し、ハーレーに特化したプログラムと少人数による講習のありがたみを実感した。これでアナタも、アメリカンクルーザーを自由自在に操れる!?

-

![ベントレー・コンチネンタルGTアズール(4WD/8AT)【試乗記】]() NEW

NEW

ベントレー・コンチネンタルGTアズール(4WD/8AT)【試乗記】

2026.1.19試乗記ベントレーのラグジュアリークーペ「コンチネンタルGT」のなかでも、ウェルビーイングにこだわったという「アズール」に試乗。控えめ(?)な680PSのハイブリッドがかなえる走りは、快適で満ち足りていて、ラグジュアリーカーの本分を感じさせるものだった。 -

![第327回:髪もクルマもナイスファイト!]() NEW

NEW

第327回:髪もクルマもナイスファイト!

2026.1.19カーマニア人間国宝への道清水草一の話題の連載。日産の新型「ルークス」で夜の首都高に出撃した。しっかりしたシャシーとターボエンジンのパワフルな走りに感心していると、前方にスーパーカーの姿を発見。今夜の獲物は「フェラーリ・ローマ」だ! -

![日本で売れるクルマはあるのか!? 最新の“アメリカ産ニホンシャ”を清水草一が検証する!]() NEW

NEW

日本で売れるクルマはあるのか!? 最新の“アメリカ産ニホンシャ”を清水草一が検証する!

2026.1.19デイリーコラムアメリカからの外圧による制度変更で、北米生産モデルの国内導入を決めたトヨタ。同様に、今後日本での販売が期待できる「海外生産の日本車」には、どんなものがあるだろうか? 清水草一が検証してみた。 -

![フェラーリ12チリンドリ(後編)]()

フェラーリ12チリンドリ(後編)

2026.1.18思考するドライバー 山野哲也の“目”レーシングドライバー山野哲也が「フェラーリ12チリンドリ」に試乗。前編では伝家の宝刀であるV12エンジンを絶賛した山野。後編ではコンビを組むシャシーの印象を余すところなく聞いてみた。 -

![BYDシールAWD(4WD)【試乗記】]()

BYDシールAWD(4WD)【試乗記】

2026.1.17試乗記BYDのBEVサルーン「シール」の機能アップデートモデルが登場。強化のポイント自体はそれほど多くないが、4WDモデルの「シールAWD」は新たに電子制御式の可変ダンパーを装備したというから見逃せない。さまざまなシーンでの乗り心地をチェックした。 -

![新生ノートンがいよいよ始動! 名門の復活を担う次世代モーターサイクルの姿に迫る]()

新生ノートンがいよいよ始動! 名門の復活を担う次世代モーターサイクルの姿に迫る

2026.1.16デイリーコラム英国のモーターサイクル史にあまたの逸話を残してきた名門、ノートンが、いよいよ再始動! その数奇な歴史を振り返るとともに、ミラノで発表された4台の次世代モデルを通して、彼らが思い描く未来像に迫った。