第662回:新天地で復活の兆し!? 「トヨタiQ」は二度死ぬ

2020.07.03 マッキナ あらモーダ!シグネットとの巡り合い

ここ約1年で、実物が走っているのを見て驚いた一台といえば「アストンマーティン・シグネット」だ。

ご記憶の読者も多いと思うが、「トヨタiQ」をベースに企画されたアストン初のシティーカーである。

大排気量・高出力エンジンのみのラインナップだった同社にとって、欧州連合が各メーカーに課す罰金付きの平均CO2排出量規制は大きな悩みだった。シグネットはそれをクリアするための奇策だった。

デビュー当時、モーターショーやモナコのエクスクルーシブ商品ショーで展示されているのを見たことがあった。

また、アストンマーティンの他のモデルは、スイスのナンバーなどを掲げたバカンス客のクルマとして時折見かける。

だがシグネットを路上で見たのは、実をいうと初めてだった。2011年発売のモデルなので、デビューから約8年後の巡り合いだった。

写真の焦点が合っていないのは、あまりに興奮した結果としてお許しいただきたい。

あれから1年余り。今日まであのシグネット以外には遭遇していない。

ヨーロッパの代表的な中古車検索サイト『アウトスカウト24』で確認すると、2020年6月28日現在、イタリア国内では4台が販売されている。値段は4万3900~5万4999ユーロ(約527万~661万円)だ。新車価格の約3万6000ユーロからすると、かなりの値上がりだ。その希少性がプレミア価格化に拍車をかけていることがうかがえる。

前置きが長くなったが、今回はシグネットのベースとなったトヨタiQの話である。

iQの元オーナーは語る

イタリアにおけるiQ投入は今でも記憶に残っている。2008年夏にトヨタ・イタリアは、“ゲリラ戦”ともいえる奇抜なプロモーションを展開した。それに関しては、本連載の第105回に「トヨタiQ イタリア海岸線に接近中!」として詳述しているので、ぜひご参照いただきたい。

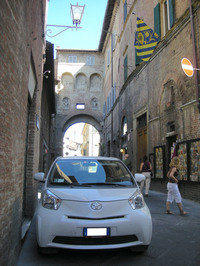

わが街シエナのトヨタ販売店では、ディーラー発表会としては異例ともいえる、優良顧客向けのディナー会まで催した。

当時のiQについて、筆者自身は「『スマート・フォーツー』キラー現る」と思ったものだ。なにしろiQはスマートよりも30cm物差し1本分弱だけ長い寸法でありながら、短距離ならば4人乗れるパッケージングなのだから。

今回の執筆にあたり、本欄第374回「熱烈日本ファンのスイス人が『トヨタiQ』を買った理由」の主役、ジャンさんに再び連絡をとってみた。

iQには4年前、クルマが要らない現住所に引っ越した当時まで乗っていたという。

日本文化に造詣が深いジャンさんはまず、以前も書いたとおりフロントフェイスが「サムライのマスク」、つまり甲冑(かっちゅう)の面のようでお気に入りだったことを回想した。

そして、面構えとは対照的にiQは「優しい感じのクルマでした」と振り返る。

「(ダッシュボードの)前面に広がる広大なスペースが好きでしたよ」。

さらに「運転しやすく、駐車しやすかったですね」とも。パーツ代がやや高めだったことを除けば、今でも手放したことを残念に思う、と告白してくれた。

ただしiQ自体の販売は、欧州の日本車としては前代未聞のプロモーションを打ち、また、ジャンさんのような熱心なファンを獲得したにもかかわらず、期待ほど伸びなかった。

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

フィアット500に負けた

前述の過去記事にもセールスパーソンの談話として記したが、理由は数々あった。

第1はiQの価格である。従来のエントリー車種で、一般的な4人乗りである欧州専用車「アイゴ」より高かった。そればかりか、さらなる上位車種である「ヤリス」の中級グレードとほぼ同一だった。そのため、「どうせ買うなら大きいほうを」という客が多かったのである。

第2はiQの全長がもたらす恩恵が限定的だったことである。イタリア3大都市であるローマ、ミラノ、ナポリの合計人口は約519万人だ。これは国全体の約8%にすぎない。人口の5割が3大都市圏に集中する日本とは明らかに違う。それは、狭い駐車スペースにクルマをねじこむ必要があるユーザーが限られていることを示す。

本気で小さなクルマを求めるユーザーは、ファッション的観点も加わって、より全長が短いスマート・フォーツーを買ってしまった。また、3人以上乗るときは、家族のクルマを借りれば用が済んだのである。

第3には、発表時は予想だにしなかったことであるが、iQのイタリアデビューの前年である2007年に登場した「フィアット500」のヒットがあった。

フィアット500は、トヨタiQよりも56cm以上長かった。さらに当初、イタリアでは人気の継続について懐疑的な人が少なくなかった。にもかかわらず、しばらくすると「通常は1人もしくは2人乗り。状況によって4人乗り」という、iQが狙ったユーザー需要を吸収してしまった。ついでにいうと、明らかに500の後追いである「オペル・アダム」などは、まったくもって勝負にならなかった。

そして500は今日まで13年にわたるロングセラーとなっている。

iQは、同じトヨタのヤリスに匹敵するポジションを獲得できないまま、イタリアでは2015モデルイヤーをもってカタログから消えていった。

今年はiQのイタリア市場投入から12年目にあたる。再び中古車検索サイト『アウトスカウト24』で見ると、4000ユーロ(約48万円)前後から販売されている。中身はアストンマーティン・シグネットと同じなのに、格安である。数もシグネットと2桁違う約150台もあり、よりどりみどりだ。

イタリア各地の街で見かけるiQも、かなりやつれたものが多くなってきた。

思い出すのは、映画『ニュー・シネマ・パラダイス』で知られるジュゼッペ・トルナトーレ監督の2000年作品『マレーナ』である。モニカ・ベルッチ演じる村一番の美女が、孤独と第2次大戦の激動に翻弄(ほんろう)されて堕落していく様子を、ひとりの少年の目でひたすら追うというストーリーだった。

すべてを眺めてきたという意味で、iQを見る筆者の気持ちは、マレーナを見守る少年のようであった。

かつてデトロイトモーターショーで見たアメリカ仕様の「サイオンiQ」に至っては、すでにブランド自体が廃止されてしまった。

そのようにある種の感傷的なまなざしでiQを眺めていた筆者だが……。

21世紀のラーダになるか?

2019年4月、上海モーターショーに赴いたときのことだ。会場でiQ風の形態を持つコンセプトカーを発見した。

それを見た筆者には、とっさに“コピー車”の文字が頭をよぎった。しかしプレスリリースに目を通し、自らの浅はかさを恥じた。

「iC3」と名付けられた同車は、中国の奇点汽車がトヨタiQのEV版「eQ」をベースに内外装デザインを一新。「品質、技術、トレンド性を備えたブランドの新しい小型電気自動車」と記されている。

奇点ブランドを展開するのは、新興EVメーカーの智車優行科技である。中国のインターネットサイト『ファンチュー・ドットコム』によると、智車優行科技の沈海寅CEOはiC3を「近距離の都市移動とシェアモビリティーのためのハイクオリティーな小型EV」と定義している。

加えて、「トヨタの高品質なeQを活用することで、iC3の効率的な開発と迅速な量産を実現する」と述べている。

ちなみに奇点と関係のある日本企業は、トヨタだけではない。2018年8月には伊藤忠商事が出資している。さらに2019年5月にはオンキヨーが、車内での音声認識に関する技術提供と開発サポートを決定している。

あのiQが、新たな地で生き返るかもしれない。『007は二度死ぬ』ではないが、クルマの世界では、過去にもさまざまな経緯から、オリジナルの生産終了後もひたすら生産され続けたものがある。

一例は1959年の初代「フォード・ファルコン」だ。当時の米国車のモデルサイクルに従い、本国での生産期間はたった4年であった。しかし、その後もアルゼンチン法人によって1991年までつくられた。

もっと有名な例では「フィアット124」がある。イタリア本国版は1974年をもってカタログから消えている。だが、ライセンス供与を受けたソビエト連邦/ロシアのアフトヴァーズでは、ラーダブランドのもとで改良や名称変更を繰り返しながら、なんと2012年まで生き延びた。

クルマ本体以外で数奇な例としては、「トヨタ・パブリカ」に使われた水平対向2気筒エンジンがある。このユニットは初代(1961年)と2代目(1969年)に搭載されたあと、同社製マイクロバスのクーラー用パワーユニットとして1977年8月まで使われた(出典:大矢晶雄「パブリカ物語」、『SUPER CG No.23』1994年)。

筆者は、さまざまな地で、たくましく生き延びる自動車が大好きだ。同様のストーリーをリアルタイムでウオッチングできる幸せを、中国で生まれ変わったiQが実現してくれるかもしれない。

(文と写真=大矢アキオ<Akio Lorenzo OYA>/編集=藤沢 勝)

大矢 アキオ

Akio Lorenzo OYA 在イタリアジャーナリスト/コラムニスト。日本の音大でバイオリンを専攻、大学院で芸術学、イタリアの大学院で文化史を修める。日本を代表するイタリア文化コメンテーターとしてシエナに在住。NHKのイタリア語およびフランス語テキストや、デザイン誌等で執筆活動を展開。NHK『ラジオ深夜便』では、24年間にわたってリポーターを務めている。『ザ・スピリット・オブ・ランボルギーニ』(光人社)、『メトロとトランでパリめぐり』(コスミック出版)など著書・訳書多数。近著は『シトロエン2CV、DSを手掛けた自動車デザイナー ベルトーニのデザイン活動の軌跡』(三樹書房)。イタリア自動車歴史協会会員。

-

第944回:こんな自動車生活は最後かもしれない ―ある修理工場で考えたこと― 2026.1.15 いつもお世話になっている“街のクルマ屋さん”で、「シトロエン・メアリ」をさかなにクルマ談議に花が咲く。そんな生活を楽しめるのも、今が最後かもしれない。クルマを取り巻く環境の変化に感じた一抹の寂しさを、イタリア在住の大矢アキオが語る。

-

第943回:スバルとマツダ、イタリアでの意外なステータス感 2026.1.8 日本では、数ある自動車メーカーのひとつといった感覚のスバルとマツダだが、実はイタリアでは、根強いファンを抱える“ひとつ上のブランド”となっていた! 現地在住の大矢アキオが、イタリアにおけるスバルとマツダのブランド力を語る。

-

第942回:「デメオ劇場」は続いていた! 前ルノーCEOの功績と近況 2025.12.25 長年にわたり欧州の自動車メーカーで辣腕(らつわん)を振るい、2025年9月に高級ブランドグループのCEOに転身したルカ・デメオ氏。読者諸氏のあいだでも親しまれていたであろう重鎮の近況を、ルノー時代の功績とともに、欧州在住の大矢アキオ氏が解説する。

-

第941回:イタルデザインが米企業の傘下に! トリノ激動の一年を振り返る 2025.12.18 デザイン開発会社のイタルデザインが、米IT企業の傘下に! 歴史ある企業やブランドの売却・買収に、フィアットによるミラフィオーリの改修開始と、2025年も大いに揺れ動いたトリノ。“自動車の街”の今と未来を、イタリア在住の大矢アキオが語る。

-

第940回:宮川秀之氏を悼む ―在イタリア日本人の誇るべき先達― 2025.12.11 イタリアを拠点に実業家として活躍し、かのイタルデザインの設立にも貢献した宮川秀之氏が逝去。日本とイタリアの架け橋となり、美しいイタリアンデザインを日本に広めた故人の功績を、イタリア在住の大矢アキオが懐かしい思い出とともに振り返る。

-

![クルマの乗り味の“味”って何だ?]() NEW

NEW

クルマの乗り味の“味”って何だ?

2026.1.20あの多田哲哉のクルマQ&A「乗り味」という言葉があるように、クルマの運転感覚は“味”で表現されることがある。では、車両開発者はその味をどう解釈して、どんなプロセスで理想を実現しているのか? 元トヨタのエンジニア、多田哲哉さんに聞いた。 -

![プジョー208 GTハイブリッド(FF/6AT)【試乗記】]() NEW

NEW

プジョー208 GTハイブリッド(FF/6AT)【試乗記】

2026.1.20試乗記「プジョー208」にマイルドハイブリッド車の「GTハイブリッド」が登場。仕組みとしては先に上陸を果たしたステランティス グループの各車と同じだが、小さなボディーに合わせてパワーが絞られているのが興味深いところだ。果たしてその乗り味は? -

![ベントレー・コンチネンタルGTアズール(4WD/8AT)【試乗記】]()

ベントレー・コンチネンタルGTアズール(4WD/8AT)【試乗記】

2026.1.19試乗記ベントレーのラグジュアリークーペ「コンチネンタルGT」のなかでも、ウェルビーイングにこだわったという「アズール」に試乗。控えめ(?)な680PSのハイブリッドがかなえる走りは、快適で満ち足りていて、ラグジュアリーカーの本分を感じさせるものだった。 -

![第327回:髪もクルマもナイスファイト!]()

第327回:髪もクルマもナイスファイト!

2026.1.19カーマニア人間国宝への道清水草一の話題の連載。日産の新型「ルークス」で夜の首都高に出撃した。しっかりしたシャシーとターボエンジンのパワフルな走りに感心していると、前方にスーパーカーの姿を発見。今夜の獲物は「フェラーリ・ローマ」だ! -

![日本で売れるクルマはあるのか!? 最新の“アメリカ産ニホンシャ”を清水草一が検証する!]()

日本で売れるクルマはあるのか!? 最新の“アメリカ産ニホンシャ”を清水草一が検証する!

2026.1.19デイリーコラムアメリカからの外圧による制度変更で、北米生産モデルの国内導入を決めたトヨタ。同様に、今後日本での販売が期待できる「海外生産の日本車」には、どんなものがあるだろうか? 清水草一が検証してみた。 -

![フェラーリ12チリンドリ(後編)]()

フェラーリ12チリンドリ(後編)

2026.1.18思考するドライバー 山野哲也の“目”レーシングドライバー山野哲也が「フェラーリ12チリンドリ」に試乗。前編では伝家の宝刀であるV12エンジンを絶賛した山野。後編ではコンビを組むシャシーの印象を余すところなく聞いてみた。