第680回:フェラーリの丸型テールランプも!? イタリアのパーツ流用事情

2020.11.05 マッキナ あらモーダ!空調吹き出し口に声をかける

2020年11月に入ってヨーロッパにおける新型コロナウイルスの感染被害がさらに拡大し、筆者の東京出張は、また遠のきそうな気配になってきた。

その東京で「お前、まだ元気だったのか」と思わず声をかけてしまうのは人ではない。ずばり「路線バスの空調吹き出し口」である。

射撃の照準のような丸い形をしていて、中央部を右にひねると開放し、左にひねると閉まる。風向の調節レバー役も果たしている。

バス本体がワンステップからノンステップに変わろうと、この吹き出し口だけは変わらない。

いや、筆者が小学生だった時分から、ほぼ同じだった。遠足用の観光バスが冷房付きとなったころ、冷風が出てくるその吹き出し口には、文明の後光が差していた。

運転士席直後の花瓶やクラリオン製のガイドさん用マイクケーブル差し込み口が消えた今、空調吹き出し口は懐かしい思い出に浸らせてくれる唯一のパーツである。

実は筆者が住むシエナの小型路線バスにも、新しい車体とは対照的な、ちょっと古いパーツがあるのを発見することができる。車内放送用のスピーカーだ。

よく見ると大して似ていないのだが、その雰囲気から筆者などは1970年代の松下電器製BCLラジオを思い出し、「吠(ほ)えろクーガ」と叫んでしまう。

東京の路線バスの空調吹き出し口しかり、イタリアの小型路線バスのスピーカーしかり、デザイン的には、もはや時代遅れに映る。

だが不特定多数の人が容赦なく操作し、基幹部品と違って大したケアもされないパーツだ。したがって、強固に設計・製造する必要があるが、いっぽうでコスト的にも商用車にはシビアなレベルが要求される。それらを地道にクリアしてきた設計者やメーカーを称賛したい。

それはフィアットのパーツです

パーツといえば、イタリアでは車格やカテゴリーが違う乗用車同士で、同じものが使われていることが少なくなかった。特に灯火類やドアハンドルなどでたびたび見られ、ちょっとした既視感に襲われる。

一例を挙げれば、「ランチア・ストラトス」(1973年)だ。往年の灯火類ブランドのカタルクスによるテールランプは、1964年のフィアット製大衆車「850」と共通だ。その名も「カタルクス850」という。

いっぽう、「フィアットX1/9」(1972年)のテールランプは、「ロータス・エスプリS1」(1976年)にそのまま用いられている。

「フィアット・リトモ」(1978年)の特徴的な丸いドアハンドルは、イタリアで後年、原付き免許で乗れるマイクロカーに用いられた。

かのフェラーリにも、かつてはフィアットなどと共通の部品が多数使われていた。

最初にそれを知ったのは、1990年代初め、東京の自動車誌編集部に在籍していたころである。1950~60年代のフェラーリの写真撮影に立ち会っていたときだ。

ドア内側のリリースレバー形状が美しかったので、「さすがフェラーリですね」と感想を述べた。ところが、先輩の編集部員は「古いフェラーリのパーツはフィアットからの流用が少なくない」と教えてくれた。それを聞いて、正直なところ、がっかりしたものだ。

その日に撮影したフェラーリはいずれも、フィアットの資本参加を受ける1965年以前のモデルであった。にもかかわらず、フィアットのパーツを随所に使っていたのである。

しかし、イタリアに住み始めたあとの2006年、エンツォ・フェラーリの子息であるピエロ氏と昼食を同席したときのやりとりで、それに納得がいった。

初期の量産モデルや競技用モデルに関して「父(エンツォ)は、こっちのクルマにあっちのエンジンを載せてみようといったことをひたすら繰り返していた」と振り返った。

要は、機関系に開発力の大半を集中していたのである。そうした環境下である。スカリエッティといった外部カロッツェリアが担当するボディーの、灯火類や内装パーツなどは、取るに足らない事案だったに違いないのだ。それどころか、エンジンに他社よりもコストがかかるぶん、走行性能に関係のない部品のコストは、可能な限り低減したかったことがうかがえる。

今回の執筆にあたり、筆者があらためて調べてみると、後年のフェラーリでもフィアットと共通のパーツが確認できた。

例えば、かの「フェラーリ275GTB」のドアリリースレバーは、「フィアット850クーペ」からの流用である。

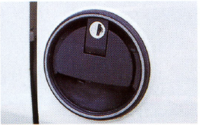

再びカタルクスに関して言えば、前述したものとは異なるフィアット850用の丸型リアコンビネーションランプも当時生産していて、それはフェラーリやマセラティと共通と説明されている。

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

意外なところで生きていた

読者諸氏もご存じのように、フェラーリのテールランプといえば円形のデザインが反復されてきた。

ある時期からは、そのデザインをいかに現代的・未来的に解釈するかに、エクステリアデザイナーの神経が注がれてきた。

いっぽう2019年11月に発表されたニューモデル「ローマ」は、あえて円形のテールランプと決別し、ボディーとの新たな一体化を模索している。

その選択に対して異議を唱えるファンもいるだろうが、筆者としては、今回説明したように「しょせん始まりは流用ではないか」と言いたい。同時に「サーフィンライン」をあえて捨てた6代目「日産スカイライン」(1981年)以上に、デザイナーの勇気をたたえよう。

ちなみに2020年現在、往年のカタルクスの丸型に似たコンビネーションランプは、北部ヴェネト州に本拠を置くヴェラルクスという企業が製造している。

実はこのヴェラルクス、なんとかつてのカタルクスが1970年代に名前を変えた企業である。

このランプが今日どのように使われているかというと……写真のような陸送車のテールランプである。架装メーカーがヴェラルクスから調達しているのであろう。

キャリアカーのパーツが、往年の名フェラーリにつながっているとは。発見するたび筆者が感じている、ささやかな路上のロマンである。

(文=大矢アキオ<Akio Lorenzo OYA>/写真=Akio Lorenzo OYA、大矢麻里<Mari OYA>、FCA 、フェラーリ/編集=藤沢 勝)

大矢 アキオ

Akio Lorenzo OYA 在イタリアジャーナリスト/コラムニスト。日本の音大でバイオリンを専攻、大学院で芸術学、イタリアの大学院で文化史を修める。日本を代表するイタリア文化コメンテーターとしてシエナに在住。NHKのイタリア語およびフランス語テキストや、デザイン誌等で執筆活動を展開。NHK『ラジオ深夜便』では、24年間にわたってリポーターを務めている。『ザ・スピリット・オブ・ランボルギーニ』(光人社)、『メトロとトランでパリめぐり』(コスミック出版)など著書・訳書多数。近著は『シトロエン2CV、DSを手掛けた自動車デザイナー ベルトーニのデザイン活動の軌跡』(三樹書房)。イタリア自動車歴史協会会員。

-

第948回:変わる時代と変わらぬ風情 「レトロモビル2026」探訪記 2026.2.12 フランス・パリで開催されるヒストリックカーの祭典「レトロモビル」。客層も会場も、出展内容も変わりつつあるこのイベントで、それでも変わらぬ風情とはなにか? 長年にわたりレトロモビルに通い続ける、イタリア在住の大矢アキオがリポートする。

-

第947回:秒殺で当確? 新型「ルノー・クリオ」が販売店にやってきた! 2026.2.5 欧州で圧巻の人気を誇る「ルノー・クリオ(日本名:ルーテシア)」がついにフルモデルチェンジ! 待望の新型は市場でどう受け止められているのか? イタリア在住の大矢アキオが、地元のディーラーにやってきた一台をつぶさにチェック。その印象を語った。

-

第946回:欧州に「277万円以下」のクルマなし! キューバ化を覚悟した冬 2026.1.29 欧州でお値段1万5000ユーロ未満の大衆車が壊滅状態に! 自動車の価格高騰はなぜ起き、そしていつまで続くのか? 一般の自動車ユーザーは、この嵐をいかにしてやり過ごそうとしているのか? イタリア在住の大矢アキオがリポートする。

-

第945回:「時速286キロの香り」とは? 109回目のピッティ・イマージネ・ウオモから 2026.1.22 イタリア在住の大矢アキオが、フィレンツェで開催される紳士モード見本市「ピッティ・イマージネ・ウオモ」をリポート。アルファ・ロメオとの思い出を込めたという香水から、人と人とをつなぐ媒体、文化としての自動車に思いをはせた。

-

第944回:こんな自動車生活は最後かもしれない ―ある修理工場で考えたこと― 2026.1.15 いつもお世話になっている“街のクルマ屋さん”で、「シトロエン・メアリ」をさかなにクルマ談議に花が咲く。そんな生活を楽しめるのも、今が最後かもしれない。クルマを取り巻く環境の変化に感じた一抹の寂しさを、イタリア在住の大矢アキオが語る。

-

![レクサスRZ350e“バージョンL”(FWD)【試乗記】]() NEW

NEW

レクサスRZ350e“バージョンL”(FWD)【試乗記】

2026.2.16試乗記「レクサスRZ」のエントリーグレードがマイナーチェンジで「RZ300e」から「RZ350e」へと進化。パワーも一充電走行距離もググっとアップし、電気自動車としてのユーザビリティーが大幅に強化されている。300km余りのドライブで仕上がりをチェックした。 -

![イタリアの跳ね馬はiPhoneになる!? フェラーリはなぜ初BEVのデザインを“社外の組織”に任せたか?]() NEW

NEW

イタリアの跳ね馬はiPhoneになる!? フェラーリはなぜ初BEVのデザインを“社外の組織”に任せたか?

2026.2.16デイリーコラムフェラーリが初の電動モデル「ルーチェ」の内装を公開した。手がけたのは、これまで同社と縁のなかったクリエイティブカンパニー。この意外な選択の真意とは? 主要メンバーにコンタクトした西川 淳がリポートする。 -

![第329回:没落貴族再建計画]() NEW

NEW

第329回:没落貴族再建計画

2026.2.16カーマニア人間国宝への道清水草一の話題の連載。JAIA(日本自動車輸入組合)が主催する報道関係者向け試乗会に参加し、最新の「マセラティ・グレカーレ」に試乗した。大貴族号こと18年落ち「クアトロポルテ」のオーナーとして、気になるマセラティの今を報告する。 -

![トヨタ・カローラ クロス“GRスポーツ”(後編)]()

トヨタ・カローラ クロス“GRスポーツ”(後編)

2026.2.15思考するドライバー 山野哲也の“目”レーシングドライバー山野哲也が「トヨタ・カローラ クロス“GRスポーツ”」に試乗。ハイブリッドシステムを1.8リッターから2リッターに積み替え、シャシーも専用に鍛え上げたスポーティーモデルだ。後編ではハンドリングなどの印象を聞く。 -

![トヨタbZ4X Z(FWD)【試乗記】]()

トヨタbZ4X Z(FWD)【試乗記】

2026.2.14試乗記トヨタの電気自動車「bZ4X」が大きく進化した。デザインのブラッシュアップと装備の拡充に加えて、電池とモーターの刷新によって航続可能距離が大幅に伸長。それでいながら価格は下がっているのだから見逃せない。上位グレード「Z」のFWDモデルを試す。 -

![核はやはり「技術による先進」 アウディのCEOがF1世界選手権に挑戦する意義を語る]()

核はやはり「技術による先進」 アウディのCEOがF1世界選手権に挑戦する意義を語る

2026.2.13デイリーコラムいよいよF1世界選手権に参戦するアウディ。そのローンチイベントで、アウディCEO兼アウディモータースポーツ会長のゲルノート・デルナー氏と、F1プロジェクトを統括するマッティア・ビノット氏を直撃。今、世界最高峰のレースに挑む理由と、内に秘めた野望を聞いた。