燃料電池車と水素エンジン車はどこがどう違うのか?

2021.05.19 デイリーコラムどこにでもある水素

水素といえば燃料電池車(FCV)が想起されるが、いま話題になっているのは水素を燃料として使う水素エンジン車だ。ROOKIE Racingは5月21日から始まる「スーパー耐久(S耐)シリーズ2021 第3戦 富士24時間レース」に、「カローラ スポーツ」をベースとした水素エンジン搭載車両で参戦すると発表。どのような走りを見せるのか、注目を集めている。いまのところトヨタは水素エンジン車を市販する予定はないとしているが、将来的にその可能性はあるのか、市販されるとしたらどういった利点があるのかを考えてみたい。

水素(H)は宇宙で最も多く、かつ地球上にもありふれた元素で、そのほとんどは水(H2O)として存在する。人体にも水素は必要不可欠で、体内では水やさまざまな化合物の形態で存在し、質量比にすると約10%を水素が占めている。

モビリティーの観点から見れば、水素は軽くて反応性が高く、フレキシビリティーがあり、理論的には二酸化炭素(CO2)を出さないクリーンなエネルギー源だといえるが、これらの特徴はそのまま技術開発の課題にもなり得る。個別に見ていこう。

拡大 拡大 |

メリットは既存技術を生かせること

FCVの心臓部は言うまでもなく燃料電池で、水素と酸素を反応させて電気をつくる。言い換えると、水素と酸素の化学エネルギーを電気エネルギーに変換するということ。あるいは水を水素と酸素に分ける電気分解の逆の反応だともいえる。この反応には炭素(C)や窒素(N)が関与しないため、発電時には水素と酸素の反応による水(H2O)が出るが、二酸化炭素(CO2)や窒素酸化物(NOx)といったものは生じない。これがFCVは環境にいいと言われるゆえんだ。

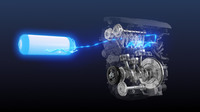

一方の水素エンジン車はエンジンで水素を燃焼させる。燃焼とは酸化のこと。燃料の化合物や元素に酸素が結びつく際に熱と光が生じるので、その熱エネルギーを動力として使用するのがエンジンの基本原理だ。化石燃料はそもそも炭素を含むので、燃焼時にCO2が発生するのを避けられないが、燃料が水素ならば、ごく微量のエンジンオイル燃焼分を除き、CO2は発生しない。

加えて、水素には燃焼速度が速いという特徴がある。トヨタによれば、水素はガソリンの約8倍と応答が速く、低速のトルクの立ち上がりも早く、トルクフルでレスポンスがいいという。ただし、この特性は技術開発のハードルでもある。水素エンジンでは吸排気バルブなどの高温部品に水素が接すると自着火してしまう、バックファイアという意図しない燃焼が起こりやすい。それをいかにして制御しながら、最高出力を引き出すのかが腕の見せどころだ。

また、トヨタの水素エンジンはガソリンエンジンから燃料供給系と噴射系を変更したものだという。このように長年蓄積してきた技術やノウハウを生かせるのは大きなメリットだ。例えば、水素エンジン車でも燃焼時に空気を取り込むため窒素酸化物(NOx)が発生するが、後処理には既存技術を取り入れればいい。また、水素貯蔵タンクや水素補充の仕組みにはFCVの技術が使われる。

こうした有形無形の資産が生かせれば、価格優位性や市場競争性が期待できる。FCVの「トヨタ・ミライ」は最安値のモデルでも710万円。いずれ量産効果で値段が下がる可能性は否定しないが、燃料電池が劇的に値下がりしない限り、同格のエンジン車並みの価格になるとは考えにくい。それに対して、水素エンジン車はFCVよりも安価に設定できそうだ。しかも、エンジンで使用する水素はFCVほど高純度でなくてもよく、ハイオクとレギュラーのような使い分けがあり得る。つまり、水素エンジン車はFCVと比べるとイニシャルコストもランニングコストも抑えられた、比較的庶民のクルマになる可能性がある。

社会全体で水素とどう付き合っていくのか

既存技術が生かせるとはいっても、新しいモビリティーの商用化は簡単ではない。過去にはマツダが水素ロータリーエンジン搭載の「プレマシー」や「RX-8」を、BMWが「Hydrogen 7」をそれぞれ市場に出そうと試みたが、大きなムーブメントには至らなかった。そういった背景もあって、水素エンジンの議論はどこか置き去りにされていたように思う。

しかし、社会全体として水素を生かそうという動きは活発になる一方だ。菅内閣の描く「2050年カーボンニュートラル」では水素が重要な役割を担う。ざっくり説明すると、目指す方向性は需要の電化と電源の低炭素化だ。需要の電化とは、いまはガスやガソリン、灯油などを使用場面に応じて選択しているが、基本は電気に置き換える。

この需要地まで電気エネルギーを届ける方法として、水素が注目されている。電気自動車(EV)は電源から電気エネルギーを得るが、FCVは水素を介して電気エネルギーを得ると見ることができる。いうなれば、水素はエネルギーを運ぶための“キャリア”だ。

社会としては需要の電化と同時に、発電部分の低炭素化を図る。水素エンジンのように、天然ガスではなく水素ガスによる火力発電もひとつの案だ。需要の電化はガソリンエンジンやディーゼルエンジンにとって完全な逆風だが、水素あるいは100%バイオフューエルのようなサステイナブルな燃料ならば、2050年もエンジン車に乗れる可能性はある。

ただし、これらはすべて未来の話で、実現にはあまたのハードルがある。例えば、水素はキャリアとして社会の隅々にまでエネルギーを届ける役割を果たせるかもしれないが、物性上、非常に軽くてエネルギー密度が低いため、貯蔵・管理・運搬にはコストがかかる。液化水素やアンモニアなど、扱いやすい形態が検討されているが、現時点では決定打になっていない。加えて、現状の社会システムでは水素の製造にも多大なコストが必要だ。副次的に発生する水素の活用も検討されているが、十分な社会的インパクトがある施策には至っていない。これら根本的な課題をどう解決していくのか、産官学連携で道筋を探していくことになるだろう。

(文=林愛子/写真=トヨタ自動車、BMW、マツダ/編集=藤沢 勝)

林 愛子

技術ジャーナリスト 東京理科大学理学部卒、事業構想大学院大学修了(事業構想修士)。先進サイエンス領域を中心に取材・原稿執筆を行っており、2006年の日経BP社『ECO JAPAN』の立ち上げ以降、環境問題やエコカーの分野にも活躍の幅を広げている。株式会社サイエンスデザイン代表。

-

右も左もスライドドアばかり ヒンジドアの軽自動車ならではのメリットはあるのか?NEW 2026.2.25 軽自動車の売れ筋が「ホンダN-BOX」のようなスーパーハイトワゴンであるのはご承知のとおりだが、かつての主流だった「スズキ・ワゴンR」のような車型に復権の余地はないか。ヒンジドアのメリットなど、(やや強引ながら)優れている点を探ってみた。

-

いつの間にやら多種多様! 「トヨタGRヤリス」のベストバイはどれだ? 2026.2.23 2020年のデビュー以来、改良が重ねられてきたトヨタの高性能ハッチバック「GRヤリス」。気がつけば、限定車を含めずいぶんと選択肢が増えている!? 現時点でのベストバイは一体どれなのか、工藤貴宏が指南する。

-

アナタのETCが使えなくなる? ユーザーに負担を強いる「ETC 2030年問題」を断罪する 2026.2.20 古いETC車載器が使えなくなるという「ETC 2030年問題」。その理由は「セキュリティーを高めるため」とされているが、車載器の交換はもちろんユーザーの負担だ。罪のない利用者に、高速道路はどこまで負担を強いるのか? 首都高研究家の清水草一がほえる。

-

レアアースの供給不安から中古車価格が高騰傾向に そんな市況での狙い目モデルは? 2026.2.19 ハイブリッド車やBEVの製造はもちろんのこと、日本のモノづくりに欠かせないレアアース。国際情勢がいまいち安定せず供給不安が広がるなか、中古車は再び高騰傾向に。そんな現状でもお得に検討できるモデルを下町の中古車評論家・玉川ニコが紹介する。

-

ストロングハイブリッドか1.8ターボか 新型「フォレスター」の悩ましいパワートレイン選択に雪道で決着をつける 2026.2.18 新型「スバル・フォレスター」には2.5リッターハイブリッドと1.8リッターターボの2つのパワートレインが設定されている。ローンチ時からの人気は前者だが、果たして後者の利点は「低価格」だけなのか。雪道をドライブして考えた。

-

![右も左もスライドドアばかり ヒンジドアの軽自動車ならではのメリットはあるのか?]() NEW

NEW

右も左もスライドドアばかり ヒンジドアの軽自動車ならではのメリットはあるのか?

2026.2.25デイリーコラム軽自動車の売れ筋が「ホンダN-BOX」のようなスーパーハイトワゴンであるのはご承知のとおりだが、かつての主流だった「スズキ・ワゴンR」のような車型に復権の余地はないか。ヒンジドアのメリットなど、(やや強引ながら)優れている点を探ってみた。 -

![第950回:小林彰太郎氏の霊言アゲイン あの世から業界を憂う]() NEW

NEW

第950回:小林彰太郎氏の霊言アゲイン あの世から業界を憂う

2026.2.25マッキナ あらモーダ!かつて『SUPER CG』の編集者だった大矢アキオが、『CAR GRAPHIC』初代編集長である小林彰太郎との交霊に挑戦! 日本の自動車ジャーナリズムの草分けでもある天国の上司に、昨今の日本の、世界の自動車業界事情を報告する。 -

![ルノー・グランカングー クルール(FF/7AT)【試乗記】]() NEW

NEW

ルノー・グランカングー クルール(FF/7AT)【試乗記】

2026.2.25試乗記「ルノー・グランカングー」がついに日本上陸。長さ5m近くに達するロングボディーには3列目シートが追加され、7人乗車が可能に。さらに2・3列目のシートは1脚ずつ取り外しができるなど、極めて使いでのあるMPVだ。ドライブとシートアレンジをじっくり楽しんでみた。 -

![第862回:北極圏の氷上コースでマクラーレンの走りを堪能 「Pure McLaren Arctic Experience」に参加して]() NEW

NEW

第862回:北極圏の氷上コースでマクラーレンの走りを堪能 「Pure McLaren Arctic Experience」に参加して

2026.2.25エディターから一言マクラーレンがフィンランド北部で「Pure McLaren Arctic Experience」を開催。ほかでは得られない、北極圏のドライビングエクスペリエンスならではの特別な体験とは? 氷上の広大な特設コースで、スーパースポーツ「アルトゥーラ」の秘めた実力に触れた。 -

![ボルボEX30クロスカントリー ウルトラ ツインモーター パフォーマンス(4WD)【試乗記】]()

ボルボEX30クロスカントリー ウルトラ ツインモーター パフォーマンス(4WD)【試乗記】

2026.2.24試乗記ボルボの電気自動車「EX30クロスカントリー」に冬の新潟・妙高高原で試乗。アウトドアテイストが盛り込まれたエクステリアデザインとツインモーターからなる四輪駆動パワートレイン、そして引き上げられた車高が織りなす走りを報告する。 -

![エンジニアが「車検・点検時に注意すべき」と思う点は?]()

エンジニアが「車検・点検時に注意すべき」と思う点は?

2026.2.24あの多田哲哉のクルマQ&Aすっかりディーラー任せにしている車検・点検について、ユーザーが自ら意識し、注視しておくべきチェックポイントはあるだろうか? 長年トヨタで車両開発を取りまとめてきた多田哲哉さんに意見を聞いた。