完全自動運転を実現に導く!? カーナビの地図技術最前線

2020.02.19 デイリーコラム不確定要素を極力排除

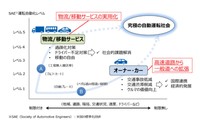

自動運転レベル3が今年お目見えするのではないかといわれている。レベル3は基本的にドライバーではなく自動運転システム側が運転を担うが、「運行設計領域(ODD:operational design domain)」は自動車専用道路(自専道)に設定されるだろう。ODDとは自動運転システムが正常に作動する前提となる設計上の走行環境に係る特有の条件、つまり自動運転システムの使用条件のこと。例えば、アダプティブクルーズコントロールやレーンキープアシストは自動車専用道路に、パーキング支援は駐車場内に、それぞれ限定されている。

ODDを設ける理由は、ざっくり言えば、不確定要素を極力排除するためだ。自専道ではほぼ同じ速度で車両が走行し続けているが、一般道には歩行者だけでなく、自転車や車いすなど多様なモビリティーが共存する。信号無視や急な飛び出し、路上駐車などもある。ゴルフカートのように走行ルートも走行環境も決まっていれば自動化しやすいが、オーナーカーでそれは無理。技術開発のゴールを完全自動運転に据えつつも、当面はODD付きで新技術を導入していくことになる。

なぜ自専道なのか? 先に述べたとおり不確定要素が少ないからなのだが、それゆえに自専道は以前から自動運転に適した場に位置付けられ、一般道に先駆けてダイナミックマップ基盤の「高精度3次元地図(HDマップ)」が作成されているのだ。

拡大 拡大 |

一般道のHDマップ化にかかるコスト

現状の自動運転システムは、人間のように視覚や聴覚に相当するリアルタイムのセンサー情報だけで走行することができない。しかし、HDマップには路面情報や車線情報、3次元構造物などの情報が含まれ、これら情報とセンサー情報とを組み合わせることで、環境を適切に把握することが可能になる。一般道にもHDマップがあればよいのだが、地図づくりには莫大(ばくだい)な費用が必要。いまあるHDマップの距離約3万kmに対して、一般道は150万km超。そのすべてのHDマップをつくるとしたら、国家予算を超えるレベルの金額が必要だという。

そこで、日立製作所が提案するのが「DGM(Detailed Geometry Map:高詳細地図)」という新技術だ。

現状のカーナビに搭載されている地図(HDマップに対して、SDマップという)は道路を一本の線で表現している。それゆえに、右折や左折のポイントを交差点の中心でしか表現できない。カーナビで走行中、右折するつもりが交差点までの距離を見誤って右折しそびれた経験のある人、右折専用レーンに入りそびれて交差点を通過してしまった経験のある人は少なくないと思う。あるいは、次の左折に備えて中央車線から左車線へと車線変更をしたのに、その分岐では左側2車線が左折で、無理に車線変更する必要がなかった……といった経験もあるのではないか。

もしもカーナビではなく、道路事情に詳しい人が助手席で案内をしていたら「次の次の信号で右折して」「ここから右折レーンに入って」「このあとは左折だけど、車線変更は不要」と運転しやすいようにガイドしてくれるだろう。余談だが、筆者の父はこういったガイドが得意なので、ひそかに父のことを「パパナビ」と呼んでいる。安全第一ゆえに「はい、信号が変わった」「左前方に自転車あり」と逐一案内するのが煩わしいが、道路案内は完璧。さらに「のどが渇いた」とつぶやくとコンビニまで自動案内するアシスタント機能や、途中で運転を代わってくれる自動運転機能までも備えている。

拡大 拡大 |

地図情報とセンサー情報とを組み合わせる

……話を元に戻そう。

現状のSDマップは道路情報に広がりがないため、目的地までのレールを敷くことはできても、実際にどう走行するかはカーナビを使う人間側にゆだねられている。しかし、日立製作所のDGMでは車載の光学カメラやミリ波レーダー、LiDAR(ライダー)などから道路上の車線や停止線といった情報を獲得。これら情報をSDマップに組み合わせることで、HDマップのように道路を線ではなく広がりを持った道路環境として表現できる。

そのパフォーマンスはHDマップに引けを取らず、一方で開発費用はHDマップと比べて格段に抑えられるという。自専道のHDマップに、全国約150万kmの一般道のDGM採用SDマップが組み合わされば、完全自動運転の実現が一歩近づく。そのためには地図以外の技術革新も必須ではあるが、まずはカーナビの精度向上だけでも十分価値があるだろう。カーナビの案内が「パパナビ」のガイドに近づけば、無理な車線変更や不意のリルートに伴う逆走などの無謀運転を防ぐことができる。

現在、日立製作所では地図メーカーと協業し、2021年度の商品化を目指して開発を進めている。目の前の交通社会の安全と、将来の自動運転システム実現につながる地図の誕生に期待したい。

(文=林 愛子/写真=SIP、ダイナミックマッププラットフォーム、日産自動車/編集=藤沢 勝)

拡大 拡大 |

林 愛子

技術ジャーナリスト 東京理科大学理学部卒、事業構想大学院大学修了(事業構想修士)。先進サイエンス領域を中心に取材・原稿執筆を行っており、2006年の日経BP社『ECO JAPAN』の立ち上げ以降、環境問題やエコカーの分野にも活躍の幅を広げている。株式会社サイエンスデザイン代表。

-

激変する日本の自動車関連税制! 実際のところ私たちにどんな影響があるの? 2026.1.9 ガソリン税の暫定税率廃止に、環境性能割の撤廃と、大きな変化が報じられている日本の自動車関連税制。新しい税制は、私たちにどんな恩恵を、あるいは新しい負担をもたらすのか? 得をするのはどんなユーザーか? 既出の公式発表や報道の内容から考えた。

-

「ランクル“FJ”」はいつだっけ? 2026年の新車発売カレンダーを確認する 2026.1.7 2026年も注目の新車がめじろ押し。「トヨタ・ランドクルーザー“FJ”」「日産エルグランド」「マツダCX-5」など、すでに予告されているモデルの発売時期を確認するとともに、各社のサプライズ枠(?)を予想する。

-

新型「デリカミニ」の開発者に聞くこだわりと三菱DNAの継承 2026.1.6 国内で「ジープ」を生産し「パジェロ」を生み出した三菱自動車が、進化したミニバン「デリカD:5」と軽自動車「デリカミニ」に共通するキーワードとして掲げる「デイリーアドベンチャー」。その言葉の意味と目指す先を、開発者に聞いた。

-

僅差の2025年、その先へ――F1は2026年、大改革でどう変わるのか? 2026.1.5 ホンダがアストンマーティンとタッグを組んで臨むF1の2026年シーズンは、抜きつ抜かれつのバトルを視野に入れ、大幅に変更されたマシンで争われる。その内容と、勝敗の決め手、主要チームの見通しについて詳しく解説しよう。

-

激動だった2025年の自動車業界を大総括! 今年があのメーカーの転換点になる……かも? 2025.12.26 トランプ関税に、EUによるエンジン車禁止の撤回など、さまざまなニュースが飛び交った自動車業界。なかでも特筆すべきトピックとはなにか? 長年にわたり業界を観察してきたモータージャーナリストが、地味だけれど見過ごしてはいけない2025年のニュースを語る。

-

![第54回:18年目の大改良! 奇跡の不老不死ミニバン「デリカD:5」のナゾ]() NEW

NEW

第54回:18年目の大改良! 奇跡の不老不死ミニバン「デリカD:5」のナゾ

2026.1.11小沢コージの勢いまかせ!! リターンズ三菱のオールラウンドミニバン「デリカD:5」が2025年末にまたも大幅改良を敢行。しかもモデルライフが10年をとっくに過ぎた2024年に過去最高の台数が販売されたというのだから、いったい現場で何が起きているのか。小沢コージが開発者を直撃! -

![フェラーリ12チリンドリ(前編)]() NEW

NEW

フェラーリ12チリンドリ(前編)

2026.1.11思考するドライバー 山野哲也の“目”レーシングドライバー山野哲也が「フェラーリ12チリンドリ」に試乗。その名が示すとおり「12気筒」=6.5リッターV12エンジンを積んだ、新たなフラッグシップマシンである。箱根のワインディングロードでの印象を聞いた。 -

![東京オートサロン2026(ダンロップ)]() NEW

NEW

東京オートサロン2026(ダンロップ)

2026.1.10画像・写真今年のダンロップブースはオールシーズンタイヤ「シンクロウェザー」一色! 「三菱デリカD:5」や「レクサスIS」はもちろん、クラシックカーの「いすゞ117クーペ」にまで装着して展示された。東京オートサロンの会場より、ダンロップの展示を写真で紹介する。 -

![東京オートサロン2026展示車両(その6)]() NEW

NEW

東京オートサロン2026展示車両(その6)

2026.1.10画像・写真「トヨタGR86」のオフロードマシンに前身宝飾の「メルセデス・ベンツSL」、これぞ定番なドレスアップミニバンの数々……。「東京オートサロン2026」の会場より、個性豊かなカスタムカー、チューニングカーを写真で紹介する。 -

![東京オートサロン2026展示車両(その5)]() NEW

NEW

東京オートサロン2026展示車両(その5)

2026.1.10画像・写真サーキットも走れる「アバルト1000TCR仕様」に、ランボルギーニのトラクター、そして「クラウン コンフォート」ベースのドラッグマシンも! 「東京オートサロン2026」の会場より、記者の目を奪ったモデルを写真で紹介する。 -

![【東京オートサロン2026】コンパニオン・モデル名鑑(その9)]() NEW

NEW

【東京オートサロン2026】コンパニオン・モデル名鑑(その9)

2026.1.10画像・写真年明け恒例となっている、チューニングカーやドレスアップカーの祭典「東京オートサロン」。HEARTILYブースを彩るコンパニオンの姿を写真で紹介する。