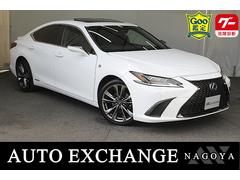

レクサスES300h“バージョンL”(FF/CVT)

古株の底力 2021.12.20 試乗記 「レクサスES」の最新モデルには「静粛性」と「乗り心地」の向上を主眼としたアップデートが施されている。そしてこの2点は創業の1989年から守ってきた“ブランドの原点”であるという。ポジション的には地味なFFセダンだが、その味わいは実に上質だ。L字のメッシュパターン

ミドルサイズプレミアムセダンのマイナーチェンジ。SUV全盛の日本では、あまり関心が持たれない話題かもしれない。しかしESはレクサスにとって今も基幹車種だ。レクサスブランドが誕生した1989年からラインナップされており、累計販売台数は300万台に迫る。北米で売れ筋なのはもちろん、世界ではESが今もレクサスの顔なのだ。

日本では2018年に7代目モデルが(レクサスESという名前では)初導入された。ハイブリッドモデルのみに限られたのは、日本市場の特性を考えれば妥当な判断だろう。レクサスでは「LS」「GS」「IS」という3種のFRセダンをそろえていたが、GSは2020年に販売終了。FFのESが事実上の代替モデルということになる。トヨタブランドに同じ「GA-K」プラットフォームを使った「カムリ」があるが、ボディーサイズやホイールベースは異なっている。

外観やパワーユニットに大きな変更はない。静粛性を高め、走行性能や乗り心地を改善したという。予防安全や運転支援システムは、最新式が取り入れられた。地味ではあるが、着実に細部を進化させてアップデートしている。真面目で実直な改良を重ねるのは、このブランドの持つ最良の資質の表れである。レクサスが登場した時、欧米のメーカーやユーザーに衝撃を与えたのは高い品質や機能性と“おもてなし”である。高級車の概念を再定義したとまで言われたほどだ。律義すぎるクルマづくりの姿勢は面白みには欠けていたかもしれないが、誠実さが徐々に受け入れられていった。

外観の変更点で一番目立つのは、グリルデザインである。以前は縦のストライプだったのが、新型ではL字を組み合わせたメッシュパターンに。スポーティー仕様の“Fスポーツ”には別の意匠が採用されているが、試乗車は最上級グレードの“バージョンL”だった。スピンドルグリルの扱いはレクサスのデザイナーにとって腕の見せどころであり、L字モチーフの採用は会心のアイデアだったのだろう。

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

スキのないインテリア

端正で伸びやかなフォルムはいかにもプレミアムセダンという趣で、FFらしさはあまり感じられない。試乗車のボディーカラーは「ソニックイリジウム」と名づけられたシルバーだった。太陽の光が当たると陰影のコントラストがまぶしいほど。全長は4975mmで、GSの4850mmを超えている。5235mmのLSに比べれば、ギリギリ扱いに困らないサイズに収まった。ただし、最小回転半径は5.9mなので、狭い路地では苦労するかもしれない。

2870mmのホイールベースは2850mmのGS、さらには2790mmの「RX」より長く、FFパッケージということもあって室内空間は広い。後席にはゆったりくつろいだ姿勢で座れる。電動リクライニング機能も付いているからなおさらだ。その代わりシートを倒すことはできなくなっていて、トランクに通じるのはセンターに開けられた小さな穴だけである。トランクルーム自体が広々としているので、荷物を積めなくて困るということはあまりなさそうだ。

内装色は新色の「モーヴ」だった。昔からコスメティック用品に使われているモーヴという色はパープルに近いが、この内装色は紫がかったコーヒー牛乳色である。派手になりすぎないオシャレな色合いで、なめらかな質感と相まって高級感をもたらしている。シートやダッシュボード、ドアパネルなどの仕上げにはスキがなく、精密な作業が行われていることを示す。きっちりしすぎていることで艶っぽさは感じられないが、精緻さこそがレクサスの美点である。

センターモニターは大きなサイズになり、タッチディスプレイとなった。ただ、センターコンソールには従来のタッチパッドも残されている。どちらでも操作できるのは便利とも言えるが、新旧のシステムが入り交じっている印象だ。マイナーチェンジでは最新のシステムに更新するのは難しかったのだろうか。ほかにも、ドライブモード切り替えスイッチの位置が、最新のレクサスとは違っていた。2021年10月にフルモデルチェンジが発表された「NX」には「Tazuna」コンセプトに基づいた新世代のインテリアが取り入れられており、ESも次期モデルで全面的に刷新されるのだろう。

非の打ちどころがない静粛性

外観や内装で感じた生真面目さは、運転しても同じ印象を受けた。熟成されたハイブリッドシステムは実に見事で、低速から高速までよどみなく必要十分なパワーを供給する。最高出力178PS、最大トルク221N・mの2.5リッター直4エンジンに120PS、202N・mのモーターを組み合わせ、システム最高出力は218PS。1720kgという重量級だが、不足を感じさせないのは変速機も含めたマネジメントが適切だからだろう。

静粛性に関しては、非の打ちどころがない。静かさと快適さがレクサスの強みなのだから、手を抜くことはできないのだ。あらためて感じたのは、セダンというボディータイプの持つアドバンテージである。独立したコンパクトなキャビンを持つことで、音の侵入を防ぎやすい。ミニバンやSUVは後方からの音をさえぎることが難しい構造になっている。

操縦性や乗り心地に関しても、セダンは有利な位置にいる。重心が低くできるうえに断面積が小さいので振動にも強い。背の高いミニバンやSUVも以前に比べれば格段に運転しやすくなったが、その技術を使えばセダンのほうがさらに高い性能を得られるのは理の当然である。ESはボディーサイズが大きいのに、運転しているとコンパクトに感じられた。最近はSUVの試乗車が多くてセダンに乗るのは久しぶりだったが、魅力を再確認した次第である。

山道に持ち込んでみても、鍛え上げられた走りを堪能できた。コーナリングはナチュラルそのもので、破綻の予感さえ見せない。上りはもちろんのこと、下りでの安心感が絶大なのはしっかりした接地感のおかげだろう。“Fスポーツ”は新型のアクチュエーターを用いた電子制御サスペンションの「リニアソレノイド式AVS」を採用しているが、試乗車は従来どおりのメカニカルなシステムである。それでも十分なスポーツ性能を持っていた。

機能が向上したデジタルアウターミラー

ESが日本に上陸した時に注目を集めたのが世界初採用をうたっていた「デジタルアウターミラー」である。ドアミラーの代わりにカメラを装着し、Aピラーの内側に配置されたモニターで後方を確認する仕組みだ。今回のマイナーチェンジで、機能強化が図られている。解像度が向上したそうだが、驚くほどクリアとまでは言えない。ウインカーを操作すると自動的に表示エリアが拡大し、それまでの表示範囲が緑枠で示される。リバースギアとも連動しているが、設定で解除することもできた。

正直に言うと、1日の試乗では完全に慣れることができなかった。ついついモニターではなくカメラのほうを見てしまい、あわてて視線を戻すということを繰り返した。長年の習慣のせいだから、自家用車として長く運転しているうちに違和感は消えるのだろう。ただ、四角いモニターの後付け感が強いのは興ざめだ。洗練されたインテリアにはマッチしない。同様の機能を持つアウディの「バーチャルエクステリアミラー」と比べると見劣りしてしまう。未来感は強烈なので、レクサスの最新モデルに乗っていると感じられるのは確かである。

レクサスはセダンのイメージが強かったが、時代は変わった。新型NXのチーフエンジニアを務めた加藤武明氏は「今やラグジュアリーでもノンラグジュアリーでもSUVが主流ですからね。(中略)セダンよりもバリエーションを持ちやすいので、多様なニーズに応えやすいという面はありますね」と話していた。

確かにSUVは多くのユーザーを獲得しているが、誰もが高い着座位置と巨大な荷室を求めているわけではない。セダンが似合うライフスタイルを持っている人は少なくないはずだ。ESは高性能な高級車だが、実用性も優れている。高品質でユーザーフレンドリーという、レクサスの原点を体現しているクルマなのだ。流行に惑わされてその価値に気づかないのは、あまりにももったいない。

(文=鈴木真人/写真=向後一宏/編集=藤沢 勝)

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

テスト車のデータ

レクサスES300h“バージョンL”

ボディーサイズ:全長×全幅×全高=4975×1865×1445mm

ホイールベース:2870mm

車重:1720kg

駆動方式:FF

エンジン:2.5リッター直4 DOHC 16バルブ

モーター:交流同期電動機

トランスミッション:CVT

エンジン最高出力:178PS(131kW)/5700rpm

エンジン最大トルク:221N・m(22.5kgf・m)/3600-5200rpm

モーター最高出力:120PS(88kW)

モーター最大トルク:202N・m(20.6kgf・m)

システム最高出力:218PS

タイヤ:(前)235/45R18 94Y/(後)235/45R18 94Y(ダンロップSP SPORT MAXX 050)

燃費:22.3km/リッター(WLTCモード)

価格:715万円/テスト車=774万7300円

オプション装備:デジタルアウターミラー(22万円)/デジタルインナーミラー(11万円)/“マークレビンソン”プレミアムサラウンドサウンドシステム(24万3100円)/おくだけ充電(2万4200円)

テスト車の年式:2021年型

テスト開始時の走行距離:2028km

テスト形態:ロードインプレッション

走行状態:市街地(2)/高速道路(7)/山岳路(1)

テスト距離:294.7km

使用燃料:21.1リッター(レギュラーガソリン)

参考燃費:14.0km/リッター(満タン法)/13.9km/リッター(車載燃費計計測値)

鈴木 真人

名古屋出身。女性誌編集者、自動車雑誌『NAVI』の編集長を経て、現在はフリーライターとして活躍中。初めて買ったクルマが「アルファ・ロメオ1600ジュニア」で、以後「ホンダS600」、「ダフ44」などを乗り継ぎ、新車購入経験はなし。好きな小説家は、ドストエフスキー、埴谷雄高。好きな映画監督は、タルコフスキー、小津安二郎。

-

ホンダCR-V e:HEV RSブラックエディション(4WD)【試乗記】 2026.2.26 日本で久々の復活を遂げた「ホンダCR-V」の新型に、北海道のテストコースで試乗。雪上・氷上での“ひとクラス上”の振る舞いに感嘆しつつも、筆者がドン! と太鼓判を押せなかった理由とは? デビューから30年をむかえたCR-Vの、実力と課題を報告する。

-

ルノー・グランカングー クルール(FF/7AT)【試乗記】 2026.2.25 「ルノー・グランカングー」がついに日本上陸。長さ5m近くに達するロングボディーには3列目シートが追加され、7人乗車が可能に。さらに2・3列目のシートは1脚ずつ取り外しができるなど、極めて使いでのあるMPVだ。ドライブとシートアレンジをじっくり楽しんでみた。

-

ボルボEX30クロスカントリー ウルトラ ツインモーター パフォーマンス(4WD)【試乗記】 2026.2.24 ボルボの電気自動車「EX30クロスカントリー」に冬の新潟・妙高高原で試乗。アウトドアテイストが盛り込まれたエクステリアデザインとツインモーターからなる四輪駆動パワートレイン、そして引き上げられた車高が織りなす走りを報告する。

-

BYDシーライオン6(FF)【試乗記】 2026.2.23 「BYDシーライオン6」は満タン・満充電からの航続可能距離が1200kmにも達するというプラグインハイブリッド車だ。そして国内に導入されるBYD車の例に漏れず、装備が山盛りでありながら圧倒的な安さを誇る。300km余りのドライブで燃費性能等をチェックした。

-

アルファ・ロメオ・トナーレ ハイブリッド インテンサ(FF/7AT)【試乗記】 2026.2.22 2025年の大幅改良に、新バリエーション「インテンサ」の設定と、ここにきてさまざまな話題が飛び交っている「アルファ・ロメオ・トナーレ」。ブランドの中軸を担うコンパクトSUVの、今時点の実力とは? 定番の1.5リッターマイルドハイブリッド車で確かめた。

-

![フォルクスワーゲンID.4プロ(RWD)【試乗記】]() NEW

NEW

フォルクスワーゲンID.4プロ(RWD)【試乗記】

2026.2.28試乗記フォルクスワーゲンのミッドサイズ電気自動車(BEV)「ID.4」の一部仕様変更モデルが上陸。初期導入モデルのオーナーでもあるリポーターは、その改良メニューをマイナーチェンジに匹敵するほどの内容と評価する。果たしてアップデートされた走りやいかに。 -

![思考するドライバー 山野哲也の“目”――MINIジョンクーパーワークス コンバーチブル編]() NEW

NEW

思考するドライバー 山野哲也の“目”――MINIジョンクーパーワークス コンバーチブル編

2026.2.27webCG Moviesレーシングドライバー山野哲也がホットなオープントップモデル「MINIジョンクーパーワークス コンバーチブル」に試乗。ワインディングロードで走らせた印象を、動画でリポートする。 -

![特別な「RAYS VOLK RACING TE37」を選ぶということ]() NEW

NEW

特別な「RAYS VOLK RACING TE37」を選ぶということ

2026.2.27最高峰技術の結晶 レイズが鍛えた高性能ホイールの世界<AD>クルマ好き・運転好きの熱い視線を集める、レイズの高性能ホイール「VOLK RACING(ボルクレーシング)」。なかでも名品の誉れ高い「TE37」シリーズに設定された、必見のアニバーサリーモデルとは? その魅力に迫る。 -

![2026 Spring webCGタイヤセレクション]() NEW

NEW

2026 Spring webCGタイヤセレクション

2026.2.272026 Spring webCGタイヤセレクション<AD>春のドライブシーズンを前に、愛車のタイヤチョイスは万全か? 今回は、走りが意識されるスポーツモデルやSUV向けに開発された、話題の新タイヤをピックアップ。試走を通してわかった、それらの“実力”をリポートする。 -

![走る・曲がる・止まるを一段上のステージに 「クムホ・エクスタ スポーツS」を試す]() NEW

NEW

走る・曲がる・止まるを一段上のステージに 「クムホ・エクスタ スポーツS」を試す

2026.2.272026 Spring webCGタイヤセレクション<AD>クムホから新たなプレミアムスポーツタイヤ「エクスタ スポーツ/エクスタ スポーツS(パターン名:PS72)」が登場。人気の「エクスタPS71」の後継として、グリップ力をはじめとしたすべての基本性能を磨き上げた待望の新商品だ。「フォルクスワーゲン・ゴルフR」に装着してドライブした。 -

![世界が認めた高品質 ネクセンの「N-FERA RU1」を試す]() NEW

NEW

世界が認めた高品質 ネクセンの「N-FERA RU1」を試す

2026.2.272026 Spring webCGタイヤセレクション<AD>ネクセンの「N-FERA RU1」は快適性とグリップ力を高いレベルで両立したSUV向けスポーツタイヤ。これらの優れた性能を比較的安価に手にできるというのだから、多くのカスタマーに選ばれているのも当然だ。「スバル・フォレスター」とのマッチングをリポートする。