ポルシェ911R(RR/6MT)

最上級の快感 2016.07.19 試乗記 ポルシェを代表するスポーツカー「911」に、レーシングカーのDNAを継承する新たな高性能モデル「911R」が登場。最高出力500psのハイパワーエンジンと、徹底的な軽量化がもたらす走りの質を、ドイツ・シュトゥットガルトで試した。伝説と最新テクノロジーの融合

「718ボクスター」と「718ケイマン」――これらのモデルは、従来型に対して「2気筒を削り、排気量をダウンした」という特徴があり、紹介の仕方を誤れば、スペックダウンしたとも受け取られかねない。

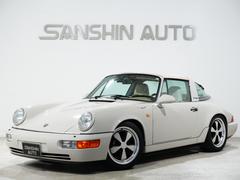

しかし、同じく水平対向4気筒ユニットを搭載し1950~60年代に活躍したレーシングモデル「ポルシェ718」を彷彿(ほうふつ)とさせる車名を与えつつ、新たな価値を持つモデルへと昇華させることができるのは、長い歴史の中に輝かしいさまざまなレーシングヒストリーを持つブランドだからだ。

ベルリンで発表されたばかりの2代目「パナメーラ」が、一見して911からのDNAの継承を強くイメージさせるルックスに仕上げられたのも、このメーカーが、半世紀以上の歴史を持つ911こそ自らの屋台骨で、そこで築かれた名声こそが最大の財産だと認識しているからに違いない。

こうした事例と同様に、自身の財産を有効活用し、伝説的モデルを引き合いに出しつつ、最新テクノロジーとモダンなコンポーネンツを駆使して固有のキャラクターを与えられたのが、ここに紹介する911Rだ。

2016年春のジュネーブモーターショーで初披露され、世界でわずか991台という限定台数で発売されるこのモデル。その名は、半世紀前の1967年にレーシングホモロゲーション獲得を目指して登場した、同名のモデルが元になっている。

ねらいは「一般道での俊敏性」

数ある911シリーズの中で“サーキットに最も近い”「GT3 RS」をベースに、そこから譲り受けた最高出力500psの4リッター自然吸気フラット6エンジンを搭載。最新のGT3系では消滅してしまったコンベンショナルなマニュアルトランスミッションが、久々に組み合わされる。

その上で、GT3 RS比でさらに50kgマイナスを実現させて「911で最軽量」のタイトルを獲得しながらも、あえてサーキットのラップタイムにはフォーカスを合わせず、「最高のドライビングプレジャーを実現することに注力した」というのが、現代版911Rのアウトラインだ。

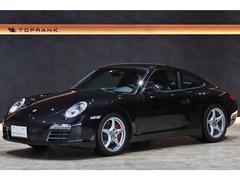

GT3 RS同様、フードやフロントフェンダーにはカーボン(CFRP)素材を採用し、リアとサイド後方のウィンドウは樹脂(ポリカーボネート)化。さらにはリアシートを廃し、キャビン内の遮音材やフェンダーのインナーライナーも省略した。いかにもコンペティティブな方策が採られたにも関わらず、ヒストリカルなオプションのボディーストライプを除けば、そのルックスが「普通の911」に見えるのは、ひとえにGT3系モデルでは重要なアイコンである、リアの巨大なスポイラーが装着されていないからだ。

「大きな羽根は、高速時のスタビリティーを稼いでコーナリング速度を上げ、ラップタイムを稼ぐのが主目的。オンロードでのアジリティー(俊敏性)を重視したこのモデルには、必要のないアイテム」というのが、担当エンジニア氏が明かしてくれた見解である。

かくも軽量化に心血を注ぎながら、「システム重量約7kg」という小さくない対価を払ってまで、リアのアクティブステアリングシステムをGT3系から残したのも、同様の理由だという。

そのシステムには、オンロードでのコーナリング時に高い俊敏性を実現するための、GT3系とは異なる専用のチューニングを採用。これが、911シリーズの中にあって“究極のドライビングプレジャー”を追い求めた、Rグレードならではの走りの味を生み出す大きなポイントになっているというのだ。

スーパーなのにイージー

前出エンジニア氏に同行してもらいつつ、シュトゥットガルトの本社からテストドライブに出発した試乗車には、エアコンやナビゲーションシステム、90リッター燃料タンク(標準仕様は64リッター)などに加え、シングルマスフライホイールがオプション装着されていた。

モータースポーツの世界ではおなじみの、このフライホイールは、クラッチワーク時のレスポンスを高めてくれる一方で、アイドリング時に特有の“ガラガラ音”を盛大に発生する。ただ、クラッチワークに要する踏力(とうりょく)がわずかなことをはじめ、その操作に一切神経を使う必要がないのは意外だった。

「ケースの形状は7段PDKと同様だが、中身は特製」とエンジニア氏が語る6段MTは、ショートストロークリンケージを標準で採用。それゆえ、操作感は硬めだが剛性感や変速の確実性は文句ナシ。「918スパイダー」譲りのステアリングホイール上のダイヤルでスポーツモードを選択すると、シフトダウン時のエンジン回転合わせが自動的に行われるのは、アクセルオン時のみならず、オフ時の回転下がりのレスポンスがずばぬけてシャープなこのエンジンでは、思った以上に実用的と感じられた。

前述の通り、いくばくかの快適装備をオプション装着したテスト車では多少の上乗せがなされたとはいえ、それでもパワー・ウェイト・レシオは3kg/psを下回る。

たちまち「とんでもない速度」に達してしまうことは言うまでもないが、8500rpmと極めて高いレッドラインまで引っ張っても「アッと言う間」に1速ギアを使いきり、2速、そして3速へとバトンタッチ。5000rpm以上でより明確になる研ぎ澄まされたレスポンスと爆発的な加速力を味わいつつ、レーシングエンジンばりの雄たけびを耳にするのは、まさに至福の瞬間だ。

走る・曲がる・止まるが違う

ハンドリングの感覚は、前述のエンジニア氏が強調していた通りの「俊敏さ」が印象的。アクセル操作にしても、ステアリング操作にしても、さらにはポルシェ・セラミック・コンポジット・ブレーキ(PCCB)を標準装備とするブレーキの操作にしても、とにかくドライバーの一挙手一投足が、これ以上ないほどダイレクトにクルマの挙動に表れる。これこそ、911Rの特徴的なテイストだ。

こう記すと、神経質なキャラクターを想像する人がいるかもしれないが、幸か不幸かそうした危うさを一切伴わないのも、この911Rの走りの特徴である。

フロント245/35、リア305/30の20インチタイヤは、見るからに溝面積が少ないミシュランの「パイロットスポーツ カップ2」で、優れたドライグリップ力を求めたことがうかがえる。今回、完全なドライコンディションの下でテストドライブできたのは、評価に際しては間違いなくラッキーな要素だった。

しかし、たとえタイトターンからの立ち上がりであえて必要以上に深くアクセルペダルを踏み込んだとしても、簡単にテールアウトの姿勢を示すといったトリッキーな挙動に悩まされることがなかった。これには、そもそも911が有するRRレイアウトゆえの、トラクション能力の高さというメリットに加えて、「オンロードでの走りを楽しむためのモデル」という911Rの開発姿勢を感じ取ることができた。

その乗り味は、すこぶるフラットで快適そのもの。驚きとしか言えないものだった。

これ見よがしの空力パーツを排除した軽いボディーに、MTを組み合わせた“プリミティブな作り”。そこにコストをいとわない材料置換による徹底した軽量化やリアのアクティブステアリング・システムなど最先端のテクノロジーを融合させることで、ドライバーに最上級の快感を提供する――それは、GT3系やターボ系とはまた異なる方向へのベクトルを備えた、「第3の究極」を追い求めた911と言えるのかもしれない。

(文=河村康彦/写真=ポルシェ)

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

テスト車のデータ

ポルシェ911R

ボディーサイズ:全長×全幅×全高=4532×1852×1276mm

ホイールベース:2475mm

車重:1370kg(DIN)

駆動方式:RR

エンジン:4リッター水平対向6 DOHC 24バルブ

トランスミッション:6段MT

最高出力:500ps(368kW)/8250rpm

最大トルク:46.9kgm(460Nm)/6250rpm

タイヤ:(前)245/35ZR20 91Y/(後)305/30ZR20 103Y(ミシュラン・パイロットスーパースポーツ カップ2)

燃費:13.3リッター/100km(約7.5km/リッター、NEDC複合モード)

価格:2629万1000円/テスト車=--円

オプション装備:--

※諸元は欧州仕様のもの。車両本体価格は日本市場でのもの。

テスト車の年式:2016年型

テスト開始時の走行距離:--km

テスト形態:ロードインプレッション

走行状態:市街地(--)/高速道路(--)/山岳路(--)

テスト距離:--km

使用燃料:--リッター(ハイオクガソリン)

参考燃費:--km/リッター

河村 康彦

フリーランサー。大学で機械工学を学び、自動車関連出版社に新卒で入社。老舗の自動車専門誌編集部に在籍するも約3年でフリーランスへと転身し、気がつけばそろそろ40年というキャリアを迎える。日々アップデートされる自動車技術に関して深い造詣と興味を持つ。現在の愛車は2013年式「ポルシェ・ケイマンS」と2008年式「スマート・フォーツー」。2001年から16年以上もの間、ドイツでフォルクスワーゲン・ルポGTIを所有し、欧州での取材の足として10万km以上のマイレージを刻んだ。

-

スズキ・ワゴンR ZL(FF/5MT)【試乗記】 2026.1.28 スズキの「ワゴンR」がマイナーチェンジ。デザインを変更しただけでなく、予防安全装備もアップデート。工場設備を刷新してドライバビリティーまで強化しているというから見逃せない。今や希少な5段MTモデルを試す。

-

スバル・ソルテラET-HS(4WD)【試乗記】 2026.1.27 “マイナーチェンジ”と呼ぶにはいささか大きすぎる改良を受けた、スバルの電気自動車(BEV)「ソルテラ」。試乗を通して、劇的に改善した“BEVとしての性能”に触れていると、あまりに速いクルマの進化がもたらす、さまざまな弊害にも気づかされるのだった。

-

ホンダ・シビック タイプR/ヴェゼルe:HEV RS 純正アクセサリー装着車【試乗記】 2026.1.26 ホンダアクセスが手がける純正パーツを装着した最新ラインナップのなかから、「シビック タイプR」と「ヴェゼルe:HEV RS」に試乗。独自のコンセプトとマニアックなこだわりでつくられたカスタマイズパーツの特徴と、その印象を報告する。

-

トヨタbZ4X Z(4WD)【試乗記】 2026.1.24 トヨタの電気自動車「bZ4X」の一部改良モデルが登場。「一部」はトヨタの表現だが、実際にはデザインをはじめ、駆動用の電池やモーターなども刷新した「全部改良」だ。最上級グレード「Z」(4WD)の仕上がりをリポートする。

-

アウディA5 TDIクワトロ150kW(4WD/7AT)【試乗記】 2026.1.21 「アウディA5」の2リッターディーゼルモデルが登場。ただでさえトルクフルなエンジンに高度な制御を自慢とするマイルドハイブリッドが組み合わされたリッチなパワートレインを搭載している。260km余りをドライブした印象をリポートする。

-

![「スズキGSX-8T/GSX-8TT」発表会の会場から]() NEW

NEW

「スズキGSX-8T/GSX-8TT」発表会の会場から

2026.1.30画像・写真スズキが新型モーターサイクル「GSX-8T/GSX-8TT」をいよいよ日本で発売。イタリアのデザインセンターが手がけた新型のネオクラシックモデルは、スズキに新しい風を吹き込むか? タイムレスなデザインと高次元の走りを標榜する一台を、写真で紹介する。 -

![あの多田哲哉の自動車放談――トヨタ・クラウン エステートRS編]() NEW

NEW

あの多田哲哉の自動車放談――トヨタ・クラウン エステートRS編

2026.1.30webCG Movies「クラウン」らしからぬデザインや4車種展開などで話題になった、新世代のトヨタ・クラウン。そのうちの一台「クラウン エステート」に試乗した、元トヨタの車両開発者、多田哲哉さんの感想は? -

![待望の7人乗りMPV「ルノー・グランカングー」を大解剖 ライバルにはない魅力はあるか?]() NEW

NEW

待望の7人乗りMPV「ルノー・グランカングー」を大解剖 ライバルにはない魅力はあるか?

2026.1.30デイリーコラムいよいよ日本に導入された、ロングボディー・3列シートの「ルノー・グランカングー」。満を持して登場した真打ちは、競合する国産ミニバンや7人乗りの輸入MPVに対し、どのような特徴があり、どんな人におススメなのか? 取材会で実車に触れた印象を報告する。 -

![第946回:欧州に「277万円以下」のクルマなし! キューバ化を覚悟した冬]()

第946回:欧州に「277万円以下」のクルマなし! キューバ化を覚悟した冬

2026.1.29マッキナ あらモーダ!欧州でお値段1万5000ユーロ未満の大衆車が壊滅状態に! 自動車の価格高騰はなぜ起き、そしていつまで続くのか? 一般の自動車ユーザーは、この嵐をいかにしてやり過ごそうとしているのか? イタリア在住の大矢アキオがリポートする。 -

![第286回:才人監督が描くディストピアのデスゲーム 『ランニング・マン』]()

第286回:才人監督が描くディストピアのデスゲーム 『ランニング・マン』

2026.1.29読んでますカー、観てますカー「アルピーヌA290」で追っ手のハンターから逃げ延びろ! スティーブン・キングが50年前に予見した未来は、まさに現在の状況そのもの。分断とフェイクが支配する現実を鋭くえぐった最新型デスゲーム映画。 -

![「スバルPerformance-B STIコンセプト」の市販化はズバリ2027年!?]()

「スバルPerformance-B STIコンセプト」の市販化はズバリ2027年!?

2026.1.29デイリーコラムスバルが「東京オートサロン2026」でスーパー耐久シリーズ2026の参戦車両を発表。そのプロフィールは「スバルPerformance-B STIコンセプト」そのものだ。同モデルの市販化はあるのか。スバリストが願望を込めつつ予想する。