第30回:偉大なるポルシェ911

理念を守り続けたブランドの象徴

2018.08.16

自動車ヒストリー

1963年のデビューから今日に至るまで、世界屈指のスポーツカーとして活躍し続けている「ポルシェ911」。ブランドの精神的支柱として、水平対向エンジンとRRの駆動方式という2つの伝統をかたくなに守り続ける希代の名車の歴史を振り返る。

半世紀を経ても頂点に君臨

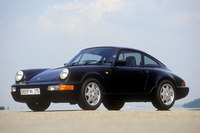

ポルシェ911が誕生してから、50年以上が経過した。今も変わらずに造り続けられているこの偉大なスポーツカーは、1963年のフランクフルトモーターショーで発表されたのだった。当時は破格の高性能で世界を驚かせたのだが、半世紀を経ても同じモデルが頂点に君臨していることが何よりも驚嘆に値する。とてつもない偉業と言っていいだろう。

それまで製造されていた「356」に代わるモデルとして開発されたのが911である。当初は開発コードの「901」をそのまま車名にしていたが、真ん中がゼロの3桁の数字を商標登録していたプジョーから抗議を受けて911を名乗るようになった。水平対向エンジンをリアに搭載したGTというコンセプトは、356からそのまま受け継いでいる。しかし、共通点はそれだけだ。フォルクスワーゲンを下敷きにしていた356とは違い、911はまったくの白紙から新設計されたモデルである。

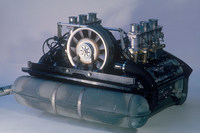

最も大きな進化は、4気筒OHVから6気筒SOHCとなったエンジンだろう。2リッターで130psというパワーは現在の基準からすれば驚くほどの数値ではないが、軽いボディーと優れたトラクションを利して最高速度210km/hを実現していた。当初から排気量アップを前提とした設計で、その後3.6リッターまで拡大されることになる。

1963年に日本でデビューしたクルマは、「ダットサン・ブルーバード410」「三菱コルト1000」などである。東京モーターショーには、「いすゞ・ベレット1500GT」や新型「プリンス・スカイライン」「ダイハツ・コンパーノ」などが出品されている。日本車も少しずつ実力をつけていたが、彼我の差は明らかだった。同じ年に海の向こう側ではこの高性能で実用的なGTが華々しく登場したのである。

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

親子3代に共通する設計思想

ポルシェの名は、不世出の天才技術者フェルディナント・ポルシェ博士に由来しているが、1951年に逝去した彼はもちろん911には関わっていない。博士が作り上げたのは、ドイツが誇る世界の大衆車「フォルクスワーゲン・タイプI」すなわち“ビートル”だった。その息子であるフェリー・ポルシェがビートルの思想を受け継ぎながら開発したスポーツカーが356であり、さらにその息子“ブッツィ”ことフェルディナント・アレクサンダー・ポルシェが生み出したのが911である。

初代ポルシェ博士は、25歳だった1900年にウィーンのローナー社で電気自動車を製作している。2年後にはガソリンエンジンとモーターを組み合わせたハイブリッドの元祖ともいうべきモデルを作り、早熟な才能を示す。1923年にはダイムラー・ベンツ社の技術部長に迎えられ、乗用車からレーシングカーまでさまざまなモデルを開発した。その後独立した博士は、小型経済車を開発しようとしてヒトラーの大衆車構想に巻き込まれていく。計画は当初の思い描いていた通りには進まず、博士の理想が形になったのは戦後になってからだった。

最善を追求する技術者の血と魂は受け継がれ、ビートルから356を経て911が誕生した。この3台に共通するのは、空冷の水平対向エンジンをリアのオーバーハングに積んでいるという点だ。空冷エンジンは構造が簡単で低コストであり、水漏れの心配がないという利点があった。

リアエンジン・リアドライブ(RR)は、プロペラシャフトを必要としない合理的な方式である。居住スペースを広くとることができるというのがわかりやすい利点だ。エンジンの重量が駆動輪である後輪に加わるため、トラクションも強力である。しかし、その反面デメリットも抱えていた。

合理的なシステムに潜むデメリット

RR方式は、ステアリングを切り込んだ以上にクルマが向きを変えてしまうというオーバーステアの傾向を持っている。エンジンパワーの低いビートルではそれほど大きな問題とはならなかったが、高性能な911では過度なオーバーステアが致命的な事態を招くことになりかねない。操縦安定性の確保が、911の大きな課題となった。初期のモデルでは、フロントのバンパーの中にオモリを入れるという苦肉の策が講じられたほどである。

オーバーステアとの戦いは粘り強く続けられ、4WDモデルを除いて今もRR方式は守られている。一方、空冷エンジンは変更を余儀なくされた。騒音が大きい、ヒーターが効きにくいといった弱点はまだしも、排ガス規制に対応できなかったことが致命的だった。空冷では燃焼温度を一定に保つことが難しく、精緻なコントロールができないのだ。1998年に5代目となる「タイプ996」に移行した際に、ついに水冷エンジンが採用されることとなった。

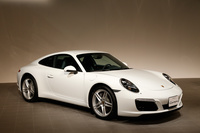

それでも、今も911は基本的に同じメカニズム、同じフォルムを持ったクルマなのだ。もともとの設計思想が優れていたことが、長きにわたって造り続けることができた理由である。実は初代モデルと現行モデルを並べると形の違いが際立つのだが、それを相似形に見せてしまうのがデザインの妙なのだろう。

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

ラインナップ拡大後もなお存在感を示す

911以外のモデルへ切り替える取り組みは何度もあった。1976年にはフロントエンジン・リアドライブ(FR)モデルの「924」が発売された。その後「944」「968」へと発展していくが、911に取って代わることはなかった。ラグジュアリーモデルの「928」も、また同じである。ポルシェの支持者は、RRで6気筒の水平対向エンジンを持つ911こそがポルシェであると信じてきたのだ。

1996年にデビューした「ボクスター」は、新たなユーザーをつかむことに成功した。ミドシップエンジンの2シーターオープンで、エンジンは水平対向である。ハードトップ版の「ケイマン」も優れたハンドリング性能で人気を得た。

2002年には4WDシステムを搭載したプレミアムSUVの「カイエン」が発売され、2014年からは一回り小さい「マカン」も加わる。SUVの2モデルは、ポルシェ社の屋台骨を支える商品に成長した。2009年に投入された4ドアセダンの「パナメーラ」には2017年にワゴンボディーも追加され、カイエンともどもプラグインハイブリッド車も選べるようになるなど、ラインナップの充実が際立っている。

ポルシェは小規模なスポーツカーメーカーから、幅広い車種をそろえた自動車会社に成長した。それでも、ポルシェと聞いて誰もがまず思い浮かべるのは、依然として911である。一貫してブレない姿勢がポルシェのブランドイメージを支えている。その根源をたどっていくと、初代ポルシェ博士の技術者魂に行き着くのだ。

(文=webCG/イラスト=日野浦 剛/写真=ポルシェ、二玄社)

鈴木 真人

名古屋出身。女性誌編集者、自動車雑誌『NAVI』の編集長を経て、現在はフリーライターとして活躍中。初めて買ったクルマが「アルファ・ロメオ1600ジュニア」で、以後「ホンダS600」、「ダフ44」などを乗り継ぎ、新車購入経験はなし。好きな小説家は、ドストエフスキー、埴谷雄高。好きな映画監督は、タルコフスキー、小津安二郎。

-

第105回:資本主義のうねりを生んだ「T型フォード」

20世紀の社会を変えた大量生産と大量消費 2021.7.21 世界初の大量生産車となり、累計で1500万台以上が販売された「T型フォード」。このクルマとヘンリー・フォードが世にもたらしたのは、モータリゼーションだけではなかった。自動車を軸にした社会の変革と、資本主義の萌芽(ほうが)を振り返る。 -

第104回:世界を制覇した“普通のクルマ”

トヨタを支える「カローラ」の開発思想 2021.7.7 日本の大衆車から世界のベストセラーへと成長を遂げた「トヨタ・カローラ」。ライバルとの販売争いを制し、累計販売台数4000万台という記録を打ち立てたその強さの秘密とは? トヨタの飛躍を支え続けた、“小さな巨人”の歴史を振り返る。 -

第103回:アメリカ車の黄金期

繁栄が増進させた大衆の欲望 2021.6.23 巨大なボディーにきらびやかなメッキパーツ、そそり立つテールフィンが、見るものの心を奪った1950年代のアメリカ車。デトロイトの黄金期はいかにして訪れ、そして去っていったのか。自動車が、大国アメリカの豊かさを象徴した時代を振り返る。 -

第102回:「シトロエンDS」の衝撃

先進技術と前衛的デザインが示した自動車の未来 2021.6.9 自動車史に名を残す傑作として名高い「シトロエンDS」。量販モデルでありながら、革新的な技術と前衛的なデザインが取り入れられたこのクルマは、どのような経緯で誕生したのか? 技術主導のメーカーが生んだ、希有(けう)な名車の歴史を振り返る。 -

第101回:スーパーカーの熱狂

子供たちが夢中になった“未来のクルマ” 2021.5.26 エキゾチックなスタイリングと浮世離れしたスペックにより、クルマ好きを熱狂させたスーパーカー。日本を席巻した一大ブームは、いかにして襲来し、去っていったのか。「カウンタック」をはじめとした、ブームの中核を担ったモデルとともに当時を振り返る。

-

![BYDシールAWD(4WD)【試乗記】]() NEW

NEW

BYDシールAWD(4WD)【試乗記】

2026.1.17試乗記BYDのBEVサルーン「シール」の機能アップデートモデルが登場。強化のポイント自体はそれほど多くないが、4WDモデルの「シールAWD」は新たに電子制御式の可変ダンパーを装備したというから見逃せない。さまざまなシーンでの乗り心地をチェックした。 -

![新生ノートンがいよいよ始動! 名門の復活を担う次世代モーターサイクルの姿に迫る]()

新生ノートンがいよいよ始動! 名門の復活を担う次世代モーターサイクルの姿に迫る

2026.1.16デイリーコラム英国のモーターサイクル史にあまたの逸話を残してきた名門、ノートンが、いよいよ再始動! その数奇な歴史を振り返るとともに、ミラノで発表された4台の次世代モデルを通して、彼らが思い描く未来像に迫った。 -

![第858回:レースの技術を市販車に! 日産が「オーラNISMO RSコンセプト」で見せた本気]()

第858回:レースの技術を市販車に! 日産が「オーラNISMO RSコンセプト」で見せた本気

2026.1.15エディターから一言日産が「東京オートサロン2026」で発表した「オーラNISMO RSコンセプト」。このクルマはただのコンセプトカーではなく、実際のレースで得た技術を市販車にフィードバックするための“検証車”だった! 新しい挑戦に込めた気概を、NISMOの開発責任者が語る。 -

![ルノー・グランカングー クルール]()

ルノー・グランカングー クルール

2026.1.15画像・写真3列7座の新型マルチパーパスビークル「ルノー・グランカングー クルール」が、2026年2月5日に発売される。それに先駆けて公開された実車の外装・内装を、豊富な写真で紹介する。 -

![市街地でハンズオフ運転が可能な市販車の登場まであと1年 日産の取り組みを再確認する]()

市街地でハンズオフ運転が可能な市販車の登場まであと1年 日産の取り組みを再確認する

2026.1.15デイリーコラム日産自動車は2027年に発売する車両に、市街地でハンズフリー走行が行える次世代「ProPILOT(プロパイロット)」を搭載する。その発売まであと1年。革新的な新技術を搭載する市販車の登場は、われわれにどんなメリットをもたらすのか。あらためて考えてみた。 -

![ホンダ・プレリュード(前編)]()

ホンダ・プレリュード(前編)

2026.1.15あの多田哲哉の自動車放談トヨタでさまざまな車両を開発してきた多田哲哉さんが今回試乗するのは、24年ぶりに復活した「ホンダ・プレリュード」。話題のスペシャルティーカーを、クルマづくりのプロの視点で熱く語る。