トヨタ・マツダ・デンソーのEV共同開発会社が業務を終了 2年9カ月の協業がもたらした成果を考える

2020.07.13 デイリーコラムEVの基本構想に関する技術開発の拠点

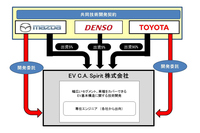

2020年6月、トヨタ自動車とマツダ、デンソーの3社が設立した「EV C.A. Spirit」(EVCAS)が、短い歴史に幕を下ろした。2017年の設立当初から「2年間の期間限定」であることが明言されていた会社だけに、ほぼ予定通りの展開ではあるが、ホームページは既に閲覧できない状態で、撤収の早さに驚かされた。

そもそもEVCASとはどういった会社だったのか。

2017年9月28日付のプレスリリースによれば、EVCASは「電気自動車の基本構想に関する共同技術開発」のために設立された。資本金1000万円の内訳は、トヨタ90%、マツダとデンソーがそれぞれ5%。つまり、各社の出資額はトヨタ900万円、マツダとデンソーが50万円ずつと、一部上場企業がつくった合弁会社らしからぬコンパクトな体制だった。

本社は、トヨタが共同所有する名古屋駅前の超高層ビル、ミッドランドスクエア内に置かれ、代表はトヨタ自動車の寺師茂樹氏が務めた。寺師氏は現在、Chief Competitive Officer(COO)兼Chief Project Officer(CPO)兼トヨタシステムサプライ トヨタZEV ファクトリー本部長の肩書を持つ(2020年7月1日時点)。ほかの役員もトヨタの人材だったが、設立当初の社員約40名の中には、マツダから出向したエンジニアも相当数在籍していたようだ。

また、具体的な事業内容について、前述のプレスリリースには「マツダの『一括企画』や『モデルベース開発』、デンソーの『エレクトロニクス技術』、トヨタの『TNGA』など、各社の強みを持ち寄ることで開発手法そのものを見直し」とあり、主に以下3項目に取り組むとしていた。

(1)ユニットおよび車両についてEVに最適となる性能および機能を規定する特性を研究

(2)上記①の特性を実現する各ユニットの搭載および車両としての性能を検証

(3)②を通して、車種群として考えた場合の各ユニットおよび各車両の最適構想の検討

トヨタがEVCASで手に入れようとしたもの

プレスリリースの内容だけではなかなか分かりにくいが、会社設立時の状況から推測するに、トヨタにはEVで成し遂げたい“何か”があった。それはトヨタ本体や既存の子会社では実行できないことで、新会社をつくってでもマツダを巻き込む必要があり、かつ2年間で完遂する計画だった。結果的には予定より9カ月ほどスケジュールが延びたものの、トヨタはEVCASを通して“何か”を手に入れたので、事業を終了した。そう考えるのが自然だろう。

ちなみに、EVCASには2018年からスバル、スズキ、ダイハツ、日野、いすゞ、ヤマハも参加している。前述のプレスリリースには「軽自動車から乗用車、SUV、小型トラックまでの幅広い車種群をスコープ」にすることが明記されており、当初からEVのタイプやジャンルなどは限定していなかったと考えられる。

また、ひとつ確かなことはEVの開発・生産体制に対して、トヨタが課題感を持っていたということだ。トヨタは世界トップレベルの開発・生産能力を誇るが、それは大量生産が前提で、多品種少量生産に適したものではない。対して、EVは依然として市場が未成熟。「プリウス」や「シエンタ」のような規模に達する見込みが立たないため、トヨタはEV市場が小さいうちに、マツダから「一括企画」や「モデルベース開発」のノウハウを学びたいと考えたのかもしれない。もっとも、“わずか2年間(実際には2年9カ月だったが)の会社”でどこまでできたかは疑問だが。

公式な声明もないので、実際にトヨタが手に入れたかった“何か”の本質は分からない。EVCASホームページに「理論分析とシミュレーションで最適特性を追求」と記載されていたことからも、共同開発の対象が個々の生産技術でなかったことは間違いない。むしろ新しい技術の開発というよりは、規格統一や制度設計なども含めた“すり合わせ”“調整”がテーマだったのではないだろうか。

いずれにせよ、マツダは初の量産EV「MX-30」を欧州に投入。トヨタもスバルとの協業や年内のEV市場投入をアナウンスするなど、両社は新しいフェーズに進んでいる。EV市場が今後どこまで発展するのか、懐疑的な声は依然として根強い。しかし、今回のコロナ禍で通勤客が激減したことを受けてJRが時間帯別運賃を検討し始めたように、何かしらのトリガーで世界の“当たり前”は変わり得る。自動車メーカーには、いつEV時代が到来しても対応できる生産体制を整えつつ、ユーザーとのコミュニケーションを密に取りながら、適正なEV市場を育てていくことを期待している。

(文=林 愛子/写真=トヨタ自動車、峰 昌弘、webCG/編集=堀田剛資)

林 愛子

技術ジャーナリスト 東京理科大学理学部卒、事業構想大学院大学修了(事業構想修士)。先進サイエンス領域を中心に取材・原稿執筆を行っており、2006年の日経BP社『ECO JAPAN』の立ち上げ以降、環境問題やエコカーの分野にも活躍の幅を広げている。株式会社サイエンスデザイン代表。

-

右も左もスライドドアばかり ヒンジドアの軽自動車ならではのメリットはあるのか?NEW 2026.2.25 軽自動車の売れ筋が「ホンダN-BOX」のようなスーパーハイトワゴンであるのはご承知のとおりだが、かつての主流だった「スズキ・ワゴンR」のような車型に復権の余地はないか。ヒンジドアのメリットなど、(やや強引ながら)優れている点を探ってみた。

-

いつの間にやら多種多様! 「トヨタGRヤリス」のベストバイはどれだ? 2026.2.23 2020年のデビュー以来、改良が重ねられてきたトヨタの高性能ハッチバック「GRヤリス」。気がつけば、限定車を含めずいぶんと選択肢が増えている!? 現時点でのベストバイは一体どれなのか、工藤貴宏が指南する。

-

アナタのETCが使えなくなる? ユーザーに負担を強いる「ETC 2030年問題」を断罪する 2026.2.20 古いETC車載器が使えなくなるという「ETC 2030年問題」。その理由は「セキュリティーを高めるため」とされているが、車載器の交換はもちろんユーザーの負担だ。罪のない利用者に、高速道路はどこまで負担を強いるのか? 首都高研究家の清水草一がほえる。

-

レアアースの供給不安から中古車価格が高騰傾向に そんな市況での狙い目モデルは? 2026.2.19 ハイブリッド車やBEVの製造はもちろんのこと、日本のモノづくりに欠かせないレアアース。国際情勢がいまいち安定せず供給不安が広がるなか、中古車は再び高騰傾向に。そんな現状でもお得に検討できるモデルを下町の中古車評論家・玉川ニコが紹介する。

-

ストロングハイブリッドか1.8ターボか 新型「フォレスター」の悩ましいパワートレイン選択に雪道で決着をつける 2026.2.18 新型「スバル・フォレスター」には2.5リッターハイブリッドと1.8リッターターボの2つのパワートレインが設定されている。ローンチ時からの人気は前者だが、果たして後者の利点は「低価格」だけなのか。雪道をドライブして考えた。

-

![右も左もスライドドアばかり ヒンジドアの軽自動車ならではのメリットはあるのか?]() NEW

NEW

右も左もスライドドアばかり ヒンジドアの軽自動車ならではのメリットはあるのか?

2026.2.25デイリーコラム軽自動車の売れ筋が「ホンダN-BOX」のようなスーパーハイトワゴンであるのはご承知のとおりだが、かつての主流だった「スズキ・ワゴンR」のような車型に復権の余地はないか。ヒンジドアのメリットなど、(やや強引ながら)優れている点を探ってみた。 -

![第950回:小林彰太郎氏の霊言アゲイン あの世から業界を憂う]() NEW

NEW

第950回:小林彰太郎氏の霊言アゲイン あの世から業界を憂う

2026.2.25マッキナ あらモーダ!かつて『SUPER CG』の編集者だった大矢アキオが、『CAR GRAPHIC』初代編集長である小林彰太郎との交霊に挑戦! 日本の自動車ジャーナリズムの草分けでもある天国の上司に、昨今の日本の、世界の自動車業界事情を報告する。 -

![ルノー・グランカングー クルール(FF/7AT)【試乗記】]() NEW

NEW

ルノー・グランカングー クルール(FF/7AT)【試乗記】

2026.2.25試乗記「ルノー・グランカングー」がついに日本上陸。長さ5m近くに達するロングボディーには3列目シートが追加され、7人乗車が可能に。さらに2・3列目のシートは1脚ずつ取り外しができるなど、極めて使いでのあるMPVだ。ドライブとシートアレンジをじっくり楽しんでみた。 -

![第862回:北極圏の氷上コースでマクラーレンの走りを堪能 「Pure McLaren Arctic Experience」に参加して]() NEW

NEW

第862回:北極圏の氷上コースでマクラーレンの走りを堪能 「Pure McLaren Arctic Experience」に参加して

2026.2.25エディターから一言マクラーレンがフィンランド北部で「Pure McLaren Arctic Experience」を開催。ほかでは得られない、北極圏のドライビングエクスペリエンスならではの特別な体験とは? 氷上の広大な特設コースで、スーパースポーツ「アルトゥーラ」の秘めた実力に触れた。 -

![ボルボEX30クロスカントリー ウルトラ ツインモーター パフォーマンス(4WD)【試乗記】]()

ボルボEX30クロスカントリー ウルトラ ツインモーター パフォーマンス(4WD)【試乗記】

2026.2.24試乗記ボルボの電気自動車「EX30クロスカントリー」に冬の新潟・妙高高原で試乗。アウトドアテイストが盛り込まれたエクステリアデザインとツインモーターからなる四輪駆動パワートレイン、そして引き上げられた車高が織りなす走りを報告する。 -

![エンジニアが「車検・点検時に注意すべき」と思う点は?]()

エンジニアが「車検・点検時に注意すべき」と思う点は?

2026.2.24あの多田哲哉のクルマQ&Aすっかりディーラー任せにしている車検・点検について、ユーザーが自ら意識し、注視しておくべきチェックポイントはあるだろうか? 長年トヨタで車両開発を取りまとめてきた多田哲哉さんに意見を聞いた。