BMW M2コンペティション(FR/7AT)

猛獣注意 2020.10.16 試乗記 コンパクトなFRのボディーにパワフルな3リッター直6ターボエンジンを搭載した「BMW M2コンペティション」。日本におけるBMW Mのエントリーモデルは、兄貴分とは一味違う、スリリングで獰猛(どうもう)な一台に仕立てられていた。夢のコンパクトFRスポーツ……?

BMW M2が人気である理由をサマライズすると、以下の3つになる。

- Mモデルの中で最もコンパクトなボディーサイズ

- ハイパワーモデルとしては現実的な価格

- ミニマルながらも実用性(リアシート)を備えている

M2が2016年に登場したとき、エンスージアストはもろ手を挙げて喜んだ(より正確には2010年に「1シリーズMクーペ」が登場したときかもしれないが、日本には来なかったんだよね……)。ライバルの成長とともに肥大化する「M3/M4」に対して、そのサイズには“手の内感”が残されていたからだ。E36/E46時代をほうふつとさせるボディーに直列6気筒ターボを搭載するその走りは、彼らが夢見たFRスポーツカーの理想像ともいえたはず。そうそう、6段MTをきちんと残していたことも、その勢いに拍車をかけた。

また現行ラインナップではベーシックな「M2」がディスコンとなり、今回試乗したM2コンペティションが最も安価なモデルとなってしまったが、それでも“本物のスポーツカー”と呼べるクルマたちの中で、M2は頑張れば手が届きそうなポジションにいる。実用的なトランクとリアシートを備えていた点もうれしいポイントだ。つまり条件だけを見ればM2は、エンスーお涙モノのコンパクトFRだといえる。買える、買えないは別にしても、その楽しさを妄想するだけでご飯2杯はいける!

しかし筆者の評価は、残念ながらその通りではない。M2、しかも今回試乗したコンペティションに至っては、そんな夢見がちなスポーツカーではないからだ。ひとことで言うと、野蛮。このスポーツクーペは、BMW Mシリーズの知的で洗練されたイメージからはほど遠い、小さな猛獣である。

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

乗り心地があまりにスパルタン

その理由は、M2コンペティションをM2コンペティションたらしめているパッケージングにこそある。「2シリーズ クーペ」がベースとなるM2コンペティションのボディーは、「M4クーペ」比で全幅が15mm、ホイールベースは115mm小さい。さらに全高は25mm高くなっている。この小さく重心が高いボディーでMモデルとしての性能を発揮し、安全性をも確保するとなれば、その足まわりが引き締められるのは当然だ。

そうでなくとも、コンペティションの名の下に足まわりはガッチリ。ショルダーの剛性を高めた19インチの幅広タイヤは、路面からの突き上げをまともに拾う。もちろんそのボディー剛性や、サスペンションの取り付け剛性は極めて高いし、こうしたハーシュネスは素早く減衰される。しかし入力の強さ自体は、遠慮のないレベルで乗員に伝わってくる。ステアリングを握るドライバーならそれも楽しいと許せるかもしれないが、家族の理解を得るのは難しそう。せっかくのお出かけでも、愛しのお嬢さまからは「パパのクルマじゃ行かない!」と言われること請け合いだ。そうなると、後部座席やトランクルームの意味も半減である。

モデルチェンジを目前に控えたM3/M4はひとまず置いといて、「M5」以上のモデルたちは既に“M”ながらも日常における高い快適性を得ている。対してM2コンペティションの乗り心地がまったく洗練されていないのは、一世代前のモデルであることがひとつの理由として挙げられるだろう。そして何より、前述した安全性確保のためである。もしこのM2コンペティションが、しなやかな乗り心地を備えていたら、どんなに粋かと思う。

追い込むほどにアンダーステアが顔を出す

安全への配慮は、フロント:245/35ZR19、リア:265/35ZR19というタイヤサイズにも表れている。優れた前後重量配分によって他の追随を許さないハンドリングをうたうBMWだが、現状のM2コンペティションで得られるハンドリングの鋭さは、シャシーが持つ資質というよりも、固められたサスペンションの操舵応答性と大径タイヤのグリップによって引き出されている。一方で、ステアリング特性そのものは基本的にアンダーステア方向に仕立てられており、それによって安全を確保しているのだ。

だからM2コンペティションをサーキットに持ち込めば、追い込むほどにアンダーステアな特性が顔を出す。それはそうだろう、短いフロントノーズには3リッターの直列6気筒エンジンがおさめられ、なおかつフロントにはリアよりも細いタイヤが与えられているのだから。コーナーの先に無理やりノーズをネジ込んでガスペダルをプッシュすれば、ドリフトアングルに持ち込んで楽しむこともできる。けれどピュアなドライビングに関しては、基本的にノーズの入りの鈍さが目立つ。クラブマンたちはこうした特性を理解していて、新たに車高調システムをおごり、ここから自分好みのステアバランスをつくり上げている。

BMWがM2コンペティションのハンドリングをアンダーステアにしつけた理由は、何度も言うが安全を確保するためだ。かといって、エンジン性能という一番わかりやすい数値でその魅力を訴求しないわけにはいかず、ハンドリングの矛盾はどんどん深まる。

最大の魅力にして最大の矛盾

M2に「S55」ユニットが搭載されたと聞いたとき、正直ときめいた。高回転でのひと伸びが「N55」とは明らかに違う、現役最高の直列6気筒。エンジン屋であるBMWが最も手を掛けたエンジンの搭載は、M2のステータスを一気に押し上げた。

しかし実際にこれを走らせると、あまりにすごくて手に負えない(笑)。一番オイシイ領域をオープンロードで楽しむことは実質不可能であるし、雨が降ったときなどは普通に走らせるだけでも緊張感が高まる。熱の入らない大径タイヤに固められた足まわり。丁寧にアクセルを操作しないと、別に飛ばしているわけでもないのにメーター内でESCがピカピカ光る。

アッという間に吹けきるエンジンに対しては、7段DCTのほうが素早く対応できるし、シフトダウンでエンジンを壊すリスクも少ない。6段MTでマイペースに楽しめばいいじゃないか、という声もあるだろうが、そこはまがりなりにもMモデル。ノンビリ走るのは、あまり柄じゃない。だから正直、一般的なドライバーなら4WDとなった「M235i」を選んだほうが絶対に楽しめる。もはやこのパワーを後輪だけで受け止めるには、無理があるのだ。最大の魅力が、最大の矛盾を引き起こす。

もしM2が絶対的なパワーに頼らず、いっそターボを排した3リッター自然吸気(NA)エンジンを搭載していたら、どんなによかったか。そう、「911 GT3」や「ケイマンGT4」のように!

いっそ自然吸気にしたら?

環境性能の都合や専用部品のコストを考えれば、M2だけをNAとすることは難しいだろう。しかし速さや見えや体裁は、フラッグシップスポーツであるM4に任せて、BMWが知る真のドライビングプレジャーを凝縮したモデルを、コンパクトなM2で実現してくれたら、どんなに素晴らしかったか。

そうすれば足まわりだって今のように固める必要はなくなる。それこそ往年の「E36/E46 M3」の再来といえるのではないか? 現に「ポルシェ911」は、「ターボ」系のモデルをフラッグシップに据え、GT3を速さよりもピュアスポーツ性能でカスタマーを魅了するモデルとしたことで、ひとつの成功を収めている。

もれ聞く声によれば、2シリーズ クーペは次期型も予定され、しかもFRが継承されるという。これすなわち、M2を含む現行モデルが成功した証しなのだから、外野がとやかく言う必要はないのかもしれない。次期型でそのエンジンがNA化されるなんてことはまずないだろうが、一方で「1シリーズ」や2シリーズの他のモデルがFWD/4WD化されたことから、それらとボディーを共用する必要はなくなる。新しいクーペはそのパワーに応えてロー&ワイドにつくられ、安定性は高まるだろう。そうすれば自(おの)ずと、足まわりだってしなやかになるはずである。

こうした予想も踏まえ、現行のM2コンペティションの魅力は何かと今一度考える。それはやっぱり、“野蛮”であることに尽きる。乗り心地が厳しかろうが、走らせて手に余ろうが、その野太くほえるエンジンをブン回しながらワクワクできるアナタだけが、M2コンペティションを愛せるのだ。その上にはさらに「CS」や「CSレーシング」という怪獣たちもいるのだけれど。

(文=山田弘樹/写真=山本佳吾/編集=堀田剛資)

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

テスト車のデータ

BMW M2コンペティション

ボディーサイズ:全長×全幅×全高=4475×1855×1410mm

ホイールベース:2695mm

車重:1630kg

駆動方式:FR

エンジン:3リッター直6 DOHC 24バルブ ターボ

トランスミッション:7段AT

最高出力:410PS(302kW)/6250rpm

最大トルク:550N・m(56.1kgf・m)/2350-5230rpm

タイヤ:(前)245/35ZR19 93Y/(後)265/35ZR19 98Y(ミシュラン・パイロットスーパースポーツ)

燃費:11.2km/リッター(JC08モード)

価格:923万円/テスト車=971万4000円

オプション装備:ボディーカラー<ロングビーチブルー>(7万9000円)/Mドライバーズパッケージ(33万6000円)/harman/kardon HiFiサウンドシステム(6万9000円)

テスト車の年式:2020年型

テスト開始時の走行距離:5709km

テスト形態:ロードインプレッション

走行状態:市街地(2)/高速道路(6)/山岳路(2)

テスト距離:299.4km

使用燃料:36.7リッター(ハイオクガソリン)

参考燃費:11.7km/リッター(満タン法)/12.0km/リッター(車載燃費計計測値)

拡大 拡大 |

山田 弘樹

ワンメイクレースやスーパー耐久に参戦経験をもつ、実践派のモータージャーナリスト。動力性能や運動性能、およびそれに関連するメカニズムの批評を得意とする。愛車は1995年式「ポルシェ911カレラ」と1986年式の「トヨタ・スプリンター トレノ」(AE86)。

-

BYDシーライオン6(FF)【試乗記】 2026.2.23 「BYDシーライオン6」は満タン・満充電からの航続可能距離が1200kmにも達するというプラグインハイブリッド車だ。そして国内に導入されるBYD車の例に漏れず、装備が山盛りでありながら圧倒的な安さを誇る。300km余りのドライブで燃費性能等をチェックした。

-

アルファ・ロメオ・トナーレ ハイブリッド インテンサ(FF/7AT)【試乗記】 2026.2.22 2025年の大幅改良に、新バリエーション「インテンサ」の設定と、ここにきてさまざまな話題が飛び交っている「アルファ・ロメオ・トナーレ」。ブランドの中軸を担うコンパクトSUVの、今時点の実力とは? 定番の1.5リッターマイルドハイブリッド車で確かめた。

-

トライアンフ・トライデント800(6MT)【海外試乗記】 2026.2.20 英国の名門トライアンフから、800ccクラスの新型モーターサイクル「トライデント800」が登場。「走る・曲がる・止まる」のすべてでゆとりを感じさせる上級のロードスターは、オールラウンダーという言葉では足りない、懐の深いマシンに仕上がっていた。

-

マセラティMCプーラ チェロ(MR/8AT)【試乗記】 2026.2.18 かつて「マセラティの新時代の幕開け」として大々的にデビューした「MC20」がマイナーチェンジで「MCプーラ」へと生まれ変わった。名前まで変えてきたのは、また次の新時代を見据えてのことに違いない。オープントップの「MCプーラ チェロ」にサーキットで乗った。

-

アルファ・ロメオ・ジュリア クアドリフォリオ エストレマ(FR/8AT)【試乗記】 2026.2.17 「アルファ・ロメオ・ジュリア」に設定された台数46台の限定車「クアドリフォリオ エストレマ」に試乗。アクラポビッチ製エキゾーストシステムの採用により最高出力を520PSにアップした、イタリア語で「究極」の名を持つFRハイパフォーマンスモデルの走りを報告する。

-

![右も左もスライドドアばかり ヒンジドアの軽自動車ならではのメリットはあるのか?]() NEW

NEW

右も左もスライドドアばかり ヒンジドアの軽自動車ならではのメリットはあるのか?

2026.2.25デイリーコラム軽自動車の売れ筋が「ホンダN-BOX」のようなスーパーハイトワゴンであるのはご承知のとおりだが、かつての主流だった「スズキ・ワゴンR」のような車型に復権の余地はないか。ヒンジドアのメリットなど、(やや強引ながら)優れている点を探ってみた。 -

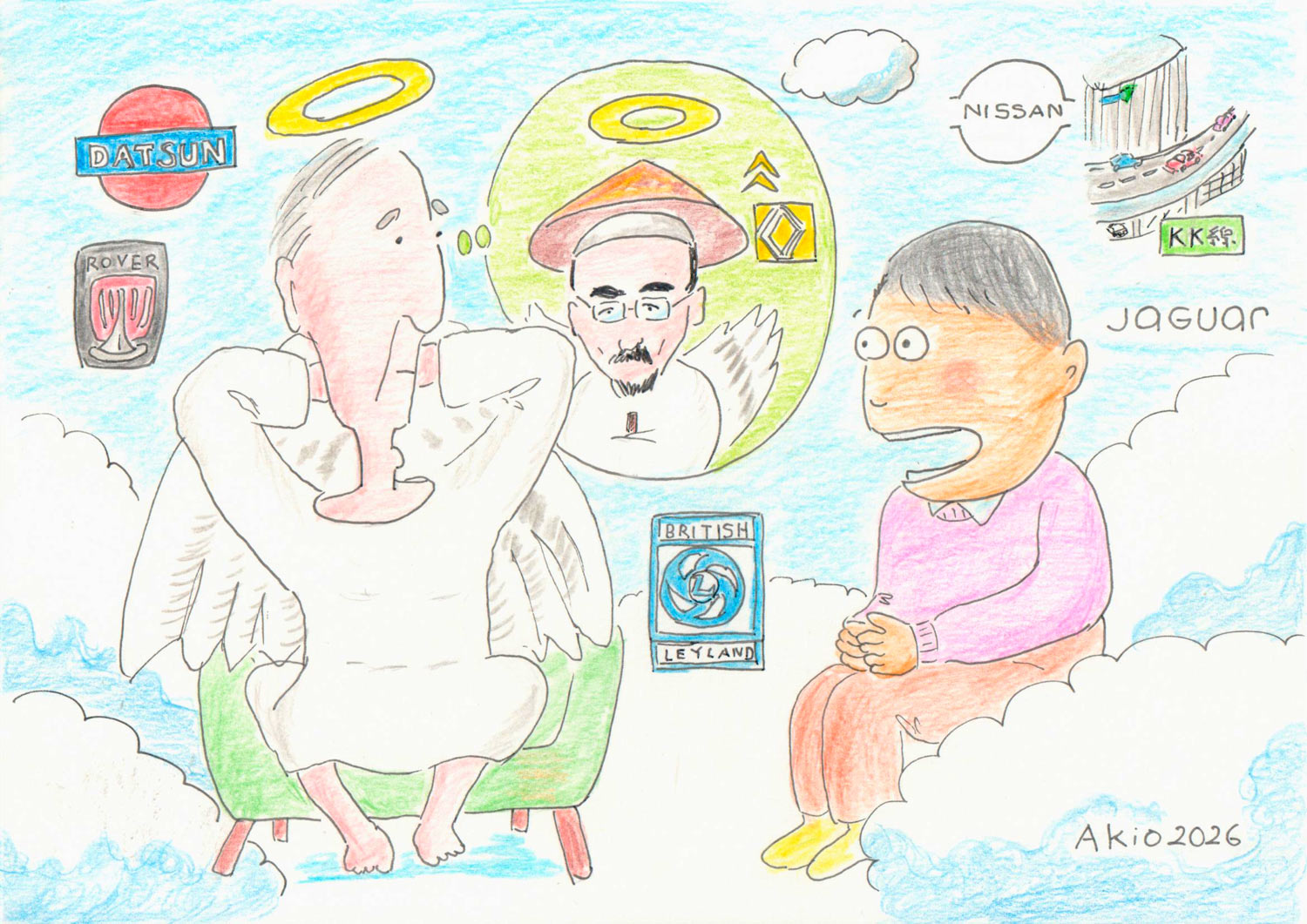

![第950回:小林彰太郎氏の霊言アゲイン あの世から業界を憂う]() NEW

NEW

第950回:小林彰太郎氏の霊言アゲイン あの世から業界を憂う

2026.2.25マッキナ あらモーダ!かつて『SUPER CG』の編集者だった大矢アキオが、『CAR GRAPHIC』初代編集長である小林彰太郎との交霊に挑戦! 日本の自動車ジャーナリズムの草分けでもある天国の上司に、昨今の日本の、世界の自動車業界事情を報告する。 -

![ルノー・グランカングー クルール(FF/7AT)【試乗記】]() NEW

NEW

ルノー・グランカングー クルール(FF/7AT)【試乗記】

2026.2.25試乗記「ルノー・グランカングー」がついに日本上陸。長さ5m近くに達するロングボディーには3列目シートが追加され、7人乗車が可能に。さらに2・3列目のシートは1脚ずつ取り外しができるなど、極めて使いでのあるMPVだ。ドライブとシートアレンジをじっくり楽しんでみた。 -

![第862回:北極圏の氷上コースでマクラーレンの走りを堪能 「Pure McLaren Arctic Experience」に参加して]() NEW

NEW

第862回:北極圏の氷上コースでマクラーレンの走りを堪能 「Pure McLaren Arctic Experience」に参加して

2026.2.25エディターから一言マクラーレンがフィンランド北部で「Pure McLaren Arctic Experience」を開催。ほかでは得られない、北極圏のドライビングエクスペリエンスならではの特別な体験とは? 氷上の広大な特設コースで、スーパースポーツ「アルトゥーラ」の秘めた実力に触れた。 -

![ボルボEX30クロスカントリー ウルトラ ツインモーター パフォーマンス(4WD)【試乗記】]()

ボルボEX30クロスカントリー ウルトラ ツインモーター パフォーマンス(4WD)【試乗記】

2026.2.24試乗記ボルボの電気自動車「EX30クロスカントリー」に冬の新潟・妙高高原で試乗。アウトドアテイストが盛り込まれたエクステリアデザインとツインモーターからなる四輪駆動パワートレイン、そして引き上げられた車高が織りなす走りを報告する。 -

![エンジニアが「車検・点検時に注意すべき」と思う点は?]()

エンジニアが「車検・点検時に注意すべき」と思う点は?

2026.2.24あの多田哲哉のクルマQ&Aすっかりディーラー任せにしている車検・点検について、ユーザーが自ら意識し、注視しておくべきチェックポイントはあるだろうか? 長年トヨタで車両開発を取りまとめてきた多田哲哉さんに意見を聞いた。