第90回:予防安全技術が開いた自動運転への道

自動車産業の将来図を左右する大変革

2020.12.16

自動車ヒストリー

自動車メーカーのみならず、世界中の企業が開発競争を繰り広げる自動運転技術。今日も続く“運転の自動化”への取り組みは、長年にわたる予防安全技術の開発を素地(そじ)にしたものだった。より安全で便利な交通社会の実現へ向けた過去の施策を振り返り、今後の課題を考える。

ABSから始まった電子制御システム

ポンピングブレーキという言葉は、今ではすっかり死語になりつつある。急ブレーキなどでタイヤをロックさせないよう、小刻みにフットブレーキをかけるテクニックだが、自動車技術の進歩で必要がなくなったのだ。現在はほとんどのクルマにABS(アンチロックブレーキシステム)が装備されている。自動的にブレーキのオン・オフが行われるので、フルブレーキングしながらでもステアリング操作が可能だ。これにより緊急時の衝突回避が容易になり、安全性が向上した。

自動車部品メーカーのボッシュは、1936年に「自動車のホイールロックを防止するメカニズム」の特許を申請している。急ブレーキをかけるとステアリングが利かなくなることは、当時から認識されていたのだ。ボッシュは解決を模索したが、当時の技術では複雑な制御ができなかった。電子制御システムが使えるようになり、実用に足るものが登場したのは1978年のことだ。最初にこの電子制御式ABSが装備されたのはW116型の「メルセデス・ベンツSクラス」で、「BMW 7シリーズ」がそれに続く。高価なシステムで、高級車でなければ採用は難しかった。

日本ではABSの標準装備化が順調に進み、非装着車が残されていた軽トラックも2017年に保安基準の改定で装備が義務づけられた。価格は飛躍的に安くなり、性能も向上している。初期のABSはペダルを踏むと振動が伝わってきたが、作動が細かく制御されるようになって自然なフィールになった。ブレーキだけでなく、加速時のタイヤの空転を防ぐトラクションコントロール(TCS)、横滑りを防止するエレクトリックスタビリティーコントロール(ESC)も加わり、自動車の姿勢を総合的に電子制御するシステムが一般化してきた。

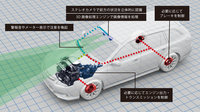

車速センサー、舵角センサー、横Gセンサーなどが常にクルマの状態を監視し、危険な状態であると判断すれば積極的に介入してブレーキやエンジンを操作する。以前であれば、経験を積んだドライバーにしかできなかった高度な運転技術を、テクノロジーの力で自動化したのだ。こうした安全装置は世界的に普及しており、日本ではESCの装備も常識となっている。

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

クルマが自ら判断して制御するように

自動車の安全技術は、「パッシブセーフティー」と「アクティブセーフティー」の2種類に分けられる。受動的安全、衝突安全などと訳されるパッシブセーフティーは、事故が起きた際に被害を最小限にとどめる技術だ。シートベルトやチャイルドシート、エアバッグなどの普及に加え、ボディー構造そのもので衝突安全を確保する技術も向上した。車体にあえてつぶれやすい箇所を設け、衝撃を吸収するクラッシャブルゾーンとすることで、乗員の生存空間を確保するという考え方である。

世界各国でNCAP(New Car Assessment Program)と呼ばれる安全性能評価が行われるようになった。日本では1995年にJNCAPがスタートしており、今日では衝突安全性能試験として、フルラップ正面、オフセット正面、側面、後面衝突頸部(けいぶ)保護の4つの衝突試験を行い、5段階で評価して結果を公表。歩行者の頭部や脚部の保護性能試験や、ブレーキ性能試験なども実施されている。

こうした官民の取り組みにより、受動安全の技術は確かに向上したが、これだけでは十分とはいえない。事故を未然に防ぐことができれば、さらに自動車は安全になる。これがアクティブセーフティーの考え方で、能動的安全、予防安全とも呼ばれる。冒頭で紹介したABSやESCもこのカテゴリーの技術だ。さらに進んで、ドライバーの操作がなくても、クルマが自ら判断して走行を制御する技術が開発されている。

スバルが2008年に「レガシィ」に装備したのが、運転支援システムの「アイサイト」である。誤発進時の急加速を抑える誤発進制御や、前走車と一定の車間距離を保って追従走行する前走車追従機能付きクルーズコントロール、歩行者や自転車への接近を知らせる警報などがセットになっていた。特に重要だったのがプリクラッシュブレーキである。他のクルマや歩行者などに衝突する危険性を察知して自動的にブレーキをかけ、被害を軽減するというものだ。

2010年に「ver.2」に進化したアイサイトは10万5000円という低価格で提供され、「ぶつからないクルマ」というキャッチコピーが話題となった。価格が下がることで普及が進み、軽自動車でも簡易なシステムが採用されるようになる。機能が向上して有用性が広く知られるようになると、消費者のクルマ選びで予防安全装備の有無が最優先事項となることも多くなった。

2019年には国土交通省が乗用車の衝突被害軽減ブレーキを義務化することを発表。2021年11月以降に発売される新型の国産車は、基準を満たした性能を持つ衝突被害軽減ブレーキを装着しなければならなくなった。

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

自動車メーカーとIT企業が開発競争

こうした予防安全技術と運転支援機能を組み合わせて、総合的に制御すれば、最終的には自動運転が実現することになる。2013年11月には、トヨタ、日産、ホンダが合同で自動運転のデモンストレーションを行い、安倍首相が助手席で体験試乗をした。2020年4月からは公道での自動運転走行が認められるようになったが、事故が起きた際に法的責任があるのは運転者なのかメーカーなのかなど、解決しなければならない課題は多い。警察庁、国土交通省、経済産業省などの間で法制度などについて検討が続けられている。

高齢化が進むなかで、将来的に自動運転が大きな役割を果たす可能性は高い。交通事故死者に占める65歳以上の高齢者の割合は、2010年に50.3%となった。2012年からはその過半数を高齢者が占める状況が続いており、今後さらに増えることも考えられる。地方では自動車がなければ生活できない集落もあり、自動運転は高齢者が安心して生活するために求められている技術なのだ。

自動運転の研究は世界中の自動車メーカーが行っていて、新たな技術開発競争のステージになっている。IT企業のグーグルもいち早くこの分野に進出していて、2014年6月にはハンドルもアクセルもない試作車を公開した。データを解析して制御につなげるのはIT系の会社が得意とするところで、自動車メーカーと主導権を争いながら共同の道が模索されている。

2020年11月に、ホンダが自動運転レベル3の型式指定を国土交通省から取得した。ドライバーによるシステムの動作状況や周辺環境の監視が必要だったレベル1、2と違い、特定条件下では“機械任せ”による運転が可能になる。このシステムを搭載した「レジェンド」が発売されると、自動運転レベル3をクリアした世界初の市販モデルとなるわけだ。しかし、そこから先、特に完全自動運転のレベル5に至る道は誰も見通せていない。

自動運転の実現のためには、道路や情報システムなどのインフラ整備が欠かせない。各国の政府や行政の対応と合わせ、自動運転の将来をどう描いていくかが、10年後、20年後の自動車産業の構図を左右することになる。

(文=webCG/イラスト=日野浦剛)

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

鈴木 真人

名古屋出身。女性誌編集者、自動車雑誌『NAVI』の編集長を経て、現在はフリーライターとして活躍中。初めて買ったクルマが「アルファ・ロメオ1600ジュニア」で、以後「ホンダS600」、「ダフ44」などを乗り継ぎ、新車購入経験はなし。好きな小説家は、ドストエフスキー、埴谷雄高。好きな映画監督は、タルコフスキー、小津安二郎。

-

第105回:資本主義のうねりを生んだ「T型フォード」

20世紀の社会を変えた大量生産と大量消費 2021.7.21 世界初の大量生産車となり、累計で1500万台以上が販売された「T型フォード」。このクルマとヘンリー・フォードが世にもたらしたのは、モータリゼーションだけではなかった。自動車を軸にした社会の変革と、資本主義の萌芽(ほうが)を振り返る。 -

第104回:世界を制覇した“普通のクルマ”

トヨタを支える「カローラ」の開発思想 2021.7.7 日本の大衆車から世界のベストセラーへと成長を遂げた「トヨタ・カローラ」。ライバルとの販売争いを制し、累計販売台数4000万台という記録を打ち立てたその強さの秘密とは? トヨタの飛躍を支え続けた、“小さな巨人”の歴史を振り返る。 -

第103回:アメリカ車の黄金期

繁栄が増進させた大衆の欲望 2021.6.23 巨大なボディーにきらびやかなメッキパーツ、そそり立つテールフィンが、見るものの心を奪った1950年代のアメリカ車。デトロイトの黄金期はいかにして訪れ、そして去っていったのか。自動車が、大国アメリカの豊かさを象徴した時代を振り返る。 -

第102回:「シトロエンDS」の衝撃

先進技術と前衛的デザインが示した自動車の未来 2021.6.9 自動車史に名を残す傑作として名高い「シトロエンDS」。量販モデルでありながら、革新的な技術と前衛的なデザインが取り入れられたこのクルマは、どのような経緯で誕生したのか? 技術主導のメーカーが生んだ、希有(けう)な名車の歴史を振り返る。 -

第101回:スーパーカーの熱狂

子供たちが夢中になった“未来のクルマ” 2021.5.26 エキゾチックなスタイリングと浮世離れしたスペックにより、クルマ好きを熱狂させたスーパーカー。日本を席巻した一大ブームは、いかにして襲来し、去っていったのか。「カウンタック」をはじめとした、ブームの中核を担ったモデルとともに当時を振り返る。

-

![ベントレー・コンチネンタルGTアズール(4WD/8AT)【試乗記】]() NEW

NEW

ベントレー・コンチネンタルGTアズール(4WD/8AT)【試乗記】

2026.1.19試乗記ベントレーのラグジュアリークーペ「コンチネンタルGT」のなかでも、ウェルビーイングにこだわったという「アズール」に試乗。控えめ(?)な680PSのハイブリッドがかなえる走りは、快適で満ち足りていて、ラグジュアリーカーの本分を感じさせるものだった。 -

![第327回:髪もクルマもナイスファイト!]() NEW

NEW

第327回:髪もクルマもナイスファイト!

2026.1.19カーマニア人間国宝への道清水草一の話題の連載。日産の新型「ルークス」で夜の首都高に出撃した。しっかりしたシャシーとターボエンジンのパワフルな走りに感心していると、前方にスーパーカーの姿を発見。今夜の獲物は「フェラーリ・ローマ」だ! -

![日本で売れるクルマはあるのか!? 最新の“アメリカ産ニホンシャ”を清水草一が検証する!]() NEW

NEW

日本で売れるクルマはあるのか!? 最新の“アメリカ産ニホンシャ”を清水草一が検証する!

2026.1.19デイリーコラムアメリカからの外圧による制度変更で、北米生産モデルの国内導入を決めたトヨタ。同様に、今後日本での販売が期待できる「海外生産の日本車」には、どんなものがあるだろうか? 清水草一が検証してみた。 -

![フェラーリ12チリンドリ(後編)]()

フェラーリ12チリンドリ(後編)

2026.1.18思考するドライバー 山野哲也の“目”レーシングドライバー山野哲也が「フェラーリ12チリンドリ」に試乗。前編では伝家の宝刀であるV12エンジンを絶賛した山野。後編ではコンビを組むシャシーの印象を余すところなく聞いてみた。 -

![BYDシールAWD(4WD)【試乗記】]()

BYDシールAWD(4WD)【試乗記】

2026.1.17試乗記BYDのBEVサルーン「シール」の機能アップデートモデルが登場。強化のポイント自体はそれほど多くないが、4WDモデルの「シールAWD」は新たに電子制御式の可変ダンパーを装備したというから見逃せない。さまざまなシーンでの乗り心地をチェックした。 -

![新生ノートンがいよいよ始動! 名門の復活を担う次世代モーターサイクルの姿に迫る]()

新生ノートンがいよいよ始動! 名門の復活を担う次世代モーターサイクルの姿に迫る

2026.1.16デイリーコラム英国のモーターサイクル史にあまたの逸話を残してきた名門、ノートンが、いよいよ再始動! その数奇な歴史を振り返るとともに、ミラノで発表された4台の次世代モデルを通して、彼らが思い描く未来像に迫った。