第95回:進取と果断のアルマン・プジョー

“世界最古の自動車メーカー”誕生秘話

2021.03.03

自動車ヒストリー

最初期に誕生した自動車メーカーであり、自動車史に大きな足跡を残してきたプジョー。フランスを代表する自動車メーカーのひとつに数えられる同社の歴史を、創業者アルマン・プジョーのエピソードとともに振り返る。

コーヒーミルから自転車へ

プジョーのルーツは、フランス中部東端のモンベリアールにある。スイス国境近くに位置する山あいの静かな町で、プジョー家は15世紀から農業を営んでいた。18世紀になると軽工業に進出し、織物や染物などを生産するようになる。転機が訪れたのは1810年のこと。ジャン・ピエール・プジョー2世が冷間圧延工法の製鉄に成功する。工具や時計用スプリング、コーヒーミルやペッパーミル、コルセットまでさまざまな鉄製品を製造するようになり、家業は大きく発展していった。プジョーのコーヒーミルは現在でも製造されていて、品質の高さには定評がある。

蓄積された技術力を生かしてさらに業態を広げたのが、アルマン・プジョーだった。1849年生まれで、ジャン・ピエールの孫にあたる。彼はイギリスに留学していた時、街を走っていた自転車を目の当たりにして衝撃を受けた。当時最先端の工業製品に将来性を見いだしたのである。プジョー社の新たな製品としてふさわしいのが自転車だと考えたのだ。

1871年に帰国すると、アルマンは自転車の製造を提案する。しかし、フランスではまだ自転車についての情報が乏しかった。父のエミールは理解を示したものの、直後に病に倒れて世を去ってしまう。代わりに社長に就任した叔父のジュールは、これまでどおり家庭用品をつくっていればいいという考えだった。リスクを冒すことを恐れたのである。アルマンは孤立し、提案は拒絶されてしまう。

時代の先を見通していたのは、アルマンだった。イギリスから自転車が輸入されるようになると、フランスでも瞬く間に人気となったのだ。ようやく参入が決まり、アルマン主導のもとに自転車の開発が進められた。プジョーが培ってきた技術を応用すれば、高品質なワイヤーホイールの製造が可能だ。1885年に初の製品を送り出すと大人気となる。生産体制を整えて大量生産を始めたプジョーは、フランス屈指の大企業へと成長していった。

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

蒸気自動車で失敗しガソリン車に目を向ける

最初は高価だった自転車も量産効果で価格が下がり、庶民の足として普及していく。プジョーの前途は洋々たるものに見えたが、アルマンだけは将来に不安を感じていた。自転車が移動の主役である時代は長くはない。次の段階に進まなければ、会社は早晩行き詰まるだろう。彼は新しい製品の開発に取り組むことを決意した。自動車事業への進出である。

当時はまだ自動車産業の先行きは不透明だった。カール・ベンツとゴットリープ・ダイムラーによってガソリン自動車がつくられていたものの、まだ実用的な乗り物とはなっていない。自動車のパワーユニットとして電気や蒸気も有力だと考えられており、主導権をめぐって開発競争が行われていた。アルマンは、レオン・セルポレという技術者が製作したフラッシュボイラーに注目した。瞬間的に超高圧過熱蒸気をつくり出すことができる装置で、小型の自動車に合っていると考えたのである。

自転車製造の技術を応用すれば、鋼管でフレームをつくることができる。1889年、アルマンは「プジョー・セルポレ」と呼ばれる蒸気自動車をつくり上げた。後方にフラッシュボイラーと2気筒スチームエンジンを搭載した三輪車である。翌年の1月、アルマンは自信満々でテスト走行に臨んだ。セルポレのボイラーは好調で、三輪車はゆっくりと走り始める。しかし、鋼管フレームは蒸気機関の重さに耐えきれず、走行中にあらゆるパーツが壊れていった。

ブレーキが利かなくなり、フロントフォークやリアアクスルが破断。路上で修繕を繰り返しながら走り続けた結果、約500kmのテストランを終えるとプジョー・セルポレは130kgも重くなっていたという。手痛い失敗でアルマンは蒸気機関に見切りをつける。ちょうどその頃、フランスではパナール・エ・ルヴァソールがダイムラーからライセンスを得てガソリンエンジンの製造を始めていた。アルマンは、以前から交流のあったエミール・ルヴァソールにエンジンの提供を願い出る。シャシー技術を持たなかった当時のパナール・エ・ルヴァソールにとっても渡りに舟の話で、エンジン提供の契約が成立した。

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

世界初のモータースポーツイベントで優勝

アルマンは早速ガソリン自動車製作に取りかかった。蒸気自動車の経験があったことで、開発は順調に進む。短期間で鋼管フレームの四輪車「クアドリシクル」をつくり上げた。ドライバーズシートの下に、パナール・エ・ルヴァソール製のダイムラー式Vツイン565ccエンジンを搭載する。蒸気機関よりはるかに軽量で、今度は壊れる心配はない。

出力はわずか2馬力だったが、車重400kgの車体を18km/hで走らせることができた。アルマンは試作車の仕上がりに満足し、エンジンを追加発注する。同じモデルが4台製作されたので、クアドリシクルの生産台数は5台ということだ。当時ダイムラーやベンツでは、まだワンオフモデルしかつくられていなかった。同一モデルを複数生産したプジョーは、“世界最古の自動車メーカー”とされている。

プジョーでは「ヴィザヴィ」「フェートン」「ヴィクトリア」などさまざまなボディータイプの自動車を製造するようになる。1891年には自転車レースでヴィザヴィが伴走車を務め、1200kmを走り抜いた。自動車の耐久性が証明されたことで、自動車レース開催の機運が高まる。1894年に世界初のモータースポーツイベントであるパリ-ルーアン・トライアルが開催され、プジョーは優勝を果たしたのだ。

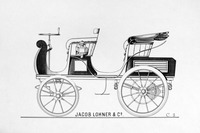

1893年は24台だった生産台数は、翌年には40台、翌々年には72台と順調に規模を拡大していく。アルマンは自動車事業の成功を確信していたが、叔父のジュールの考えは違った。アルマンが独断で自動車開発を進めていることを苦々しく思っており、将来性にも疑問を抱いていた。アルマンは思いどおりに事業を進めるため、独立を決意する。1896年にオートモビル・プジョーを設立し、工場を新設して2座クーペから12人乗りのバスまでさまざまな種類のクルマを生産した。

事業拡大のためには、解決しなければならない問題があった。この時点でも、エンジンはライバルでもあるダイムラーとパナール・エ・ルヴァソールに頼っていたのである。アルマンは独自開発を指示し、独立した年に発表した「タイプ14」には初めて自社製のエンジンが搭載された。1645ccの水平対向2気筒エンジンである。

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

2台の「ベベ」が導いた成功への道

初のヒット作となったのは、1904年に発表された「ベベ」である。赤ちゃんを意味する名を持つのは、ホイールベースがわずか1665mmの小さなオープン2シーターだったからだ。652ccの単気筒エンジンに3段トランスミッションを組み合わせ、40km/h以上のスピードで走ったという。ラック・アンド・ピニオンのステアリングを採用する先進性もあり、初年度だけで400台を販売している。

自動車の時代が到来したことは明らかだった。アルマンが去った後も、本家のプジョーは自転車をつくり続けていたが、彼の成功を見て1906年から自動車の製造を始める。オートモビル・プジョーと混同されないよう、リオン・プジョーという名で販売したが、思ったような業績はあげられなかった。1910年にアルマンの会社に合併されることになり、プジョー家が合同して事業を行う運びとなる。

リオン・プジョーの工場はその後も独自モデルの生産を続け、1913年に戦前最大の成功作を生み出す。新型ベベである。設計したのは、エットーレ・ブガッティ。ホイールベースは1600mmで、855ccの直列4気筒エンジンを搭載していた。プロペラシャフトを二重構造にし、内外のギアを操作して変速するというユニークな技術を採用していた。2座オープンで最高速度は60km/hだったが、経済性の高さで人気を博す。第1次世界大戦で民生用モデルの生産が中止されるまでに3095台が生産された。

プジョーは1976年にシトロエンを傘下に収め、グループPSAが誕生した。2014年にシトロエンから独立したDSも加わり、2017年にゼネラルモーターズからオペルとボクスホールを譲渡される。2021年1月にはフィアット・クライスラー・オートモービルズと合併し、ステランティスとなって新たな道を歩み始めた。

巨大な多国籍企業の一員となった今も、プジョーは固有の理念を持つ独立した自動車会社であり続けている。2021年2月25日に発表された新しいブランドロゴは、「“time”and living in the moment.」というコンセプトを表現しているという。そこには、家庭用品の製造から世界で最初期に企業として自動車生産を始めるに至ったプジョーの哲学が込められている。すべては、アルマンが発揮した進取の精神から始まったのだ。

(文=webCG/イラスト=日野浦剛)

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

鈴木 真人

名古屋出身。女性誌編集者、自動車雑誌『NAVI』の編集長を経て、現在はフリーライターとして活躍中。初めて買ったクルマが「アルファ・ロメオ1600ジュニア」で、以後「ホンダS600」、「ダフ44」などを乗り継ぎ、新車購入経験はなし。好きな小説家は、ドストエフスキー、埴谷雄高。好きな映画監督は、タルコフスキー、小津安二郎。

-

第105回:資本主義のうねりを生んだ「T型フォード」

20世紀の社会を変えた大量生産と大量消費 2021.7.21 世界初の大量生産車となり、累計で1500万台以上が販売された「T型フォード」。このクルマとヘンリー・フォードが世にもたらしたのは、モータリゼーションだけではなかった。自動車を軸にした社会の変革と、資本主義の萌芽(ほうが)を振り返る。 -

第104回:世界を制覇した“普通のクルマ”

トヨタを支える「カローラ」の開発思想 2021.7.7 日本の大衆車から世界のベストセラーへと成長を遂げた「トヨタ・カローラ」。ライバルとの販売争いを制し、累計販売台数4000万台という記録を打ち立てたその強さの秘密とは? トヨタの飛躍を支え続けた、“小さな巨人”の歴史を振り返る。 -

第103回:アメリカ車の黄金期

繁栄が増進させた大衆の欲望 2021.6.23 巨大なボディーにきらびやかなメッキパーツ、そそり立つテールフィンが、見るものの心を奪った1950年代のアメリカ車。デトロイトの黄金期はいかにして訪れ、そして去っていったのか。自動車が、大国アメリカの豊かさを象徴した時代を振り返る。 -

第102回:「シトロエンDS」の衝撃

先進技術と前衛的デザインが示した自動車の未来 2021.6.9 自動車史に名を残す傑作として名高い「シトロエンDS」。量販モデルでありながら、革新的な技術と前衛的なデザインが取り入れられたこのクルマは、どのような経緯で誕生したのか? 技術主導のメーカーが生んだ、希有(けう)な名車の歴史を振り返る。 -

第101回:スーパーカーの熱狂

子供たちが夢中になった“未来のクルマ” 2021.5.26 エキゾチックなスタイリングと浮世離れしたスペックにより、クルマ好きを熱狂させたスーパーカー。日本を席巻した一大ブームは、いかにして襲来し、去っていったのか。「カウンタック」をはじめとした、ブームの中核を担ったモデルとともに当時を振り返る。

-

![ベントレー・コンチネンタルGTアズール(4WD/8AT)【試乗記】]() NEW

NEW

ベントレー・コンチネンタルGTアズール(4WD/8AT)【試乗記】

2026.1.19試乗記ベントレーのラグジュアリークーペ「コンチネンタルGT」のなかでも、ウェルビーイングにこだわったという「アズール」に試乗。控えめ(?)な680PSのハイブリッドがかなえる走りは、快適で満ち足りていて、ラグジュアリーカーの本分を感じさせるものだった。 -

![第327回:髪もクルマもナイスファイト!]() NEW

NEW

第327回:髪もクルマもナイスファイト!

2026.1.19カーマニア人間国宝への道清水草一の話題の連載。日産の新型「ルークス」で夜の首都高に出撃した。しっかりしたシャシーとターボエンジンのパワフルな走りに感心していると、前方にスーパーカーの姿を発見。今夜の獲物は「フェラーリ・ローマ」だ! -

![日本で売れるクルマはあるのか!? 最新の“アメリカ産ニホンシャ”を清水草一が検証する!]() NEW

NEW

日本で売れるクルマはあるのか!? 最新の“アメリカ産ニホンシャ”を清水草一が検証する!

2026.1.19デイリーコラムアメリカからの外圧による制度変更で、北米生産モデルの国内導入を決めたトヨタ。同様に、今後日本での販売が期待できる「海外生産の日本車」には、どんなものがあるだろうか? 清水草一が検証してみた。 -

![フェラーリ12チリンドリ(後編)]()

フェラーリ12チリンドリ(後編)

2026.1.18思考するドライバー 山野哲也の“目”レーシングドライバー山野哲也が「フェラーリ12チリンドリ」に試乗。前編では伝家の宝刀であるV12エンジンを絶賛した山野。後編ではコンビを組むシャシーの印象を余すところなく聞いてみた。 -

![BYDシールAWD(4WD)【試乗記】]()

BYDシールAWD(4WD)【試乗記】

2026.1.17試乗記BYDのBEVサルーン「シール」の機能アップデートモデルが登場。強化のポイント自体はそれほど多くないが、4WDモデルの「シールAWD」は新たに電子制御式の可変ダンパーを装備したというから見逃せない。さまざまなシーンでの乗り心地をチェックした。 -

![新生ノートンがいよいよ始動! 名門の復活を担う次世代モーターサイクルの姿に迫る]()

新生ノートンがいよいよ始動! 名門の復活を担う次世代モーターサイクルの姿に迫る

2026.1.16デイリーコラム英国のモーターサイクル史にあまたの逸話を残してきた名門、ノートンが、いよいよ再始動! その数奇な歴史を振り返るとともに、ミラノで発表された4台の次世代モデルを通して、彼らが思い描く未来像に迫った。