第44回:蒸気と電気――ガソリン自動車前史

進化を生んだエネルギーの覇権争い

2019.03.07

自動車ヒストリー

史上初めて100km/hを超えたクルマは、電気自動車だった――。自動車黎明(れいめい)期に繰り広げられた、蒸気機関と電気と内燃機関の主導権争い。先行していたはずの蒸気と電気はなぜ衰退し、いかにして内燃機関は勝ち残ったのか? エネルギー覇権争いの歴史を振り返る。

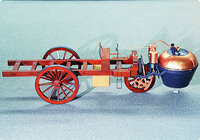

世界初の自動車は蒸気で動いた

2010年、フランスのムーズ県ヴォワ=ヴァコンに巨大な蒸気自動車が現れた。釜にまきをくべ、黒煙と白い蒸気を盛大にたなびかせながら、ゆっくりと巨体を前進させる。世界初の自動車とされている「キュニョーの砲車」のレプリカである。設計したニコラ=ジョゼフ・キュニョーの故郷で、240年ぶりに動く姿を見せたのだ。初めて披露されたのは1769年のこと。日本では江戸時代後期にあたり、田沼意次の改革が始まろうとしていた頃だ。

フランスはルイ15世の治世下で7年戦争に敗北し、軍事力強化が喫緊の課題となっていた。馬に頼っていた移動の手段を最新技術の蒸気動力で代替することにより、圧倒的な優位を得ることができると考えたのは自然なことだろう。大砲を運搬する車両の設計を託されたのが、軍事技術者のキュニョーだった。キュニョーの砲車とは、キュニョーが作った大砲けん引車という意味である。

蒸気を動力として使うことは、すでに古代ローマの時代に数学者ヘロンによって考案されている。蒸気の噴射によって直接回転力を得る方式だったが、実用化されることはなかったようだ。今日に通じる蒸気機関の研究は、17世紀の終わり頃からドニ・パパン、トーマス・ニューコメンらによって進められ、揚水ポンプとして利用されるようになっていた。キュニョーはこれを車両の移動に利用しようと考えたのだ。まずは2分の1サイズの試作車が1769年に作られ、翌年になって実際に大砲を載せることのできる2号車が完成した。

定置式で使用する前提で作られているので、当時の蒸気機関は巨大だった。キュニョーの砲車でも、容積50リッターほどのボイラーと直径30センチを超える2本のシリンダーが異様な存在感を放っている。リア2輪、フロント1輪の三輪車で、機関部は前輪の前に据え付けられていた。ピストンの往復運動を前輪に備えられたラチェットで回転運動に変換する方式で、駆動方式はFFだったということになる。

方向を変えられず壁に激突

全長が7.2m、全幅が2.3m。現代のクルマで言えばストレッチリムジンぐらいの大きさだ。重量は3tほどで極端なフロントヘビーだが、後部に重い大砲を載せることを考えればバランスがとれている。木製のラダーフレームを用いており、木製のホイールに鉄製の輪が装着されていた。

ステアリングは船のかじを流用していたが、機構としてはラック&ピニオン式ということになる。ただ、実際にはほとんど方向を変えることはできなかったようで、テスト走行で壁に激突する事故を起こしている。ということは、ブレーキも利かなかったわけだ。

スピードは9.5km/hほどだったが、水の消費が激しくて15分おきに給水しなければならず、1時間で4kmも走れなかったらしい。十分に熱しないと蒸気機関が動かなかったので、始動には長い時間がかかった。軍事目的での使用に堪える性能とはとても言えないレベルである。その後は改良されることなく放置されてしまった。破壊されそうになったこともあるが運よく保管され、1801年からパリ工芸博物館に展示されている。

キュニョーの砲車が戦場で使われることはなかったが、蒸気自動車の研究は各地で続けられた。1801年には、イギリスのリチャード・トレビシックが高圧蒸気機関を用いた「パフィング・デビル号」のデモ走行を成功させた。彼は3年後、世界初の蒸気機関車「ペナダレン号」を作っている。

拡大 拡大 |

3つの動力が併存した19世紀末

少年時代にトレビシックに会ってパフィング・デビル号を見たゴールズワージー・ガーニーは、長じて蒸気自動車の研究を始めた。彼は1825年に「普通の道や線路で、乗客と荷物を載せて馬の助けなしに十分な速度で前進する馬車」の特許を取得している。2年後には18人乗りの乗り合い乗用車を製作した。ビジネスが成功したとは言えないが、この蒸気自動車は馬車に劣らぬ速度で走ることができた。

ウォルター・ハンコックは1827年に新型ボイラーの特許を取得し、1829年に10人乗りの蒸気バスを製作。1831年には、ロンドンとストラットフォードの間で定期運行を開始している。1833年になると、ロンドンで世界初の都市バスの営業を始めた。ほかにも蒸気自動車に乗客を乗せて定期運行をする業者が現れる。19世紀中頃には、蒸気自動車は馬車に代わるものとして社会に受け入れられていった。

蒸気自動車にはいくつかの欠点があった。機関が大きくて重く、始動に時間がかかる。ボイラーの整備は難しく、一般ユーザーが簡単に扱えるものではない。これらの問題を克服するため、内燃機関の研究が進められていた。1860年にフランスのエティエンヌ・ルノワールがガスエンジンを、1877年にドイツでニコラウス・オットーが4ストロークエンジンを作り上げ、ともに特許を取得している。これが、1886年にカール・ベンツのガソリンエンジン三輪車「パテント・モートルヴァーゲン」に結実する。

内燃機関の前に、新たな動力源として現れていたのが電気モーターである。18世紀末から電池の開発が進んでおり、1830年過ぎには実用的なモーターが作られるようになった。電池とモーターを積めば、コンパクトで騒音の少ない自動車が作れると考えられたのだ。1859年に再充電可能な電池が発明されると、電気自動車の可能性は大きく広がった。19世紀末は、蒸気・電気・ガソリンの3つの動力が自動車の覇権を争っていた時代なのだ。

1894年にパリ‐ルーアン間で行われた世界最古の自動車競技イベントには、ガソリン車14台、蒸気車6台が参加した。トップでフィニッシュしたのはド・ディオン・ブートンの蒸気車で、2着はプジョー、3着はパナール・エ・ルヴァソールのガソリン車だった。

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

ガソリン自動車の時代だった20世紀

初めて100km/hの壁を超えたのは、電気自動車である。1899年、カミーユ・ジェナッツィが「ジャメ・コンタン号」で105.92km/hの世界記録を樹立したのだ。その翌年には、フェルディナント・ポルシェがパリ万博に四輪ハブモーター駆動の「ローナー・ポルシェ」を出品している。ポルシェ博士は、2年後に発電用のガソリンエンジンを搭載したハイブリッドカー「ミクステ」を完成させた。

アメリカでは電気自動車の人気が高く、1900年の時点で生産台数は4000台を超えていた。ガソリン自動車のような騒音や排ガスがなく、面倒なギアチェンジを必要としないことが歓迎されたのである。しかし、1920年を過ぎた頃には、自動車はほとんどがガソリンを動力とするものになっていた。蒸気自動車は機関のコンパクト化ができずに衰退し、電気自動車は航続距離の短さという欠点を克服できなかったからだ。1908年にはフォードが画期的な大衆車の「T型」を発売し、安くて維持費もかからないガソリン自動車の優位性が拡大していく。

20世紀はガソリン自動車の時代となった。21世紀に入る直前、そこに風穴を開けたのが「トヨタ・プリウス」である。ガソリンエンジンに電気モーターを組み合わせた高効率なハイブリッドシステムは、環境問題に対応するための重要な技術として広く受け入れられた。ハイブリッドカーのバリエーションは広がり、2017年にはトヨタが販売する乗用車の約40%がハイブリッド車になった。保有台数では、日本を走る軽自動車を除く乗用車の5台に1台がハイブリッド車である。

ガソリンエンジンも、対抗するかのように進化を続けている。低排気量でもターボチャージャーを使ってハイパワー、低燃費を実現するエンジンが現れ、高効率化を競っている。軽自動車の中には、ハイブリッドカーをしのぐ低燃費のモデルも珍しくない。

「三菱i-MiEV」「日産リーフ」などのピュアEVが発売され、燃料電池車の市販化も始まった。全固体電池などの新技術がブレークスルーを生み出すことも期待されている。ガソリン自動車が盤石だった20世紀とは打って変わり、21世紀に入ってからは100年前のようなエネルギーの覇権争いが繰り広げられている。

(文=webCG/イラスト=日野浦剛)

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

鈴木 真人

名古屋出身。女性誌編集者、自動車雑誌『NAVI』の編集長を経て、現在はフリーライターとして活躍中。初めて買ったクルマが「アルファ・ロメオ1600ジュニア」で、以後「ホンダS600」、「ダフ44」などを乗り継ぎ、新車購入経験はなし。好きな小説家は、ドストエフスキー、埴谷雄高。好きな映画監督は、タルコフスキー、小津安二郎。

-

第105回:資本主義のうねりを生んだ「T型フォード」

20世紀の社会を変えた大量生産と大量消費 2021.7.21 世界初の大量生産車となり、累計で1500万台以上が販売された「T型フォード」。このクルマとヘンリー・フォードが世にもたらしたのは、モータリゼーションだけではなかった。自動車を軸にした社会の変革と、資本主義の萌芽(ほうが)を振り返る。 -

第104回:世界を制覇した“普通のクルマ”

トヨタを支える「カローラ」の開発思想 2021.7.7 日本の大衆車から世界のベストセラーへと成長を遂げた「トヨタ・カローラ」。ライバルとの販売争いを制し、累計販売台数4000万台という記録を打ち立てたその強さの秘密とは? トヨタの飛躍を支え続けた、“小さな巨人”の歴史を振り返る。 -

第103回:アメリカ車の黄金期

繁栄が増進させた大衆の欲望 2021.6.23 巨大なボディーにきらびやかなメッキパーツ、そそり立つテールフィンが、見るものの心を奪った1950年代のアメリカ車。デトロイトの黄金期はいかにして訪れ、そして去っていったのか。自動車が、大国アメリカの豊かさを象徴した時代を振り返る。 -

第102回:「シトロエンDS」の衝撃

先進技術と前衛的デザインが示した自動車の未来 2021.6.9 自動車史に名を残す傑作として名高い「シトロエンDS」。量販モデルでありながら、革新的な技術と前衛的なデザインが取り入れられたこのクルマは、どのような経緯で誕生したのか? 技術主導のメーカーが生んだ、希有(けう)な名車の歴史を振り返る。 -

第101回:スーパーカーの熱狂

子供たちが夢中になった“未来のクルマ” 2021.5.26 エキゾチックなスタイリングと浮世離れしたスペックにより、クルマ好きを熱狂させたスーパーカー。日本を席巻した一大ブームは、いかにして襲来し、去っていったのか。「カウンタック」をはじめとした、ブームの中核を担ったモデルとともに当時を振り返る。

-

![BYDシーライオン7 AWD(4WD)]() NEW

NEW

BYDシーライオン7 AWD(4WD)

2026.3.5JAIA輸入車試乗会2026堂々たるスタイルにライバルの上をいくパワーと一充電走行距離、そしてざっくり2割はお得なプライスを武器とする電気自動車「BYDシーライオン7」。日本市場への上陸から1年がたち、少しずつ存在感が増してきた電動クーペSUVの走りやいかに。 -

![ついにハードウエアの更新も実現 進化した「スバルアップグレードサービス」の特徴を探る]() NEW

NEW

ついにハードウエアの更新も実現 進化した「スバルアップグレードサービス」の特徴を探る

2026.3.5デイリーコラムスバルが車両の機能や性能の向上を目的とした「スバルアップグレードサービス」の第3弾を開始する。初めてハードウエアの更新も組み込まれた最新サービスの特徴や内容を、スバル車に乗る玉川ニコがオーナー目線で解説する。 -

![第951回:日本が誇る名車を再解釈 「ホンダNSXトリビュートby Italdesign」の開発担当者に聞く]() NEW

NEW

第951回:日本が誇る名車を再解釈 「ホンダNSXトリビュートby Italdesign」の開発担当者に聞く

2026.3.5マッキナ あらモーダ!2026年の「東京オートサロン」で来場者の目をくぎ付けにした「ホンダNSXトリビュートby Italdesign」。イタルデザインの手になる「ホンダNSX」の“再解釈”モデルは、いかにして誕生したのか? イタリア在住の大矢アキオが、開発関係者の熱い思いを聞いた。 -

![メルセデス・マイバッハSL680モノグラムシリーズ(4WD/9AT)【試乗記】]()

メルセデス・マイバッハSL680モノグラムシリーズ(4WD/9AT)【試乗記】

2026.3.4試乗記メルセデス・マイバッハから「SL680モノグラムシリーズ」が登場。ただでさえ目立つワイド&ローなボディーに、マイバッハならではのあしらいをたっぷりと加えたオープントップモデルだ。身も心もとろける「マイバッハ」モードの乗り味をリポートする。 -

![始まりはジウジアーロデザイン、終着点は広島ベンツ? 二転三転した日本版「ルーチェ」の道のり]()

始まりはジウジアーロデザイン、終着点は広島ベンツ? 二転三転した日本版「ルーチェ」の道のり

2026.3.4デイリーコラムフェラーリ初の電気自動車が「ルーチェ」と名乗ることが発表された。それはそれで楽しみな新型車だが、日本のファンにとってルーチェといえばマツダに決まっている。デザインが二転三転した孤高のフラッグシップモデルのストーリーをお届けする。 -

![第863回:3モーター式4WDの実力やいかに!? 「ランボルギーニ・テメラリオ」で雪道を目指す]()

第863回:3モーター式4WDの実力やいかに!? 「ランボルギーニ・テメラリオ」で雪道を目指す

2026.3.3エディターから一言電動化に向けて大きく舵を切ったランボルギーニは、「ウラカン」の後継たる「テメラリオ」をプラグインハイブリッド車としてリリースした。前に2基、リアに1基のモーターを積む4WDシステムの実力を試すべく、北の大地へと向かったのだが……。