フィアット500ev(RWD/4MT)

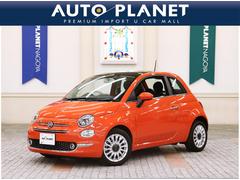

みんなで楽しむクラシック 2021.10.23 試乗記 日本でも大人気の2代目「フィアット500」をベースに、パワートレインを電動化した「フィアット500ev」。電気で走る“往年の名車”は、私たちにどんな景色を見せてくれるのだろうか? モダンなのにクラシックなその走りと、唯一無二の魅力をリポートする。世界的名車をフルレストアしてEV化

2代目フィアット500を電気自動車(EV)化した500evについては、これまでもその誕生の経緯からプロトタイプ試乗まで、複数回リポートしている。

2代目500(イタリア語で読むとチンクエチェント)といえば、名作アニメ映画『ルパン三世 カリオストロの城』の絶大なる影響もあって、おそらく日本でもっとも有名なヒストリックカーの1台だ。2代目500は、正式には「NUOVA(ヌオーヴァ)500」という車名でデビュー。イタリア語で“new”を意味するヌオーヴァをわざわざ名乗ったのは、第2次大戦前後に生産されていた初代500(愛称トポリーノ)と区別するためだった。

2代目=ヌオーヴァ500が生産されたのは1957年から1975年(ステーションワゴン版は1977年まで生産)で、イタリアのみならず西ヨーロッパ全体の戦後の経済成長期を支えた。総生産台数はじつに367万8000台にのぼる。

500evを手がけるのは愛知県にある私設ミュージアム「チンクエチェント博物館」だ。同館は以前から、厳選したイタリアの自動車工房=カロッツェリアが仕上げたヌオーヴァ500のリフレッシュ車両を、「500クラシケ」の商品名で輸入・販売してきた。500evはそんな500クラシケのEV版である。

「貴重なヒストリックカーをEV化するなんて!」と引っかかるオリジナル至上主義のエンスージアストもおられるかもしれない。ただ、これまで500クラシケという正統派のヒストリックカーを手がけてきた同館の伊藤精朗代表は、「できるだけ多くの人に所有して、元気に走らせてもらうことで、チンクエチェントという文化遺産を“現役のクルマ”として保護・保存していきたい」という慈愛に満ちたお考えの持ち主である。そんな伊藤氏が今度は500evをプロデュースしたのも「EVという新しい技術と価値で、さらなる未来に継承できる」と考えたからだ。

レストアの仕上げはまさに最上級

いやいや。このクルマをプロデュースした伊藤氏も、実際にはそんな大上段にかまえているわけではない。そもそもは「エンジントラブルと無縁のEVだったら日常生活でも安心して乗れるし、オリジナルのチンクエチェントより速いし、オートマ免許でも運転できるでしょ!?」という慈愛に柔軟性も加わった発想だという。実際、ヒストリックカーをEV化して楽しむ機運は世界中でじわじわと広がりつつある。EV化によって不要となったエンジンもそのまま捨てられるわけではない。ヒストリックカーの乗られ方が多様化することで、貴重な車体とエンジンが1台、1基でも多く生き残れるのなら、それはそれで素晴らしいことだ。

今回取材することができたのは、そんな500evのプロダクションモデル第1号車である。ベースとなったのは1967年式の「500F」で、以前リポートしたプロトタイプ同様に、伊ニュートロン社製のEVコンバージョンキットを組み込んでいる。同キットはイタリアではヌオーヴァ500用にホモロゲーションも獲得しており、フィアット公認でもあるという。

チンクエチェント博物館によると、500evのベースとなるのは、基本的に500F(1965~72年生産)や500L(1969~72年生産)の高年式モデルとなる。また、既存の500クラシケはボディーやメカ部分の仕上げレベルによって、大きく「スタンダード」と「レストア」という2つのプランに分かれているが、500evのベース車両は後者の「レストア」相当が基本。それは車両をすべてストリップダウンして新たに板金塗装(場合によってはボディー補強も)をおこない、メカ部分も熟練メカが入念にメンテナンスやオーバーホールを施すという最上級の仕上げである。

オプション次第でぐっとモダンに

……といった内容をもつ500evは、基本価格として660万円というプライスタグをかかげる。500evを生産する提携カロッツェリアのキャパから年間10台前後の供給となるといい、内外装の色や素材、車体のカスタマイズ(サンルーフ拡大やクローズドルーフ化)もオーダー可能。また、希望すれば1965年以前の“前開きドア”をベースとすることもできなくないそうだが、ベース車両の確保など、ケース・バイ・ケースの交渉になるようだ。

プロダクションモデルは、プロトタイプよりレストアの精度も向上させているという。そういわれると、なるほど“新車当時?”と錯覚するほど、全体のたたずまいも整った印象である。サスペンションがしっかりと踏ん張っており、姿勢もいい。

EV部分の基本構成はプロトタイプと変わらず、ベース車の4段MTをそのまま残した縦置きモーターで、フロントフード下には燃料タンクのかわりにリチウムイオン電池が搭載されている。オリジナルのヌオーヴァ500はフードを開けて給油するが、500evの充電口は、開閉式にカスタマイズされたフロントエンブレムの奥にある。またリアフード内のパワートレイン上には荷室も用意され、こちらにも充電口と、非常時用のシステムのキルスイッチが備わる。

インテリアも基本はもちろんヌオーヴァ500の雰囲気そのままだが、ドアはキーレスエントリーでロック解除されて、キーをポケットに入れたままでシステムを起動できる。オリジナルの雰囲気を残したメーターパネルも中央はTFT液晶で、スイッチ類もすべてLEDで光るモダンなプッシュボタンとなり、さらにUSBポート、そしてシート下にはBluetooth接続のデジタルオーディオシステムまで隠されている。これらはすべてオプションあつかいだが、これも伊藤氏のいう新しい技術と価値なんだろう。いやいや、そんな哲学論はともかく“デジタルしかけのヌオーヴァ500”は素直に面白い。

操作系にやどるオリジナルの趣

トランスミッションがそのまま残されているので変速も可能だが、1速や2速はすぐに過回転になってしまうので使うなら要注意。基本的には4速固定で日常はすべて事足りるが、必要に応じて3速も使うと、さらに活発な加速が楽しめるという。プロトタイプにあったモーターの逆回転によるリバース機能は省かれ、後退時はエンジン車同様にクラッチを踏んで変速機をリバースに入れる必要があるが、これもまた楽しい儀式だ。そんなクラッチも使うのは変速時だけ。それ以外はクラッチペダルを踏むことなく、起動してアクセルを踏めば走り出して、ブレーキを踏めば止まる。

アクセルペダルはオリジナルのヌオーヴァ500に似た重めの設定だが、遠慮なく踏み込むと、日常の交通環境なら後続車両を置き去りにする加速を見せる。最高速は85km/hにとどまるも、日常で使うぶんには十分な動力性能である。調子に乗るとクラシカルパターンの125幅タイヤ(タイのビーラバー社製)が空転するほど力強い。オリジナルのヌオーヴァ500に乗った経験があるなら、そのパワフルさと速さに間違いなく驚くだろう。13.5HPという最高出力はオリジナルの0.5リッターエンジンより低い数値だが、最大トルクは現代の1.6リッター相当の160N・m(プロトタイプの数値)。それで車重は750kgにおさまるのだから、速いのは当たり前である。

今回は雨天での試乗になってしまったが、ワイパースイッチはモダンなプッシュボタンなのに、キコキコという昔ながらの頼りない動きはほほ笑ましい。またLEDに換装されていたヘッドライトやウインカーも、それをコントロールするレバーもきゃしゃなオリジナルのままだ。細かな安全性や機能性は現代化しつつ、こういうヌオーヴァ500ならではの雰囲気あるディテールを壊さないセンスがうれしい。

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

間口は広く 奥行きは深く

こうした細部の装備だけでなく、ステアリングやブレーキ、サスペンションなどパワートレイン以外の機関部分も、新品に近い仕上げになっているとはいえ、あくまでヌオーヴァ500そのものなので注意が必要だ。

リチウムイオン電池のおかげで前軸荷重も増えているからか、ノンパワーのステアリングはお世辞にも軽いとはいえない。現代のクルマのように正確かつ強力に舵がきくわけでもないので、極細リムのステアリングホイールは大胆かつ繊細に操らなければならない。回生協調機構が備わるブレーキも、本体は小径ドラムのまま。短いストロークでゴリッとした“脚ごたえ”のブレーキペダルは、前方の流れを見ながら早め早めの操作が不可欠である。

500evはパワートレインこそパワフルで滑らかで扱いも簡単だが、その他の部分はドライブトレインのギアノイズも含めて、ヌオーヴァ500以外のなにものでもない。EVということで“ヒストリックカーの姿をした現代のクルマ”をイメージする人もいるかもしれないが、そうではない。全体の乗り味としては、まがうかたなくヌオーヴァ500だ。

ちがいがあるとすれば、殺伐とした都市交通環境のなかで、非力なエンジンを神経質な変速機を介してあつかう気苦労から、500evなら開放されることだ。もちろん、そういう気苦労は同時に喜びでもあるのだが、ときには「もっと気軽に乗りたい」と思ってしまうのも人間である。

チンクエチェント博物館の伊藤氏は、500evを「古いクルマに乗ったことがない人、チンクエチェントのデザインだけがほしいという人に、ぜひ気軽に乗ってほしい」というが、じつは酸いも甘いもかみ分けた百戦錬磨のエンスージアストにも意外にオススメかもしれない。なにより、これまでヌオーヴァ500を飽きるほど乗り倒してきた伊藤氏自身も、500evを気に入り、普通に使っているという。

(文=佐野弘宗/写真=向後一宏/撮影協力=BRISTOL研究所/編集=堀田剛資)

テスト車のデータ

フィアット500ev

ボディーサイズ:全長×全幅×全高=2980×1320×1320mm

ホイールベース:1840mm

車重:750kg

駆動方式:RWD

モーター:交流同期電動機

トランスミッション:4段MT

最高出力:13.5HP(10kW)

最大トルク:--N・m

タイヤ:(前)125R12 63S/(後)125R12 63S(ビーラバーV313)

一充電最大走行可能距離:約100km

交流電力量消費率:131Wh/km

価格:660万円/テスト車=--万円

オプション装備:--

テスト車の年式:2021年型

テスト開始時の走行距離:946km

テスト形態:ロードインプレッション

走行状態:市街地(10)/高速道路(0)/山岳路(0)

テスト距離:--km

参考電力消費率:--km/kWh

佐野 弘宗

自動車ライター。自動車専門誌の編集を経て独立。新型車の試乗はもちろん、自動車エンジニアや商品企画担当者への取材経験の豊富さにも定評がある。国内外を問わず多様なジャンルのクルマに精通するが、個人的な嗜好は完全にフランス車偏重。

-

BMW iX3 50 xDrive Mスポーツ(4WD)【海外試乗記】 2025.12.12 「ノイエクラッセ」とはBMWの変革を示す旗印である。その第1弾である新型「iX3」からは、内外装の新しさとともに、乗り味やドライバビリティーさえも刷新しようとしていることが伝わってくる。スペインでドライブした第一報をお届けする。

-

BYDシーライオン6(FF)【試乗記】 2025.12.10 中国のBYDが日本に向けて放つ第5の矢はプラグインハイブリッド車の「シーライオン6」だ。満タン・満充電からの航続距離は1200kmとされており、BYDは「スーパーハイブリッドSUV」と呼称する。もちろん既存の4モデルと同様に法外(!?)な値づけだ。果たしてその仕上がりやいかに?

-

フェラーリ12チリンドリ(FR/8AT)【試乗記】 2025.12.9 フェラーリのフラッグシップモデルが刷新。フロントに伝統のV12ユニットを積むニューマシンは、ずばり「12チリンドリ」、つまり12気筒を名乗る。最高出力830PSを生み出すその能力(のごく一部)を日本の公道で味わってみた。

-

アウディS6スポーツバックe-tron(4WD)【試乗記】 2025.12.8 アウディの最新電気自動車「A6 e-tron」シリーズのなかでも、サルーンボディーの高性能モデルである「S6スポーツバックe-tron」に試乗。ベーシックな「A6スポーツバックe-tron」とのちがいを、両車を試した佐野弘宗が報告する。

-

トヨタ・アクアZ(FF/CVT)【試乗記】 2025.12.6 マイナーチェンジした「トヨタ・アクア」はフロントデザインがガラリと変わり、“小さなプリウス風”に生まれ変わった。機能や装備面も強化され、まさにトヨタらしいかゆいところに手が届く進化を遂げている。最上級グレード「Z」の仕上がりをリポートする。

-

![ホンダ・プレリュード(前編)]() NEW

NEW

ホンダ・プレリュード(前編)

2025.12.14思考するドライバー 山野哲也の“目”レーシングドライバー山野哲也が新型「ホンダ・プレリュード」に試乗。ホンダ党にとっては待ち望んだビッグネームの復活であり、長い休眠期間を経て最新のテクノロジーを満載したスポーツクーペへと進化している。山野のジャッジやいかに!? -

![アストンマーティン・ヴァンテージ ロードスター(FR/8AT)【試乗記】]()

アストンマーティン・ヴァンテージ ロードスター(FR/8AT)【試乗記】

2025.12.13試乗記「アストンマーティン・ヴァンテージ ロードスター」はマイナーチェンジで4リッターV8エンジンのパワーとトルクが大幅に引き上げられた。これをリア2輪で操るある種の危うさこそが、人々を引き付けてやまないのだろう。初冬のワインディングロードでの印象を報告する。 -

![BMW iX3 50 xDrive Mスポーツ(4WD)【海外試乗記】]()

BMW iX3 50 xDrive Mスポーツ(4WD)【海外試乗記】

2025.12.12試乗記「ノイエクラッセ」とはBMWの変革を示す旗印である。その第1弾である新型「iX3」からは、内外装の新しさとともに、乗り味やドライバビリティーさえも刷新しようとしていることが伝わってくる。スペインでドライブした第一報をお届けする。 -

![高齢者だって運転を続けたい! ボルボが語る「ヘルシーなモービルライフ」のすゝめ]()

高齢者だって運転を続けたい! ボルボが語る「ヘルシーなモービルライフ」のすゝめ

2025.12.12デイリーコラム日本でもスウェーデンでも大きな問題となって久しい、シニアドライバーによる交通事故。高齢者の移動の権利を守り、誰もが安心して過ごせる交通社会を実現するにはどうすればよいのか? 長年、ボルボで安全技術の開発に携わってきた第一人者が語る。 -

![第940回:宮川秀之氏を悼む ―在イタリア日本人の誇るべき先達―]()

第940回:宮川秀之氏を悼む ―在イタリア日本人の誇るべき先達―

2025.12.11マッキナ あらモーダ!イタリアを拠点に実業家として活躍し、かのイタルデザインの設立にも貢献した宮川秀之氏が逝去。日本とイタリアの架け橋となり、美しいイタリアンデザインを日本に広めた故人の功績を、イタリア在住の大矢アキオが懐かしい思い出とともに振り返る。 -

![走るほどにCO2を減らす? マツダが発表した「モバイルカーボンキャプチャー」の可能性を探る]()

走るほどにCO2を減らす? マツダが発表した「モバイルカーボンキャプチャー」の可能性を探る

2025.12.11デイリーコラムマツダがジャパンモビリティショー2025で発表した「モバイルカーボンキャプチャー」は、走るほどにCO2を減らすという車両搭載用のCO2回収装置だ。この装置の仕組みと、低炭素社会の実現に向けたマツダの取り組みに迫る。