「いすゞ・ジェミニ」誕生から50年 いま振り返るGMのグローバルカー構想

2024.08.28 デイリーコラム今とは違う「グローバルカー」

「世界的な規模であるさま。国境を越えて地球全体にかかわるさま」という意味の英語である「グローバル(grobal)」という言葉。グローバリズムだのグローバリゼーションといった変形を含めて、今では珍しくもなんともないだろう。

この「グローバル」を筆者が初めて意識したのは、今からちょうど50年をさかのぼる1974年のこと。同年10月にデビューした「いすゞ・ジェミニ」、当初は前年の1973年に生産終了した「ベレット」の後継車ということで「ベレット ジェミニ1600」と称していたが、これが世界一の自動車メーカーだったゼネラルモーターズ(GM)の世界戦略「グローバルカー構想」から生まれたモデル、と伝えられたのがきっかけだった。

GMのグローバルカー構想とは、当時GMの子会社あるいはグループ会社だったドイツのオペルやイギリスのボクスホール、ブラジルGM、オーストラリアのホールデン、そして日本のいすゞなどで、基本的に共通のモデルをベースに、それぞれの生産設備や国情に合わせてアレンジしたモデルをつくる。そうした開発・生産の合理化、スケールメリットによってコストダウンを期待したもの……ごく簡単に言えばそういうことである。

構想の発端はこうだ。1960年代末、オペルは主力となる大衆車「カデット」の次期モデルの開発を進めていた。ボクスホールはカデットの英国版ともいえる「ヴィヴァ」に代わる新たなモデルを、そしてブラジルGMは市場でひとり勝ち状態の「フォルクスワーゲン・タイプ1(ビートル)」の対抗馬を欲していた。

そうした状況に対し、すべての子会社をコントロールしているデトロイトのGM本社で生まれたのがグローバルカー構想だったのだ。その背景には、ライバルのフォードが1967年にヨーロッパ・フォードを設立し、それまでそれぞれ独自の製品をつくっていたドイツ・フォードと英国フォードの一元化政策を始めた影響もあるだろう。しかしフォードの目指すところが英独の完全一元化だったのに対して、GMのグローバルカー構想は各国の事情に合わせ、自由裁量の範囲を残したという違いがあった。

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

開発リーダーはオペルが担当

グローバルカー構想がデトロイトで「Tカー」プロジェクトと命名され、正式に動き出したのは1970年3月。開発のリーダーを任されたのはオペルで、すでに開発が進行していた次期型カデットをTカープロジェクトを前提に修正することになった。とはいうものの、もともとオペルは斬新でも個性的でもないが、全体的に高水準でバランスのとれたインターナショナルな性格のクルマづくりを旨としていたため、大きな変更は必要なかったという。

当時、欧州製小型車の主流はFFに移行しつつあったが、生産技術のレベルが異なる各国でつくられるグローバルカーであるTカーはオーソドックスなFRを採用。基本的に全世界で共通となるのはボディーシェルとシャシーで、エクステリアデザインの細部とインテリアデザイン、搭載エンジンは各社の判断に委ねられることとなった。

けれん味がなくクリーンな、基本となるカデットのエクステリアデザインを担当したのは当時オペルに在籍していた、海外で活躍する日本人カーデザイナーの先駆者である児玉英雄氏。ボディーは2/4ドアセダン、2ドアクーペ、3ドアワゴンという従来のラインナップに加えて新たに3ドアハッチバックが用意された。

開発スタートからちょうど3年、1973年3月に最初のTカーがデビューした。意外なことに、それはカデットではなくブラジルGMの「シボレー・シェヴェット」だった。ボディーは2ドアセダンのみで、このモデルのためにデトロイトで開発された1.4リッター直4 SOHCエンジンを積んでいた。なぜブラジルが先行したかというと、ビートルへの対抗馬を渇望していたこと、またドイツでもカデットはビートルと競合するから先行実験的な意味合いもあった。

それから約半年後の同年8月に新型オペル・カデット、戦後の3世代目ということで「カデットC」と呼ばれるTカーのオリジナルがベールを脱いだ。ボディーは2/4ドアセダン、2ドアクーペ、3ドアワゴンの3種で、先代から受け継いだ1.2リッター直4 OHVエンジンを搭載。その後1975年5月に3ドアハッチバックが追加された。

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

続々とリリースされるTカー

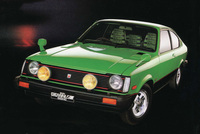

カデットCのデビューから約1年後の1974年10月、いすゞからジェミニが登場する。いすゞがGMと業務提携を結んだのは1971年7月なので、Tカープロジェクトの発足当時はサークルに加わっていなかった。だが、旧態化していたベレットの後継モデルの開発に頭を悩ませていたいすゞにとって、Tカープロジェクトへの参加はタイムリーだったのだ。ちなみにジェミニ(gemini)とは英語で双子座を意味するが、いすゞとGMという2社の協力関係の象徴として命名された。

いすゞが選んだボディーは4ドアセダンと2ドアクーペ。それにベレットや「フローリアン」に積んでいた1.6リッター直4 SOHCエンジンをクロスフロー化して搭載。発売当時の広告のキャッチコピーは「これからのジェミニ。誕生」。それに「ムダなく、ムリのない今日のクルマを目指して――ヨーロッパで実証された走りと合理性。長くつきあえるクルマ、これがISUZUとGM3年目の結論です」というフレーズが続いていた。広告とはいえ、自賛や誇張することなく、ジェミニというクルマの成り立ち、性格を率直に語った文句だと思う。

さらにそれから約半年、1975年3月にイギリスで「ボクスホール・シェヴェット」が誕生した。先代にあたるヴィヴァから受け継いだ1.25リッター直4 OHVエンジンを積んだ3ドアハッチバックのみだったが、カデットCをはじめとする兄弟とはまったく異なるアグレッシブな顔つきを持っていた。

それまで年々国内シェアが低下していたボクスホールは、没個性的で地味という印象を払拭(ふっしょく)して新たなブランドイメージを創り出すことを熱望していた。そのためには新たなファミリーの顔の確立が必要と判断。選ばれたモチーフが1973年秋に少数が限定生産された高性能クーペ「フィレンザ」の空力的なスラントノーズ。これに倣った顔つきを以後登場するモデルに採用することを決め、その第1弾がシェヴェットだったのだ。

こうした主だった国のほか、アルゼンチンでは「オペルK180」、オーストラリアでは「ホールデン・ジェミニ」といったTカーが生まれていた。後者のホールデン・ジェミニは、いすゞから半完成品の状態で輸入して現地で組み立てていた。

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

プランにはなかったアメリカ版も登場

当初の計画では、ボクスホール版の登場をもって主だったTカーは出そろうはずだった。つまりGM本社のあるアメリカでのリリースは予定されていなかったのである。ところが1973年の秋に予期しなかった石油危機が発生。アメリカ市場はそれまでとは打って変わって燃費にシビアになり、日本車の売り上げが急増した。

その時点でGMの最小モデルは、日本車でいえば「トヨペット・コロナ マークII」や「日産ローレル」くらいのボディーに2.3リッター直4 SOHCエンジンを積んだサブコンパクトの「シボレー・ヴェガ」だった。だがそれより小型のモデルの市場投入が急務となったことから、Tカーに白羽の矢が立ったのである。

選ばれたのは3ドアハッチバック。アメリカンな味つけをされたそのボディーに、もともとブラジルGM用にデトロイトで開発した1.4リッター直4 SOHCとそれを拡大した1.6リッターエンジンを積んだモデルを「シボレー・シェヴェット」の名で、1975年9月に送り出したのだった。

セールスはまずまずだったことから、1978年にはアメリカ独自のボディーとなる5ドアハッチバックが追加され、以後はこちらが主流となった。ちなみにこのシボレー・シェヴェットは日米貿易摩擦解消の一環として日本にも輸入され、シェヴェットでなく「シボレー・シベット1600」の名でいすゞで販売された。

1980年当時、200万円前後というシベット1600の価格は「ジェミニ1600」の約2倍。輸入されたのは最高級グレードとあって装備は充実していたが、当然のごとく販売は苦戦。末期にはたたき売りに近い大幅値引きがあったとも伝えられている。

また1981年になって、シェヴェットのポンティアック版が「T1000」の名でデビューした。いっぽうビュイック部門では、1950年代からオペルを輸入販売していた経緯からカデットを輸入販売、とはいかなかった。代わりに1976年からいすゞ製のジェミニ、それもシェヴェットやT1000と競合しない4ドアセダンとクーペを「オペルbyいすゞ」やら「ビュイック・オペル」の名で売るという、ややこしいことになっていた。

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

ジェミニの変遷をたどる

各国のTカーは、その後バリエーションを追加したり、マイナーチェンジしたりして、それぞれ独自の発展を遂げていく。そのなかから、われらがいすゞ・ジェミニの変遷を簡単に振り返ってみよう。

1974年10月に発売された当初は、パワーユニットは1.6リッター直4 SOHCのシングルキャブ仕様のみで、セダン、クーペともに「LD」「LT」「LS」という3グレードを設定。ボディーカラーはホワイトのほかはブルー、グリーン、ブラウン、シルバーのいずれもメタリックで、いささか地味な印象だった。

翌1975年からレッド、ライムグリーン、イエロー、サックスなどカデットCに設定されていたような欧州車っぽいビビッドなボディーカラーが徐々に追加され、明るいイメージに脱皮していく。1976年11月のマイナーチェンジ以降はF1ドライバーの故ジェームス・ハントをイメージキャラクターに起用し、広告では走りのイメージも訴えるようになっていった。

そして1977年6月にはカデットのような角形ヘッドライトを備えたボディーに1.8リッター直4 SOHCユニットを積んだ「1800」シリーズを追加。同年11月にマイナーチェンジされた1600にも角形ヘッドライトが与えられた。クリーンなスタイリングに明るいボディーカラーで、このころになるとジェミニは「ちょっとシャレた都会的なモデル」という評価が固まりつつあった。

1979年6月、ジェミニは大がかりなマイナーチェンジを実施してフロントおよびリアエンドのデザインを一新した。特にスポーティーグレードのLS系のみ円形、ほかは角形ヘッドライトを備えた顔つきは従来とはまったく印象が異なる。従来の通称“逆スラント”からスラントノーズとなったこの変身は、ファンの間では賛否が分かれた。

それから5カ月後の1979年11月には、2種類の新たなパワーユニットが与えられた。ひとつは新開発された1.8リッター直4 SOHCディーゼル、もうひとつは「117クーペ」に使われていた1.8リッター直4 DOHC。以後ジェミニのセールスは、いすゞお得意のディーゼルユニットを積んだ経済的なモデルと、DOHCエンジンを積んだホットな「ZZ(ダブルズィー)」に二極分化していくことになる。

1981年11月には生涯最後となるマイナーチェンジを実施。全車異形ヘッドライトを採用して当時のオペル各車に似た雰囲気の顔つきとなり、インテリアデザインもデビュー以来初めて全面的に刷新。その後も1982年11月にディーゼルターボを加えるなど車種追加や小変更を重ねながら生き延び、1985年5月に自社開発され、ダウンサイズとFF化を果たした新型が「FFジェミニ」の名で誕生した後も、「セダンZZ/R」に限りしばらく継続生産された。

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

第2弾の「Jカー」も登場したが……

ジェミニがいすゞ車らしく11年近くにわたってつくられた間に、Tカーの兄弟たちはどうなっていたかというと……オペル・カデットは1979年にフルモデルチェンジし、欧州製小型車の主流となっていたエンジン横置きFFハッチバックに転身。ボクスホールも翌1980年にそれに準じた「アストラ」をリリースした。アメリカのシボレー・シェヴェットやポンティアックT1000は1987年まで、ブラジルのシボレー・シェヴェットは1993年まで20年の長命を保った。だが、次世代のTカー計画はなかった。

グローバルカー構想としては、Tカーの後に第2弾の「Jカー」があった。Tカーよりひとクラス上のエンジン横置きFFのセダンで、1981年にまずは本家アメリカで「シボレー・キャバリエ」「ポンティアックJ2000」「キャデラック・シマロン」がデビュー。次いでドイツで3代目「オペル・アスコナ」、イギリスで2代目「ボクスホール・キャバリエ」が登場。翌1982年にはアメリカで「オールズモビル・フィレンザ」「ビュイック・スカイホーク」、オーストラリアで「ホールデン・カミーラ」、1983年には日本で「いすゞ・アスカ」が誕生した。

ただしこのJカーは、プラットフォームこそ共有されたものの、Tカーのように全車共通ボディーではなかった。アメリカの5ブランド、オペル/ボクスホール/ホールデン、そしていすゞでは、フロントおよびリアエンド以外のボディーパネルやウィンドウグラフィックスなども微妙に異なっていたのである。

その後はちょうどライバルのフォードのように、オペルとボクスホールは英独で一元化されたものの、このJカー計画をもってGMのグローバルカー構想は終了した。その理由はといえば、結局のところGMが期待したほどのスケールメリットが得られなかったからではないだろうか。

ジェミニの誕生から半世紀。かつての巨大帝国GMは、販売台数(2023年度実績)こそトヨタとフォルクスワーゲンには抜かれたものの世界3位の座を死守している。だが本国ではポンティアックとオールズモビルの2部門はとうになく、海外子会社もオペルとボクスホールはグループPSAを経てステランティスの傘下となり、ホールデンは自動車製造から撤退。いすゞもGMから離れた。実施するしないは別として、グローバルカー構想など描きようがない状況となってしまっている。

翻って、複数のメーカーでモデルを共同開発するケースは今日でもよくある。しかしGMのグローバル構想、なかでもTカープロジェクトのように、同じボディーを持ちつつ各国ごとにアレンジされたクルマがつくられることは、おそらく二度とないだろう。

(文=沼田 亨/写真=いすゞ自動車、ゼネラルモーターズ、ステランティス、フォード、TNライブラリー/編集=藤沢 勝)

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

沼田 亨

1958年、東京生まれ。大学卒業後勤め人になるも10年ほどで辞め、食いっぱぐれていたときに知人の紹介で自動車専門誌に寄稿するようになり、以後ライターを名乗って業界の片隅に寄生。ただし新車関係の仕事はほとんどなく、もっぱら旧車イベントのリポートなどを担当。

-

ガス代は下落しハイブリッド好調 では“燃費の相場”はどうなっている?NEW 2026.2.9 暫定税率は廃止となり、高止まりしていた燃料代は下落。一方でBEV化の速度は下がり、ハイブリッド車需要が高まっている。では、2026年現在の燃費はいかほどか? 自動車購入時の目安になるであろう“燃費の相場”について考える。

-

ホンダの「Hマーク」がいよいよ刷新! ブランドロゴ刷新の経緯とホンダのねらい 2026.2.6 長く親しまれたホンダ四輪車のロゴ、通称「Hマーク」がついに刷新!? 当初は「新しい電気自動車用」とされていた新Hマークは、どのようにして“四輪事業全体の象徴”となるに至ったのか? 新ロゴの適用拡大に至る経緯と、そこに宿るホンダの覚悟を解説する。

-

ライバルはGR? ホンダが発表したHRCのモデルラインナップとその狙いに迫る 2026.2.5 ホンダが東京オートサロン2026で、HRC(ホンダ・レーシング)の名を冠したコンセプトモデルを6台同時に発表した。ホンダのカスタマイズカーとして知られるモデューロや無限との違い、そしてHRCをメジャーシーンに押し上げる真の狙いを解説する。

-

社長が明言! 三菱自動車が2026年に発売する新型「クロスカントリーSUV」とは? 2026.2.4 三菱自動車が2026年に新型クロスカントリーSUVの導入を明言した。かねてうわさになっている次期型「パジェロ」であることに疑いはないが、まだ見ぬ新型は果たしてどんなクルマになるのだろうか。状況証拠から割り出してみた。

-

電気自動車の中古相場はどうなっている? いま狙い目のユーズドEV 5選 2026.2.2 電気自動車(EV)の普及が本格化し公共の充電設備が混み合う間に、驚くほどお買い得な中古EVを手に入れて、EVライフを満喫するのはいかが? 大チャンスかもしれない今、狙い目のフル電動モデルをピックアップしてみよう。

-

![ガス代は下落しハイブリッド好調 では“燃費の相場”はどうなっている?]() NEW

NEW

ガス代は下落しハイブリッド好調 では“燃費の相場”はどうなっている?

2026.2.9デイリーコラム暫定税率は廃止となり、高止まりしていた燃料代は下落。一方でBEV化の速度は下がり、ハイブリッド車需要が高まっている。では、2026年現在の燃費はいかほどか? 自動車購入時の目安になるであろう“燃費の相場”について考える。 -

![日産キャラバン グランドプレミアムGX MYROOM(FR/7AT)【試乗記】]() NEW

NEW

日産キャラバン グランドプレミアムGX MYROOM(FR/7AT)【試乗記】

2026.2.9試乗記「日産キャラバン」がマイナーチェンジでアダプティブクルーズコントロールを搭載。こうした先進運転支援システムとは無縁だった商用ワンボックスへの採用だけに、これは事件だ。キャンパー仕様の「MYROOM」でその性能をチェックした。 -

![トヨタ・カローラ クロス“GRスポーツ”(前編)]()

トヨタ・カローラ クロス“GRスポーツ”(前編)

2026.2.8思考するドライバー 山野哲也の“目”レーシングドライバー山野哲也が「トヨタ・カローラ クロス“GRスポーツ”」に試乗。人気の都市型SUVに、GRのデザイン要素と走りの味つけを加味した特別なモデルだ。箱根のワインディングロードでの印象を聞いた。 -

![無限N-ONE e:/シビック タイプR Gr.B/シビック タイプR Gr.A/プレリュード【試乗記】]()

無限N-ONE e:/シビック タイプR Gr.B/シビック タイプR Gr.A/プレリュード【試乗記】

2026.2.7試乗記モータースポーツのフィールドで培った技術やノウハウを、カスタマイズパーツに注ぎ込むM-TEC。無限ブランドで知られる同社が手がけた最新のコンプリートカーやカスタマイズカーのステアリングを握り、磨き込まれた刺激的でスポーティーな走りを味わった。 -

![インディアン・チーフ ヴィンテージ(6MT)【海外試乗記】]()

インディアン・チーフ ヴィンテージ(6MT)【海外試乗記】

2026.2.6試乗記アメリカの老舗、インディアンの基幹モデル「チーフ」シリーズに、新機種「チーフ ヴィンテージ」が登場。このマシンが、同社のラインナップのなかでも特別な存在とされている理由とは? ミッドセンチュリーの空気を全身で体現した一台に、米ロサンゼルスで触れた。 -

![ホンダの「Hマーク」がいよいよ刷新! ブランドロゴ刷新の経緯とホンダのねらい]()

ホンダの「Hマーク」がいよいよ刷新! ブランドロゴ刷新の経緯とホンダのねらい

2026.2.6デイリーコラム長く親しまれたホンダ四輪車のロゴ、通称「Hマーク」がついに刷新!? 当初は「新しい電気自動車用」とされていた新Hマークは、どのようにして“四輪事業全体の象徴”となるに至ったのか? 新ロゴの適用拡大に至る経緯と、そこに宿るホンダの覚悟を解説する。