世界の議論を日本が主導! 進むハンズオフ運転支援機能の普及と国際基準制定の裏側

2025.08.29 デイリーコラム 拡大 拡大 |

世界的に開発と普及が進むハンズオフ(手放し運転)運転支援機能の、国際基準が改定された。先進運転支援や自動運転の技術の基準は、どのように決められ、またそこで日本はどんな役割を果たしているのか? 新技術の普及に必須の“ルールづくり”を解説する。

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

日本における「ハンズオフ」機能の現状

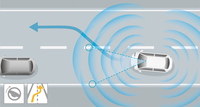

システムがクルマの加減速と操舵を操作し、一定の条件がそろえば、ドライバーはハンドルから手を離すことが可能になる「ハンズオフ」という運転支援機能。すでに普及が進んでいるLKS(車線維持支援システム)の延長線上のシステムだ。0~5に区分される自動運転システムのレベルでは、“レベル2(システムがアクセル・ブレーキ操作およびハンドル操作を部分的に行う)”に相当する。“レベル3”とは異なり、あくまで運転の責任はドライバーにあるが、そのなかでは高機能なため、“高度レベル2”や“レベル2+”などとも呼ばれている。

ハンズオフが可能になるのは、高速道路でACC(アダプティブクルーズコントロール)とLKSを使用しているときで、高速域まで対応しているものと、渋滞時の稼働のみを想定した低速域対応のものがある。

現在、日本で販売されているモデルで高速域まで対応しているのは、「Honda SENSING 360+」を搭載した「ホンダ・アコード」、「ProPILOT2.0」を搭載した「日産アリア」「セレナ」、「トヨタチームメイト」の「アドバンストドライブ」を搭載した「トヨタ・ミライ」、同様のシステムを積む「レクサスLS」など。低速域対応は、トヨタでは「クラウン」シリーズの4車種、「アルファード/ヴェルファイア」「ヴォクシー/ノア」「ランドクルーザー“250”」「センチュリー」、そしてレクサスの「LX」「GX」「RX」、スバルでは「アイサイトX」を搭載した「フォレスター」「レヴォーグ」「レヴォーグ レイバック」「クロストレック」「WRX S4」「レガシィ アウトバック」と、多くのモデルに採用されている。また、日本で正規販売される車種で初のハンズオフ機能搭載車となったのは「BMW 3シリーズ」で、現在でも3シリーズ以上のほとんどのモデルが採用している(低速域対応)。

これらのうち、高速域対応を果たしているモデルは、“ダイナミックマップ”と呼ばれる3D高精度地図データを搭載。GNSS(GPSなど衛星測位システム)と連携し、日本の高速道路および自動車専用道ではcm単位での自車位置測位が可能なため、それが実現できている。

これが日本におけるハンズオフ機能の現状だが、このほどその規定が改定されることとなった。

改定された国際基準

今回の法規改正は、ハンズオフに関連した国際基準が改定されたことを受け、2025年9月下旬より施行されるものである。そもそも、DCAS(Drive Control Assistance System=ACCやLKSなどの、縦方向および横方向の制御を持続的に行う機能)に関わる国連協定規則(UN-R171)は、2024年3月の国際自動車基準調和世界フォーラム(WP29)で合意されたものであり、今回の国内法改正は、2025年3月の改定の反映となる。

改定前の主な要件は、

- 周囲の交通流に適応して安全に走行すること(車線変更時、後方接近車両に急減速<3m/s2>させない等)。

- ドライバーが安全に操作を引き継げるように設計されていること(急なシステムオフでも運転車が操作に移れる時間を考慮する等)。

- 速度制限順守の支援(システムが認識した最高速度をドライバーに表示すること等)。

- ドライバーモニタリング機能を備え、ドライバーがアイズオン要求等に従わない場合はリスク軽減機能により停止すること。

となっていた。

今回の改定では、「高速道路におけるハンズオフでの車線維持・変更に関わる支援機能」に「ハンズオンを必要とする一定の条件下で、ハンズオン要求をすること」などの要件が、「高速道路におけるハンズオンでのシステム手動で行う車線変更に関わる支援機能」に「アイズオン要求時は操作を開始してはならない」などの要件が加わった。

今のところ、ハンズオフは同一車線内のみで許されているが、多くのシステムは車線変更のアシスト機能も併せ持っている。そこで、ハンズオフ走行中に車線変更アシストを行う場合は、ハンズオンの要求をする(=ドライバーにハンドルを握らせる)こと、というのが前者だ。

後者は、アイズオフ(前方監視する必要がない=運転の責任がシステムにある)可能なモデル向け、つまりは機能作動中の運転の責任がシステム側にあるレベル3向けの追加要件であり、アイズオフ走行の最中、ドライバーにアイズオンの要求をしているときには、車線変更アシストを開始してはならないということになる。

ちなみに、2021年3月に発売された「ホンダ・レジェンド」の「Honda SENSING Elite」は、世界初のレベル3ということで、高速道路の渋滞時という限られた範囲とはいえアイズオフを可能にしていたが(参照)、2022年1月に販売終了。これ以外ではメルセデス・ベンツやBMWもレベル3を実現しているものの、国内導入はされていない。つまり、現在では国内でレベル3のモデルは販売されていない。

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

日本が議論のリーダーに

今回の国際基準改定と、その国内基準への反映により、日本ではなにが変わるのか? といえば、ほとんどなにも変わらない、というのが答えである。そもそも日本はハンズオフ先進国で、国際基準が合意される以前からそれを実現していた。自動操舵に関わる国際基準のUN-R79に適合したうえで、運転者異常時対応システム(RMF)を搭載することでハンズオフを認めるという日本独自の国内基準が2019年に合意され、「日産スカイライン」のProPILOT2.0が誕生した(参照)。前述のレジェンドのレベル3も含め、自動操舵関連については日本は世界をリードする立場で、国際基準の策定にも大きく関与してきたといえるのだ。

WP29とは自動車の国際的な基準と認証ルールを策定する国連の機関だ。国際調和しておくことで、たとえば日本で基準を満たせば欧州でそのまま販売可能となり、逆もしかりの相互認証が実現する。輸出入時の障壁を取り除き、自動車メーカーにとってもユーザーにとっても有益なのだ。

はじまりは1950年代の欧州。当時は各国がそれぞれの考えで安全基準を独自に策定していたが、さまざまな国をまたいで走ることが多い欧州では統一化の必要性が高かった。1958年には基準調和と相互認証のための協定ができて、これが1958年協定と呼ばれ、日本を含む62カ国が加盟。ただし、アメリカなどメーカーの自己認証制度となっている国は相互認証が不可能で、加盟がかなわない。そこで基準調和のみの1998年協定があって、こちらには39カ国が加盟している。

WP29は本会議の下に「自動運転」「衝突安全」「排出ガス」「騒音・タイヤ」「灯火器」「安全一般」といった6つの分科会があり、さらにその下に設置される専門家会議がある。これに参加するのは各国の政府関係者のほか、メーカーのエンジニアや研究者なども含まれる。おのずと、その技術が高い国の関係者が議長など重要なポストを務めるのだが、日本は燃料電池車や、自動運転およびハンズオフが関わるDCAS、自動操舵などが得意だ。自動操舵の専門家会議では、ドイツとの共同議長となっていて議論をリードしてきたのである。

高速域のハンズオフに関しては賛否があるだろうが、手放しできるぐらいに精度が高いLKSと捉えれば、運転の疲労を軽減し、安全性を高めてくれる有用性の高いシステムだ。機会があればぜひとも試してもらいたい。運転が好きな人ほど、その出来栄えに感心させられるはずだ。

(文=石井昌道/写真=BMW、ゼネラルモーターズ、トヨタ自動車、日産自動車、本田技研工業、荒川正幸/編集=堀田剛資)

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

石井 昌道

-

新生ノートンがいよいよ始動! 名門の復活を担う次世代モーターサイクルの姿に迫る 2026.1.16 英国のモーターサイクル史にあまたの逸話を残してきた名門、ノートンが、いよいよ再始動! その数奇な歴史を振り返るとともに、ミラノで発表された4台の次世代モデルを通して、彼らが思い描く未来像に迫った。

-

市街地でハンズオフ運転が可能な市販車の登場まであと1年 日産の取り組みを再確認する 2026.1.15 日産自動車は2027年に発売する車両に、市街地でハンズフリー走行が行える次世代「ProPILOT(プロパイロット)」を搭載する。その発売まであと1年。革新的な新技術を搭載する市販車の登場は、われわれにどんなメリットをもたらすのか。あらためて考えてみた。

-

30年の取材歴で初めてのケースも 2025年の旧車イベントで出会った激レア車 2026.1.14 基本的に旧車イベントに展示されるのは希少なクルマばかりだが、取材を続けていると時折「これは!」という個体に遭遇する。30年超の取材歴を誇る沼田 亨が、2025年の後半に出会った特別なモデルを紹介する。

-

東京オートサロンでの新しい試み マツダのパーツメーカー見学ツアーに参加して 2026.1.13 マツダが「東京オートサロン2026」でFIJITSUBO、RAYS、Bremboの各ブースをめぐるコラボレーションツアーを開催。カスタムの間口を広める挑戦は、参加者にどう受け止められたのか? カスタムカー/チューニングカーの祭典で見つけた、新しい試みに密着した。

-

やめられない、とまらない! 2026年は一気に普及してほしい、自動車の便利な装備3選 2026.1.12 2025年に体験したなかで、2026年以降はもっと普及してほしいと思わずにはいられない、自動車の装備・機能とは? 数々の国産車・輸入車に試乗した世良耕太がイチオシのアイテムをピックアップ。その魅力について語る。

-

![BYDシールAWD(4WD)【試乗記】]() NEW

NEW

BYDシールAWD(4WD)【試乗記】

2026.1.17試乗記BYDのBEVサルーン「シール」の機能アップデートモデルが登場。強化のポイント自体はそれほど多くないが、4WDモデルの「シールAWD」は新たに電子制御式の可変ダンパーを装備したというから見逃せない。さまざまなシーンでの乗り心地をチェックした。 -

![新生ノートンがいよいよ始動! 名門の復活を担う次世代モーターサイクルの姿に迫る]()

新生ノートンがいよいよ始動! 名門の復活を担う次世代モーターサイクルの姿に迫る

2026.1.16デイリーコラム英国のモーターサイクル史にあまたの逸話を残してきた名門、ノートンが、いよいよ再始動! その数奇な歴史を振り返るとともに、ミラノで発表された4台の次世代モデルを通して、彼らが思い描く未来像に迫った。 -

![第858回:レースの技術を市販車に! 日産が「オーラNISMO RSコンセプト」で見せた本気]()

第858回:レースの技術を市販車に! 日産が「オーラNISMO RSコンセプト」で見せた本気

2026.1.15エディターから一言日産が「東京オートサロン2026」で発表した「オーラNISMO RSコンセプト」。このクルマはただのコンセプトカーではなく、実際のレースで得た技術を市販車にフィードバックするための“検証車”だった! 新しい挑戦に込めた気概を、NISMOの開発責任者が語る。 -

![ルノー・グランカングー クルール]()

ルノー・グランカングー クルール

2026.1.15画像・写真3列7座の新型マルチパーパスビークル「ルノー・グランカングー クルール」が、2026年2月5日に発売される。それに先駆けて公開された実車の外装・内装を、豊富な写真で紹介する。 -

![市街地でハンズオフ運転が可能な市販車の登場まであと1年 日産の取り組みを再確認する]()

市街地でハンズオフ運転が可能な市販車の登場まであと1年 日産の取り組みを再確認する

2026.1.15デイリーコラム日産自動車は2027年に発売する車両に、市街地でハンズフリー走行が行える次世代「ProPILOT(プロパイロット)」を搭載する。その発売まであと1年。革新的な新技術を搭載する市販車の登場は、われわれにどんなメリットをもたらすのか。あらためて考えてみた。 -

![ホンダ・プレリュード(前編)]()

ホンダ・プレリュード(前編)

2026.1.15あの多田哲哉の自動車放談トヨタでさまざまな車両を開発してきた多田哲哉さんが今回試乗するのは、24年ぶりに復活した「ホンダ・プレリュード」。話題のスペシャルティーカーを、クルマづくりのプロの視点で熱く語る。