ホンダ・グレイス 開発者インタビュー

セダンは「いいクルマだね」と言ってもらえることが大事 2014.12.15 試乗記 本田技術研究所 四輪R&Dセンター第10技術開発室 技術企画ブロック

主任研究員

広瀬敏和(ひろせ としかず)さん

ホンダが2014年12月1日に発売した新型セダン「グレイス」。開発責任者(LPL)を務めた本田技術研究所 四輪R&Dセンター 主任研究員の広瀬敏和氏に開発の狙いを聞いた。

「いいセダン」は日本もアジアも変わらない

――開発コンセプトから聞かせてください。

実は開発がスタートしたとき、日本は想定市場に入っていませんでした。東南アジアや中国、南米で販売しているコンパクトセダン「シティ」の全面改良版ということで開発がスタートしたのです。開発のスタートに当たって、さまざまな国のユーザーに会いました。国ごとにライフスタイルや所得水準は異なっても、ユーザーがシティに求めるものは共通していました。

――どんな部分が共通していたのですか。

ユーザーは、家族のため、友人のため、そしてその人自身が「いい買い物をしたね」と言ってもらうためにシティを買うのです。自分の成功をこのクルマで表現したいと考える、それぞれの国のトレンドセッターがシティを選んでくれています。彼ら、彼女らがクルマのどこを見ているかというと、まずはデザインです。かっこよくなければ振り向いてもらえません。そしてもちろん経済性や快適性が重要です。それも自分だけが快適であればいいというわけではなく、隣に座る人や、後ろに座る人にも快適に過ごしてもらいたいのです。インテリアで重視するのは、運転者がいつも見ているメーターではなく、エアコンやオーディオを操作するセンターパネルの部分です。ここは助手席からも後席からも目立ちます。こういうところを見て、ユーザーは「いいクルマだね」と言ってほしいのです。

――その後、日本市場へも導入することが決まりました。

日本で、どういうセダンが求められているのかを調査するために、まずはセダンユーザーの多い地方に行って、購買層の中心になる50~60歳代のユーザーの声を聞きました。すると、重視する点はアジアのユーザーと、根底では同じでした。家族や知り合いとどこかへ出掛けるためにいいクルマを買いたい。周りの人と一緒に、いい時間を過ごしたいという価値観です。スタイリッシュでかっこいいデザイン、燃費のいいハイブリッドであること、静かで快適であること、などを望む人が多くいらっしゃった。こうした調査を踏まえ、外観や内装のデザインは、基本的に国内と海外で共通にすることを決めました。

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

再びセダンが求められている

――日本ではセダン市場が縮小しています。いまあえてセダンを出す意味はなんでしょうか。

セダンのイメージを調査してみると、質感が高い、乗り心地が良い、といった答えが返ってきます。想定しているユーザー層は、かつてはセダンに乗っていて、セダンの良さを知っている人たちです。その後、子供が生まれてミニバンに乗り換えたものの、子どもたちが独立して夫婦二人になり、再びセダンが選択肢に入ってきています。

――なぜハイブリッド車に絞ったのですか。

セダンを買うユーザー層を調査してみると、他の車種よりも、周りからどう見られるかを考えている人が多くいらっしゃる。ミニバンは、自らの必要性から選ぶ場合が多いが、セダンは、周りの人にどう見られたいかを演出する道具として選ぶという側面があるのです。ハイブリッド車に乗ることで、環境に貢献していることを、周りの人にもアピールしたいという気持ちが、特にセダンユーザーでは強いと捉えています。

――現在国内市場では月に2000台以上売れているセダンはほとんどありません。月販目標台数3000台というのはかなり強気に見えます。

当社もかつては「トルネオ」「インテグラ」「ドマーニ」など、セダンを多く販売していました。それらの車種に10年以上乗っていて、いざ買い換えようとしても、当社には受け皿になる商品がない状態が続いていました。こうした当社の低年式のセダンユーザーの買い替えを基礎票として、他社の古いセダンに乗っている人も取り込んでいきたいと考えています。また本当はセダンのハイブリッド車が欲しかったが、これまではなかったので仕方なくトヨタの「プリウス」や当社の「インサイト」を買った人もいます。こうした潜在ユーザーを積み上げ、これくらいならいけると考えた数字です。

――車体が「フィット ハイブリッド」よりも大きく重いのに、JC08モード燃費はフィット ハイブリッドの量販グレードを上回っています。

グレイスの「HYBRID DX」および「HYBRID LX」グレード(FF)のJC08モード燃費は34.4km/リッターで、フィット ハイブリッドの量販グレード(HYBRID・FパッケージおよびLパッケージのFF)の33.6km/リッターを上回っています。転がり抵抗の少ないタイヤを採用したほか、空力特性がフィット ハイブリッドよりも優れているのが効いています。

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

後席の広さと快適さにこだわる

――室内では、後席の足元スペースが広いのが印象的でした。

後席の広さは同じクラスの中ではダントツでナンバーワンで、2クラス上の大型セダンに迫ります。当社では1クラス上の「シビック」のセダンを上回る広さで、実は開発段階では社内で議論になりました。国内では現在シビックを売ってはいませんが、アジアではシビックとシティを両方売っている市場があります。これではシビックが売れなくなってしまうのではないかというのです。しかし、後席の広さはグレイスのアピールポイントなので譲りませんでした。最終的にトップの承認を得て当初の計画通りに商品化できました。

――後席は座り心地にもこだわったとか。

コンパクトカーの場合、コストのしわ寄せがリアシートに来てしまう場合がありますが、グレイスでは後席の座り心地にかなりこだわって開発してきました。クッションの厚みをきちんと確保したほか、表皮をクッションに固定する方法も、低コストな接着法にせず、あえて金具で固定する方法を採用しました。接着だと布の伸びが制限されてしまうからです。センターアームレストは全車種標準で装備していますし、ドアの内張りや、アームレストも柔らかい感触の布でくるむことで、ソファに座っているようなくつろぎを感じてもらえるようにしたつもりです。

――足元スペースの広さに比べると、ヘッドスペースにはそれほど余裕がありません。

調べてみると、われわれが思う以上に、ユーザーはヘッドルームに関して気にしていませんでした。ヘッドルームは従来モデル並みにとどめることで、リアウィンドウを寝かせたスポーティーで先進的なデザインを実現することができました。

――センタータンクレイアウトで、リアシートの下にタンクがないのだから、もっと着座位置を下げてヘッドルームを広げる考え方もあったのではないでしょうか。

ハイブリッド仕様の国内向けはセンタータンクですが、通常のガソリンエンジンを積むアジア向けは、実はリアシートの下にガソリンタンクを置いています。そのために、フロア形状は、センターとリアシート下のどちらにもタンクを置ける形状にしました。ハイブリッド車は車体後部にバッテリーを積むので、センタータンクでも前後の重量バランスが取れますが、ガソリンエンジン車はセンタータンクだと後輪荷重が軽くなり過ぎます。そこで、ガソリンタンクを後ろに置くことでバランスを取るようにしました。

(インタビューとまとめ=鶴原吉郎<オートインサイト>/写真=高橋信宏)

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

鶴原 吉郎

オートインサイト代表/技術ジャーナリスト・編集者。自動車メーカーへの就職を目指して某私立大学工学部機械学科に入学したものの、尊敬する担当教授の「自動車メーカーなんかやめとけ」の一言であっさり方向を転換し、技術系出版社に入社。30年近く技術専門誌の記者として経験を積んで独立。現在はフリーの技術ジャーナリストとして活動している。クルマのミライに思いをはせつつも、好きなのは「フィアット126」「フィアット・パンダ(初代)」「メッサーシュミットKR200」「BMWイセッタ」「スバル360」「マツダR360クーペ」など、もっぱら古い小さなクルマ。

-

スズキDR-Z4S(5MT)【レビュー】 2026.1.7 スズキから400ccクラスの新型デュアルパーパスモデル「DR-Z4S」が登場。“Ready 4 Anything”を標榜(ひょうぼう)するファン待望の一台は、いかなるパフォーマンスを秘めているのか? 本格的なオフロード走行も視野に入れたという、その走りの一端に触れた。

-

三菱デリカミニTプレミアム DELIMARUパッケージ(4WD/CVT)【試乗記】 2026.1.6 「三菱デリカミニ」がフルモデルチェンジ。ただし、先代のデビューからわずか2年で……という期間も異例なら、見た目がほとんどそのままというのもまた異例だ。これで中身もそのままならさらに異例だが、こちらは逆に異例なほどの進化を遂げていた。

-

スズキ・クロスビー ハイブリッドMZ(4WD/CVT)【試乗記】 2026.1.5 デビューから8年を迎え、大幅な改良が施された「スズキ・クロスビー」。内外装に車体にパワートレインにと、全方位的に手が加えられた“AセグメントSUVの元祖”は、フォロワーであるダイハツ・トヨタ連合のライバルとも伍(ご)して戦える実力を獲得していた。

-

ホンダ・プレリュード(FF)【試乗記】 2025.12.30 ホンダの2ドアクーペ「プレリュード」が復活。といってもただのリバイバルではなく、ハイブリッドシステムや可変ダンパー、疑似変速機構などの最新メカニズムを搭載し、24年分(以上!?)の進化を果たしての見事な復活だ。果たしてその仕上がりは?

-

ルノー・キャプチャー エスプリ アルピーヌ フルハイブリッドE-TECHリミテッド【試乗記】 2025.12.27 マイナーチェンジした「ルノー・キャプチャー」に、台数200台の限定モデル「リミテッド」が登場。悪路での走破性を高めた走行モードの追加と、オールシーズンタイヤの採用を特徴とするフレンチコンパクトSUVの走りを、ロングドライブで確かめた。

-

![激変する日本の自動車関連税制! 実際のところ私たちにどんな影響があるの?]() NEW

NEW

激変する日本の自動車関連税制! 実際のところ私たちにどんな影響があるの?

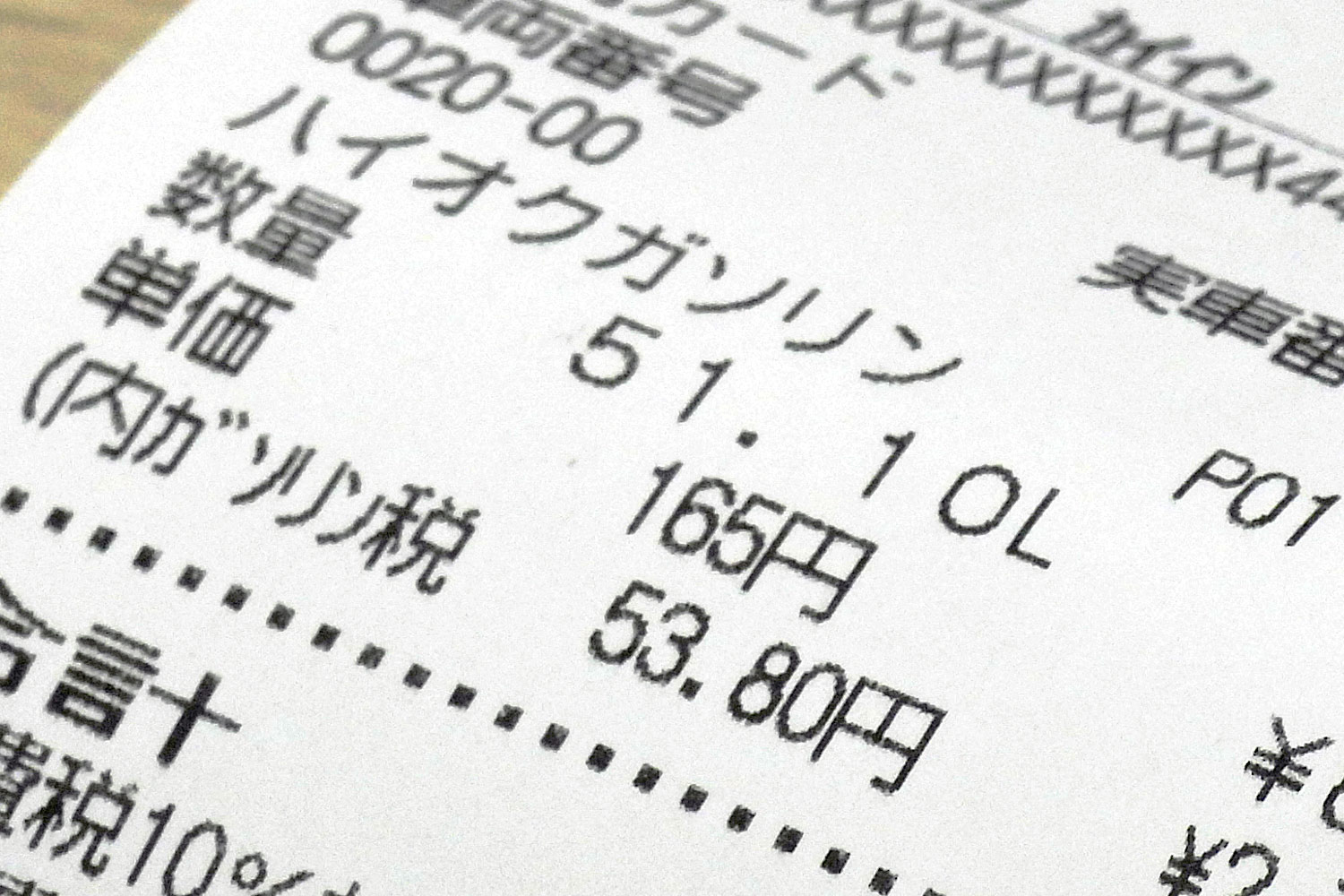

2026.1.9デイリーコラムガソリン税の暫定税率廃止に、環境性能割の撤廃と、大きな変化が報じられている日本の自動車関連税制。新しい税制は、私たちにどんな恩恵を、あるいは新しい負担をもたらすのか? 得をするのはどんなユーザーか? 既出の公式発表や報道の内容から考えた。 -

![第943回:スバルとマツダ、イタリアでの意外なステータス感]()

第943回:スバルとマツダ、イタリアでの意外なステータス感

2026.1.8マッキナ あらモーダ!日本では、数ある自動車メーカーのひとつといった感覚のスバルとマツダだが、実はイタリアでは、根強いファンを抱える“ひとつ上のブランド”となっていた! 現地在住の大矢アキオが、イタリアにおけるスバルとマツダのブランド力を語る。 -

![「ランクル“FJ”」はいつだっけ? 2026年の新車発売カレンダーを確認する]()

「ランクル“FJ”」はいつだっけ? 2026年の新車発売カレンダーを確認する

2026.1.7デイリーコラム2026年も注目の新車がめじろ押し。「トヨタ・ランドクルーザー“FJ”」「日産エルグランド」「マツダCX-5」など、すでに予告されているモデルの発売時期を確認するとともに、各社のサプライズ枠(?)を予想する。 -

![スズキDR-Z4S(5MT)【レビュー】]()

スズキDR-Z4S(5MT)【レビュー】

2026.1.7試乗記スズキから400ccクラスの新型デュアルパーパスモデル「DR-Z4S」が登場。“Ready 4 Anything”を標榜(ひょうぼう)するファン待望の一台は、いかなるパフォーマンスを秘めているのか? 本格的なオフロード走行も視野に入れたという、その走りの一端に触れた。 -

![新型「デリカミニ」の開発者に聞くこだわりと三菱DNAの継承]()

新型「デリカミニ」の開発者に聞くこだわりと三菱DNAの継承

2026.1.6デイリーコラム国内で「ジープ」を生産し「パジェロ」を生み出した三菱自動車が、進化したミニバン「デリカD:5」と軽自動車「デリカミニ」に共通するキーワードとして掲げる「デイリーアドベンチャー」。その言葉の意味と目指す先を、開発者に聞いた。 -

![三菱デリカミニTプレミアム DELIMARUパッケージ(4WD/CVT)【試乗記】]()

三菱デリカミニTプレミアム DELIMARUパッケージ(4WD/CVT)【試乗記】

2026.1.6試乗記「三菱デリカミニ」がフルモデルチェンジ。ただし、先代のデビューからわずか2年で……という期間も異例なら、見た目がほとんどそのままというのもまた異例だ。これで中身もそのままならさらに異例だが、こちらは逆に異例なほどの進化を遂げていた。