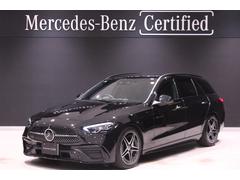

メルセデスAMG GT Cロードスター(FR/7AT)

これはツェッチェ時代の白眉である 2018.02.14 試乗記 「メルセデスAMG GT」のラインナップに新たに加わった「GT C」。シリーズで最もどう猛な「GT R」と、スポーティーな味付けの「GT S」の間に投じられた“微妙な立ち位置の豪華仕様”などと高をくくってはいけない! 「ロードスター」モデルに試乗した。あの300SLの末裔

昨2017年の1月4日、筆者は東京ドームでオカダ・カズチカ対ケニー・オメガの試合をナマ観戦するという僥倖(ぎょうこう)に恵まれた。60分近くにおよぶ激しい攻防に、「これは2017年のベストバウトである」と新年早々確信した。実際、『東京スポーツ』制定のプロレス大賞で、年間最高試合に選ばれた。何事もベストというのは相対的だけれど、圧倒的にベストだと直感させるものがときに存在する。

2018年1月下旬の某日、筆者はメルセデスAMG GT Cロードスターのステアリングを握る僥倖に恵まれた。東京・恵比寿にあるwebCG編集部から、そのロードスターで東京湾上の海ほたるまでやってきて確信した。「これは2018年のベストカーである」と。新年早々というにはちょっと遅い。けれど、残す11カ月、これを上回る新型車に乗ることはあるまい、と筆者は直感したのだった。

それほどまでに、メルセデスAMG GT Cロードスターはヨカッた。フロントエンジン、後輪駆動の2座GTスポーツカーとして非の打ち所がない。

軽量なスペースフレームはアルミのダイキャストや押し出し材で構成されていて、巌のような剛性感を誇っている。それでいて、車検証に記載された車両重量は1740kgに過ぎぬ。いかにも軽い。V8を搭載する「AMG SL63」のカタログ数値の1880kgはむろん、V6を搭載する「SL400」の1780kgよりも軽い。現行のSLは、メルセデス初のオール・アルミ・モノコックで、スーパー・ライト(Super Leicht)を自称しているというのに。

先般、筆者は「メルセデスAMG E63 S 4MATIC+」なるEクラス史上最強の高性能モデルにwebCGで試乗する機会を得た。AMG GTと同じ排気量4リッターのV8直噴ツインターボは最高出力612ps、最大トルク850Nmを発生し、4WDのトラクション性能でもって0-100km/hに3.4秒で到達する。2tを超える車重にしてこの猛烈な加速力。まさに4ドアのモンスターである。

AMG GT Cロードスターは違う。このクルマはおとな5人を運ぶためではなくて、ひとりの男が人生を楽しむためにつくられている。昭和の日本人的に申し上げれば、力道山、石原裕次郎も愛した、あの「300SL」の系譜に連なる、21世紀のグラントゥーリズモなのだ。ボーン・トゥ・ラン、走るために生まれてきたサラブレッドスポーツカーなのである。

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

GT Rのテクノロジーを導入

軽くおさらいしておくと、AMG GTは、ガルウイングドアを復活させた「SLS AMG」の事実上の後継モデルとして、2014年秋のパリサロンに姿を現した。あえてガルウイングを捨て、ホイールベースを50mm縮めてボディーを小型化した。そこにメルセデスAMGの覚悟と明快なメッセージがある。GTとその高性能版であるGT Sの2つの仕様が当初から用意されていたのも、「カレラ」と「カレラS」からなる「ポルシェ911」にならったものに違いない。

911にならって、もとい、メルセデス・ベンツとAMGの伝統にのっとって、AMG GTはモータースポーツに積極的に参戦している。「AMG GT3」と名づけられたFIA GT3カテゴリーのカスタマー用レーシングカーを登場させ、輝かしい戦績を収めてもいる。

このGT3をもとに開発されたのが、日本市場では昨2017年6月に発表された「公道走行可能なレーシングモデル」AMG GT Rであり、そのGT Rのテクノロジーを導入し、もう少し快適性に振ったモデルとして登場したのがGT Cロードスターである。

日本市場での正確な発表の順番は、AMG GT Rが6月、次いでGTロードスターとGT Cロードスターが8月、そして、AMG GTのフェイスリフトとGT Cクーペが10月となっているわけだけれど、これらは合理的に申し上げて同時開発されていたに違いない。

シリーズ2番手の557psを発生

で、GT CのCがなにを意味するのか不明ながら、ともかくドライサンプの4リッターV8直噴ツインターボ、M178型ユニットはGT Rの580ps、700Nmから557ps、680Nmへと出力とトルクを若干控えめに仕立て直された。もちろんGT Sと比較すれば、35psと10Nm強化されたことになる。

CとそれまでのGT&GT Sとの外見上の違いは、GT R譲りの、よりグラマーなリアフェンダーが移植されたことだ。カタログ数値で比較すると、フロントのトレッドはGT&GT Sと同一ながら、リアのそれは45mm広げられ、全幅は55mm拡大している。

GT Cは当初、GT Rと同じく、1952年のカレラ・パナメリカーナで優勝を飾った300SL由来の「AMGパナメリカーナグリル」が採用されていたことも目新しかったけれど、その後のフェイスリフトでAMG GTはすべて、この楕円(だえん)に縦棒入りグリルに変わった。角度によって、政治家みたいに顔が大きく見えるという難点があるけれど、トム・クルーズだって角度によっては顔が大きく見える。そうしたときは角度を変えて見ることにしよう。

走りの機能を向上させるべく、GT Cには「ダイナミックエンジントランスミッションマウント」なる磁性流体の可変マウントがおごられている。地味ながら、快適性と走りの機能を両立するキーアイテムである。AMG GTは前後重量配分を理想的なものにすべく、トランスミッションをリアアクスル上に配置するトランスアクスル方式をとっている。SLS AMGから継承したこのレイアウトは、つまり、前後それぞれに可変マウントを必要とする。1カ所にまとまっているより、お高くつくわけだけれど、ためらうことなくこのアイテムを採用したところがエライわけである。

GT Cは「AMGリア・アクスルステアリング」、いわゆる4WSを標準装備してもいる。バイワイヤで2個の電動機械式アクチュエーターがリアホイールのトー角を最大1.5度、車速100km/h以下では前輪と逆方向に、100km/h以上では同方向に操舵する。逆方向の場合はホイールベースを短くするのと同じ効果、つまりより俊敏な動きを実現し、同方向の場合はより安定性を高める。近頃、ドイツ車がこぞって採用しはじめた、80年代の日本車が詰め切れなかったハイテクデバイスである。電子制御式リミテッド・スリップ・デフも標準装備したりしていて、ともかくこうしたAMGナンタラというような装備を書き出しているだけで、原稿用紙がスイスイ埋まる。

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

類いまれなハンドリングFR

GT Cにはクーペもあるけれど、ここでご紹介するのはロードスターである。ソフトトップはスイッチひとつで全自動開閉し、所要時間は11秒と極めて速い。しかも50km/hまでなら、走行中でも開閉できる。これほど気楽にクーペからオープンへ、あるいはオープンからクーペへと、ためらうことなくボタンに手が伸びるコンバーティブルも珍しい。

ソフトトップそれ自体は、「ポルシェ・ボクスター」同様、Z型にコンパクトに折りたたまれ、屋根の部分はボクスター同様、単なる布ではなくて、内側がボードになっている。だから、高速時も風圧でバタつくことがない。マグネシウム、スチール、アルミニウムからなる骨組みは軽量で、低重心化にも貢献しているという。

真冬でも快適なオープンを楽しめるのは、エアロダイナミクスに優れているからである。サイドウィンドウを上げていれば、寒気は乗員の頭上をなぶるだけで、車内に乱入することはない。シートから温風が首筋に吹き出す「エアスカーフ」は効果抜群。シートヒーターもステアリングヒーターも強力で、ドライバーは寒さをやせ我慢をする必要がないどころか、ぬくぬく露天風呂気分にさせてくれる。こたつに入ったまま、アウトドアが楽しめる。私は確信したのだけれど、人類はこのような英知によって、やがて宇宙においてもオープンを楽しむ術(すべ)をつくり出すに違いない。ガラス越しにではなくて、ナマで宇宙空間と触れ合うべく、エアスカーフのように空気を吹き出せば、宇宙飛行士のようなヘルメットは無用になるのではあるまいか。

閑話休題。冬のことゆえ、箱根を諦めて、房総方面へと足を伸ばした。それゆえ、ワインディングロードでの試乗は限られたものになったわけだけれど、その範囲で申し上げるなら、これほど曲がりたがるフロントエンジンの高性能車はそう多くはない。前後重量配分は47対53と、リアの方が重くなっている。おまけに4WSである。それはもうスイスイ曲がる。タイヤは前265/35ZR19、後ろ305/30ZR20と、まるでRR(リアエンジン/リアドライブ)の911みたいにリアの方がぶっとくて偏平である。トラクションのかかる面積が広い。もひとつおまけに各種電子制御がドライバーの技量をそれ以上に勘違いさせるべく、陰日なたになって働いている。

「AMGスピードシフトDCT」は裏方のかがみだ。C(コンフォート)、S(スポーツ)、S+(スポーツプラス)、さらにRACE(レース)のモードがあり、S+を選べば雷鳴のごときAMGの排気サウンドが轟(とどろ)いて、ドライバーをAMG気分にひたらせる。雷神になったがごとき境地。ロードスターの場合、風神であるやも知れぬ。減速時には自動的にブリッピングしながらシフトダウン、コーナー手前でアクセルペダルを放すと、ゴボゴボ、バフォッバフォッとアフターファイアのようなたけだけしい爆裂音を聞かせてくれる。

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

ツェッチェ時代の掉尾を飾る傑作

GT Cロードスターに標準装備される電子制御のダンピングシステム「AMG RIDE CONTROLスポーツサスペンション」はやや硬めながら、骨太な、いかにも武芸者らしい乗り心地を提供してくれる。と書いて、「武芸者らしい乗り心地ってなに?」と思ったけれど、うーむ、なんとなくそういう感じ、ということでお許しください。健脚にして剣客のような、ある種のすごみを感じさせるような、緊張感のある、それでいて不快ではない、スーパースポーツならではの乗り心地だ。

リトラクタブルのリアスポイラーは120km/hを超えると自動的にリフトアップして戦闘態勢に入る。このスポイラーがもしももっと大きければ、1955年のレーシングカー、「300SLR」のエアブレーキと同様の働きをしてくれることだろう。フロントバンパー内部には「エアパネル」と呼ばれる14枚の垂直ルーバーが装備されていて、通常は閉じることで空気抵抗を減らしてリフトを低減、エンジンの冷却ニーズが高まると自動的に開いて、冷却に専念する。かつて「86レビン」にも同様の仕掛けがあったけれど、走行中、見えないのが残念である。

古典的なスイッチ類の配置にiPadを持ち込んだような、レトロフューチャーなインテリアも、伝統と革新のほどよいブレンドを感じさせる。フラットボトムでアルカンターラとおぼしきステアリングに触れただけで、自分はいま、「最善か無か」を掲げた歴史あるブランドの最善のモノとともにあることを確信する。このクルマは、ディーター・ツェッチェ時代のメルセデス・ベンツの掉尾(ちょうび)を飾る傑作として記憶されることになるであろう。

メルセデスAMG GT Cロードスターの車両価格は2323万円。スタンダードのGTロードスターは1854万円だから、Cがつくと、500万円近くも高くなる。クーペのGT Cは2219万円で、オープン化のコストはプラス100万円ちょっと、というわけだ。安いものである。人生は短い。お金で解決できることは、あれこれ悩まず、お金で解決すべきである。と言ってみたいものである。

(文=今尾直樹/写真=小河原認/編集=竹下元太郎)

テスト車のデータ

メルセデスAMG GT Cロードスター

ボディーサイズ:全長×全幅×全高=4550×1995×1260mm

ホイールベース:2630mm

車重:1740kg

駆動方式:FR

エンジン:4リッターV8 DOHC 32バルブ ツインターボ

トランスミッション:7段AT

最高出力:557ps(410kW)/5750-6750rpm

最大トルク:680Nm(69.3kgm)/1900-5500rpm

タイヤ:(前)265/35ZR19 98Y XL/(後)305/30ZR20 103Y XL(コンチネンタル・コンチスポーツコンタクト6)

燃費:--km/リッター

価格:2323万円/テスト車=2465万7800円

オプション装備:19/20インチAMGクロススポークアルミホイール<鍛造>(25万3000円)/AMGカーボンファイバーエンジンカバー(20万2000円)/AMGカーボンファイバーステップカバー(15万2000円)

テスト車の年式:2017年型

テスト開始時の走行距離:3838km

テスト形態:ロードインプレッション

走行状態:市街地(2)/高速道路(7)/山岳路(1)

テスト距離:232.5km

使用燃料:40.0リッター(ハイオクガソリン)

参考燃費:5.8km/リッター(満タン法)/6.0km/リッター(車載燃費計計測値)

今尾 直樹

1960年岐阜県生まれ。1983年秋、就職活動中にCG誌で、「新雑誌創刊につき編集部員募集」を知り、郵送では間に合わなかったため、締め切り日に水道橋にあった二玄社まで履歴書を持参する。筆記試験の会場は忘れたけれど、監督官のひとりが下野康史さんで、もうひとりの見知らぬひとが鈴木正文さんだった。合格通知が届いたのは11月23日勤労感謝の日。あれからはや幾年。少年老い易く学成り難し。つづく。

-

アウディA6アバントe-tronパフォーマンス(RWD)【試乗記】 2025.12.2 「アウディA6アバントe-tron」は最新の電気自動車専用プラットフォームに大容量の駆動用バッテリーを搭載し、700km超の航続可能距離をうたう新時代のステーションワゴンだ。300km余りをドライブし、最新の充電設備を利用した印象をリポートする。

-

ランボルギーニ・テメラリオ(4WD/8AT)【試乗記】 2025.11.29 「ランボルギーニ・テメラリオ」に試乗。建て付けとしては「ウラカン」の後継ということになるが、アクセルを踏み込んでみれば、そういう枠組みを大きく超えた存在であることが即座に分かる。ランボルギーニが切り開いた未来は、これまで誰も見たことのない世界だ。

-

アルピーヌA110アニバーサリー/A110 GTS/A110 R70【試乗記】 2025.11.27 ライトウェイトスポーツカーの金字塔である「アルピーヌA110」の生産終了が発表された。残された時間が短ければ、台数(生産枠)も少ない。記事を読み終えた方は、金策に走るなり、奥方を説き伏せるなりと、速やかに行動していただければ幸いである。

-

ポルシェ911タルガ4 GTS(4WD/8AT)【試乗記】 2025.11.26 「ポルシェ911」に求められるのは速さだけではない。リアエンジンと水平対向6気筒エンジンが織りなす独特の運転感覚が、人々を引きつけてやまないのだ。ハイブリッド化された「GTS」は、この味わいの面も満たせているのだろうか。「タルガ4」で検証した。

-

ロイヤルエンフィールド・ハンター350(5MT)【レビュー】 2025.11.25 インドの巨人、ロイヤルエンフィールドの中型ロードスポーツ「ハンター350」に試乗。足まわりにドライブトレイン、インターフェイス類……と、各所に改良が加えられた王道のネイキッドは、ベーシックでありながら上質さも感じさせる一台に進化を遂げていた。

-

![アウディがF1マシンのカラーリングを初披露 F1参戦の狙いと戦略を探る]() NEW

NEW

アウディがF1マシンのカラーリングを初披露 F1参戦の狙いと戦略を探る

2025.12.4デイリーコラム「2030年のタイトル争い」を目標とするアウディが、2026年シーズンを戦うF1マシンのカラーリングを公開した。これまでに発表されたチーム体制やドライバーからその戦力を分析しつつ、あらためてアウディがF1参戦を決めた理由や背景を考えてみた。 -

![第939回:さりげなさすぎる「フィアット124」は偉大だった]() NEW

NEW

第939回:さりげなさすぎる「フィアット124」は偉大だった

2025.12.4マッキナ あらモーダ!1966年から2012年までの長きにわたって生産された「フィアット124」。地味で四角いこのクルマは、いかにして世界中で親しまれる存在となったのか? イタリア在住の大矢アキオが、隠れた名車に宿る“エンジニアの良心”を語る。 -

![あの多田哲哉の自動車放談――ロータス・エメヤR編]() NEW

NEW

あの多田哲哉の自動車放談――ロータス・エメヤR編

2025.12.3webCG Movies往年のピュアスポーツカーとはまるでイメージの異なる、新生ロータスの意欲作「エメヤR」。電動化時代のハイパフォーマンスモデルを、トヨタでさまざまなクルマを開発してきた多田哲哉さんはどう見るのか、動画でリポートします。 -

![タイで見てきた聞いてきた 新型「トヨタ・ハイラックス」の真相]()

タイで見てきた聞いてきた 新型「トヨタ・ハイラックス」の真相

2025.12.3デイリーコラムトヨタが2025年11月10日に新型「ハイラックス」を発表した。タイで生産されるのはこれまでどおりだが、新型は開発の拠点もタイに移されているのが特徴だ。現地のモーターショーで実車を見物し、開発関係者に話を聞いてきた。 -

![第94回:ジャパンモビリティショー大総括!(その3) ―刮目せよ! これが日本のカーデザインの最前線だ―]()

第94回:ジャパンモビリティショー大総括!(その3) ―刮目せよ! これが日本のカーデザインの最前線だ―

2025.12.3カーデザイン曼荼羅100万人以上の来場者を集め、晴れやかに終幕した「ジャパンモビリティショー2025」。しかし、ショーの本質である“展示”そのものを観察すると、これは本当に成功だったのか? カーデザインの識者とともに、モビリティーの祭典を(3回目にしてホントに)総括する! -

![日産エクストレイルNISMOアドバンストパッケージe-4ORCE(4WD)【試乗記】]()

日産エクストレイルNISMOアドバンストパッケージe-4ORCE(4WD)【試乗記】

2025.12.3試乗記「日産エクストレイル」に追加設定された「NISMO」は、専用のアイテムでコーディネートしたスポーティーな内外装と、レース由来の技術を用いて磨きをかけたホットな走りがセリングポイント。モータースポーツ直系ブランドが手がけた走りの印象を報告する。