第6回:ついにEV専用プラットフォームに踏み出すマツダへの期待と不安(後編)

2021.07.13 カーテク未来招来 拡大 拡大 |

中期技術戦略において、パワートレインの電動化に関してもロードマップを明らかにしたマツダ。彼らの戦略にはどのような特色があり、その背後にはどんな思惑があるのか? 次世代戦略でも独自路線を貫く、マツダの未来を考察する。

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

HVはトヨタからの調達で対応か

前回は、マツダが中期技術戦略の記者説明会で公開した写真から、次世代ラージ商品群の姿をちょっぴり想像したところで終わってしまった。後編となる今回は、電動化の話を中心に進めたいと思う。前回も触れたように、マツダのラージ商品群は2022年から商品化が始まるとされているが、その登場に伴って電動化戦略も本格化するようだ。今回の発表では、ハイブリッドモデル5車種(トヨタからシステムの供給を受ける車種を含む。48Vマイルドハイブリッド車は除く)、プラグインハイブリッドモデル5車種、電気自動車(EV)3車種を、日本、欧州、米国、中国、ASEANを中心に、2022年から2025年にかけて導入することが明らかにされた。

このうちEVは、スモール商品群が中心になるのではないかと思われる。エンジンを縦置きにするためにエンジンルームが大きく、また床下にプロペラシャフトを通すことを前提としたラージ商品群のプラットフォームをEVに転用するとは、およそ考えにくいからだ。またマツダの説明によれば、レンジエクステンダーである「REマルチ電動化技術」の搭載車種はプラグインハイブリッド車に含めているとのことなので、ここはスモール商品群とラージ商品群の両方がありそうだ。他方で、これだけ他の開発案件がめじろ押しの状態で、マツダがハイブリッドシステムまで独自に展開するとは考えにくい。ハイブリッド車のラインナップは、トヨタからシステムの供給を受ける車種が中心になると考えられる。そうなると、こちらも横置きエンジンのスモール商品群が中心の展開になるだろう。

ここまでの商品展開は、エンジン車と部品の共通化が図れるため、比較的無理なく実現できると思われる。一方で気になるのは、前回も触れたように、独自開発のEV専用プラットフォーム「SKYACTIV EV専用スケーラブルアーキテクチャー」を採用した車種を、2025年ごろから2030年にかけて複数導入するとした点だ。

単独でのEV専用プラットフォーム開発を決定

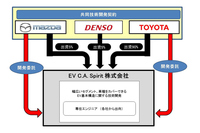

マツダは2017年に、トヨタ、デンソーと共同でEVの基盤技術の開発会社「EV C.A. Spirit(EV CAS)」を設立し、「電気自動車の基本構想に関する共同技術開発」(同社設立時のプレスリリースより)に取り組んでいた。筆者は当然、共同開発の次は共同生産に進むものと考えていたのだが、EV CASは次の段階に進むことなく、2020年に業務を終了する。一方で、スバルやスズキは今もトヨタとEVの共同開発を進めている。相対的に規模の小さい完成車メーカーにとって、当面台数が見込めないEVを単独で開発するのはリスクが大きいと判断したからだろう。しかし、マツダは単独でEV専用プラットフォームを開発することを決定した。なぜなのか。

実はオンライン記者発表の席でそれを聞きたいと思ったのだが、残念ながら限られた時間のなかでは質問することができなかった。しかし、記者会見後にマツダの広報担当者が「メールで回答するから質問を送ってほしい」という電話をかけてきてくれた。こんな経験は初めてだったが、マツダにしてみればそれだけ、報道関係者にマツダの真意を理解してほしいということだったのだろう。そこで筆者は「マツダがEV専用プラットフォームを独自開発することを決意した理由」を尋ねることができた。驚いたことに、回答はその日のうちに送られてきた。その文面をそのままご紹介しよう。

「今後、電動車が主流になることから、単独で開発し生産できることが、これまで協力していただいた地場の方々と共に生きていくために必要と認識しております」

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

決断の根底にある地域経済への責任感

この回答を見て強く認識したのが、マツダの地域経済に対する責任感だ。共同開発まではいいとしても、共同開発したEVをどこで生産するかは開発以上に重要な問題だ。もしトヨタの工場で集中生産したほうが効率的ということになれば、マツダ向けの車種もトヨタの工場で生産することになるし、その可能性は高い。

スバルがトヨタと共同開発したスポーツカー「トヨタ86/GR 86」「スバルBRZ」は、スバル製の水平対向エンジンを搭載することもあり、両車種ともスバルが生産を担当している。同様に、両社が共同開発しているEV「トヨタbZ4X」「スバル・ソルテラ」の場合も、トヨタとスバルの両方の工場で生産するとは考えにくい。バッテリーやモーターの調達・輸送のことなどまで考慮すれば、トヨタの工場で集中生産するというのは十分にあり得る選択肢だ。

マツダは、地域経済を守るべく自社での生産を確実にするためには、独自にEV専用プラットフォームを開発するしかない、そう判断したのではないか。マツダのような中堅自動車メーカーの規模で、その決意をするのは並大抵のことではなかったはずだ。

ただし、マツダとて勝算のない決断を下すはずがない。今回の発表のなかでも、電動化への取り組みと並び、その裏付けとなる「生産のマルチソリューション対応」について言及があった。マツダはこれまでも、クラスの異なる複数の車種を同じラインで生産する「製造設備の汎用(はんよう)化」に取り組んできた。この技術を生かし、電動車の生産にあたってもエンジン車と混流生産することで、設備投資を抑制しながら電動化の流れに対応しようとしているのだろう。今回の発表ではそこまで言及されなかったが、恐らくEV専用アーキテクチャーも混流ラインで生産し、極力設備投資を抑制することを想定しているはずだ。

自動運転の導入は“緊急時の安全確保”から

今回の発表では電動化への対応に多くの時間が割かれたが、最後に安全技術についても新たな発表があった。マツダはこれまでも、単なる運転の自動化ではなく「人」中心の安全技術を追求してきたが、そのコンセプトの具体化として、2022年のラージ商品群から「Mazda Co-pilot 1.0」を導入すると発表したのだ。Mazda Co-Pilotとは、ドライバーの状態を常時モニタリングし、ドライバーが体調不良を起こすなどして、運転を続けることができなくなったと判断した場合、自動運転に切り替えて車両を安全な場所に移動・停車、緊急通報を行うというものだ。

第1段階のMazda Co-Pilot 1.0は、自動車専用道路では車両を路肩に移動して停車、一般道では走行していた車線内での停車を可能にする機能を備える。そして2025年ごろをめどに、自動車専用道路だけではなく一般道でも路肩へ車両を移動・停車させることが可能な「Mazda Co-Pilot 2.0」の実用化を目指すとしている。

このように、マツダは「電動化」「自動運転化」に対応しながらも、縦置き直列6気筒エンジンやCo-Pilotといった、他の日本メーカーとは異なるコンセプトの技術を導入し、商品の特徴を際立たせようとしている。その真価を、早く実車で確認してみたい。

(文=鶴原吉郎<オートインサイト>/写真=マツダ、トヨタ自動車、本田技研工業/編集=堀田剛資)

鶴原 吉郎

オートインサイト代表/技術ジャーナリスト・編集者。自動車メーカーへの就職を目指して某私立大学工学部機械学科に入学したものの、尊敬する担当教授の「自動車メーカーなんかやめとけ」の一言であっさり方向を転換し、技術系出版社に入社。30年近く技術専門誌の記者として経験を積んで独立。現在はフリーの技術ジャーナリストとして活動している。クルマのミライに思いをはせつつも、好きなのは「フィアット126」「フィアット・パンダ(初代)」「メッサーシュミットKR200」「BMWイセッタ」「スバル360」「マツダR360クーペ」など、もっぱら古い小さなクルマ。

-

第50回:歴代モデルに一気乗り! 「シビック」の歴史は日本のカーテクの歴史だった(後編) 2022.9.20 今年で誕生50周年を迎える「ホンダ・シビック」の歴代モデルに一挙試乗! クルマの端々に見られる、自動車技術の進化の歴史と世相の変化の“しるし”とは? 半世紀の伝統を誇る大衆車の足跡を、技術ジャーナリストが語る。

-

第49回:歴代モデルに一気乗り! 「シビック」の歴史は日本のカーテクの歴史だった(前編) 2022.9.6 今年で誕生50周年を迎える「ホンダ・シビック」の歴代モデルに試乗! 各車のドライブフィールからは、半世紀にわたる進化の歴史が感じられた。私生活でもシビックに縁のあった技術ジャーナリストが、シビックのメカニズムの変遷をたどる。

-

第48回:その恩恵は価格にも! 新型「トヨタ・クラウン」が国際商品に変貌した必然 2022.8.23 プラットフォームの共有と大胆なグローバル展開により、先代比で77万円もの値下げを実現!? 新型「トヨタ・クラウン」の大変身がもたらす恩恵とは? “合理的でまっとう”な経営判断を実践できる、トヨタならではの強みを探った。

-

第47回:用意周到な計画に脱帽 新型「クラウン クロスオーバー」に見るトヨタの“クルマづくり”戦略 2022.8.9 意外性あふれるトピックで注目を集めている新型「トヨタ・クラウン」シリーズ。その第1弾となる「クラウン クロスオーバー」をじっくりと観察すると、そのプラットフォームやパワートレインから、したたかで用意周到なトヨタの戦略が見て取れた。

-

第46回:“走る喜び”も電気でブースト 「シビックe:HEV」が示した新しい体験と価値 2022.7.26 スポーティーな走りとエンジンサウンドでドライバーを高揚させるハイブリッド車(HV)。「ホンダ・シビックe:HEV」には、既存のHVにはない新しい提案が、多数盛り込まれていた。若者にも好評だというシビックに追加されたHVを、技術ジャーナリストが試す。

-

![ベントレー・コンチネンタルGTアズール(4WD/8AT)【試乗記】]() NEW

NEW

ベントレー・コンチネンタルGTアズール(4WD/8AT)【試乗記】

2026.1.19試乗記ベントレーのラグジュアリークーペ「コンチネンタルGT」のなかでも、ウェルビーイングにこだわったという「アズール」に試乗。控えめ(?)な680PSのハイブリッドがかなえる走りは、快適で満ち足りていて、ラグジュアリーカーの本分を感じさせるものだった。 -

![第327回:髪もクルマもナイスファイト!]() NEW

NEW

第327回:髪もクルマもナイスファイト!

2026.1.19カーマニア人間国宝への道清水草一の話題の連載。日産の新型「ルークス」で夜の首都高に出撃した。しっかりしたシャシーとターボエンジンのパワフルな走りに感心していると、前方にスーパーカーの姿を発見。今夜の獲物は「フェラーリ・ローマ」だ! -

![日本で売れるクルマはあるのか!? 最新の“アメリカ産ニホンシャ”を清水草一が検証する!]() NEW

NEW

日本で売れるクルマはあるのか!? 最新の“アメリカ産ニホンシャ”を清水草一が検証する!

2026.1.19デイリーコラムアメリカからの外圧による制度変更で、北米生産モデルの国内導入を決めたトヨタ。同様に、今後日本での販売が期待できる「海外生産の日本車」には、どんなものがあるだろうか? 清水草一が検証してみた。 -

![フェラーリ12チリンドリ(後編)]()

フェラーリ12チリンドリ(後編)

2026.1.18思考するドライバー 山野哲也の“目”レーシングドライバー山野哲也が「フェラーリ12チリンドリ」に試乗。前編では伝家の宝刀であるV12エンジンを絶賛した山野。後編ではコンビを組むシャシーの印象を余すところなく聞いてみた。 -

![BYDシールAWD(4WD)【試乗記】]()

BYDシールAWD(4WD)【試乗記】

2026.1.17試乗記BYDのBEVサルーン「シール」の機能アップデートモデルが登場。強化のポイント自体はそれほど多くないが、4WDモデルの「シールAWD」は新たに電子制御式の可変ダンパーを装備したというから見逃せない。さまざまなシーンでの乗り心地をチェックした。 -

![新生ノートンがいよいよ始動! 名門の復活を担う次世代モーターサイクルの姿に迫る]()

新生ノートンがいよいよ始動! 名門の復活を担う次世代モーターサイクルの姿に迫る

2026.1.16デイリーコラム英国のモーターサイクル史にあまたの逸話を残してきた名門、ノートンが、いよいよ再始動! その数奇な歴史を振り返るとともに、ミラノで発表された4台の次世代モデルを通して、彼らが思い描く未来像に迫った。