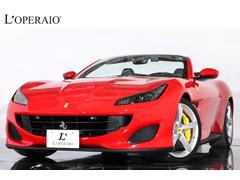

フェラーリ・ポルトフィーノ(FR/7AT)

本当にほれぼれする 2018.12.10 試乗記 車名の「ポルトフィーノ」とは、地中海を臨むイタリアの高級リゾート地にちなんだもの。前身である「カリフォルニア」から10年、車名も新たに進化したリトラクタブルハードトップを持つフェラーリのその名に敬意を払い、海沿いのルートに連れ出してみた。フェラーリなのに穏やかな気分

フェラーリ・ポルトフィーノの鍵をwebCGのスタッフから受け取ったのは、諸般の事情で取材日の前日昼間のことだった。クルマはフェラーリ・ジャパンの24時間出入庫可能な駐車場で眠っている。

私は当初、取材当日の朝、早起きしてピックアップに行こうと考えた。跳ね馬のなかでは地味だとはいえ、自宅まで乗って帰って万が一、万が一なことが起きたら、万が一の二乗なんてコトになる。それは避けたいのが人情である。

まっすぐ帰るべく、地下鉄の駅までトボトボ歩いて電車に乗った。乗る前に気が変わった。フェラーリに乗れるのに電車に乗って帰るなんて……間違っている。据え膳食わぬは男の恥。ということわざは近年、妥当ではないとして、据え馬食わぬは男の恥。馬穴に入らずんば馬子を得ず。人間万事マラネロが馬。馬券も買わずば当たらない(私は買っても当たらなかったけど)。ポルトフィーノはベース車両本体価格2530万円。ゼニのないやつぁオレんとこへこい。オレもないけど……そのうち、なんとかなるだろう。

そうしてひっそりとしたフェラーリ・ジャパンの地下駐車場に赴き、3台のフロント・エンジン・フェラーリが並ぶ景色を見、思わずスマホで写真を撮ってから、ポルトフィーノに乗り込んだ。

なんとまあデッカい。と、このとき思った。2008年のパリサロンでデビューしたカリフォルニアはもうちょっと小さかったのではなかったか。その後、2014年に発表された大幅改良版の「カリフォルニアT」には昨年「ハンドリングスペチアーレ(HS)」に試乗する僥倖(ぎょうこう)を得たけれど、これほど大きくはなかったと記憶する。だれも座っていない助手席がぽっかり空いている。それにしても狭い駐車場だ。

路上に出てからも、道路の道幅は狭かった。その代わり、と言ってはなんだけれど、乗り心地はものすごく良かった。まるで上質なサルーンである。マネッティーノをコンフォートにしていると、フェラーリに乗っているのに穏やかな気分になってくる。

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

エフォートレスな運転感覚

都会ははや夜である。交通は流れてはいるけれど、そこそこ混んでいる。流れに乗って走っている限り、エンジンはごく静かで、それもそのはず、タコメーターはエンジンが1500rpm程度しか回っていないことを教えてくれる。軽くアクセルを踏み込む程度だと、キックダウンもせずに加速する。3000rpmあたりに達すると、温かみのある、まろやかな低音をリアのエキゾーストパイプが奏で始める。怒涛(どとう)の加速の片りんを見せるけれど、片りんだけでその先はない。だって前がつまっているから。屋根を閉じていると、よもや屋根が開くとは、私は知っているけれど、お釈迦(しゃか)様でもご存じない、ような堅牢(けんろう)感がある。

ボア×ストローク=86.5×82mmの3855cc、90度V8ターボエンジンは吸排気系の改良を受け、最高出力は先代カリフォルニアTより40ps強力な600psを7500rpmで、最大トルクは5Nmぶ厚い760Nmを3000-5250rpmで発生する。従来は755Nm/4750rpmだったから、トルク特性はより中低速に厚みを増している。エフォートレス(努力いらず)なんてことばが跳ね馬を運転していて浮かぶとはなぁ……。まるでベントレーみたいじゃないか。

デッカく感じることも「ベントレー・コンチネンタルGT」並みだ。幅広すぎ。道狭すぎ。助手席がぽっかり空いてすぎ。首都高速に上がってからも、そうした思いは消えず、そうした思いは消えないまま私は眠りにつき、眠っている間はそうした思いをすっかり忘れ、翌日の早朝、すっかり忘れたまま、箱根方面へと向かった。

出発してから2時間後には大磯にいた。西湘バイパスに乗る前にルーフを開けた。スイッチひとつで、全開まで14秒。信号待ちのあいだに開閉を完了できる。誠に便利だけれど、往々にして途中で信号が変わったりしてアタフタする。赤信号で待っていて、ふと開けよう、と思いついたりするからだ。

折りたたみ式のハードトップを開ければ、秋の爽やかな光が室内に降り注ぐ。クーペからオープンへ。ここに鮮やかな転換がある。大磯の海辺を走りながら地中海のポルトフィーノを思い浮かべる。ジェノバの近くの小さな港町で、狭い道路しかなかった、と記憶する。このポルトフィーノは入れるだろうか……。ヨットで出入りする方が便利な、地理的には伊豆半島の先端の入り江にひっそりとたたずむような町だった。

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

電子制御がなければ踏めない

というようなことはこの原稿を書いていて思い出しただけで、西湘バイパスを走っているときはひんやりした空気と秋の太陽のやさしい光に包まれ、キモチいいなぁ、と思っていただけだった。悪名高き西湘バイパスの目地段差もなんのその、ポルトフィーノはたんたんとこなしていく。オープンカー日和に海沿いの道路をオープンで走る。などという幸福な体験は、たとえオーナーであってもそう何度もあることではないのではあるまいか。

西湘バイパスは箱根のターンパイクにつながっている。ステアリングホイールに設けられたマネッティーノのスイッチをコンフォートからスポーツに切り替えると、フロントのV8ツインターボががぜん魅力的なサウンドを発し始める。エキゾーストラインに設けられたバイパスバルブによって野性的で野太い歌声が音量を増し、アクセルを開けるほどにリアに配置されたデュアルクラッチ式の7段オートマチックが自動的に音階を変え、アクセルを閉じるほどに、今度は自動的にブリッピングを入れながらギアダウンして高音から低音へとサウンドを転調させる。V8が本当に歌い出すのは3000rpmを超えてからだ。

ポルトフィーノのV8は前述のごとく86.5×82mmの3855ccで600psである。一方、ミドシップの「488」系は、同じボアで83mmのストロークを持っていて、排気量3902ccとちょっぴり大きくなっている。最高出力670psは8000rpmで生み出す。「488スパイダー」のサウンドは神様にとどかんばかりに上昇し、脳内を刺激して消えていく。

ポルトフィーノのV8サウンドもまた、上昇高度こそ若干低いものの、角度やテンポ、音質はそっくり同じで、ほんとにまぁ、ほれぼれする。

ハンドリングはすばらしく安定している。電子制御のパワーアシストを与えられたステアリングのフィールもすばらしい。シャシーの電子制御関係はさらに進化している。そのおもなものは「第3世代電子リアデファレンシャル(E-Diff3)」と「電動パワーステアリング(EPS)」、それに「F1-Tracトラクションコントロール」ということになる。これらがコーナー進入時、および加速しながらコーナーを脱出する際のスタビリティーを改善しているというわけだ。私には正直、これらがいつ、どう働いているのか、さっぱりわからないのだけれど、もしこれら電子制御がなければ、600ps、760Nmのアクセルペダルを、たとえそれが直進のみにおいてであったとしても、お気楽に全開になんぞできるはずがない。

ブレンボのブレーキは低速ではややオーバーサーボ気味だけれど、踏めば問答無用で減速してくれる。絶大な信頼感がある。

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

フェラーリであり続けるために

ポルトフィーノの全長×全幅×全高は4585×1938×1318mmで、実はカリフォルニアTとほとんど変わっていない。1633/1635mmの前後トレッドはわずかに広がっているものの、2670mmのホイールベースは同一である。キャリーオーバーか? と疑いたくなるけれど、フェラーリの資料によれば、新しいアルミニウムのシャシーは「完全に見直しを受けている」。たとえばAピラーの構造は旧型が21点の部品からなっていたのに対して、新型ではたったのふたつで仕上げられている。最新の砂型鋳物技術によって、中空コンポーネントの一体成型が可能になった。おかげで、ボディーシェルの溶接部分は30%も短くなっているのに、剛性は35%も強化されている。

さらに軽量化したリトラクタブルルーフの機構やマグネシウムの骨組みを使ったシート等の採用により、車両重量は80kgのダイエットに成功している。乾燥重量は、旧型は1625kg、新型は1545kgと、いかにも軽い。車検証だと、旧型は1850kg、新型は1750kgとある。オプション装備の関係だろう、100kgも軽い。2+2で全自動開閉ルーフのクルマだと考えれば、そうとう軽い。「メルセデスAMG SL63」は同じアルミボディーで、全長4640mm、ホイールベース2585mmの2シーターだけれど、1880kgある。

ホイールは前後共に20インチで、タイヤは共に超偏平の35、フロントは245、リアは285という異サイズの「ピレリPゼロ」を履いている。足まわりは、従来型に対して前後のスプリングをそれぞれ+15.5%、+19%硬くしている。つまり、カリフォルニアTのHSとほぼ同じセッティングを採用していることになる。

マラネッロは次期型のテストを兼ねてHSを開発し、さらに改良された電子制御のダンパーと、より軽量で強度の高いボディーを組み合わせてポルトフィーノを仕立てているのだ。華やかなフェラーリGTの裏側には、地道な技術改良の積み重ねがある、という当たり前の事実にあらためて気づかされる。長嶋茂雄が「長嶋茂雄であり続けることは、けっこう苦労するんですよ」と言ったという逸話があるけれど、フェラーリもまたそうであるに違いない。

最後に、私がなぜポルトフィーノに初めて乗ったとき、やたらデッカいと感じたのか? それはひとりで乗っていたからだ、と2日目、助手席にひとを乗せて気づいた。フェラーリというのは、同性であれ異性であれ、助手席を空けておいてはいけないクルマなのだ。

(文=今尾直樹/写真=荒川正幸/編集=櫻井健一)

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

テスト車のデータ

フェラーリ・ポルトフィーノ

ボディーサイズ:全長×全幅×全高=4586×1938×1318mm

ホイールベース:2670mm

車重:1664kg(空車重量)/1545kg(乾燥重量)

駆動方式:FR

エンジン:3.9リッターV8 DOHC 32バルブ ターボ

トランスミッション:7段AT

最高出力:600ps(441kW)/7500rpm

最大トルク:760Nm(77.5kgm)/3000-5250rpm

タイヤ:(前)245/35ZR20/(後)285/35ZR20(ピレリPゼロ)

燃費:10.7リッター/100km(約9.3km/リッター、欧州複合サイクル)

価格:2530万円/テスト車=--円

オプション装備:ボディーカラー<アルジェント ニュルブルクリンク101C>+内装色<クオイオ>+カーペット色<ネロ152>+スクーデリアフェラーリ フェンダーエンブレム+クロームメッキ仕上げフロントグリル+スポーツエキゾーストパイプ+フロントバンパー保護フィルム+フロント&リア パーキングカメラ+フロントライティングシステム+エレクトロクロミックバックミラー+マグネティックライド デュアルモードサスペンション+ハイエモーション/ローエミッション+フルエレクトリックシート+ヘッドレスト跳馬刺しゅう<ライトブラウン>+レザーロワーダッシュボード<クオイオ>+センタートンネルカラードレザー仕上げ<クオイオ>+レザードアパネルセンタートリム<クオイオ>+フォルダブルリアシートバックレスト+パッセンジャーディスプレイ+20インチダイヤモンドカット鍛造ホイール+ブレーキキャリパー<イエロー>+ピレリタイヤ+Hi-Fiオーディオ+Apple CarPlay+カラーレブカウンター

テスト車の年式:2018年型

テスト開始時の走行距離:6121km

テスト形態:ロードインプレッション

走行状態:市街地(2)/高速道路(6)/山岳路(2)

テスト距離:283.3km

使用燃料:49.5リッター(ハイオクガソリン)

参考燃費:5.7km/リッター(満タン法)

今尾 直樹

1960年岐阜県生まれ。1983年秋、就職活動中にCG誌で、「新雑誌創刊につき編集部員募集」を知り、郵送では間に合わなかったため、締め切り日に水道橋にあった二玄社まで履歴書を持参する。筆記試験の会場は忘れたけれど、監督官のひとりが下野康史さんで、もうひとりの見知らぬひとが鈴木正文さんだった。合格通知が届いたのは11月23日勤労感謝の日。あれからはや幾年。少年老い易く学成り難し。つづく。

-

アルピーヌA110アニバーサリー/A110 GTS/A110 R70【試乗記】 2025.11.27 ライトウェイトスポーツカーの金字塔である「アルピーヌA110」の生産終了が発表された。残された時間が短ければ、台数(生産枠)も少ない。記事を読み終えた方は、金策に走るなり、奥方を説き伏せるなりと、速やかに行動していただければ幸いである。

-

ポルシェ911タルガ4 GTS(4WD/8AT)【試乗記】 2025.11.26 「ポルシェ911」に求められるのは速さだけではない。リアエンジンと水平対向6気筒エンジンが織りなす独特の運転感覚が、人々を引きつけてやまないのだ。ハイブリッド化された「GTS」は、この味わいの面も満たせているのだろうか。「タルガ4」で検証した。

-

ロイヤルエンフィールド・ハンター350(5MT)【レビュー】 2025.11.25 インドの巨人、ロイヤルエンフィールドの中型ロードスポーツ「ハンター350」に試乗。足まわりにドライブトレイン、インターフェイス類……と、各所に改良が加えられた王道のネイキッドは、ベーシックでありながら上質さも感じさせる一台に進化を遂げていた。

-

ホンダ・ヴェゼル【開発者インタビュー】 2025.11.24 「ホンダ・ヴェゼル」に「URBAN SPORT VEZEL(アーバン スポーツ ヴェゼル)」をグランドコンセプトとするスポーティーな新グレード「RS」が追加設定された。これまでのモデルとの違いはどこにあるのか。開発担当者に、RSならではのこだわりや改良のポイントを聞いた。

-

三菱デリカミニTプレミアム DELIMARUパッケージ(4WD/CVT)【試乗記】 2025.11.22 初代モデルの登場からわずか2年半でフルモデルチェンジした「三菱デリカミニ」。見た目はキープコンセプトながら、内外装の質感と快適性の向上、最新の安全装備やさまざまな路面に対応するドライブモードの採用がトピックだ。果たしてその仕上がりやいかに。

-

![アウディRS 3スポーツバック(前編)]() NEW

NEW

アウディRS 3スポーツバック(前編)

2025.11.30ミスター・スバル 辰己英治の目利き最高出力400PS、最大トルク500N・mのアウトプットをフルタイム4WDで御す! アウディの豪速コンパクト「RS 3」を、ミスター・スバルこと辰己英治が試す。あまたのハイパフォーマンス四駆を手がけてきた彼の目に、このマシンはどう映るのか? -

![ランボルギーニ・テメラリオ(4WD/8AT)【試乗記】]()

ランボルギーニ・テメラリオ(4WD/8AT)【試乗記】

2025.11.29試乗記「ランボルギーニ・テメラリオ」に試乗。建て付けとしては「ウラカン」の後継ということになるが、アクセルを踏み込んでみれば、そういう枠組みを大きく超えた存在であることが即座に分かる。ランボルギーニが切り開いた未来は、これまで誰も見たことのない世界だ。 -

![2025年の“推しグルマ”を発表! 渡辺敏史の私的カー・オブ・ザ・イヤー]()

2025年の“推しグルマ”を発表! 渡辺敏史の私的カー・オブ・ザ・イヤー

2025.11.28デイリーコラム今年も数え切れないほどのクルマを試乗・取材した、自動車ジャーナリストの渡辺敏史氏。彼が考える「今年イチバンの一台」はどれか? 「日本カー・オブ・ザ・イヤー」の発表を前に、氏の考える2025年の“年グルマ”について語ってもらった。 -

![第51回:290万円の高額グレードが約4割で受注1万台! バカ売れ「デリカミニ」の衝撃]()

第51回:290万円の高額グレードが約4割で受注1万台! バカ売れ「デリカミニ」の衝撃

2025.11.28小沢コージの勢いまかせ!! リターンズわずか2年でのフルモデルチェンジが話題の新型「三菱デリカミニ」は、最上級グレードで300万円に迫る価格でも話題だ。ただし、その高額グレードを中心に売れまくっているというから不思議だ。小沢コージがその真相を探った。 -

![ミツオカM55ファーストエディション]()

ミツオカM55ファーストエディション

2025.11.27画像・写真光岡自動車が、生産台数250台限定の「ミツオカM55 1st Edition(エムダブルファイブ ファーストエディション)」を、2025年11月28日に発売。往年のGTカーを思わせる、その外装・内装を写真で紹介する。 -

![アルピーヌA110アニバーサリー/A110 GTS/A110 R70【試乗記】]()

アルピーヌA110アニバーサリー/A110 GTS/A110 R70【試乗記】

2025.11.27試乗記ライトウェイトスポーツカーの金字塔である「アルピーヌA110」の生産終了が発表された。残された時間が短ければ、台数(生産枠)も少ない。記事を読み終えた方は、金策に走るなり、奥方を説き伏せるなりと、速やかに行動していただければ幸いである。