第85回:変貌するフロントウィンドウ

風防という安全部品から機能部品への進化

2020.10.07

自動車ヒストリー

自動車の高速化に伴い必須の装備となったフロントウィンドウ。その機能は、今や風を防ぐことにとどまらない。より優れた視界確保のための工夫や、アンテナをはじめとした機能部品の内蔵、新素材の採用による軽量化など、進化し続けるウィンドウの歴史を振り返る。

スピードが増して必要になった風防

世界初のガソリン自動車は、1885年の「パテント・モトール・ヴァーゲン」とされている。カール・ベンツがつくり上げた三輪車だ。点火システムを備えた4ストロークのガソリンエンジンを使って自由に移動する乗り物ということでは、確かに現代のクルマと同じカテゴリーに属すると言っていい。ただ、見た目はまったく違う。小さな腰掛けがあるだけで、乗員を収容する構造は持っていないのだ。屋根のないオープンカーであるのはもちろん、ドライバーの前方にもさえぎるものは一切なく、外気にさらされたままで運転することになる。

自動車は“馬なし馬車”と呼ばれたように、それまでスタンダードだった移動手段の馬車から多くを引き継いでいた。馬車では後ろに人を乗せる客車を持つタイプもあったが、その前に位置する御者の席は吹きさらしの状態だった。馬車は最高速度がせいぜい20km/hほどで、風圧はさほど大きくなかったのだ。パテント・モトール・ヴァーゲンの車速はそれ以下で、同じ構造を選んだのは理にかなっていた。

パテント・モトール・ヴァーゲンの後につくられた「ヴェロ」や「ヴィザヴィ」も、フロントウィンドウを持たなかった。フランスでパナール・エ・ルヴァソールやプジョーが自動車をつくるようになっても、馬車にならった形は変わらない。1899年に106km/hという当時の速度世界記録をつくった「ジャメ・コンタント号」でも、ドライバーは魚雷のようなボディーの上に乗員が突き出す形で乗っていた。さすがにこのスピードでは、激しい風圧にさらされていたことだろう。

自動車のスピードが増していくと、ドライバーは風防メガネで目を防御するようになり、1900年代になって“安全部品”として前方にガラス製の風防を装着するモデルが現れた。日本ではフロントウィンドウ、フロントガラスなどと呼ぶが、英語ではwindshieldやwindscreenである。文字通り “風を防ぐもの”なのだ。

風雨を防いで視界を確保する

ガラスの歴史は、紀元前数千年までさかのぼることができる。最初はビーズなどの装飾品や工芸品の材料として使われ、製造技術が発達すると食器や保存容器にも利用されるようになった。不純物を除いて透明度を高めた板ガラスが大量生産できるようになると、建築用のガラス窓が広まっていく。自動車が登場する19世紀末には、ガラスは風雨を防いで視界を確保するという目的に好適な素材とされていた。

自動車におけるガラス窓の普及は20世紀に入ってからのことで、史上初の大量生産車である「T型フォード」にもフロントウィンドウは装備されている。1枚の平面ガラスを垂直に取り付けたもので、後に上下の分割機構が採用された。その頃はどのモデルでもフロントウィンドウは垂直なのが一般的だったが、後に後方に傾けたデザインや、中央にサッシュを持つ左右2分割構造のものも登場した。平面ガラスを使用しながら空気抵抗を低減する工夫である。曲面ガラスの製造は難しく、自動車では1948年のキャデラックで使われたのが初めてといわれている。

クローズドボディーのクルマでは、側面や後方にもガラス窓が使われるようになった。外気をさえぎって快適な空間を確保し、同時に良好な視界も手に入れたのである。メリットは大きかったが、問題点も浮上した。事故が発生した時に、割れたガラスが乗員や歩行者を傷つけてしまうのだ。

現在の自動車では、フロントウィンドウに合わせガラスが用いられている。日本では、1987年から保安基準によって前面に合わせガラスを使うことが義務化された。合わせガラスは、1903年にエドゥアール・ベネディクトゥスが発明した技術を利用した製品である。粘性の高い液体を入れたフラスコを床に落とした時、ガラスが飛散しなかったことから発想したといわれる。彼は自動車での利用を想定していたが、実際にはまず軍用品として使われた。第1次世界大戦で、ガスマスクのゴーグル部分に用いられたのだ。

合わせガラスで安全性が向上

自動車などの合わせガラスは、2枚以上のガラスを樹脂膜で接着して一体化したものだ。1枚ガラスが破損すると、鋭利なエッジを持った破片が飛び散って人を傷つけるおそれがある。合わせガラスならば破片が樹脂膜でつながったままになるので、割れても危険が少ない。クモの巣状のヒビが入るだけで、ガラスを突き破って人体が外に飛び出るのも抑制できる。飛び石がぶつかった程度の軽度の損傷なら、視界が妨げられることはない。

ヨーロッパでは、強化ガラスの研究が進んでいた。ガラスを加熱して急速冷却し、断面方向の中央部と表面部に温度差を発生させることで破壊強度を高めた製品である。通常のガラスの数倍の強度を持ち、割れても細かい破片になるので危険性が低い。ただ、破損した瞬間に細かな亀裂が全面に及んで視界を奪う可能性があり、現在ではフロントウィンドウには採用されないようになっている。

アメリカでは、第2次世界大戦前からフロントウィンドウに合わせガラスが使われるようになっていたが、安全テクノロジーとしてこの技術を積極的に取り上げたのがボルボである。1946年に登場した「PV444」は、高い安全性が評価されてアメリカで販売を伸ばした。小型車ながら、セーフティーケージ構造と合わせガラスを採用した先進的なモデルである。ボルボは1950年代からフロントウィンドウにデフロスターやウオッシャーを装備し、安全のために視界を確保することに力を注いでいた。

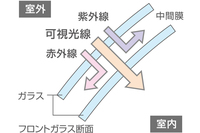

合わせガラスには、安全性以外にもメリットがある。強靱(きょうじん)な膜を持つため貫通させることが難しく、車上狙いや強盗などの犯罪を防止する効果を持つ。また、特殊な中間膜を使用して遮音性を高めることも可能だ。振動を熱に置き換え、音波を減衰させる仕組みである。室内への騒音侵入を防ぐのに大きな効果がある。

外気導入のために考案された三角窓

中間膜には、紫外線を遮断する機能もある。初期の製品は長期間日光に当たると劣化して白濁してしまったが、紫外線吸収剤を添加することで耐久性が向上した。それによって、室内に紫外線を入れないという効果も生まれたのだ。1枚ガラスでは紫外線の約4分の3を通してしまうが、合わせガラスは人体に有害なUV-Bの99%以上をカットする。

サイドウィンドウやリアウィンドウには、通常の強化ガラスが使われることが多い。中間膜を持たないため、そのままでは紫外線カット機能を持たず、特殊処理を施してもカット率は90%程度が普通だった。しかし、最近ではカット率99%をうたう製品もあり、女性に人気の軽自動車で採用されることが多い。熱を防ぐ赤外線カット機能とともに、重要な装備となりつつあるのだ。

かようにさまざまな恩恵を乗員にもたらしたウィンドウだが、クローズドボディーがスタンダードになると弊害も生まれた。快適性を高めるべくガラスにゴムのシーリングが付き、車室の気密性が高まると、室内に空気がこもった際にガラスが曇って前が見えにくくなるという現象が生じたのだ。外気導入のため考えられたのが、ガラスエリアに可動式の小窓を設ける手法だった。当初は四角形だったが、フロントウィンドウの傾斜角度が大きくなると三角窓に変わる。開け方によって空気の流量を細かく調整できる便利な機構で、多くのクルマに採用された。

カーエアコンが普及しボディーデザインが変化すると、三角窓は装備されなくなった。窓の曇り対策には、前項でも紹介したデフロスターが用いられるようになる。フロントウィンドウの結露を、温風を吹き付けて吹き飛ばすのだ。リアウィンドウには、ガラスに電熱線をプリントし、電気を流して加熱する仕組みが使われている。今日ではガラス面に取り付けられるのは電熱線だけではない。ラジオやテレビのアンテナ、VICSやGPSの受信部など、さまざまな機能がウィンドウ上に装着されるようになった。

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

新素材の採用で環境性能の向上に寄与

前方視界確保のために窓の曇り対策以上に重要なのが、雨や雪を除去することである。かつては、悪天候の際はたびたび停車して窓を拭かなければならず、ドライバーは不便を強いられた。問題点は早くから認識されており、1903年にはアメリカ女性のメアリー・アンダーソンがバネ式アームを利用したワイパーを考案して特許を取得している。ほかにもさまざまな方法が考えられたが、本格的に普及するのは電動式がつくられた1920年代後半になってからだった。最近では、ステーションワゴンやハッチバックなどのモデルには、リアウィンドウにもワイパーが付くことが多い。

開放感を得るためには、ウィンドウ面積を広げるのが効果的だ。サンルーフを備え、開閉できるようにしたモデルも増えた。オープンカー的な爽快感をもたらす装備だが、重量増が弱点となった。ガラスは鋼板製ルーフよりも重いのだ。ルーフに限らずガラス面積の増加は重量増を招く。そこでガラスに代わる素材として、樹脂を使う研究が進んでいる。軽くなるだけでなく、自在な形状を実現できるため、空力性能が向上する期待もある。自動車のウィンドウは、視界確保から安全性、そして環境性能も担う重要なパーツとなっているのだ。

(文=webCG/イラスト=日野浦剛)

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

鈴木 真人

名古屋出身。女性誌編集者、自動車雑誌『NAVI』の編集長を経て、現在はフリーライターとして活躍中。初めて買ったクルマが「アルファ・ロメオ1600ジュニア」で、以後「ホンダS600」、「ダフ44」などを乗り継ぎ、新車購入経験はなし。好きな小説家は、ドストエフスキー、埴谷雄高。好きな映画監督は、タルコフスキー、小津安二郎。

-

第105回:資本主義のうねりを生んだ「T型フォード」

20世紀の社会を変えた大量生産と大量消費 2021.7.21 世界初の大量生産車となり、累計で1500万台以上が販売された「T型フォード」。このクルマとヘンリー・フォードが世にもたらしたのは、モータリゼーションだけではなかった。自動車を軸にした社会の変革と、資本主義の萌芽(ほうが)を振り返る。 -

第104回:世界を制覇した“普通のクルマ”

トヨタを支える「カローラ」の開発思想 2021.7.7 日本の大衆車から世界のベストセラーへと成長を遂げた「トヨタ・カローラ」。ライバルとの販売争いを制し、累計販売台数4000万台という記録を打ち立てたその強さの秘密とは? トヨタの飛躍を支え続けた、“小さな巨人”の歴史を振り返る。 -

第103回:アメリカ車の黄金期

繁栄が増進させた大衆の欲望 2021.6.23 巨大なボディーにきらびやかなメッキパーツ、そそり立つテールフィンが、見るものの心を奪った1950年代のアメリカ車。デトロイトの黄金期はいかにして訪れ、そして去っていったのか。自動車が、大国アメリカの豊かさを象徴した時代を振り返る。 -

第102回:「シトロエンDS」の衝撃

先進技術と前衛的デザインが示した自動車の未来 2021.6.9 自動車史に名を残す傑作として名高い「シトロエンDS」。量販モデルでありながら、革新的な技術と前衛的なデザインが取り入れられたこのクルマは、どのような経緯で誕生したのか? 技術主導のメーカーが生んだ、希有(けう)な名車の歴史を振り返る。 -

第101回:スーパーカーの熱狂

子供たちが夢中になった“未来のクルマ” 2021.5.26 エキゾチックなスタイリングと浮世離れしたスペックにより、クルマ好きを熱狂させたスーパーカー。日本を席巻した一大ブームは、いかにして襲来し、去っていったのか。「カウンタック」をはじめとした、ブームの中核を担ったモデルとともに当時を振り返る。

-

![クルマの乗り味の“味”って何だ?]() NEW

NEW

クルマの乗り味の“味”って何だ?

2026.1.20あの多田哲哉のクルマQ&A「乗り味」という言葉があるように、クルマの運転感覚は“味”で表現されることがある。では、車両開発者はその味をどう解釈して、どんなプロセスで理想を実現しているのか? 元トヨタのエンジニア、多田哲哉さんに聞いた。 -

![プジョー208 GTハイブリッド(FF/6AT)【試乗記】]() NEW

NEW

プジョー208 GTハイブリッド(FF/6AT)【試乗記】

2026.1.20試乗記「プジョー208」にマイルドハイブリッド車の「GTハイブリッド」が登場。仕組みとしては先に上陸を果たしたステランティス グループの各車と同じだが、小さなボディーに合わせてパワーが絞られているのが興味深いところだ。果たしてその乗り味は? -

![ベントレー・コンチネンタルGTアズール(4WD/8AT)【試乗記】]()

ベントレー・コンチネンタルGTアズール(4WD/8AT)【試乗記】

2026.1.19試乗記ベントレーのラグジュアリークーペ「コンチネンタルGT」のなかでも、ウェルビーイングにこだわったという「アズール」に試乗。控えめ(?)な680PSのハイブリッドがかなえる走りは、快適で満ち足りていて、ラグジュアリーカーの本分を感じさせるものだった。 -

![第327回:髪もクルマもナイスファイト!]()

第327回:髪もクルマもナイスファイト!

2026.1.19カーマニア人間国宝への道清水草一の話題の連載。日産の新型「ルークス」で夜の首都高に出撃した。しっかりしたシャシーとターボエンジンのパワフルな走りに感心していると、前方にスーパーカーの姿を発見。今夜の獲物は「フェラーリ・ローマ」だ! -

![日本で売れるクルマはあるのか!? 最新の“アメリカ産ニホンシャ”を清水草一が検証する!]()

日本で売れるクルマはあるのか!? 最新の“アメリカ産ニホンシャ”を清水草一が検証する!

2026.1.19デイリーコラムアメリカからの外圧による制度変更で、北米生産モデルの国内導入を決めたトヨタ。同様に、今後日本での販売が期待できる「海外生産の日本車」には、どんなものがあるだろうか? 清水草一が検証してみた。 -

![フェラーリ12チリンドリ(後編)]()

フェラーリ12チリンドリ(後編)

2026.1.18思考するドライバー 山野哲也の“目”レーシングドライバー山野哲也が「フェラーリ12チリンドリ」に試乗。前編では伝家の宝刀であるV12エンジンを絶賛した山野。後編ではコンビを組むシャシーの印象を余すところなく聞いてみた。