第23回:想像以上の進化を実感 新型「アウトランダー」のPHEVに込められた三菱の本気

2021.11.09 カーテク未来招来 拡大 拡大 |

三菱自動車が新型「アウトランダー」のプラグインハイブリッドモデル(PHEV)を2021年12月16日に発売すると発表した。9年ぶりの全面改良であるだけでなく、プラットフォームからの刷新は初代(日本名が「エアトレック」だった時代を含めると2代目)の発売以来16年ぶりだ。その飛躍的進化を、ステアリングを握って実感した。

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

三菱待望のブランニューモデル

三菱にとっては、まさに待望の新型車だろう。先代アウトランダーは2012年の発売なので(PHEVの導入は翌年)、9年ぶりの全面改良になる。その先代も、プラットフォームは2005年に発売された初代アウトランダーから踏襲したものなので、プラットフォーム自体は16年ほど使い続けてきたことになる。

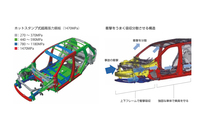

しかし先代アウトランダーを走らせると、そんな古い骨格(失礼!)だとは感じさせない車体の剛性感や、操縦安定性と乗り心地のバランスを実現していて、三菱のシャシーチューニング技術の高さを感じさせた。もちろんシャシーのチューニングだけでなく、車体の接合に構造用接着剤を多用するなど、可能な範囲で車体剛性の向上に努めてきた結果でもあったのだろう。しかし、新型アウトランダーに乗ってしまうと、そんな先代もずいぶん古びて見えてしまう。それほどに、今回の進化の幅は大きい。

新型アウトランダーは、ルノー・日産・三菱グループの共通プラットフォームを採用する。「CMF(コモン・モジュール・ファミリー)」と呼ばれる彼らのプラットフォームのなかでも、Cセグメント車向けの「CMF-C」と呼ばれるタイプだ。

CMF-Cプラットフォームは日産自動車の現行型「エクストレイル」にも採用されているが、アウトランダーに使われるのは、その最新アップデート版である。この最新版CMF-Cは、次期型の日産エクストレイル(米国市場では新型「ローグ」として発表されている)にも使われるのだが、国内では日産を差し置いて、三菱が先にこの最新プラットフォーム採用車を導入することになった。

車体剛性はクラス随一

現行型エクストレイルも発売から約8年が経過し、車体の剛性や乗り心地、操安性などで、最新の競合車種に対して古さを否めなくなっている。なので、改良されているとはいえ同じCMF-Cという名称のついたプラットフォームの出来栄えには、多少の不安があった。しかし新型アウトランダーに試乗して、その懸念はすぐ払拭(ふっしょく)された。今回の試乗は公道ではなくクローズドコースの「袖ヶ浦フォレストレースウェイ」が舞台だったので、乗り心地に関しては断定的なことは言えないが、車体剛性、静粛性、操安性など、あらゆる部分で大幅に進化していることがすぐに分かった。

一番印象的だったのは、ステアリング操作に対する車体の応答が速いことである。車高の高いSUVはどうしても腰高な感触がつきまとい、ステアリングに対する車体の応答も、ちょっと大げさに表現すると「ステアリングを切る→車体がぐらりと傾く→クルマが方向を変え始める」という場合が多い。ところが新型アウトランダーは、このぐらりという感触を、SUVとしては異例なほど感じさせない。

一方で、敷地内の段差を乗り越える感触をみる限り、乗り心地も悪くなさそうだ。こうした走りの実現には、車体剛性の高さだけではなく、フロア下に重いバッテリーを配置するために重心位置が低いといった、PHEVとしてのメリットも貢献していると思う。いずれにせよ、国内の競合車種はもちろん、同じクラスの欧州製SUVと比べても、互角以上の走りであると感じた。

磨きがかかったモーター走行

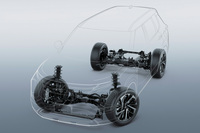

ステアリング操作に対する俊敏な応答には、電動駆動システムの進化も貢献している。新型アウトランダーは先代と同様に、前後輪を独立したモーターで制御する「ツインモーターAWD」を採用し、左右の駆動力を制御する「アクティブヨーコントロール(AYC)」も搭載する。このAYCは、先代の前輪のみのブレーキ制御から、新型では後輪も制御するようになり、旋回時のステアリング応答性を高めている。

駆動用モーターの最高出力は、フロントが従来の60kWから85kWに、リアが70kWから100kWに、どちらも約40%高められている。その効果は歴然としていて、サーキット走行でもまったく不足を感じさせない。新たに採用された「イノベーティブペダルオペレーションモード(アクセルを戻すと通常より強く回生ブレーキが働いて減速する機能)」により、ブレーキを踏む機会も減ったので、そのぶんステアリング操作に集中できるのもありがたい。

搭載するバッテリーも20kWhと、従来の13.8kWhから約45%容量を拡大して、EV(電気自動車)走行できる距離をWLTCモードで87kmと、先代の57.6kmから50%以上延ばした。併せてガソリンタンク容量も先代の45リッターから56リッターへと24%以上拡大しているので、バッテリーと合わせた航続距離は大きく伸びそうだ。余談だが、PHEVはエンジンで発電して外部に電力を供給することが可能で、新型アウトランダーの場合、ガソリンタンクが満タンであれば一般家庭の電力を12日間まかなえるという。「災害などにおける非常時の電源」というとEVのイメージがあるが、4~6日程度しかまかなえないEVよりは、エンジンでの発電も可能なPHEVのほうが長く電力を供給できるメリットがある。

外観の立派さ、内装の質感は格段に向上

新型アウトランダーは外観や内装のイメージも一新した。外観の押し出しの強さというか、立派さは、先代とはもはや別物という感じだ。最初に新型アウトランダーを見た時、かなり車体が大型化しているのではないかと思ったのだが、実は全長は先代の4695mmに対して4710mmと、15mm長くなっているにすぎない。ボンネットの高さが上がり、フロントグリルが大型化しているのでそういう印象を受けたのだと思うが、デザインのコンセプトである「威風堂々」はたしかに伊達(だて)ではない。ただし全幅は60mm拡大されているので、狭い道での取り回しにはこれまでより気を使いそうだ。

立派なクルマになった、と感じさせるのは内装もしかりである。先代アウトランダーはモデル末期ということもあり、内装の質感は競合車より見劣りするのが否めなかった。これが新型では一気に挽回し、欧州の競合車種にも見劣りしないと感じさせる水準になった。個人的には、特にシフトレバーまわりの精緻なつくりが印象的だった。ただパワーウィンドウスイッチまわりなどに使われているカーボン“調”のパネルの質感が低いのは、画竜点睛を欠く。

PHEVでも7人乗りを実現

日本仕様の新型アウトランダーは、先代にあったガソリンエンジンモデルがカタログから落とされ、PHEVモデルに絞られた。そこで気になるのが、先代では純ガソリン車のみに用意されていた7人乗り仕様である。これまでは後輪用モーターを駆動するインバーターを配置するためにリアのフロア面が上がってしまい、PHEVでは3列目シートのスペースが確保できなかったのだ。しかし新型では、リアモーターを駆動するインバーターをモーターと一体化することでフロア面を下げ、7人乗り仕様の設定が可能となった。

ただし、2列目シートのスペースを拡大したこともあって、3列目シートのスペースは先代ガソリン車よりも狭くなっている。はっきり言って大人には短時間でも苦痛なスペースだが、子ども用と割り切れば、重宝する場面もあるだろう。

このように、新型アウトランダーPHEVはあらゆる面で先代より改良されているのだが、価格は同等グレードで30万円程度しか上がっていない。これは中身の向上分を考えると割安感がある。さらに現在なら40万円程度の補助金支給対象なので、相当に売れるのではないかというのが筆者の予想である。

(文=鶴原吉郎<オートインサイト>/写真=三菱自動車工業/編集=堀田剛資)

鶴原 吉郎

オートインサイト代表/技術ジャーナリスト・編集者。自動車メーカーへの就職を目指して某私立大学工学部機械学科に入学したものの、尊敬する担当教授の「自動車メーカーなんかやめとけ」の一言であっさり方向を転換し、技術系出版社に入社。30年近く技術専門誌の記者として経験を積んで独立。現在はフリーの技術ジャーナリストとして活動している。クルマのミライに思いをはせつつも、好きなのは「フィアット126」「フィアット・パンダ(初代)」「メッサーシュミットKR200」「BMWイセッタ」「スバル360」「マツダR360クーペ」など、もっぱら古い小さなクルマ。

-

第50回:歴代モデルに一気乗り! 「シビック」の歴史は日本のカーテクの歴史だった(後編) 2022.9.20 今年で誕生50周年を迎える「ホンダ・シビック」の歴代モデルに一挙試乗! クルマの端々に見られる、自動車技術の進化の歴史と世相の変化の“しるし”とは? 半世紀の伝統を誇る大衆車の足跡を、技術ジャーナリストが語る。

-

第49回:歴代モデルに一気乗り! 「シビック」の歴史は日本のカーテクの歴史だった(前編) 2022.9.6 今年で誕生50周年を迎える「ホンダ・シビック」の歴代モデルに試乗! 各車のドライブフィールからは、半世紀にわたる進化の歴史が感じられた。私生活でもシビックに縁のあった技術ジャーナリストが、シビックのメカニズムの変遷をたどる。

-

第48回:その恩恵は価格にも! 新型「トヨタ・クラウン」が国際商品に変貌した必然 2022.8.23 プラットフォームの共有と大胆なグローバル展開により、先代比で77万円もの値下げを実現!? 新型「トヨタ・クラウン」の大変身がもたらす恩恵とは? “合理的でまっとう”な経営判断を実践できる、トヨタならではの強みを探った。

-

第47回:用意周到な計画に脱帽 新型「クラウン クロスオーバー」に見るトヨタの“クルマづくり”戦略 2022.8.9 意外性あふれるトピックで注目を集めている新型「トヨタ・クラウン」シリーズ。その第1弾となる「クラウン クロスオーバー」をじっくりと観察すると、そのプラットフォームやパワートレインから、したたかで用意周到なトヨタの戦略が見て取れた。

-

第46回:“走る喜び”も電気でブースト 「シビックe:HEV」が示した新しい体験と価値 2022.7.26 スポーティーな走りとエンジンサウンドでドライバーを高揚させるハイブリッド車(HV)。「ホンダ・シビックe:HEV」には、既存のHVにはない新しい提案が、多数盛り込まれていた。若者にも好評だというシビックに追加されたHVを、技術ジャーナリストが試す。

-

![アルピーヌA110 R70(後編)]() NEW

NEW

アルピーヌA110 R70(後編)

2026.3.1ミスター・スバル 辰己英治の目利き9年の歴史に幕を下ろそうとする、アルピーヌのピュアスポーツカー「A110」。“ミスター・スバル”こと辰己英治氏の目に、ディエップ流のスポーツカー哲学はどのように映るのか? スパルタンな「R70」の試乗を通し、その魅力が大いに語られた。 -

![歴史に名を残す“ニッポンの迷車”特集]() NEW

NEW

歴史に名を残す“ニッポンの迷車”特集

2026.3.1日刊!名車列伝風変わりなデザインや、聞きなれないモデル名。それでも自動車史に名を刻む、日本が生んだマイナー車を日替わりで紹介します。 -

![フォルクスワーゲンID.4プロ(RWD)【試乗記】]()

フォルクスワーゲンID.4プロ(RWD)【試乗記】

2026.2.28試乗記フォルクスワーゲンのミッドサイズ電気自動車(BEV)「ID.4」の一部仕様変更モデルが上陸。初期導入モデルのオーナーでもあるリポーターは、その改良メニューをマイナーチェンジに匹敵するほどの内容と評価する。果たしてアップデートされた走りやいかに。 -

![思考するドライバー 山野哲也の“目”――MINIジョンクーパーワークス コンバーチブル編]()

思考するドライバー 山野哲也の“目”――MINIジョンクーパーワークス コンバーチブル編

2026.2.27webCG Moviesレーシングドライバー山野哲也がホットなオープントップモデル「MINIジョンクーパーワークス コンバーチブル」に試乗。ワインディングロードで走らせた印象を、動画でリポートする。 -

![特別な「RAYS VOLK RACING TE37」を選ぶということ]()

特別な「RAYS VOLK RACING TE37」を選ぶということ

2026.2.27最高峰技術の結晶 レイズが鍛えた高性能ホイールの世界<AD>クルマ好き・運転好きの熱い視線を集める、レイズの高性能ホイール「VOLK RACING(ボルクレーシング)」。なかでも名品の誉れ高い「TE37」シリーズに設定された、必見のアニバーサリーモデルとは? その魅力に迫る。 -

![2026 Spring webCGタイヤセレクション]()

2026 Spring webCGタイヤセレクション

2026.2.272026 Spring webCGタイヤセレクション<AD>春のドライブシーズンを前に、愛車のタイヤチョイスは万全か? 今回は、走りが意識されるスポーツモデルやSUV向けに開発された、話題の新タイヤをピックアップ。試走を通してわかった、それらの“実力”をリポートする。