第803回:これが未来のモーターサイクル!? ボッシュの二輪向け先進運転支援システムを体験

2024.09.27 エディターから一言 拡大 拡大 |

ドイツのメガサプライヤー、BOSCH(ボッシュ)が展開するARAS(Advanced Rider Assistance System/二輪車向け安全支援技術)が、新たな展開を迎えようとしている。二輪車の安全性と快適性、そしてバイクに乗る楽しさを進化させる、6つの機能が加わったのだ。

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

乗れば分かる運転支援システムのありがたみ

ボッシュはこれまでも、二輪車に先進的な技術を投入するパイオニアだった。四輪車で実績を積んだ先進技術を二輪車用にアレンジして取り入れてきたのだ。例えば1990年代初頭に市場投入されたABSは、今やその有用性が広く認知され、小・中排気量車や小型スクーターにまで搭載される、安全技術のスタンダードとなった。また2013年には、車体の傾きに応じてABSやトラクションコントロールを作動させる「モーターサイクルスタビリティーコントロール(MSC)」を市場投入。これもメーカーを問わず、高い動力性能をウリにするほぼすべてのモデルに投入されるに至っている。

そして2019年には、レーダーによって自車周辺の状況をチェックし、定速走行/前走者追従走行を可能にする「アダプティブクルーズコントロール(ACC)」や、後方の死角に迫る後続車の存在を知らせる「ブラインドスポットディテクション(BSD)」、先行車との衝突の可能性がある場合に、その危険性を知らせる「フォワードコリジョンワーニング(FCW)」といった、第1世代ARASを開発。完成車メーカーを介して市場投入した。

これらの先進機能は、発表当時こそ「二輪車に必要か?」と議論になったが、実際にそれらを体験したライダーからはポジティブな反応が得られ、今日ではさらに新しい技術に期待する声が高まっている。

私自身、第1世代のARASを体験し(参照)、ライディングのストレスが大幅に軽減したことを実感したひとりだ。とにかく各システムの自然な動きに驚き、その有益性に感嘆した。われわれライダーは、ARASのような先進技術の普及によって、「バイクの操作をシステムに支配されるのではないか、そのような状態でバイクに乗るのに意味なんてあるのか」と考えがちだ。しかし、これらの機能の主導権は常にライダーにあり、嫌ならシステムを切ればいいだけだ。で、出先で気分が乗らなかったり、疲れてしまったりしたら、再びシステムをオンにしてサポートを得ればいい。今回の6種類の新技術も同様で、やはり「ライダーをサポートする」という基本理念にのっとったものとなっている。

市街地や渋滞のなかでもACCが活躍

ここからは、ボッシュのARASに追加される6つの機能について、具体的に解説してきたい。まずこれらの機能は、新たなレーダーの実装によって可能となったものだ。車体の前後に搭載される2つのセンサーは、小型化・軽量化されるとともに複雑な道路環境下でも多数のオブジェクトのトラッキングが可能となっており、取得データの正確性が向上。これにより、新しい機能が実現したというわけだ。おのおのの詳細は、以下のとおりだ。

【ACC STOP&GO/アダプティブクルーズコントロール ストップ&ゴー】

従来のACCは、作動速度の下限が25~30km/hであり、車速がそれを下回ると、自動的にシステムがキャンセルされ、市街地では活用できなかった。これに対して新しいACC STOP&GOは、低速域でも使用できる点が特徴だ。ACC機能はこれまでと同様ながら、減速しても完全停車に至るまでシステムが継続。停車後、前走車が再発進した際には、「スロットルを開ける」または「『RES(レジューム)』ボタンを押す」ことで、再スタートが可能となっている。

試乗では、はじめこそ停車・発車時の加減速具合が分からなくて極低速時にフラついたものの、数回もすればいつもと変わらぬ低速走行が可能になっていた。これなら、信号が連続する街なかや、のろのろ運転が続く高速道路の渋滞時などで、メリットを得られるだろう。

加えて、今回の試乗ではオートマチックトランスミッションを搭載したKTMのコンセプトモデルを使用したため、走行中のシフトアップ/ダウンや、発進時/停車時のクラッチ操作も不要となっていた。こうなると、こと加減速の操作については、ほぼすべてが“自動”だ。走りだせばバイクが自ら、一定の車間距離を保ちながら前走車を追走する。ACC STOP&GOは、こうしたオートマチック車と組み合わせることで、そのメリットが最大限に引き出されるのだと実感した。

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

バイクならではの走行アシスト機能も

【GRA/グループライドアシスト】

GRAはACCの追加機能で、ツーリングなどで互い違いのフォーメーションを組んで走行する、いわゆる“千鳥走行”をするときに機能する。既存のACCは自車前方の車両のみが追従走行のターゲットとなるが、GRAでは斜め前方にいる車両も検知して自車の車速を制御。千鳥走行のフォーメーションを保つことができる。

テストでは、通常のACCとGRAの2つの機能を、同一車線内の前方および斜め前方を走行する2台の先導車を追走するかたちで体験。まずACCでは斜め前の車両が感知されないため、そちらの車両が減速しても自車は減速せず、車間が縮まったり、追いついて横並びとなってしまったりする。そこでGRAをセットすると、今度は前走車を2台とも検知しながら、より自車に近い斜め前の車両をターゲットに車間距離を維持。その車両が減速すれば、自車も減速し、加速すれば加速するようになった。

車列のフォーメーション変化にも柔軟に対応しており、例えば手前を走る斜め前の車両が先頭車両を追い抜けば、追い抜かれた“元”先頭車両にターゲットを変更し、追従走行を継続。また、ターゲットの車両が同一車線内で左右に走路を変更したときも、GRAはそれを検知。液晶メーター内のインジケーターの点灯により、前を行くどの位置のバイクをターゲットにしているかが分かるようになっていた。

この「グループ走行に対応したACC」については、第1世代ADASの市場投入時から要望が出ていたという。実際のところ、第1世代のACCでも前方の複数台の車両を検知できていたというが、今回新たに、実際に2台の車両を認識して追従走行できるよう、システムを進化させたのだ。

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

操る喜びと安全・快適の両立

【RDA/ライディングディスタンスアシスト】

RDAは、ACCによる走行と人の操作による“マニュアル運転”の中間にある機能だ。ライダーは自らスロットル操作を行うが、その間もレーダーが前走車の有無やそれとの車間距離を監視。必要に応じてアクセル操作やブレーキ操作を自動的に行い、距離を適正に保つというものだ。バイクを操作する楽しさはそのままに、安全性と快適性が高められる。

ライダーによるマニュアル運転とACCを二者択一とするのではく、ACCのシステムを稼働させながら、マニュアル運転の範囲も持たせようと考えたのがこのシステムだ。開発に際しては、ACCの介入度合いやその加減速制御の調律が難しかったようで、今回の試乗車にはさまざまなチューニングのなかから、ライダーのスロットル操作に応じてシステムの介入度合いが変化する「コンフォート」と、スロットルが操作されると瞬時にシステムが解除される「スポーツ」の、2つのモードが搭載されていた。

コンフォートモードでは常時RDAが運転に介入し、前走車との距離を適切に保つ。車間がある程度開いているうちは、バイクはアクセル操作に忠実に反応するが、距離が短くなるにつれてシステムの介入度合いが高まり、やがてアクセルを操作しても車間距離が縮まらなくなった。試乗中に筆者が想像したのは、ツーリング先の山坂道などで出くわす、追い越し禁止区間での渋滞だった。停滞したり、流れたりが繰り返されるなかで、のろのろと前走車に追走するしかない。こうした場面では、ライダーには微妙なアクセル操作とクラッチ操作、ブレーキ操作が繰り返し求められるのだが、RDAのコンフォートモードは、そうしたストレスを軽減してくれると感じた。

いっぽうスポーツモードは、スロットルが一定の状態で走っているときのみシステムが介入。先述のとおり、スロットル操作などでライダーが自分で運転する意思を示すと、即座に応答してシステムは解除され、その瞬間からマニュアル運転モードとなる。

これは渋滞中に前走車が登坂車線に移ったり、あるいは道を譲ってくれたりして、自車前方の環境が“追走状態”から“追い越し状態”へと変わるような場面で重宝する機能だと感じた。今回の試乗では、ちょっとしたスロットル操作でもシステムが解除されてしまうため、追走モードを維持するのがやや難しかったが、このあたりの制御については、市販化の段では完成車メーカーと協議して調整するとのことだった。

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

ブレーキ操作を支援して衝突事故を回避

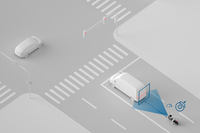

【RDW/リアディスタンスワーニング】

後方から高速で車両が近づいてきている、または自車後方の至近に車両がいる場合に、そのことをライダーに知らせる機能。近年問題となっている“あおり運転”のような状況を考慮したシステムで、車体後方に迫る後続車の存在を、インジケーターの点灯などで積極的にライダーに伝える。後方車両の位置や接近具合によっては、後側方の車両の存在をライダーに知らせるRDWと、同時に発報する場面もある。

【RCW/リアコリジョンワーニング】

バイクを運転しているライダーへ向けてではなく、後方を走行する車両のドライバー等へ向けた接近警報システム。走行時/停車時に後方から近づいてくるクルマ/バイクがあり、それが自車に追突する可能性が高まった場合にハザードなどが自動で点滅。後方車両のドライバー/ライダーに、追突の危険を知らせる。

【EBA/エマージェンシーブレーキアシスト】

レーダーが自車前方の情報を読み取り、前走車等と衝突の可能性がある場合、ライダーにブレーキ操作を促す警告を出すとともに、ブレーキ操作をアシストする機能。パニックブレーキ時には、意外とライダーはブレーキを強く操作できないものだから、緊急時に非常に有用なシステムといえる。

第1段階では、メーター表示などで警告を発するFCW機能が作動。それでもアクセルオフやブレーキングなどの衝突回避操作が行われない場合は、ブレーキパルスが作動し、コンコンといった2度の振動でライダーに警告を発する。その後、ライダーのブレーキ入力をトリガーにしてブレーキアシスト機能が作動。衝突回避に必要な制動力を補うため、ブレーキ入力を補助する。このシステムでは、自車と前走車の相対速度など、走行状態をモニタリングして衝突の危険性を計算。その状況に合わせ、FCWやブレーキパルスをアクティベートし、ブレーキサポートの強さも判断する。

今回の試乗では、筆者もはなから「止まる気満々」でテストに臨んでいたことから、「メーターの警告を確認して、ブレーキパルスを確認して、ブレーキング」という規定の動作を、落ち着いてこなすことができた。しかし一般道での突然の状況下では、FCWやEBAの警告に対してどの程度正しい操作ができるか、自分に自信がない。システムの理解度を高めるとともに、システムを体感するようなスクールや体験会なども必要なのではないかと感じた。

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

未来の世界にもファン・トゥ・ライドはあるのか?

以上がボッシュのARASの新機能だ。今回の試乗で体験した各システムの作動トリガー、運転への介入度合い、そして車体の反応などは、すべてボッシュが導き出した“答えのひとつ”でしかない。実装に際しては、完成車メーカーと協議のうえ、調整やチューニングを施していくとのことだった。

また今回の取材会では、ここまでに紹介してきた新世代ARASの、さらに次のステップとなる新しい技術についても体験試乗できた。こちらは地図データも活用したライディングアシスト機能となっており、これまでにない新たな乗車体験を味わうことができた(秘匿情報のため、これ以上の詳細は公表できないが……)。ボッシュのモーターサイクル&パワースポーツ事業部プロジェクトマネジャーであるトーマス・マウラー氏はインタビューで、「未来の技術として、GPSデータや車載カメラの画像情報など、複数のデバイスから得たデータを統合して車両周辺の情報を詳細に把握。より高度な支援システムを構築することも可能だ」と語る。

またモーターサイクル&パワースポーツ事業部長のジェフ・リアッシュ専務執行役員は、プレゼンテーションにおいて「モーターサイクルをクラウドに接続し始めている」ことも語った。クラウドから気象情報や交通情報なども取得し、それらのデータとARASをシンクロさせて、バイクの安全性をさらに高めようというのだ。

ここまでくると、ARASの有用性を知る自分もさすがに不安になった。システムが進化したときに、バイクを操る楽しみとはどこにあるのか。この疑問に対するリアッシュ氏の回頭は、このようなものだった。

「私自身もライダーですから、ライダーの気持ちはよく分かります。われわれはとにかく自分で操作して走りたい。だからたいていの場合、テクノロジーは私たちが望むまで……いやテクノロジーが必要になるときまで、私たちの邪魔にならないところにいるべきだと思います。この“必要になるとき”というのは、アクシデントにつながるような不測の事態が起きたときですね。ボッシュのARASは、安全性と快適性、そしてバイクを操る楽しさを高めることを目標に開発を進めてきました。なかでもバイクを操る楽しさは、とても重要です。しかし楽しさには、必ずリスクがついてまわります。だから、そのリスクを徹底的に排除しなければならない。テクノロジーは、それをサポートするものです。安全性と快適性、そしてバイクを操る楽しさの三角形がバランスよく存在するには、テクノロジーが必要なのです」

(文=河野正士/写真=webCG堀田剛資<webCG”Happy”Hotta>、ボッシュ/編集=堀田剛資)

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

河野 正士

フリーランスライター。二輪専門誌の編集部において編集スタッフとして従事した後、フリーランスに。ファッション誌や情報誌などで編集者およびライターとして記事製作を行いながら、さまざまな二輪専門誌にも記事製作および契約編集スタッフとして携わる。海外モーターサイクルショーやカスタムバイク取材にも出掛け、世界の二輪市場もウオッチしている。

-

第858回:レースの技術を市販車に! 日産が「オーラNISMO RSコンセプト」で見せた本気 2026.1.15 日産が「東京オートサロン2026」で発表した「オーラNISMO RSコンセプト」。このクルマはただのコンセプトカーではなく、実際のレースで得た技術を市販車にフィードバックするための“検証車”だった! 新しい挑戦に込めた気概を、NISMOの開発責任者が語る。

-

第857回:ドイツの自動車業界は大丈夫? エンジニア多田哲哉が、現地再訪で大いにショックを受けたこと 2026.1.14 かつてトヨタの技術者としてさまざまな車両を開発してきた多田哲哉さん。現役時代の思い出が詰まったドイツに再び足を運んでみると、そこには予想もしなかった変化が……。自動車先進国の今をリポートする。

-

第856回:「断トツ」の氷上性能が進化 冬の北海道でブリヂストンの最新スタッドレスタイヤ「ブリザックWZ-1」を試す 2025.12.19 2025年7月に登場したブリヂストンの「ブリザックWZ-1」は、降雪地域で圧倒的な支持を得てきた「VRX3」の後継となるプレミアムスタッドレスタイヤ。「エンライトン」と呼ばれる新たな設計基盤技術を用いて進化したその実力を確かめるべく、冬の北海道・旭川に飛んだ。

-

第855回:タフ&ラグジュアリーを体現 「ディフェンダー」が集う“非日常”の週末 2025.11.26 「ディフェンダー」のオーナーとファンが集う祭典「DESTINATION DEFENDER」。非日常的なオフロード走行体験や、オーナー同士の絆を深めるアクティビティーなど、ブランドの哲学「タフ&ラグジュアリー」を体現したイベントを報告する。

-

第854回:ハーレーダビッドソンでライディングを学べ! 「スキルライダートレーニング」体験記 2025.11.21 アメリカの名門バイクメーカー、ハーレーダビッドソンが、日本でライディングレッスンを開講! その体験取材を通し、ハーレーに特化したプログラムと少人数による講習のありがたみを実感した。これでアナタも、アメリカンクルーザーを自由自在に操れる!?

-

![トヨタ・カローラ クロス“GRスポーツ”(前編)]() NEW

NEW

トヨタ・カローラ クロス“GRスポーツ”(前編)

2026.2.8思考するドライバー 山野哲也の“目”レーシングドライバー山野哲也が「トヨタ・カローラ クロス“GRスポーツ”」に試乗。人気の都市型SUVに、GRのデザイン要素と走りの味つけを加味した特別なモデルだ。箱根のワインディングロードでの印象を聞いた。 -

![無限N-ONE e:/シビック タイプR Gr.B/シビック タイプR Gr.A/プレリュード【試乗記】]()

無限N-ONE e:/シビック タイプR Gr.B/シビック タイプR Gr.A/プレリュード【試乗記】

2026.2.7試乗記モータースポーツのフィールドで培った技術やノウハウを、カスタマイズパーツに注ぎ込むM-TEC。無限ブランドで知られる同社が手がけた最新のコンプリートカーやカスタマイズカーのステアリングを握り、磨き込まれた刺激的でスポーティーな走りを味わった。 -

![インディアン・チーフ ヴィンテージ(6MT)【海外試乗記】]()

インディアン・チーフ ヴィンテージ(6MT)【海外試乗記】

2026.2.6試乗記アメリカの老舗、インディアンの基幹モデル「チーフ」シリーズに、新機種「チーフ ヴィンテージ」が登場。このマシンが、同社のラインナップのなかでも特別な存在とされている理由とは? ミッドセンチュリーの空気を全身で体現した一台に、米ロサンゼルスで触れた。 -

![ホンダの「Hマーク」がいよいよ刷新! ブランドロゴ刷新の経緯とホンダのねらい]()

ホンダの「Hマーク」がいよいよ刷新! ブランドロゴ刷新の経緯とホンダのねらい

2026.2.6デイリーコラム長く親しまれたホンダ四輪車のロゴ、通称「Hマーク」がついに刷新!? 当初は「新しい電気自動車用」とされていた新Hマークは、どのようにして“四輪事業全体の象徴”となるに至ったのか? 新ロゴの適用拡大に至る経緯と、そこに宿るホンダの覚悟を解説する。 -

![ライバルはGR? ホンダが発表したHRCのモデルラインナップとその狙いに迫る]()

ライバルはGR? ホンダが発表したHRCのモデルラインナップとその狙いに迫る

2026.2.5デイリーコラムホンダが東京オートサロン2026で、HRC(ホンダ・レーシング)の名を冠したコンセプトモデルを6台同時に発表した。ホンダのカスタマイズカーとして知られるモデューロや無限との違い、そしてHRCをメジャーシーンに押し上げる真の狙いを解説する。 -

![スズキeビターラZ(4WD)/eビターラZ(FWD)【試乗記】]()

スズキeビターラZ(4WD)/eビターラZ(FWD)【試乗記】

2026.2.5試乗記スズキから初の量販電気自動車(BEV)「eビターラ」がいよいよ登場! 全長4.3mで、航続距離433~520km(WLTCモード)、そして何よりこのお値段! 「By Your Side」を標榜(ひょうぼう)するスズキ入魂のBEVは、日本のユーザーにも喜ばれそうな一台に仕上がっていた。