第59回:社会主義と東欧自動車史

計画経済が招いた停滞と資本主義の衝撃

2019.10.03

自動車ヒストリー

第2次世界大戦の終結からソビエト連邦解体まで、鉄のカーテンの向こうに存在し続けた共産主義社会。そこにはどのような自動車メーカーが存在し、どのようなクルマが生産されていたのか? 資本主義の波に飲まれた東欧の自動車史を紹介する。

ソ連の人工衛星を祝うクルマ

冷戦下の1957年、ソビエト連邦は人工衛星スプートニクを打ち上げ、世界で初めて地球周回軌道への投入を成功させる。アメリカとの開発競争に勝利し、優秀な科学技術力を誇示したのだ。人工衛星の技術は大陸間弾道ミサイルに転用可能であり、スプートニクが与えたショックは大きかった。盤石と思われていたアメリカの絶対優位が崩れてしまったのである。

同じ年、東ドイツで「トラバント」という名の小型大衆車が誕生する。車名はロシア語で「仲間」を意味するスプートニクを、そのままドイツ語に翻訳して命名したものだった。ソ連の人工衛星打ち上げを祝し、東側の勝利を誇らしげに宣言したのだ。翌1958年から本格的に販売され、手に入れるためには10年待たなければならないというほどの人気を博す。

しかし、皮肉なことに、このクルマが示したのは社会主義の優秀性ではなかった。国家主導の宇宙開発とは違い、民生技術である自動車では西側にはるかに後れをとっていることが、このクルマで白日の下にさらされてしまう。

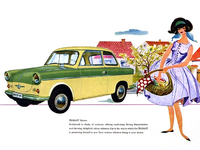

西側では1955年に未来的な「シトロエンDS」が発表されていて、1959年にはBMCの「Mini」が誕生する。アメリカでは巨大なテールフィンを備えた豪華な大型車が毎年のようにモデルチェンジを繰り返していた。そこに現れた東欧の最新モデルは、デザインがぱっとしない上にパワートレインが貧弱だった。

全長3.5m、全幅1.5mほどのコンパクトな2ドアセダンで、0.5リッターの2ストローク直列2気筒空冷エンジンを横置きに搭載。駆動方式はFFで、一応、四輪独立懸架を採用していた。FRP製のボディーは軽量で、わずか600kgほどである。

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

進歩的だったチェコの自動車工業

“走る段ボール”と揶揄(やゆ)されたが、もちろん本当に紙製のボディーだったわけではない。ただ、後期モデルではコストダウンのために紙パルプを混ぜた素材を使っていたので、まったく的外れとはいえないところはある。ブレーキは前輪も含めてドラム式で、20馬力に満たない最高出力では100km/hで巡航することは難しかった。

デビュー時からすでに物足りない性能だったが、ほとんどモデルチェンジは行われていない。それでも東ドイツ国民にはほかの選択肢はなく、1991年の生産終了までに300万台以上が販売された。

自由競争のない社会主義体制の中で進歩が止まってしまったが、第2次大戦前の東欧では工業が発達していた。トラバントも分断以前のドイツにあったDKWの技術を受け継いでおり、生産したのはホルヒの生産拠点だったツヴィッカウの工場である。

チェコにはタトラがあり、高い技術力を誇っていた。先進的なエンジニアリングを主導したのは、ハンス・レドヴィンカである。彼はバックボーンフレームやスイングアクスルを早くから取り入れ、シンプルな設計で軽量なモデルを開発した。1934年には、大型の高級乗用車「T77」をつくり上げる。リアに空冷V型8気筒の3.4リッターエンジンを搭載し、最高速度は130km/hを誇った。何よりも目を引いたのは、エクステリアデザインである。大胆な流線形を採用した5.2mのボディーは、背面に巨大なフィンを備えていた。

タトラとともにチェコの自動車産業を支えたのが、シュコダである。戦前から自動車を製造していたメーカーで、戦後はタトラが大型車をつくるのに対して小型車を受け持つ形となり、大衆向けのモデルを開発。「100/110」「オクタヴィア」などを生産し、一部は西側に輸出された。世界ラリー選手権にも参戦している。

高く評価された「ラーダ・ニーヴァ」

フィアットは戦前から東欧諸国に自動車を輸出しており、ポーランドではFSOによってライセンス生産が行われていた。戦後に体制が変わった後も両者の関係は続き、1967年からは「125」の生産が始まる。1973年からは「126」が生産されるようになり、1980年に本国で「パンダ」に後を譲った後も、ポーランドでは2000年までつくり続けられた。体制転換後の1992年には工場がフィアット傘下に入り、有力な生産拠点となる。

東側の盟主ソビエト連邦でも、もちろん自動車を生産していた。敗戦国ドイツから奪い取った「オペル・カデット」の生産設備を使って生産されたのが、「モスクヴィッチ」である。独自モデルをつくるようになっても、小型大衆車という性格は受け継がれた。

1977年にアフトワズから発売された「ラーダ・ニーヴァ」は、硬派なコンパクトSUVとして高い評価を得た。「フィアット124」がベースだが、サスペンションや4WDシステムは独自設計で、頑丈で走破性の高いオフロードカーに仕上がっている。1980年代には日本にも正式に輸入され、マニアの間で人気となった。

戦前はフォードをベースにした乗用車やトラックを製造していたGAZ(ゴーリキー自動車工場)が、1950年代になって発売したのが中型セダンの「ヴォルガ」である。ソ連の中では高いステータスを持ったクルマで、庶民が手に入れるのは難しかった。V8エンジンを搭載した、「チャイカ」という上級モデルもつくっていた。

自動車の生産に向かなかった社会主義体制

1989年から1991年にかけて社会主義体制は崩壊し、東欧の自動車会社は西欧諸国との競争にさらされることになる。40年以上にわたる冷戦の中で、技術力のみならずデザインやマーケティングの分野でも大きな格差が生じていた。解放されると、東欧の国民は迷うことなく豪華で高性能な西側の製品を選んだ。庶民にとって夢だったトラバントも、今や何の魅力もないクルマになってしまった。

20世紀初頭、アメリカで「T型フォード」が大量生産・大量消費を前提とした製品づくりの体制を確立し、自動車は資本主義発展の原動力となった。生産の効率化によって価格が下がり、労働者の賃金を上げて購買力を持たせ、自動車は中流階級を増大させていく。会社間の競争は技術革新による性能向上を促し、各メーカーは毎年新たな意匠を付け加え、装備を豪華にすることで最新モデルを求める大衆の欲望を喚起した。広い裾野(すその)を持つ自動車産業は経済発展の中枢を担うようになり、20世紀は資本主義の時代となったのである。

東側の社会主義体制は、自動車の生産には向かないシステムだったといえる。需要と供給は政府によって調整され、計画的に生産が行われた。効率を優先するあまり、月によってひとつの色のモデルしかつくられないこともあったという。競争はなく、消費者の選択肢は限定される。社会は平等ではあったが市民の購買力は低く、中流階級は育たなかった。西側陣営に対抗するために軍事には技術力が注がれたが、大衆用の自動車はいつまでも旧態依然としたモデルがつくり続けられたのである。

東西ドイツ統一後、トラバントはフォルクスワーゲンのエンジンを搭載したモデルを発表し、生き残りを図る。それでも商品力を向上させることは困難で、生産を継続することはできなかった。タトラとGAZはトラックメーカーとなり、シュコダはフォルクスワーゲングループの一員となって安価な大衆車を生産している。アフトワズは2014年にルノー・日産グループ傘下に入ったが、ニーヴァは改良を重ねて生産が続けられている。

(文=webCG/イラスト=日野浦 剛)

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

鈴木 真人

名古屋出身。女性誌編集者、自動車雑誌『NAVI』の編集長を経て、現在はフリーライターとして活躍中。初めて買ったクルマが「アルファ・ロメオ1600ジュニア」で、以後「ホンダS600」、「ダフ44」などを乗り継ぎ、新車購入経験はなし。好きな小説家は、ドストエフスキー、埴谷雄高。好きな映画監督は、タルコフスキー、小津安二郎。

-

第105回:資本主義のうねりを生んだ「T型フォード」

20世紀の社会を変えた大量生産と大量消費 2021.7.21 世界初の大量生産車となり、累計で1500万台以上が販売された「T型フォード」。このクルマとヘンリー・フォードが世にもたらしたのは、モータリゼーションだけではなかった。自動車を軸にした社会の変革と、資本主義の萌芽(ほうが)を振り返る。 -

第104回:世界を制覇した“普通のクルマ”

トヨタを支える「カローラ」の開発思想 2021.7.7 日本の大衆車から世界のベストセラーへと成長を遂げた「トヨタ・カローラ」。ライバルとの販売争いを制し、累計販売台数4000万台という記録を打ち立てたその強さの秘密とは? トヨタの飛躍を支え続けた、“小さな巨人”の歴史を振り返る。 -

第103回:アメリカ車の黄金期

繁栄が増進させた大衆の欲望 2021.6.23 巨大なボディーにきらびやかなメッキパーツ、そそり立つテールフィンが、見るものの心を奪った1950年代のアメリカ車。デトロイトの黄金期はいかにして訪れ、そして去っていったのか。自動車が、大国アメリカの豊かさを象徴した時代を振り返る。 -

第102回:「シトロエンDS」の衝撃

先進技術と前衛的デザインが示した自動車の未来 2021.6.9 自動車史に名を残す傑作として名高い「シトロエンDS」。量販モデルでありながら、革新的な技術と前衛的なデザインが取り入れられたこのクルマは、どのような経緯で誕生したのか? 技術主導のメーカーが生んだ、希有(けう)な名車の歴史を振り返る。 -

第101回:スーパーカーの熱狂

子供たちが夢中になった“未来のクルマ” 2021.5.26 エキゾチックなスタイリングと浮世離れしたスペックにより、クルマ好きを熱狂させたスーパーカー。日本を席巻した一大ブームは、いかにして襲来し、去っていったのか。「カウンタック」をはじめとした、ブームの中核を担ったモデルとともに当時を振り返る。

-

![ベントレー・コンチネンタルGTアズール(4WD/8AT)【試乗記】]() NEW

NEW

ベントレー・コンチネンタルGTアズール(4WD/8AT)【試乗記】

2026.1.19試乗記ベントレーのラグジュアリークーペ「コンチネンタルGT」のなかでも、ウェルビーイングにこだわったという「アズール」に試乗。控えめ(?)な680PSのハイブリッドがかなえる走りは、快適で満ち足りていて、ラグジュアリーカーの本分を感じさせるものだった。 -

![第327回:髪もクルマもナイスファイト!]() NEW

NEW

第327回:髪もクルマもナイスファイト!

2026.1.19カーマニア人間国宝への道清水草一の話題の連載。日産の新型「ルークス」で夜の首都高に出撃した。しっかりしたシャシーとターボエンジンのパワフルな走りに感心していると、前方にスーパーカーの姿を発見。今夜の獲物は「フェラーリ・ローマ」だ! -

![日本で売れるクルマはあるのか!? 最新の“アメリカ産ニホンシャ”を清水草一が検証する!]() NEW

NEW

日本で売れるクルマはあるのか!? 最新の“アメリカ産ニホンシャ”を清水草一が検証する!

2026.1.19デイリーコラムアメリカからの外圧による制度変更で、北米生産モデルの国内導入を決めたトヨタ。同様に、今後日本での販売が期待できる「海外生産の日本車」には、どんなものがあるだろうか? 清水草一が検証してみた。 -

![フェラーリ12チリンドリ(後編)]()

フェラーリ12チリンドリ(後編)

2026.1.18思考するドライバー 山野哲也の“目”レーシングドライバー山野哲也が「フェラーリ12チリンドリ」に試乗。前編では伝家の宝刀であるV12エンジンを絶賛した山野。後編ではコンビを組むシャシーの印象を余すところなく聞いてみた。 -

![BYDシールAWD(4WD)【試乗記】]()

BYDシールAWD(4WD)【試乗記】

2026.1.17試乗記BYDのBEVサルーン「シール」の機能アップデートモデルが登場。強化のポイント自体はそれほど多くないが、4WDモデルの「シールAWD」は新たに電子制御式の可変ダンパーを装備したというから見逃せない。さまざまなシーンでの乗り心地をチェックした。 -

![新生ノートンがいよいよ始動! 名門の復活を担う次世代モーターサイクルの姿に迫る]()

新生ノートンがいよいよ始動! 名門の復活を担う次世代モーターサイクルの姿に迫る

2026.1.16デイリーコラム英国のモーターサイクル史にあまたの逸話を残してきた名門、ノートンが、いよいよ再始動! その数奇な歴史を振り返るとともに、ミラノで発表された4台の次世代モデルを通して、彼らが思い描く未来像に迫った。